目次

いま、まさに時代は「自分でつくる」という潮目のまっただなかにいる。

社会構造や産業構造の変化、デジタル技術革新、それに伴う企業の存在意義の変化など様々な観点からDXの必要性が謳われ、全ての業種・業界に大きな影響を与えることは確実となった。一方で、そのDXを無理やり取り入れた結果、まったく浸透しないでそのまま頓挫した事例も少なくはない。自分たちの立ち位置や経営課題や組織能力に本当にフィットするDX。身の丈にあうDXをもとめた結果、自分達でつくる、内省のプロトタイピングができればいちばん効率がいいのではないかと実際に成功者の声を聞いても感じるところだ。

そして、今、まさにそういった人たちが集い、日夜、開発を自主的に進めている場所がある。

“自分でつくる”人たちが集うコミュニティ『IoTLT』、日本初のプロトタイピング専門スクール『プロトアウトスタジオ』。この両方を運営している、菅原のびすけ氏。今回は、データのじかん主筆の大川真史とともに”自分でつくる”をテーマに、これまで10年の潮流を振り返り、現在のリアルな状況を伺い、これからの10年を想像し、改めてこれから何をすべきかを考え直すためのトークセッションを行った。

写真左:ウイングアーク1st株式会社 データのじかん主筆 大川 真史

写真右:プロトアウトスタジオ 菅原 のびすけ 氏

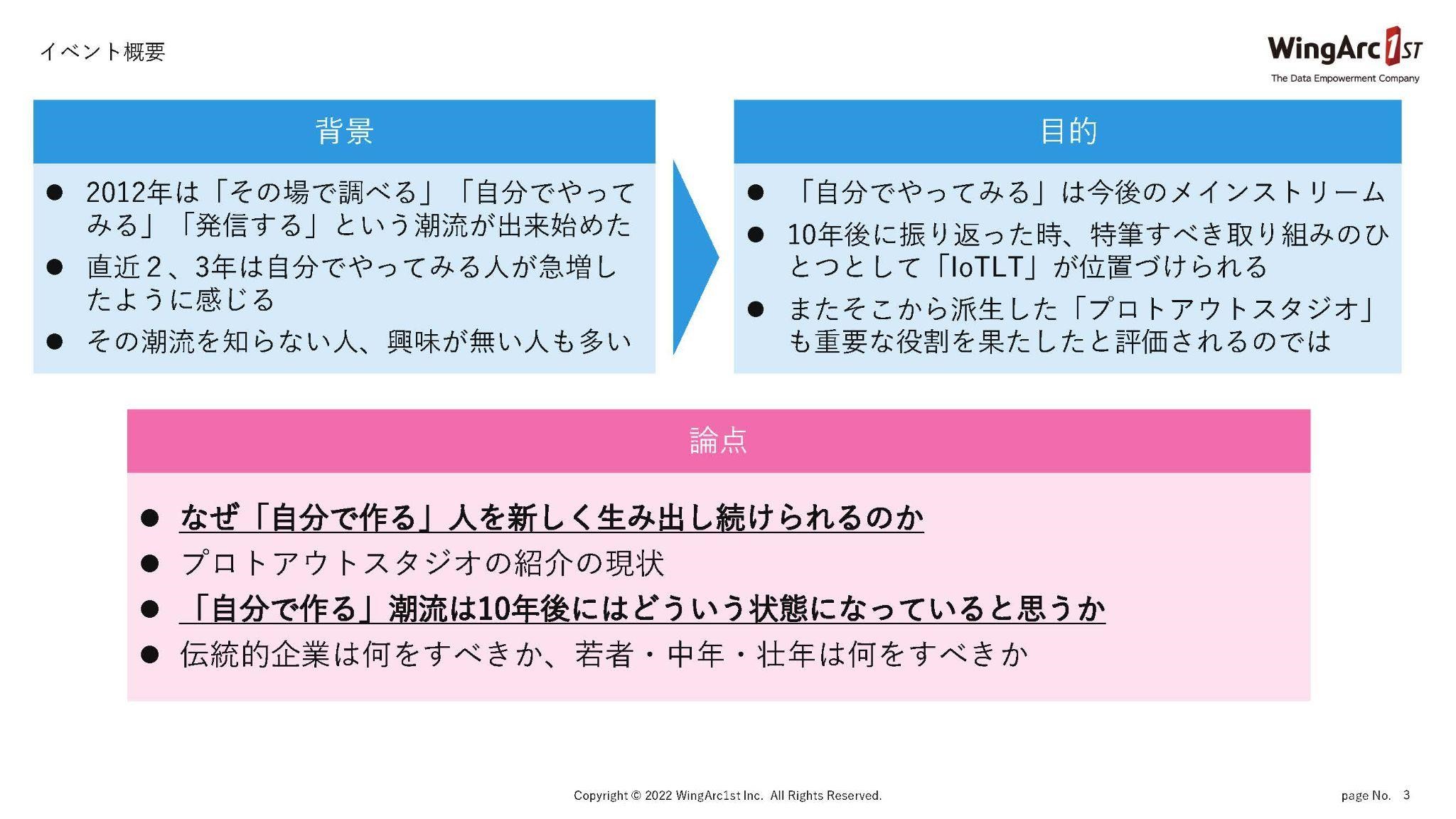

今回のトークイベントの背景について語る大川

大川「コロナ禍にあるこの2、3年で技術者コミュニティは大きく変化しました。地域や時間の制約がほぼ無くなり、新たに技術者コミュニティへ参画する人が増えたように感じます。”自分でつくる”を通じて新たな価値を生み出す人や自分の課題を解決する人が増えているということです。その一方で、この流れに興味関心が全くない方々もいる。いま、まさに二極化が起きている状態です。

歴史的・地理的観点による社会構造や産業構造の変化から見ても、“自分でつくる”は今後のメインストリームになるのは間違いありません。そして10年後に我が国における“自分でつくる”の潮流を振り返ったとき、特筆すべき取り組みのひとつが『IoTLT』だと思っています。また『プロトアウトスタジオ』は、その“自分でつくる”の潮流の中で初めてビジネスとして成立させた事業だと認識しています」

今回のトークイベントの趣旨および論点

「そのため今回は、いったいどうやってこの『IoTLT』『プロトアウトスタジオ』ができたのか?つくるひとを生み出し続けるためにどうしているのか?10年後はどうなっているのか?これから何をしたらいいのか?を中心に話を進めていこうと思います」

ーでは、まずこの10年でどんな動きがあったのか、簡単に振り返ってみよう。

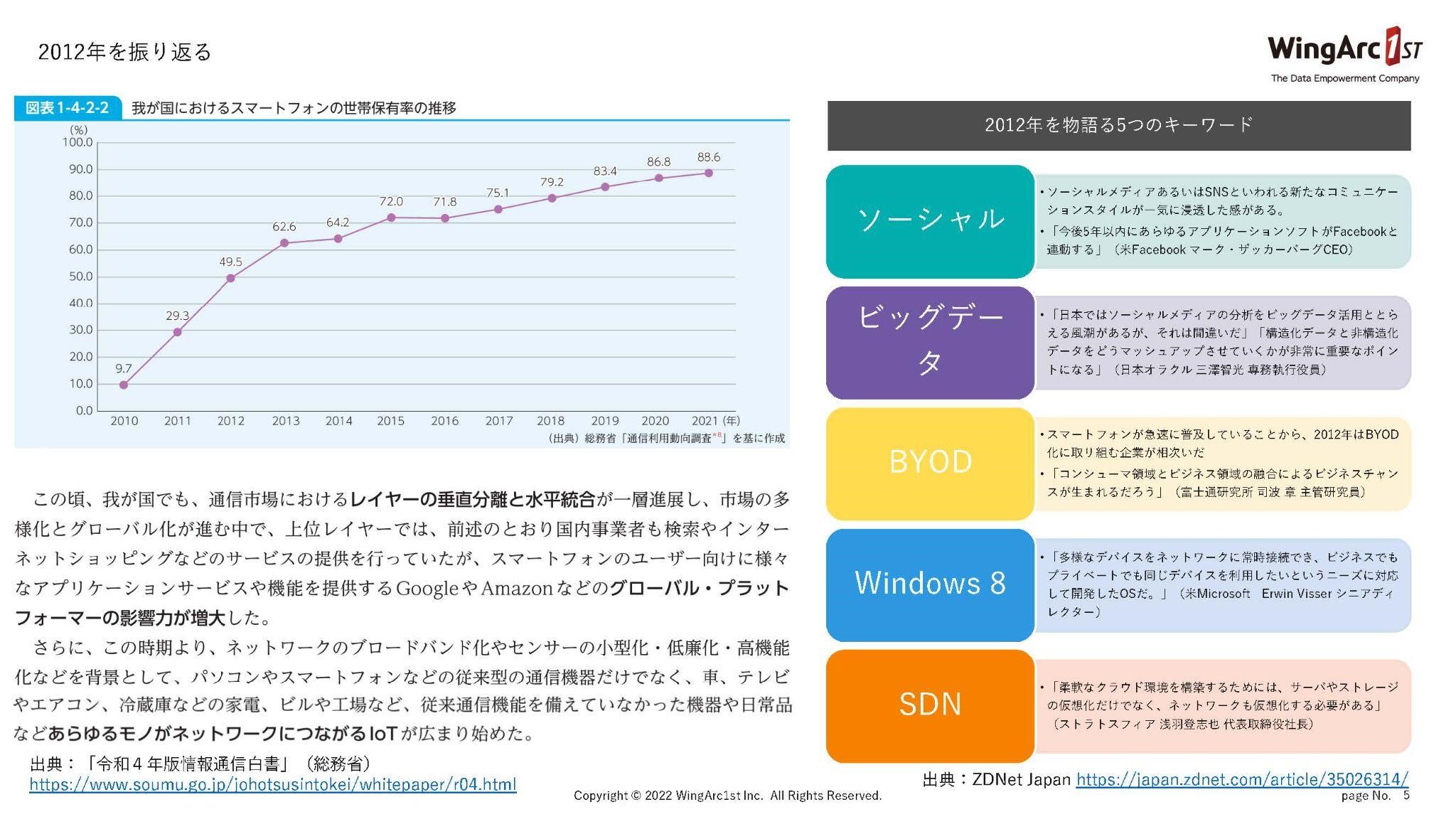

10年前の2012年は、スマートフォンが約半数の世帯に普及し、前年3割弱で翌年2/3弱とスマートフォンが爆発的に普及している最中であった。また情報通信白書ではこの頃からGoogleやAmazonなどのグローバルプラットフォーマーの影響力が増大したと述べている。2012年末にWebメディアが選んだ年間キーワードは「SNS」「ビッグデータ」などであった。このような時代背景から”自分でつくる”ための準備が整い、時代の潮目が変わり始めた時期でもある。

そして本題の前に注目しておきたいのがシステムインテグレーター(SIer)という存在。情報通信白書でも述べられている通り、60〜70年代より続く日本独自の特殊な業態は受注開発型の情報システム開発と多重下請構造という特徴を持ち、開発量=人月の合計で売上が決まるというビジネスモデルとなっている。また様々な要因により日本のIT人材の約7割がSIerで働いているとされ、事業会社側でのIT人材は情報システム部門だけにいる状態である。また最近では優秀な若手技術者を中心にグローバルプラットフォーマーで働く人も目立つようになった。いずれにしても事業会社がDXを進めようとした際、社内にデジタル人材がおらず思うように進まないという事が起きている。

その有効な解決策のひとつが自社従業員にICTやデジタルに関する教育を行い人材育成をするという事になる。しかし多くの企業はデジタル人材教育・育成に消極的である。

大川「日本のICT人材・デジタル人材の多くがSIerやグローバルプラットフォーマーで働いている以上、事業会社は自社の中で”自分でつくる”デジタル人材を育てるしかありません。しかし、そのIT教育・育成に対して何もしていない企業が多いのです。情報通信白書などによると、日本の企業は人材教育にお金を出すことが少なく、またその金額も年々減少傾向にあります。この状況は注目するべき点かなと思います」

ICT人材・デジタル人材が事業会社に就職しない現実、一方で高まるデジタル化の重要性・必要性。この潮流を見通したかのように登場したのが、菅原のびすけ氏が始めた2つの取り組みだ。

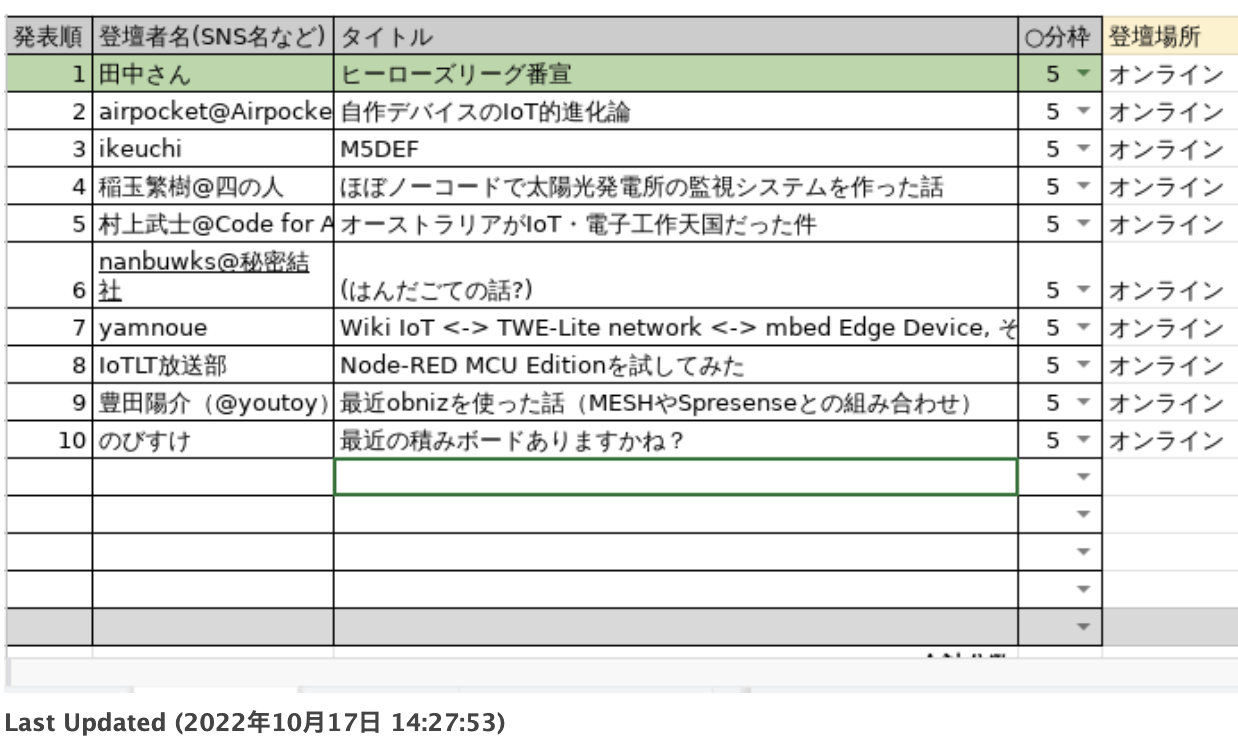

IoTという言葉が普及し始めた2015年に『IoTLT』が発足。LTはライトニング・トーク(Lightning Talk)の略で5分程度で行われる短いプレゼンテーションのこと。IoTLTは初心者からベテランまでがIoT関連のLTを行い新たな知見が共有される場として1万人以上がメンバーとなっている。分科会も多く、地域や業種・業界ごとのコミュニティ、自動車や猫など趣味のコミュニティ、ビジュアルプログラミングやAIなど技術領域に特化したコミュニティなどがある。

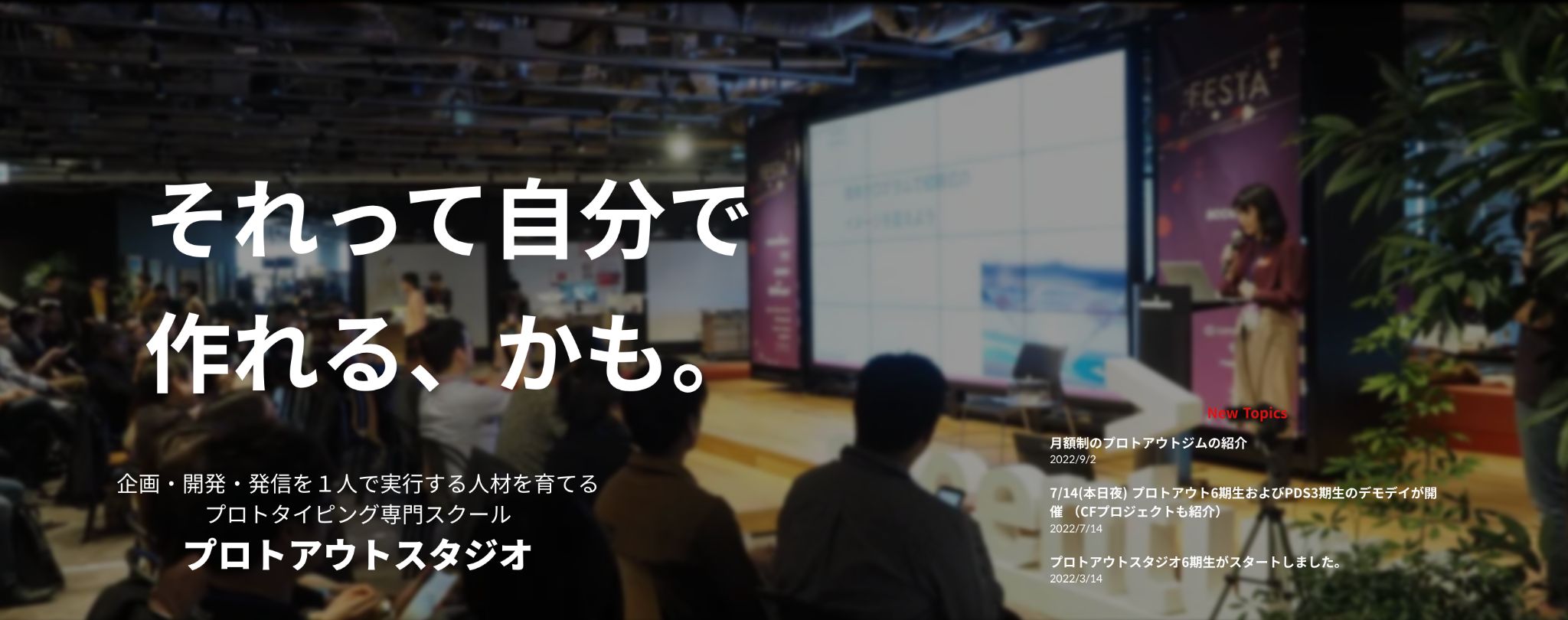

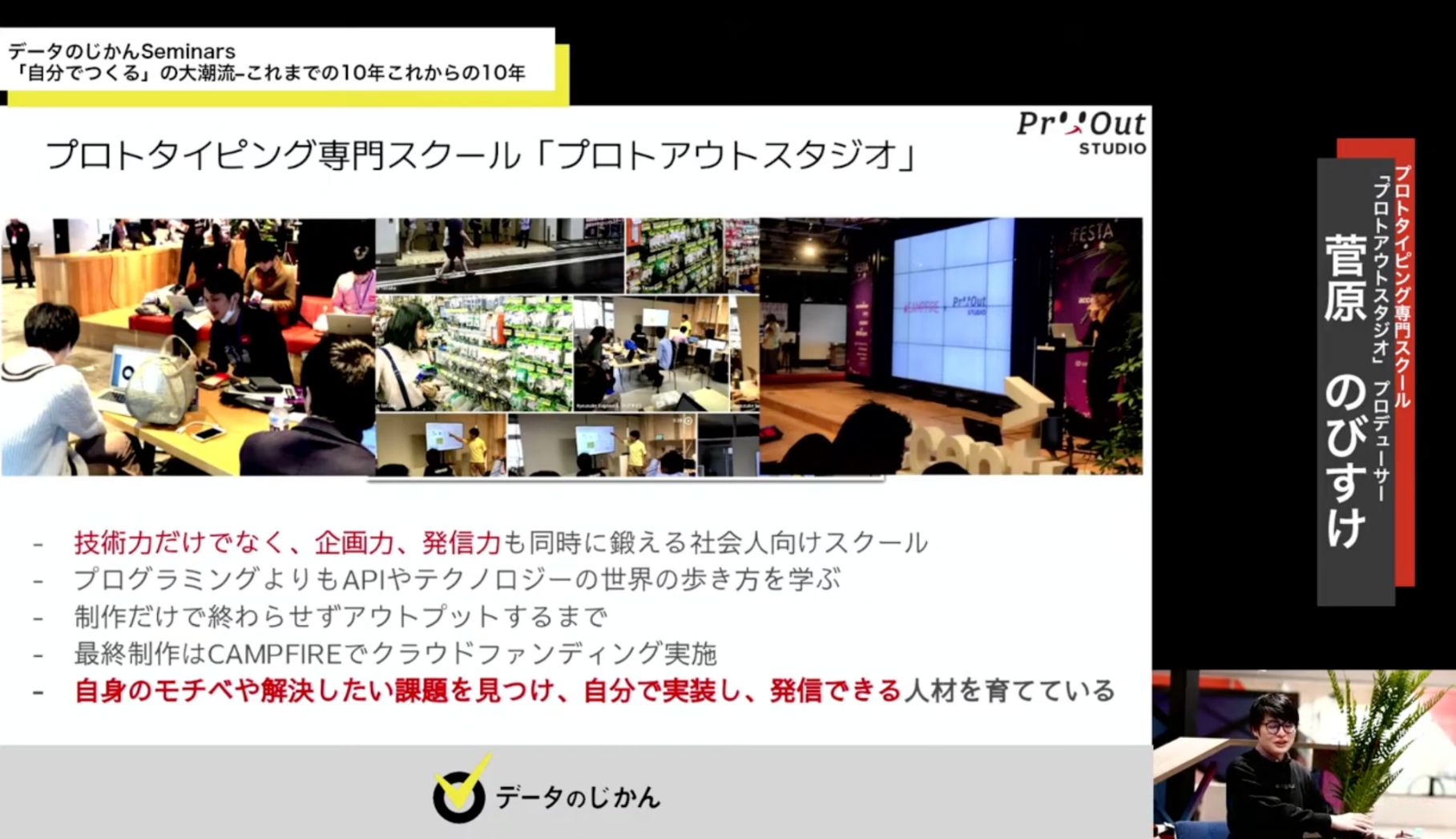

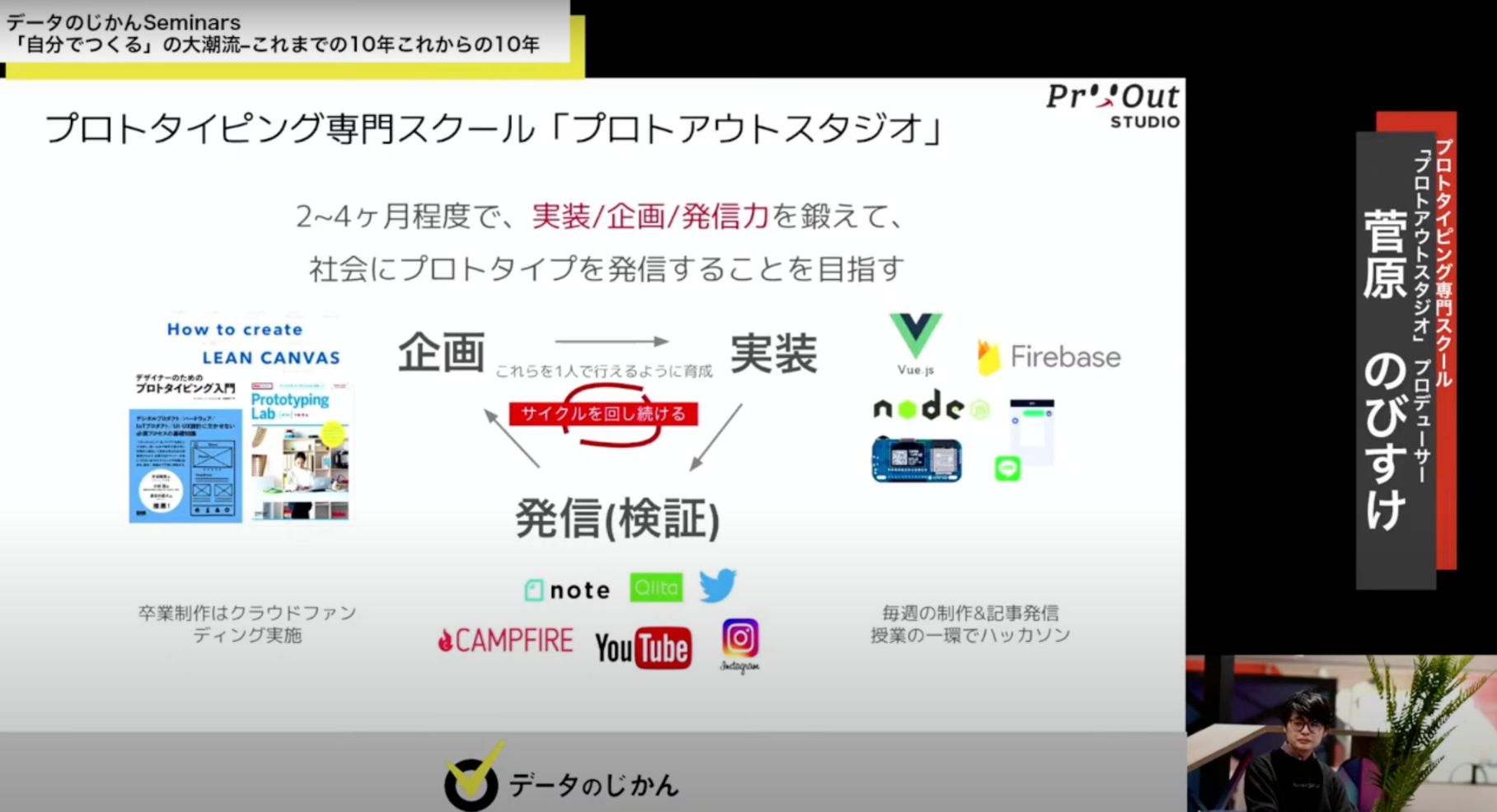

アイデアをカタチにするだけでなくアウトプットまでを一体化させたプロトタイピング専門スクール。JavaScriptを中心に、APIやノーコード活用に重きをおき、講師や生徒同士でフィードバックしながら開発を進めていく。作った作品はnoteやCAMPFIREなどで一般公開。作って満足ではなく実社会とコネクトするところまでをカリキュラムにしているのが特徴的である。こちらは2019年4月に誕生。

IoTLT・プロトアウトスタジオ主催の菅原のびすけ氏は元エンジニア。地元岩手の情報系の大学在学中に先輩と教授が立ち上げたWeb制作会社の役員を担ったのち、東京のWeb制作会社にエンジニアとして就職。一緒にIoTを学ぶエンジニアが周りにいなかったのがきっかけで『IoTLT』を立ち上げる。

大川「この10年、のびすけさんはどういう風景を見てきたのでしょうか?」

のびすけ「経緯としては僕自身が2014年半ば頃からIoTが面白そうだなと興味を持ったことがきっかけでした。ですが、当時の仕事はウェブエンジニアで周囲にハードウェア系をやってる人がいなかった。ならば周りに聞ける環境を作ろうとイベントを企画したところ、一気に100人くらい集まったんですよね。それならば継続的にと2015年に『IoTLT』を立ち上げたという流れです。」

大川「ご自身はいつ頃からライトニングトークをしていたのですか??」

のびすけ「岩手の大学に通っていた時は、研究室で毎月やっていましたね。隣の子がプレスリリースを出してメディアに出る、なんていうこともあったり、アウトプットは日常でした。アウトプットする機会を作るとインプットも捗るんですよね。その後、東京のWeb制作会社に就職したのですが、当時の僕はエンジニアなんだから自分で作ってアウトプットするのは当たり前だろうと思ってました。でもいざ会社に入るとアウトプットしている人がいなくて。むしろ仕事以外でコード書いてて偉いねと言われてました(笑)。上京してアウトプットするような場所もリセットされたし、それならコミュニティをつくろうと、上京して一週間で動いてはいました。」

大川「上京して一週間は早いですね!確かに作れる技術はあっても、なかなか自分で作ってアウトプットしないですよね」

のびすけ「100人いたら1人いるかいないかのレベルですよね」

大川「ただ当時はハッカソンみたいなもの、スタートアップウィークエンドもありましたよね。あれは作りたい人と作れる人が会う出会いの場としてはよかった。あれが文化として定着したら違う景色になっていたはずですが、エンジニアが疲れてしまう、ということが実際問題ありましたよね」

のびすけ「エンジニアがマッチングしたエンジニアじゃない人の注文を叶える、小さな受託開発構造になっていましたね(笑)。きっと互いのリテラシーやコミュニケーションがうまくいかなかったんじゃないかなと思います」

大川「やっぱり手を動かしてないから大変さがわからないのでしょうね」

大川「ちなみにIoTLTでは5分程度でやったことを喋るので、自己紹介も飛ばして自身の取り組みを発表しますよね。初心者がやってみた、話題の製品を触ってみた、面白いネタ系のもの、手の込んだものと内容もさまざま。定期的にやる人もいれば数ヶ月に1回くらい溜め込んだものを出す人もいる。ここでみんなが良く扱ってるものが、その後国内で広く使われるようになる傾向がありますよね」

のびすけ「逆にIoTLTで出てないトピックのものはそんなに…ですね」

大川「実際にやってみた、使ってみた人のレビューを毎月10本以上無料で見られるというのはあまり無いですよね。僕も最近のIoT動向や利活用事例を拾う時はIoTLTのアーカイブを利用しています。とてもリアリティがあるので」

新型コロナ感染拡大期以降のIoTLTはオンラインで開催されており、Youtubeチャンネルでアーカイブ化されているので過去の会も閲覧できるようになっている。

LT発表内容のイメージ。のびすけ氏も、登録者の期待感に答えたいことと、主催者が運営だけやるのはコミュニティの趣旨に反するという事で、運営をやりつつ今でもコードを書いて毎月登壇している。

のびすけ「IoTLTですが、最初はエンジニアの人たちが多かったんですが、徐々にそうじゃない未経験の人たちも登壇の場に出てくるようになってきました。面白いプレゼンだなあと普段のお仕事を聞くと、エンジニアでは勿論ないしそもそもコードもわからない。世の中にあるものをつぎはぎするだけで中身はわかっていない、という人も増えてきていて。

エンジニアを本業にしながら、つくりたいものがない。一方、つくりたいものがあってコードがわかってなくてもつくる。どちらが価値があるかなぁと考えたときに、コードがぐちゃぐちゃでもいいから作ってプレゼンして周りに影響を与えるほうが圧倒的に価値があるのではと次第に思うようになりました。そしてどうすればこのような人たちを増やせるかを考えたときに、育成機関が必要だと考えて。そこで3年前からプロトタイピング専門スクールをやり始めました。それが『プロトアウトスタジオ』です」

技術力・企画力・発信力の3つの視点を磨くプロトアウトスタジオ。ものづくりだけに寄らずアウトプットも重視している点が特徴的なスクールだ。

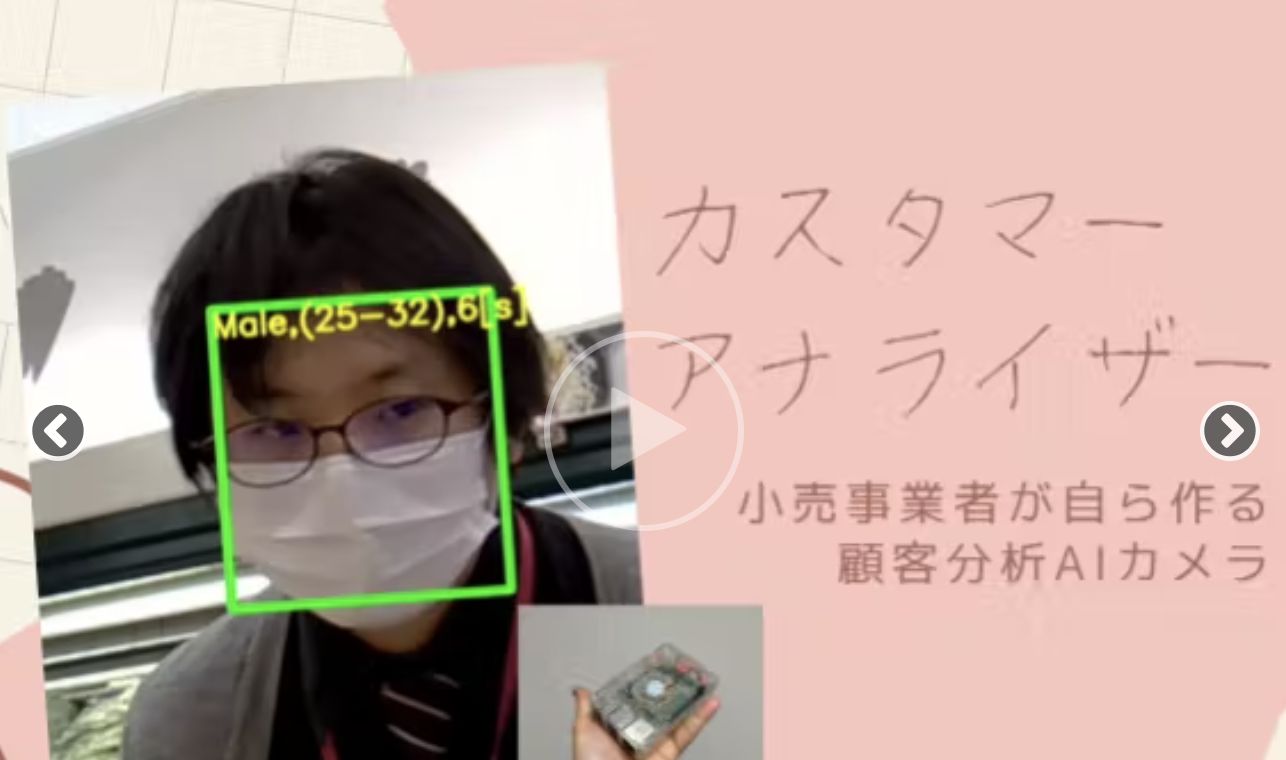

実際の生徒の作品。ほとんどの作品はCAMPFIRE内のプロトタイプに特化したチャンネルである「SPARKS」でクラウドファンディングを行っている。こちらはスーパーの現場で働いていた社員のアイデアで、売り場のレイアウトが売上にどう影響するのか、AIカメラで顧客の滞在時間を計測して自身の仮説を立証する試みだ。

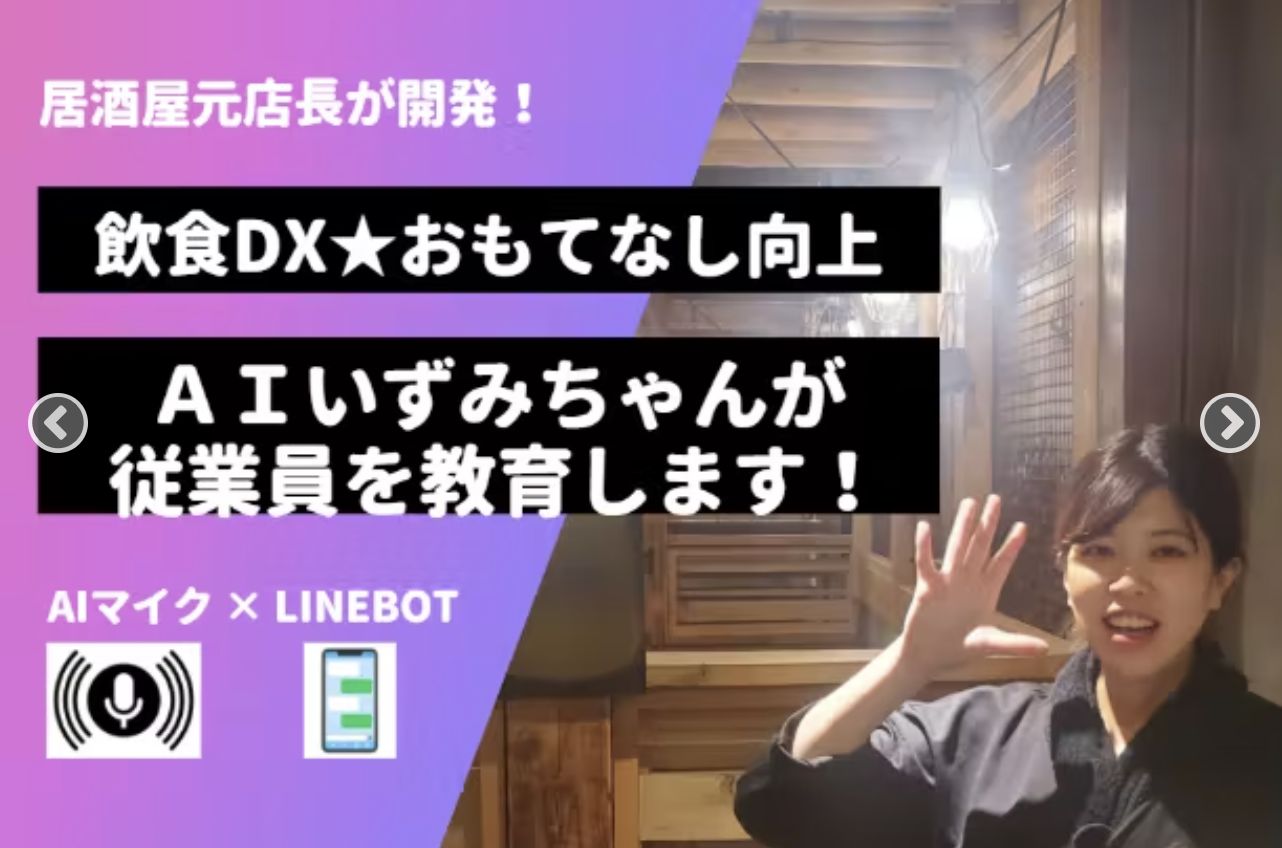

居酒屋の元店長が開発したスタッフ教育サービス「AIいずみちゃん」は、コロナ禍によるデジタル化(タブレット注文など)で低下した接客スキルをAIとLINE BOTを組み合わせることにより、おもてなしレベルを計測し、スタッフにフィードバックするというもの。クラウドファンディングは無事に達成。

企画・実装・発信とアジャイルを、別部署や別会社に頼らずすべて自身が主体となりひとりでやりきる。出したプロトタイピングに関してのフィードバックは毎週・運営陣が行う。

のびすけ「プロトアウトスタジオは2019年4月に開校したのですが、当時も今も“プログラミングを学ぶ”っていう文脈は受託開発の流れで、SIerの下請け、手足になれるSESを育成する、みたいな形に集結してて、それって本質的に意味ないよねと思うんですよ。

大事なのは何を作りたいのかという欲求そのものだし、それとセットで作るっていう技術をちゃんとしないといけないなと。

あと作りたいものをただ作るというのは一歩目のステップで、僕がIoTLTで体感した、自分でつくった面白さを他者に伝えるスキルも大事で、技術力だけではなく企画面やそれを周りに届ける発信面を同時に鍛える。これが重要だと思っています。

生徒はさまざまな文脈で参加していますが、新規事業開発の文脈ではプロダクト開発からクラウドファンディングにチャレンジする人がいたり、業務課題改善・DXの文脈では業務分析からRPA・自動化ツールなどを作成し、実際に会社の中で運用してみようというところまでやって検証したりとつくるだけでなく周りをかえる、まわりからフィードバックをもらう、と、つくる先のところまでを徹底しているんですよね。アウトプット・発信するってことが大事だなという想いもこめて、プロトタイピングでなくプロトアウトスタジオというネーミングにしています」

つくることは、ものをつくることだけではなく社会と接続して初めて完成となることを語るのびすけ氏。

のびすけ「スクールでもっとも大事にしているのは座学ではなく、宿題とフィードバックです。結局、(いわゆる座学的な)授業だけだと人は育たない。自分で手を動かすことをやらないと成長しないんですよね。またアウトプットすることが刺激になるので、他の受講生の制作を見たり、フィードバックを横で聞いたりして自分もこうしようとサイクルをがんがんまわすとモチベーションも含めて維持できると考えています」

大川「なるほど。ちなみにこういった内容だとしばしばプロトタイピングに集中しがちなことってあると思うんですよね。デジタル的な要素以外の部分、ハードウエア・人手・労働などデジタル以外の部分で対策はありますか?」

のびすけ「僕たちのなかではつくることはあくまで一歩目で、周囲からフィードバックをもらうことを重要視していて、さらに先としてそれをもとに周りが変わったかというところまでをスコープにおいてる。なので、実際にフィードバックを宿題としても出してますね。作っただけではレビューする価値もないといえばいいすぎですが(笑)。そこまでの制限を設けつつ徐々にギアをあげるような形でやっていますね」

大川「それなら当然ピボットもある、クラファンも達成するしないだけでもフィードバックになりますもんね」

のびすけ「ですね。今、CAMPFIRE内のプロトタイプ特化のチャンネルである「SPARKS」で学生たちはクラウドファンディングをしていますが、プロトタイプの時点で欲しい人がいないのかというのをテストマーケティングできるのでとても良いフィードバックになりますね」

2023/01/24(火)にはプロトアウト DEMO DAY vol7 が開催される。プロトアウトスタジオ現役生をはじめとしたプロトタイパーたちが、「作ってみた」の先を登壇・共有し、登壇者同士のトークセッションも行われる。

大川「CAMPFIREとしてはビジネス上のうまみはそれ程ないけれど、そういう文化をつくりたい気持ちがあるんですね」

のびすけ「そうですね。結局お金になるものしか動けないとなると失敗できない、チャレンジできなくなるんですよね。チャレンジできる風土や文化に意義がある。本来、クラウドファンディングってその類のはずなんですよね。最近はイメージがどんどん何十万、何百万とあがっていて心理的ハードルが高くなっている。本当はサクセスしなくても何も問題ないはずですよね、やらないだけなので」

大川「エンジニアではないひとたちがスクールで学んで副業で起業したひともいますよね」

のびすけ「いますね。ただ、起業もいいのですが、その会社のなかで新規事業としてやれるのなら中でやってしまう選択もありですよね。業界を変えるという視点でみればその方が影響力が出る場合もあると思います。なので僕自身の感情としてはうまく会社と連動しながらやってもらえると良いなと思っています。」

大川「たしかにその方がレバレッジ効きますね。ちなみに実際、自分でつくる人になっていくのは再現性はあるのですか?」

のびすけ「文脈としては2つあるのかなと思います。エンジニアサイドの人たちが気が付くというケースと、エンジニアじゃない人がエンジニアに頼まなくても出来るじゃないかと気が付くケースですね。これでいうとエンジニアじゃない人は日々課題感を持っているので、手段を覚えるのは結構簡単なことなんですね。プロトアウトスタジオでは原体験をもとに本当にやりたいかを掘り下げるんですが、そのあたりもエンジニアサイドでない人の方がクリアしやすいので再現はもたせやすいですね。また、開発の次に出てくる壁は現場の巻き込み方、コミュニケーションですが、実際に周りに働きかける力がないと実装ができないので、そこは会社単位などで一緒にやるとかコミュニティをつくりながら再現している。再現性を出すには周りの環境を固めていくのは大事ですね」

大川「今後はユーザーとエンジニアという二極でわけると、ユーザーがエンジニアっぽくなったり、コミュニティマネージャーっぽくなるんですね。プロトアウトスタジオとして教える側としてはユーザー側からでてきたほうがいいのか、エンジニアからでてきたほうがいいのかどちらになるのでしょうか?」

のびすけ「それはエンジニアじゃないほうがいいですね(笑)。いわゆるエンジニアと呼ばれる人が自分がつくりたいものをつくっているのかと問うとそうじゃないひとの方が多いんですよね。そういった人に課題感や何かを作りたいといった欲求を芽生えさせることと、エンジニアじゃない人がある程度手段を覚えること、後者の方が打率が高い感覚があります。

つくる・つたえる・つながる、この3つの「つ」が再現性の鍵だと語るのびすけ氏。

大川「この10年ってすごい変化があったと思うんですが、SIerやSESではなくユーザー側でつくる人を加速度的に増やそうとなるとプロトアウトスタジオではどうしようと思いますか?」

のびすけ「ここからは運営側ではなくユーザー企業側でカリキュラムを作ってもらうのがいいかなと思うんですよね。そこで業界の特性を踏まえた上での教え方をつくる。僕としては今のカリキュラムは全部渡してもいいぐらいなんですよね」

大川「教育サービスをコピーしていくということ?それは確かに広まりますね」

のびすけ「そうです。各社で最適化をやってもらうとよりつくるひとが増えるじゃないですか。そういう風になってほしいなと思いますね。この前も恩師に“先生が教えちゃだめだ、考えなくなる”と言われたんです。なるべく教えずにその業界で自分達で考えて自走していく環境を徐々に増やしていくとめちゃくちゃ広がるんじゃないかと思いますね」

大川「育てるじゃなく、育つ環境ですね。それなら技術のキャッチアップ部分の仕組みをどうするかだけですね」

のびすけ「それでいうとエンジニアは趣味的に普段からキャッチアップしているので、こういう技術あるからカリキュラムいれてみたら?話で広がっていけばいいとおもうんですよね」

大川「あとは教育部分のコツですよね。コミュニティ形成をしていくのに、コミュニケーション・巻き込むコツってありますか?」

のびすけ「色々ありますけれど、大事にしているのはやはりフィードバックですね。特に今はオンラインになっているので、反応が見えなかったりすると場がしらけていくんですよね。なので特に最初は誰かの発言や制作に対して絶対リアクションしていく、つくったことにいいねと反応する。そういったフィードバックをみんなで大事にしたほうがいいですね」

大川「なるほど。本日は本当にどうもありがとうございました」

ー海外と比べて日本につくるひとが少ない、見えづらいのは、実は根深い日本の産業構造にも要因があった。しかしながらつくりたい気持ちというものは実は多くの人たちが抱えており、それを実現できる手段さえ知れば実装はさほど難しくないものも多くあることがわかった。

心理的ハードルだけがあがりがちだが、まずは自身のやりたいこととできることを少しずつ挑戦していければ、10年といわず1年後にでもできているのかもしれない。

自身の原点を思い出したい、まずは一歩踏み出したい、そんな気持ちがあれば一度、IoTLTから覗いてみるのもいいかもしれない。そう、つくるって、本来はたのしいはずのものだから。

菅原 のびすけ氏(写真右)

プロトタイピング専門スクール「プロトアウトスタジオ」 プロデューサー

岩手県立大学在籍時にITベンチャー企業の役員を務める。 同大学院を卒業後、株式会社LIGにWebエンジニアとして入社し、Web制作に携わる。2016年7月よりdotstudio株式会社を立ち上げ、IoT・モノづくり領域を中心とした研修や教育業に携わっている。2019年4月にプロトタイピング専門スクール「プロトアウトスタジオ」を立ち上げる。2018年4月よりデジタルハリウッド大学大学院の非常勤講師も務めている。日本最大規模のIoTコミュニティであるIoTLTの主催、Microsoft MVP Visual Studio and Development Technologies (Node.js)、世界で22名の第1期LINE API Expertsの一人。各種ハッカソン運営や、審査員など多数。

大川 真史 (写真左)

ウイングアーク1st株式会社 メディア企画室

IT企業を経て三菱総合研究所に約12年在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、製造業のデジタルサービス事業、中小企業のデジタル化。(一社)エッジプラットフォームコンソーシアム理事、東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長、内閣府SIP My-IoT PF、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 中堅中小AG、明治大学サービス創新研究所客員研究員、イノベーション・ラボラトリ(i.lab)、リアクタージャパン、Garage Sumida研究所、Factory Art Museum TOYAMAを兼務。官公庁・自治体・経済団体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。直近の出版物は「アイデアをカタチにする!M5Stack入門&実践ガイド」(大川真史編、技術評論社)

イベントはウイングアーク1st本社内にある撮影スタジオから配信され、オンラインで行われた。時間になっても話題は尽きず、アフタートークを急遽開催。続編は動画でご確認ください。

(取材・テキスト・写真:フルカワカイ イベント運営:合同会社アベア 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。