目次

「世界初のツイート」が3億円以上で落札!「 8歳児の絵」が140万円に……!

日本のNFT元年と言われる2021年、上記のような「NFTアート」関連のニュースが注目を集めました。

他方、仕組みを良く知らないまま話題性や投機的側面にばかり着目する風潮に、警鐘をならす声も少なくありません。

NFTアートとはいったい何で、どんな可能性やリスクを持つのでしょうか?

本記事では、NFTアートについて基礎からご紹介しております。ブロックチェーン技術やイーサリアム、メタバースなどの関連用語も解説します!

また、ITリテラシーやビジネス知識を学びたい方は「データのじかん」のコンテンツをぜひお読みください。「データのじかん」は、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。

NFTアートは、NFTの技術を駆使して作成される独特のデジタルアートです。デジタルアートはPCやタブレットを使用して制作される芸術であり、デジタルイラスト、3Dモデリング、ゲーム、音楽など多岐にわたるジャンルが存在します。

従来のデジタルアートは複製や改ざんが容易で、「オリジナル作品」の証明が難しく、伝統的な絵画のような資産価値を持たせるのが困難でしたが、ブロックチェーンを活用したNFT技術の導入により、デジタルアート作品の「オリジナル」の所有と取引が可能になりました。

また、NFTアートはデジタルな「証明書」を持ち、アーティストの権威を保ちながら作品を収益化できます。NFTアートには様々な形がありますが、一般的には画像、音声、動画などが主流です。

これらは主にアートやスポーツのコレクターアイテムとして利用され、仮想通貨の投資対象として高い価値を持つこともあります。

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とは、“唯一無二であることが証明されたデジタルデータ”のことです。デジタルデータはコピーが容易かつ、オリジナルと区別がつかないのがこれまでの常識でした。

例えばこの記事もそのままそっくりコピーして見分けがつかないものを公開することは可能です。ドメインが違っても、“どちらが本当のオリジナルか”を証明するには時間も手間もかかります。

仮想通貨の取引管理でも使われているブロックチェーン技術を用いることで、オリジナルの証明を容易にしたのがNFTの革新的なポイントです。これにより、ありとあらゆるデジタルデータを現実世界のように「所有」することが可能になります。

ブロックチェーンはネットワーク内の相互承認・監視のシステムにより改ざんや消去、ネットワーク障害を防ぐことのできるデータの管理システムです。

ノードと呼ばれるネットワークの参加者ひとりひとりが取引データを分散して保有し、そのデータをブロックという単位で暗号化し、記録、共有することで中央管理者なしにデータを管理することを可能にします。

ブロックチェーン技術を用いたシステムはビットコインをはじめ多数存在しますが、NFT市場で先行するのは仮想通貨としての時価総額2位(2021年10月28日時点)で、スマートコントラクト(条件付けにより取引を自動化する仕組み)を扱える「イーサリアム」です。

NFTアートの制作方法は、一般的なデジタルアートと大きくは異なりません。例えば、イラストはIllustratorやPhotoshopなどのソフトウェアを使って作成でき、音楽はGarageBandやLogic Proなどの音楽制作ソフトで制作可能です。

しかし、これらは当初NFTには関連しておらず、単なるデジタルアートです。デジタルアートをNFTアートとして販売するためには、作品をNFTマーケットプレイスにアップロードするステップが必要です。アップロード時、作品はマーケットプレイスのブロックチェーン上で管理され、この時点で初めてデジタルアートがNFTアートに変わります。

NFTアートを作る方法は、以下の2通りがあります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

スマホでNFTアートを作る際は、アプリを使用しましょう。おすすめアプリは以下の通りです。

これらのいずれかのアプリを駆使して、スマホでNFTアートを作りましょう。

パソコンでは、スマホとは違い画面が大きく複雑な処理が可能となります。そのため、以下の本格的なアプリを使用しましょう。

これらのアプリを駆使して、本格的なNFTアートを作成しましょう。

NFTアートを作成したら、販売したいですよね。ここでは、NFTの販売方法を紹介していきます。NFTアートの販売は、以下の手順で行います。

それぞれについて詳しく解説していきます。

NFTの取引にはイーサリアムなどの暗号通貨が用いられるため、NFTアートを売買するには暗号通貨を保持するデジタルウォレットが必要です。MetaMask(メタマスク)は、Google Chromeの拡張機能として利用可能で、初心者にも扱いやすい暗号通貨ウォレットです。

国内外の多くのNFTマーケットプレイスで対応しているため、まだ持っていない方は今のうちに作っておくと良いでしょう。

NFTアートを売るためには、NFTマーケットプレイスでアカウントを作成することが必要です。アカウントを作る際に必要な情報や手続きは、マーケットプレイスによって異なります。

例えば、海外の一部のマーケットプレイスでは、MetaMaskのようなウォレットとメールアドレスだけでアカウントを設定できる場合があります。

最終段階として、あなたのNFTアートをNFTマーケットプレイスにアップロードする必要があります。作品をマーケットプレイスに登録する際には、次のような情報を入力することが求められます。

また、販売の形式には、主に次の3つのオプションがあります。

これらの情報を設定し終えると、作品はマーケットプレイスに公開され、関心を持ったユーザーが現れれば販売につながります。

次にNFTアートの購入方法を紹介します。NFTアートの購入手順は以下の通りです。

それぞれについて詳しく解説していきます。

まずデジタルウォレットをプラットフォームに接続します。ここでは、使いやすさとセキュリティの両方で高く評価されている主要な仮想通貨ウォレットの一つ、MetaMaskを使用して説明します。

MetaMaskを起動すると、表示される画面に「次へ」ボタンがありますので、それをクリックします。続いて、OpenSeaの利用規約に同意する必要があります。内容を読んで理解した上で、「Accept and sign」ボタンをクリックしてください。

その後、MetaMaskを介してOpenSeaにアクセスする際の署名が求められます。これに対して「署名」ボタンをクリックすると、ウォレットがOpenSeaに正常に接続され、使用可能になります。

OpenSeaでは、NFTアートを購入する際に主にイーサリアム(ETH)が使用されますが、ポリゴン(Polygon)やアバランチ(AVAX)など他の仮想通貨も利用可能です。

次に、NFTアートを検索します。OpenSeaには、多岐にわたるジャンルやカテゴリーのNFTアートが掲載されているので、自分の関心があるNFTアートを探すためには、サイトの上部にある検索バーにキーワードを入力するか、トレンドセクションを利用して探すことが可能です。トレンドセクションでは、一定期間内の取引量が多い順に人気のNFTが表示され、どの作品が注目されているかがわかります。

さらに、OpenSeaでは「トップコレクターが最近購入したアイテム」や「アートカテゴリーのトレンド入り」など、購入者が作品を探しやすいような便利な機能やフィルターを提供しています。その他にも、さまざまなテーマに基づくNFTアートが提供されているため、購入者は目的の作品をより簡単に見つけることが可能です。

最後に、希望するNFTアートを見つけたら、そのページにある「今すぐ購入」ボタンをクリックします。このオプションを選ぶと、出品者が設定した価格で直ちに購入が可能です。

また、「オファーを提示」を選択することで、自分が希望する価格を出品者に提案することも可能です。出品者がこのオファーを受け入れると、購入が成立します。全ての手続きが完了すれば、NFTアートの購入が成立し、購入したNFTアートは、OpenSeaのサイト右上にある自分のアカウント内の「マイコレクション」セクションで見れます。

NFTのメリットは以下の3つです。

それぞれについて詳しく解説していきます。

NFTが実現する技術の先にあるのが「メタバース」という概念です。メタバースとは仮想空間に構築されたもうひとつの現実のこと。現在は特定の設定、サーバ内でゲームなどのバーチャル世界は構築されていますが、それを拡張し、メタバース内で遊びや仕事、恋愛などもうひとつの生活を送る未来が想定されています。2021年10月発表された米Facebook改名後の名前、メタ(Meta)も「メタバース」から取られていますね。

そして、現実と同様の生活を送るためにはものを「所有」することが不可欠です。例えば、通常は特定のゲームのアイテムは別のゲーム世界には持ち込めませんが、NFTによりそれが可能になると期待されています。

NFTアートやNFTファッション、NFT不動産などデジタルアートであっても唯一性が保証されることで新たな交換価値が生まれるというのももちろんNFTの重要なポイントです。

ブロックチェーン技術を用いれば、NFTが売買されるたびに最初の所有者にさかのぼってリターンが還元されるという仕組みを設けることも可能になります。

現実のアートやコレクターズアイテムは管理や鑑定に大きなコストが発生しますが、確かな鑑定書がブロックチェーンにより保証されているような状態のNFTならば、そのような問題は発生しません。

所有権を移転するたびに管理団体に登録や訂正を依頼する手間も、データ管理のコストなども削減されます。

NFTのデメリットは以下の3つです。

それぞれについて詳しく解説していきます。

NFTが法律や会計上どのように位置づけられるのか理解している方はそう多くないでしょう。

前例も少なく、どこまでの権利を明け渡したのか、NFTの取引に関する会計処理はどうすべきかについて理解が不十分なまま、知らず知らずのうちに法律に抵触したりトラブルに巻き込まれたりする可能性は否めません。著作権法、金融規制法、景品表示法などNFTと関連の深い法律は多数存在します。

また、NFT制作者のあずかり知らぬところで起こったトラブルの責任が、のちに問われる可能性も指摘されています。

NFTブームの盛り上がりとともに、他人が権利を持つ商品を勝手にNFTとして販売する事案が世界中で増えています。

正当な権利を保証するための技術であるNFTが、著作権侵害の原因になるとはなんとも皮肉な状況です。防ぐための有効な方法も「先に著作権者が登録しておく」などのほかに確立されておらず、根の深い問題となっています。

また、NFTがマネーロンダリング(資金洗浄)を容易にするのではないかという懸念もあります。

NFTに限った話ではありませんが、ブロックチェーン技術はデータの暗号化にあたってコンピュータが膨大な計算を行う必要があります。

イーサリアムのネットワーク手数料をガス代といい、そのコストもNFT普及の課題と指摘されていますが、現実のエネルギーは電力であり、大量消費は環境破壊につながります。

ここでは、高額で実際に取引されたNFTアート作品を紹介します。

有名な作品5選は以下の通りです。

それぞれについて見ていきましょう。

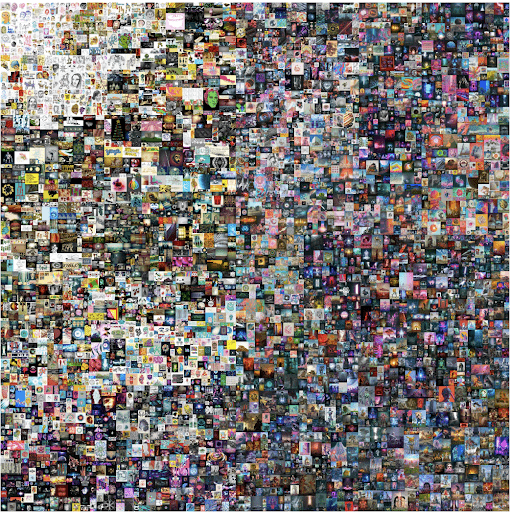

引用:CHRISTIE’S

まず紹介するのは、アメリカのデジタルアーティスト、Beeple(ビープル)氏の作品『EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS』です。

この作品は2021年3月、有名なオークションハウスであるクリスティーズにて約6,900万ドル(約75億円)で落札され、デジタル画像がこれほど高い価値を持つことにより、アート界の既存の認識が変わるきっかけとなりました。

このときの落札額は、当時のNFT取引において歴史上最高額であり、この驚くべき価格により、この作品は「世界で最も有名なNFTアート」の一つとして広く認知されるようになりました。

続いて紹介するのは、限定コレクション型のNFTアート『CryptoPunks』です。

CryptoPunksは24×24ピクセルのドットアートで制作されており、全世界で10,000体しかない希少性があるため、一部の作品は高価で取引されています。

特に注目されたのは、7,523番目に制作された「#7523」です。この作品は2021年6月、オークションハウスのサザビーズで約1,180万ドル(約13億円)で売却され、大きな話題を呼びました。

さらに、2021年5月には9枚のCryptoPunksがまとめて販売され、約1,700万ドル(約18億5,000万円)で落札されるという記録もありました。

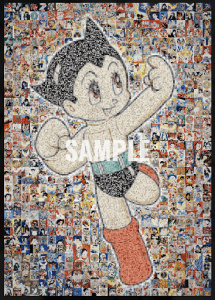

引用:From the Fragments of Tezuka Osamu(手塚治虫のかけらたちより)

2022年12月、漫画界のレジェンド、手塚治虫氏の作品を用いたモザイクアートNFT『Astro Boy/鉄腕アトム』が市場に出され、120ETH(当時約5,300万円相当)での落札が成立しました。

このNFTは、手塚治虫氏が制作した原稿のデータを40,000以上の小さな正方形に分割し、それらを再配置して有名なキャラクターの姿を作り出しています。

また、この作品を販売した手塚プロダクションは、得られた純利益の20%をユニセフや子供支援団体に寄付すると発表しています。

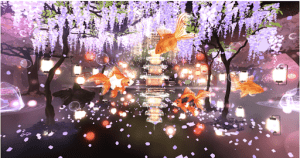

2021年3月、日本国内外で注目されるVRアーティスト、せきぐちあいみ氏によるVR作品『Alternate dimension 幻想絢爛』が、NFTマーケットプレイスのOpenSeaで約1,300万円で売却されました。

この作品はVRアートという独特のジャンルに属しており、さらに日本人アーティストのNFT作品が高値で取引されるのは珍しい事例でした。

このため、その落札はNFTの分野で注目を集める出来事となりました。

引用:PRWire

2021年12月、新潟県長岡市の山古志地域で活動する「山古志住民会議」は、NFTアート『Colored Carp』を発行し、合計10,000点(各0.03ETH)を販売しました。

『Colored Carp』は、長岡市公認のプロジェクトで、地域特産の錦鯉をモチーフにしたNFTアートです。

この作品は電子住民票としての機能も持つユニークな作品であり、人口約800人の過疎化が進む山古志地域(旧山古志村)の再生に貢献しようという試みです。

この地域と関係がある人々が、NFTという新しいテクノロジーを活用して独自の資金源やガバナンスを築くこのプロジェクトは、NFTの革新的な使い方として注目を集めています。

NFTアートについてよくある質問は以下の通りです。

それぞれについて見ていきましょう。

NFTアートが売れない時の対処法としては、以下の5つがあります。

NFTアートが取れない時は、以上の5つの対策を取ってみましょう。

NFTアートを買った後に、どんな活用方法がわからないと言う方もいると思います。

NFTアートを買った後にできることは以下の7つです。

上記のような活用方法があるので、それぞれが好きな方法で活用すると良いでしょう。

NFTアートを始めたい方は、最初にNFTマーケットプレイスを訪れて、そこでの取り扱いや雰囲気を確認することをお勧めします。

日本語に完全対応しているCoincheck NFTや、世界中のさまざまなNFTアートが集まるOpenSeaなどをチェックし、どんなNFTアートが出品されているかを直接見てみると良いでしょう。

気に入ったNFTアートを見つけた場合は、イーサリアム(ETH)やMetaMaskなどを準備して、購入のための取引に備えることが有効です。

何かと話題性の高いNFTについて、基本を説明したうえでプラス面・マイナス面の両方を検証してみました。2017年ごろに登場した新しい概念であり、良くも悪くも未知の可能性が広がっています。今後も進化を遂げていくであろう分野ですので、活用してみたい、という方は常に最新情報を探し、アップデートを続ける必要がありそうです。

新規参入したい場合は、「NFTビジネスに関するガイドライン」(日本暗号資産ビジネス協会)や書籍を使って、下調べを徹底することをおすすめします。

ITリテラシーやビジネス知識を学びたい方は「データのじかん」のコンテンツをぜひお読みください。「データのじかん」は、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。無料の会員登録をしていただくことで、すべてのコンテンツが読み放題・ダウンロードし放題となります。ぜひお役立てください。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。