目次

アジア諸国の中でもデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が一向に進まない国として知られている日本。そのような中、テクノロジーとノウハウを組み合わせ、ユーザー企業の求める最適なシステムを構築するSIerの役割は大きいはずなのですが、一方で、従来通りのやり方が通用しなくなっているのも事実です。

企業の「本質的なIT化」が喫緊の課題となる中、SI産業にとってDXの進展は何を意味するのでしょうか。また、SIerが今後も企業のIT部門にとって欠かせない存在であり続けるためにはどのような姿を目指し、どのような関係を築いていけばいいのでしょうか――。

本特集「なぜ、日本企業のIT化が進まないのか?」では、普段、SIerの顧客側としてユーザー企業内でシステム企画に携わる情シス部長を聞き手に、エンタープライズ業界を取り巻く問題の本質を探るとともに、IT化を成功に導くための情シスとSIerの関係を考えます。

8本目の本記事では、日本企業のIT化を阻んでいる「SI産業構造のゆがみ」は、受発注間の「主従関係」が生み出しているのではないか——と指摘する、業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士の沢渡あまね氏に話をお聞きしました。

著書「職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く」においては、働き方、人材育成など、とかく経験や勘に依存しがちな取り組みを日本マイクロソフトでの大量の「職場データ」の分析からその真実を明らかにしている。

沢渡氏は、大手企業のIT部門や大手SIerで働いていた経験を生かして、企業の業務改革を支援しています。旧来の働き方の「あたりまえ」を疑い、ムリ、ムダをなくして「人が自律的に考え、行動する企業」へと変えていく——という同氏のコンセプトは、本質的な働き方を目指す企業の共感をよび、改革支援や講演の依頼が殺到しています。

こうした活動をする中で、沢渡氏が「日本のIT化が進まない理由」の1つとして注目するようになったのが、企業とSI、製品ベンダーが「取引関係」を結ぶ際に発生しがちな「上下関係」です。

業務が複雑化し、高度な専門性が必要とされる昨今では、これまでのような「取引型」「受発注型」の関係から、「コラボレーション型」の関係に変えていかないと、イノベーションは起こせないし、優秀な人材も集まらない——というのが沢渡氏の考え。IT業界で問題視されているSI産業構造の問題も、この上下関係に端を発しているのではないか、というわけです。

「受注側に比べて発注側の方が偉い」というような無意識の思い込みや、「受注側は発注側の言うことを黙って聞くのが当たり前」という関係性に未来はないと話す沢渡氏は、「企業のIT部門」「SI・コンサル」「製品ベンダー」の三者が今後、どのような関係になればいいと考えているのでしょうか。

おりしも、「東証CIOの会見」という、「受発注の理想的な関係」を象徴するような出来事が注目を集める中、AnityA代表取締役の中野仁氏を聞き手に、今回の対談はスタートしました。

中野氏:先日、東京証券取引所(以下、東証)で大規模なシステム障害が発生しました。

障害そのものの影響もさることながら、それ以上にIT業界では東証の社長やCIOが行った記者会見の内容が大きな話題になりましたね。

通常、あのような大規模システム障害が発生すると、開発や運用を担当するメーカーやベンダーの責任論が必ず出てくるものですが、あの記者会見で東証は、決してベンダーの責任を追及することなく、むしろ「責任はすべて東証側にある」「ベンダーと我々とはワンチームで東証の運営に当たっている」という明確なメッセージを打ち出しました。

沢渡氏:これまでの日本のSI業界では、発注側が受注側より圧倒的に強い立場にいるのが当たり前でしたから、あの記者会見はたとえポーズであったとしても、業界に一石を投じたと言えるでしょうね。

中野氏:私が前職でシステム刷新プロジェクトを手掛けた時には、目指すゴールの高さに対して時間も人手も圧倒的に不足していたので、パートナーさんの力を借りるほかありませんでした。

その際にも、いわゆる「受発注関係」をベースにコミュニケーションしているとあまりに効率が悪く、とても期限に間に合わなかったので、発注側と受注側がなるべく対等な立場に立って、互いに目標を共有した上でスピーディーなコミュニケーションをとれるよう心掛けました。その結果、何とかプロジェクトを完遂できたのですが、もし、そうした関係性を築き上げられなかったら最後まで走り切ることはできなかったと思います。

沢渡氏:確か1年半で、5つのシステムを同時並行で刷新したんですよね。すごいスピード感ですね!

中野氏:ありがとうございます。ちなみにこの手の問題を論じる際、よく「日本企業も米国企業のようにエンジニアを自社で抱えて内製開発をすれば、もっとシステム開発の効率が上がる」という話が出ますよね。でも、日本では雇用制度の関係上、米国のようにプロジェクトのたびに人材を雇っては解雇するような雇用形態はとれません。日本のSIer産業は、元をたどると「雇用調整のためのプール」として機能してきたわけです。

従って、雇用を巡る法律が変わるか、雇用に対する日本人の考え方が変わるかしない限り、どうしてもSIerやベンダーにアウトソースせざるを得ない面があります。そのため、米国のような「内製体制とオフショア」という環境をいきなり目指すのではなく、現行のSI産業構造を改善していくのが現実的な落としどころのような気がしています。私は「ユーザー企業の内製能力を強化しつつ、パートナーとの関係を可能な限りフラットにするのがポイント」ではないかと思ってます。

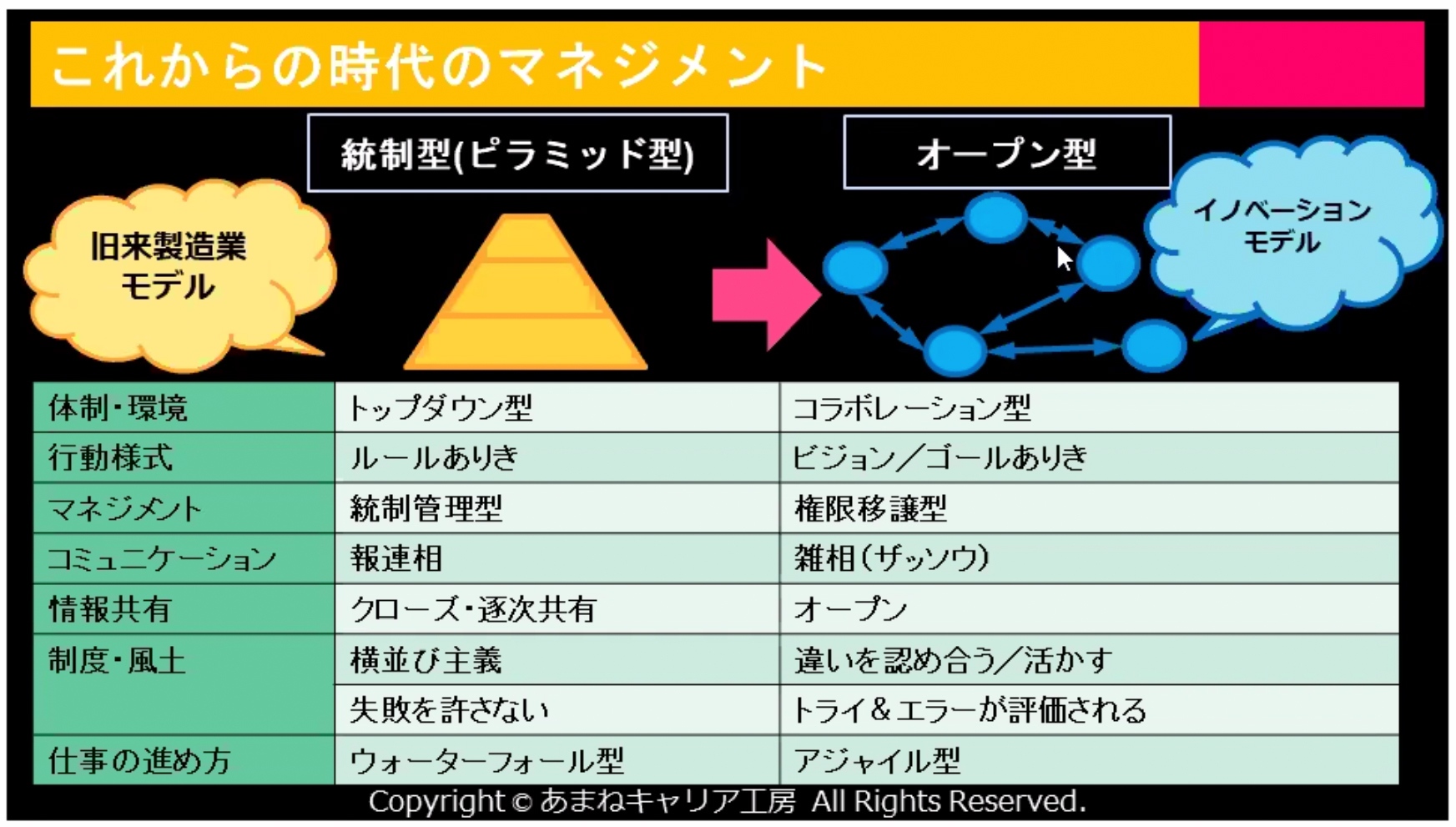

沢渡氏:この問題を論じる際、私はよく「統制型・ピラミッド型」と「オープン型」という2つの組織モデルを用います。統制型・ピラミッド型はこれまで日本企業が勝ちパターンにしてきたモデルで、組織のトップが答を持っていて、下はひたすらその実現に向けて動くというモデルです。仕事の進め方はトップダウンのウォーターフォール型で、あらかじめ決められたルールから決して逸脱しないよう、皆で横並びで進んでいく方法が推奨されます。

中野氏:製造業の典型ともいえる組織モデルですね。上が「この製品を作る!」と決めたら、現場はそのために生産ラインから何からすべてを最適化していく。製造・物流といった「モノを動かすプロセス」が強い業態では、「計画」がとても重要になります。情報も基本的にはトップダウンで降りてきて、「必要な人に必要な情報だけを分け与える」というやり方です。

沢渡氏:その通りです。一方、現在起こっているのは、こうした旧来の組織モデルがだんだん通用しなくなってきた——という現実です。

これだけ環境が激しく変化し、テクノロジーが急速に進歩し、人々の価値観も多様化した現代においては、組織のトップだけでは最適解が導き出せなくなってきています。もっと言えば、組織の中に答えがない。そこで必要とされてきたのが、人や組織が互いにフラットにつながって、知見や技能を持ち寄りながらアジャイルな仕事の進め方を通じて価値を創造していく「オープン型」の組織モデルです。

今回の東証の記者会見で垣間見えたのは、トップダウン型で発注先ベンダーを下の立場に見なす旧来の「取引型」のやり方から、ベンダーを対等なパートナーと見なす「コラボレーション型」への変化の兆しだと言えるのではないでしょうか。

中野氏:一方、東証の取引システムのような「巨大で複雑なシステム」を構築するには、やはりアジャイル型ではなくウォーターフォール型の開発手法が適しているのも事実です。おそらく東証では少なくとも、基幹システムはウォーターフォール型で開発していると思いますので、今回の障害もウォーターフォール型のやり方がきちんと機能したからこそ適切な対応が可能だったと見ることもできるかもしれません。

沢渡氏:そうですね。私もピラミッド型やウォーターフォール型が「完全に悪だ」と言っているわけではありません。やはり規模が大きかったり、後々のスケールのしやすさなどを考えた場合は、依然としてウォーターフォール型が適しているケースも多いと思います。

ただし「ウォーターフォール一辺倒」では、もはや通用しなくなってきているのも事実で、仕事の基本的な進め方はウォーターフォール型であっても、ベンダーとのコミュニケーションやコラボレーションの進め方はアジャイル型のやり方を取り入れる動きも進みつつあります。

中野氏:確かに、マクロレベルではウォーターフォールを採用しつつ、現場レベルではアジャイル的な手法を取り入れるやり方が最も効率的かもしれません。実際に外資系の企業では、経営トップが「皆でこの方向に進むんだ!」という全体方針を明確に打ち出しつつも、その実現方法については現場に一定の裁量権を持たせてアジャイルなやり方を採用しています。

一方で、何もかもアジャイルでやろうとして、うまくいかなくなっている企業もありますよね。例えば上場前後のスタートアップ企業でありがちなのが、企業規模が一定以上になっているにも関わらず、すべてをアジャイルでやろうとしてかえって混乱を招いているようなケースです。

沢渡氏:なぜか皆、ウォーターフォールを必要以上に悪者にしたがるんですよね。先日、『ここはウォーターフォール市、アジャイル町』(翔泳社刊)という本を出したのですが、共著者の新井剛さんはいみじくも「アジャイルとは文化である」とおっしゃっています。

まさにその通りだと思っていて、今の時代に求められているのは「手法としてのアジャイル開発」ではなく、カルチャーとしてのオープンなイノベーションやコラボレーションです。従って、このカルチャーを具現化するための手段は、別にウォーターフォールであっても一向に構わないわけです。

中野氏:同感です。強い会社というのは、カルチャーをとても大事にしますよね。特に米国のテック企業は、人材を採用する際に「スキルマッチ」とともに「カルチャーマッチ」をとても重視しています。その企業のカルチャーに共感できて、かつ自立したプロフェッショナルとして働ける人を高く評価して採用しています。

一方、日本のSI産業構造の下では、発注側と受注側の間で、「ある種の主従関係」が形作られてしまっていて、その状態が固定化すると「身分制度」のような形になっていく。

そうなると、受注側は次第に「ただ発注側の言う通りに動くだけ」になってしまいます。その結果、受注側は「納品と人月単価を最大化すること」で思考が停止してしまい、その会社独自のカルチャーがいつまでたっても形成されません。

その上、支払いが「アウトプット」に対してではなく、「人月計算」で行われたら、ますます「IT部門とSIerが協力して改善する」という動機が希薄になる。受注者側に改善や意志が求められていない構造です。このような風土の下では、自ずとアジャイルの文化もなかなか芽生えません。

発注側もまた、SIerへの丸投げが常態化すると「思考停止」に陥るので、注意が必要です。

企画から運用までを「責任と一緒に丸投げすること」が当たり前になると、IT部門の仕事が変わってしまいます。本来なら、自社のビジネス課題について調査し、解決方法を考えることが仕事のはずなのに、いつしかコンサルやSIerから納品されたプレゼン資料の内容を社内に説明したり、社内調整や予算管理をしたりといった「事務的な業務」が多くなります。

こうした状態が続くと、知識が偏るだけでなく、技術情報もアップデートされなくなり、その結果、社内の技術レベルが低下してしまう。そのうち、施策の良し悪しすら判断できなくなり、「筋が悪い企画」を「何かおかしい」と思いながら、全員で苦労して開発する——といったことになりかねません。

「筋が悪い企画を進めること」ほど、現場を疲弊させることはありませんから、発注する側もされる側も士気が下がり、プロジェクトがうまく回らなくなる。耐えかねた人は優秀な人材から辞めていき、組織が空洞化します。

そう考えると、やはり「受発注間の上下関係」が、日本のIT化を阻んでいるようにみえてきます。

沢渡氏:統制型・ピラミッド型モデルの最大の問題点は、ピラミッド構造の下位にいる人や組織の主体性がなかなか育まれないところにあります。そもそも「上から言われた通りにやることが高く評価される組織」において、主体性を持って動くことのインセンティブはありませんからね。ともすれば「上の指示や許可なしに余計なことをするな」と叱られたりする。

こうして、いままでさんざん下位の人たちの主体性を奪っておいて、ある日突然トップが「社員が主体性を持って動くことを期待する!」なんてぶち上げたところで、現場はしらけるばかりです。

中野氏:ただし、今は不幸にも主体性が奪われてしまっている人たちでも、トレーニングや学習次第でマインドを変えることは十分に可能だと思います。もちろん向き・不向きもありますし、どうしてもオープン型のやり方になじめない人もいますが、学習や環境の変化によって変われる人もたくさんいるはずですから、そうした人たちに対して早めにマインドチェンジを促すことも、マネジメントの重要な仕事だと思います。

沢渡氏:あとは、オープン型のマネジメントを率先して進められるリーダーを置くことも有効だと思います。幸か不幸か、これまで統制型の組織で育ってきた人たちは、上の言われた通りにやることには慣れています。上が「オープン型でやろう!」と牽引すれば、忠実にその道を進んでいく人たちも多いのではないかと思います。

そういうリーダーがもし組織の中にいなければ、たとえばフジテック CIOの友岡賢二さんのような強力なビジョンとリーダーシップを持つ人を外部から招へいするのも手だと思います。

沢渡氏:今回の東証の記者会見を見て、もう1つ強く感じたのが、「ブランドマネジメント」の重要性です。ブランドマネジメントとは一言で言うと、会社や組織、仕事の「ファン」を増やしていくための取り組み全般のことを指します。

今回の東証の対応では、背景に「自社とベンダー」という取引関係がある中、あえて「ベンダーのせいではない」「私たちとベンダーの“ワンチーム”の問題です」というメッセージを経営トップが明言したことで、ベンダーからの求心力が相当高まったと思います。

あるいは、あの会見の様子を見て、「東証は働き甲斐のある組織なのではないか」「金融や証券の仕事はやりがいがあるのではないか」「いざというとき、この人たちは私たちを守ってくれるのでないか」と感じた若手のエンジニアや学生もいたことでしょう。結果、将来の人材採用という面における求心力にプラスに作用したのではないでしょうか。

中野氏:ITのことが分かっている人たちの間では、今回の件で東証のブランド価値は確実に上がりましたよね。

沢渡氏:私もそう思います。これまでの統制型・ピラミッド型組織は「終身雇用が前提」でしたから、企業は社内に向けて自社の魅力をことさらアピールしなくても、社員は忠誠心をもって働いてくれました。またテレビ広告を通じてマス向けの宣伝をしていれば、広くお客さんを集めることもできました。

しかし、これだけ世の中の価値観が多様化し、マーケットが複雑化し、さらに終身雇用が崩れつつある時代においては、組織やサービスのファンを増やし、求心力を高めるための取り組みがとても重要になってきます。

特に経営トップは、その会社で働く意味や、その組織がどこで価値を出していくのかということについて、研ぎ澄まして情報を発信していくブランドマネジメントをより意識する必要が出てきていると思います。

そういう意味で今回の東証の会見は、東証の仕事の意味や、組織を超えてサービスを守っていくことの価値をきちんと世の中に対して発信することができたブランドマネジメントの1つの成功例と見ることもできます。

中野氏:Webサービス業界では、ブランドマネジメントは特に「人材採用」において重要視されています。近年では、特にメルカリが採用マーケティングに力を入れた結果、一時は多くのエンジニアがこぞってメルカリを目指すような状況になりました。クックパッドも昔から技術情報を積極的に発信していて、採用市場で高いプレゼンスを確保していましたね。

ここでもやはりWebサービス企業の経営者が、自社のミッションやビジョン、カルチャーを明確に打ち出した上で、社外のエンジニアに対して「こんな環境で働けますよ」「こんな人たちと一緒に働けますよ」というメッセージを積極的に発信したことでブランド価値を高めることに成功しました。

東証の会見にこうしたマーケティングの意図があったとは思いませんが、経営陣にオープン型マネジメントの意識があったからこそ、結果的にブランドを訴求する効果が生まれたのだと思います。

沢渡氏:ちなみに、クックパッドやメルカリのような企業のブランド力が向上すると、そういう企業が使っている「技術のブランド価値」も同時に上がりますよね。「クックパッドではAWSやRubyを使っている」と聞くと、意欲のあるエンジニアは「じゃあ自分もAWSやRubyを勉強してみようか」という気持ちになりますからね。そうやって技術のブランド力が上がっていくと、さらにそれを使っている企業のファンも増えていく——というサイクルが回るようになるわけです。

中野氏:技術スタックにおいて「関わる人が多いか否か」は、人事戦略上、非常に大きいと思います。その技術や領域に関わっている人、関わりたいと思っている人が多ければ多いほど、体制を構築しやすくなります。

実際のところ最近では、AWSやSalesforce.comなどのソリューションに特化し、高度な専門性を売りにする専業SIerが増えており、順調に業績を伸ばしています。注力領域を明確にした会社が、比較的、企業規模が小さいまま業績を伸ばしている。あえて少数精鋭にして、組織を肥大化させないようにしているようにも見えます。

その一方で、「何でもできます」と言って、薄く広く案件を取りに行く代理店のような動きをしたり、、発注側から言われた通りのことをやるだけだったりするようなSIerは、今後、厳しくなるでしょうね。

売り上げを重視するあまり、案件の数を「身の丈以上」に増やしてしまった組織では、社員が忙しさのあまり余裕がなくなって専門性を身に付けることが難しくなります。その結果、自らの価値を下げていってしまうという「負のスパイラル」から抜け出せなくなるわけです。

これからは、受注側には「スペシャリティを持つプロフェッショナルとしての振舞い」が要求されますし、発注側にはそうした「スペシャリティをきちんと評価できる選択眼」が求められると思います。

沢渡氏:日本のSI産業構造の問題を語る際に、必ずといっていいほど批判の的になるのが「SES(準委任契約)」です。SESは「多重下請け構造の元凶」などと批判されることが多いのですが、これまでの日本のIT業界の歩みを勘案すると、致し方ない部分もあります。

先ほども話題に挙がったように、日本では事業会社がITをすべて内製化するのは制度上難しいため、ITの仕事を手軽に丸投げできるSESは、特に大企業においては欠かせない存在になっています。今さらこれをやめてしまうと、日本のエンタープライズITはたちまち立ち行かなくなるでしょう。

しかし、それでもなお、SESに内在する問題は少なくないと思っています。その最たるものが、統制型・ピラミッド型構造の中で「発注元に言われたことは何でもやります」という受け身の姿勢です。受注側がこうした姿勢でずっと仕事を続けていくと、発注元の要求や技術に振り回された挙句、結局は自社の強みとなる技術やドメインを確立できず、いわば「妖怪顔なし」になってしまうんです。

中野氏:「何でもできるけど、何もできない」という状態ですね。

沢渡氏:そうですね。さらに言えば、発注側が受注側に対して、過度の秘匿性を求めるのも問題だと思います。組み込み系エンジニアの多くは、自分の仕事内容や扱っている技術はおろか、どこで働いているかすら「決して外部に漏らしてはならない」と発注側から口止めされているケースも珍しくありません。

そうなると、エンジニアは自らコミュニティで情報を発信して、個人として主体的に活躍する機会を奪われてしまいます。本来はこうした機会を通じてエンジニア自身が成長できるとともに、ファンが増えることで勤務先の会社や組織にとってもブランド力を向上できるメリットがあるはずなのですが。

中野氏:発注側にとっても、そうやって受注側を縛り付けることで、回り回って結局は自分たちの首も絞めることになるんですよね。受注側の人たちのモチベーションやパフォーマンスが低下すれば、当然のことながら発注側である自分たちが得られるアウトプットの質も低下しますから。質の低いサービスを高く買う結果になります。

こうした「いびつな上下関係」というのは、発注側も受注側も、ともに互いを苦しめるだけです。先ほどお話しした、前職のシステム刷新プロジェクトでも、メンバーの7〜8割はパートナー企業の方々だったので、「この人たちに、いかにして自社のメンバーと同じようにふるまってもらうか」に、かなり心を砕きました。受発注の立場は関係なく、外から参加してもらうメンバーと社内のメンバーが「一つのチームとして仕事ができるかどうか」は、プロジェクトの成否に大きく影響します。

沢渡氏:「受注側に発注側と同じようにふるまってもらう」という視点は、とても大事だと思います。先日、たまたま聞いた話なのですが、とある外資系メーカーの購買部長が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出に際して、サプライヤー各社に「弊社の見積書、請求書への押印は必須ではありません。省略可能です」「報告業務もなるべくオンラインの仕組みを活用して、無理な出社をされないようお願いします」というレターを出したそうです。

このメーカーはかなり大手なので、サプライヤー側はどうしても忖度しがちなのですが、この購買部長さんはそれを避けるために自ら率先して「弊社の都合に合わせるための出社は不要です」というメッセージを受注側に発信したわけです。これは社内でもかなりの抵抗があったそうですが、この部長さんが無理やり押し切ったと聞いています。

中野氏:日本では良くも悪くも発注側の立場が強いですから、まずは川上である発注側から変わっていかないと川下の受注側もなかなか変われないのでしょうね。意識するしないに関わらず、業界のルールや文化を決めてしまうのは発注側であり、発注側にはその業界に対する責任がある。なので、いつも「まず襟を正すのは川上から」だと思っています。

そういう意味だと、今回の東証の一件は、いわば「川上中の川上」である東証が、自らあのような姿勢を明確に打ち出したという点において、やはり画期的だったと言えるでしょう。

中野氏:一方、「大きな会社や組織ほど、なかなか変われない」というのも厳然たる事実です。

かつて東証のCIOとしてIT組織の大胆な構造改革を断行された鈴木義伯さんと対談させていただいたことがあるのですが、当時、あれだけ大胆な改革を進められたのは「2005年に起きた大規模障害による世間からの大バッシングがあったからこそ」だとおっしゃっていました。15年前の大規模システム障害が、今でいう「DX」の布石になったのだと思います。

沢渡氏:大企業が大胆な改革やマインドチェンジに踏み出せるタイミングは、極めて強力なビジョンとリーダーシップを持つリーダーが表れたときか、もしくは会社がつぶれそうになるぐらいの大ピンチに直面したときです。これからは経営の危機に瀕して一念発起してデジタルトランスフォーメーションに大胆に乗り出す企業と、危機感を感じないままゆっくり沈んでいく企業とに二極化していくような気がしています。

中野氏:危機感を感じている企業は、まだ浮上する可能性がありますよね。一方で、危機感がない会社や組織にリスクを理解してもらうのは、本当に大変です。そうした企業のトップは、「これまで事業を続けられてきたのだから、これからも問題ないだろう。少なくとも自分が経営にいる間は何とかやりすごせる」という程度の認識しか持ち得ていないことがほとんではないでしょうか。問題が顕在化して、どうしようもない状態になってからあわてて対応するはめになる。

実際には、そうした企業の多くは、これまで「現場の頑張りによって危機を乗り越えてきた」がために、問題が経営レベルまで上がって来なかったんですよね。こうなると、日本企業がこれまで強みにしてきた「現場力の強さ」も考えものです。現場の善意による努力で「だましだまし解決してきた問題」は、経営で議論される段階では既に手遅れになっていることも少なくない。

沢渡氏:そうなんですよね。日本型の組織はこれまで、業務の改革や改善といった取り組みを現場の「奇特な人のボランティア精神」に依存してきた面があります。これまでは企業が社員の終身雇用を保証していたため、社員も特に自分の評価につながらなくとも、自ら進んで改善や改革にボランティアで取り組んできました。その組織で上位者に気に入られて、出世できれば良かったのです。しかし、終身雇用制度が徐々に崩れはじめている今日の日本において、こうしたやり方は早晩、通用しなくなってくるのではないでしょうか。

中野氏:そう思います。経営層が経営の都合を優先するならば、現場は現場の都合を優先するようになりますよね。

リスクを取って改革に取り組んでも評価されないなら、その成果を評価してくれて、今以上に待遇がよくなる会社に移った方がいい——と考えるのが道理です。そしてこうした動きは、若手やエース人材から実行に移すでしょう。

沢渡氏:これからは社員のボランティア精神を期待するのではなく、改革・改善をきちんと業務として認めて、それを推進できる人のスキルとジョブを定義して人材の育成や採用戦略を立てていくべきでしょう。

これからの企業と人材の関係は、互いに縛られすぎずにある程度の自由を確保しておくことが重要になってくると思います。SI業界における発注側と受注側の関係も同様で、相互に過度に依存しすぎることなく、互いが主体性を持った上で「相互リスペクト」の関係を確立できれば、日本のSI産業もいい方向に向かうのではないでしょうか。

中野氏:人間関係も会社同士の関係も、お互いに同じ目線で話をするためにはやっぱり相互依存が強すぎてはいけませんからね。依存度が高くなると、どうしても「主従関係」や「身分制度」が発生してしまう。

こうした現在の主従関係を、いかにして「相互リスペクトの関係」に高めていくか、そして、それをどうやって構造的に実現していくか。所属する会社や部門、立場を越えて、いかに課題解決に向き合うチームを作れるか——。これらがきっと、今後、私たちに課せられた大きな課題なのでしょう。

作家/業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士

あまねキャリア工房 代表/なないろのはな取締役 沢渡あまね氏(写真)

日産自動車、NTTデータ、大手製薬会社などを経て、2014年秋より現業。経験部門は、広報・情報システム(ITサービスマネジメント)・ITアウトソーシングマネジメントなど。企業の業務プロセスやインターナルコミュニケーション改善の講演・コンサルティング・執筆活動などを行っている。300以上の企業・自治体などでワークスタイル変革、組織変革、マネジメント変革に取り組む。著書は「ここはウォーターフォール市、アジャイル町 ストーリーで学ぶアジャイルな組織のつくり方」(翔泳社刊)「IT人材が輝く職場 ダメになる職場 問題構造を解き明かす」(日経BP刊)「仕事ごっこ~その“あたりまえ”,いまどき必要ですか?」(技術評論社刊)など多数。

[聞き手]AnityA 代表取締役 中野仁氏

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2019年10月からラクスルに移籍。また、2018年にはITコンサル会社AnityAを立ち上げ、代表取締役としてシステム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

特集記事一覧

取材:中野仁 TEXT:吉村哲樹 PHOTO:Aurora Photography 企画・編集:後藤祥子(AnityA)・野島光太郎

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!