INDEX

“実用書を読んだところで、理論で人は動いてくれないから無意味だ。”

そんな風に感じることはありませんか?

人事・HRソリューションの領域で優れた取り組みを表彰する「HRアワード 2020」書籍部門において最優秀賞を受賞した『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング)はそういった”諦め・徒労感を抱いている方にこそ効く”書籍です。

本記事では同書の総論が綴られた前半のポイントをまとめてご紹介し、そのコミュニケーションの教科書としての価値に言及します。

『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 』(以下、『他者と働く』)がNewsPicksパブリッシングの創刊を飾る一冊として出版されたのは2019年10月のこと。著者は埼玉大経済経営系大学院准教授・経営学者の宇田川元一(うだがわ・もとかず)氏です。

同書のテーマは、他者とのわかりあえなさが要因で発生する「適応課題」とその解決方法 ── 対話。適応課題とは、知識や技術をそのまま用いても解決できない課題のこと。人がいつも合理的に選択できるわけではないのはご存じのとおりです。既存のやり方に固執してしまったり、上司に意見を述べることを恐れてしまったり、あるいは単に面倒に感じてしまったり……。知識や理論が無意味に感じられてしまうのはこの「適応課題」を乗り越える方法が分からないからではないでしょうか?

そして、適応課題を解く方法として『他者と働く』で取り上げられているのが「対話」です。

──単に話すこと? そんなことで解決できるならとっくにやってるよ!そんな思いが浮かんだ方も、まずは以下の一文をご一読ください。

“対話とは、一言で言うと「新しい関係性を構築すること」です。”

引用元:宇田川元一「他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング) Kindle版」NewsPicksパブリッシング、2019、ロケーション2063の52

適応課題はあなたと他者の間に適切な関係性が築けていないからこそ存在します。「上司はガンコな人だから……」「営業部は開発部のことなどお構いなしだ」などと諦めてしまってはいませんか?

宇田川氏は臨床心理の領域で生まれたナラティブ・アプローチという手法を下敷きに、適応課題を解決するメソッドを編み出しました。そしてそれを「溝に橋を架ける」というイメージで解説しています。

『他者と働く』第2章「ナラティヴの溝を渡るための4つのプロセス」では「溝に橋を架ける」具体的な方法が以下の4ステップでレクチャーされています。

【1】準備「溝に気づく」

【2】観察「溝の向こうを眺める」

【3】解釈「溝を渡り橋を設計する」

【4】介入「溝に橋を架ける」

ここでいう「溝」とはすなわち「適応課題」のこと。適応課題が発生している状況とはすなわち、相手と自分のナラティブ(≒自分の中で常識となっている前提)の間に溝がある状況だと宇田川氏は説明しています。

そのため、まずは相手と自分の間に溝があることに気づかなければなりません。それが「準備」の段階にあたります。日本は「あうんの呼吸」という言葉に代表されるように、“みんなの常識”を前提としやすい“ハイコンテクスト”な文化圏で、他国以上にナラティブの溝に気づきにくいと考えられます。

だからこそ、宇田川氏もハーバード・ケネディスクールでリーダー論を教えるロナルド・A・ハイフェッツが説く「観察ー解釈ー介入」を基本プロセスとする「アダプティブ・リーダーシップ」に「準備」の段階をつけくわえたのでしょう。

溝に気づいたら、次は「観察」の段階です。これはすなわち、“相手の立場になって考える”ということ。上下関係や職種、業界、どんな指向があるかなど、相手の背景をもとにナラティブを想像し思いを巡らせます。そうすれば、きっと単に「不真面目」「頭ごなし」などと感じていた人の別の側面が見えてくるはずです。

相手のナラティブに立つことでやっと、「どんな溝があったのか」の全貌が見えてきます。さあ、溝を渡るための橋を設計しましょう。これは相手に迎合することでも、考えを押し付けることでも、馴れ合いの関係に安住することでもありません。企業が他国へ進出する際、現地の文化・常識に合わせてローカライズするように、相手のナラティブに合わせてコミュニケーションの形を調整することなのです。

最後の「介入」はいよいよ、コミュニケーションを実践する段階です。介入が必ずしもうまくいくわけではありません。相手のナラティブを理解したつもりがポイントがずれていたり、思った以上に問題が複雑だったりすることもあります。壁にぶつかったら「観察」からやり直し、何度も橋をかけなおしましょう。

以上が、「溝に橋を架ける」ための4ステップです。

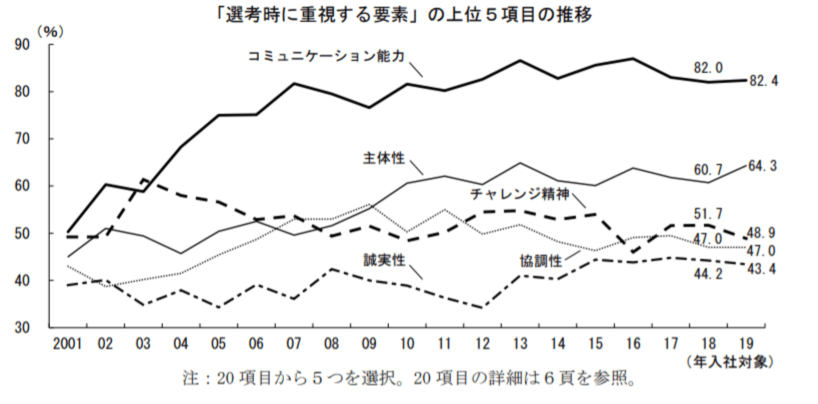

『他者と働く』で取り扱っているのはとどのつまり、人と人とのコミュニケーションの問題でしょう。「コミュ力」という言葉が一般化し、久しくなりました。経団連が2018年に行った新卒採用に関するアンケート調査では、10年以上80%近くの企業から「選考にあたって特に重視した点」としてコミュニケーション能力が挙げられており、圧倒的な1位となり続けています。

引用元:2018 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果┃経団連

それにもかかわらず、我々のほとんどはコミュニケーション能力を高める方法について体系的に学んだ経験がありません。そのため、仕事の専門知識や社会人としてのスキルは高まっても、「適応課題」には変わらず悩まされ続けてしまうという状況が生じているのではないでしょうか。

『他者と働く』は、そのようなコミュニケーション能力の基本的な高め方を体系的に教えてくれる教科書として秀逸だと感じました。例えば同書第3章「実践Ⅰ.総論賛成・各論反対の溝に挑む」では、赤字体質の新規事業開発部門の存在意義を疑い非協力的になっている既存事業部を、「先兵としてパイロット的に先に失敗をしたという情報を積極的に提供するインテリジェンス(情報機関)(※)」としての役割を提示することで、新規事業開発部の部長が巻き込んだ事例が紹介されています。

相手の立場になって新たな意味を見出し、Win-Winの関係を構築する。これこそ、真の「コミュニケーション能力」ではないでしょうか?

※引用元:宇田川元一「他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング) Kindle版」NewsPicksパブリッシング、2019、ロケーション2063の807

『他者と働く』の最後にはさらに学びたい人のための文献リストが付記されています。

そこで紹介されているのはユダヤ思想家マルティン・ブーバーの思想書『我と汝・対話』(岩波文庫)や医療におけるナラティブ・アプローチについてまとめた斎藤清二『関係性の医療学』(遠見書房)などさまざま。

研究者として、哲学や医療など横断的な領域を「対話」という縦の線でつなぎ、それをビジネスの領域に応用することで新鮮な視点を獲得しているのが、同書の大きな価値でしょう。

またそれは、ビジネス以外の領域──家族や友人などあらゆる「他者」との対話──にも応用可能です。

他者が「わかってくれない」と感じるどんな場面でも、同書は味方となってくれるでしょう。

(宮田文机)

・宇田川元一「他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング) Kindle版」NewsPicksパブリッシング、2019

・稲泉連「宇田川元一『他者と働く「わかりあえなさ」から始める組織論』 相手側から眺め、橋を架ける」┃好書好日

・丸山裕貴「正解を探すな。まずは苦労を語れ。経営学者・宇田川元一が説く、組織を変える「語り」の力」┃BNL

・2018 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果┃経団連

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!