開会の挨拶をする一般社団法人アジア経営者連合会 事務局長 兼 専務理事代行の古川エドワード英太郎氏

(株式会社アンテナ代表取締役CEO)

講演の冒頭、ウイングアーク1st代表取締役社長の田中潤は、「DXはITツール導入と同義ではなく、デジタル技術を活用して業務プロセスを革新的に向上すること」と述べ、効率化はソフトウエアの導入だけで解決するばかりではなく、革新的な業務プロセスの改善には、データを活用するための環境が必要になることを強調する。

ウイングアーク1st株式会社 代表取締社長 田中潤

田中は、CDO会議の執行部にも名を連ねる

ITツールの導入による業務効率化は、多くの会社が取り組んでいる。しかし、例えば「申請・承認」では、実際にはメールからの情報をもとに承認依頼を人がワークフローシステムに入力し、上長が承認した後には、会計システムなど他のシステムに人が再入力するなど、アナログなプロセスが残っている。このフローで人間の意思決定が必要なのは承認作業だけであり、その他の部分は関連する複数のシステムを連携することで、省力化可能だ。

さらに田中は「身近な業務の効率化の延長上にDXがある」とし、全社的DXを見据えながら、現場の業務をデジタル化し、さらにデジタルでフローつないでいくことがDX推進の決め手になることを示唆する。

「DXの効果として期待すべきは、生産性の向上と顧客提供価値の向上の2つです。業務効率化により顧客へのサービスをスピードアップし、また高度化してさらに満足度につながるサービス拡充や新サービス創出を適切に実行することで、顧客提供価値を向上することができるでしょう」(田中)

では、どうすればDXのステップを登っていけるのだろうか。同社のキーパーソン3人が以下の3領域における成功事例を共有した。

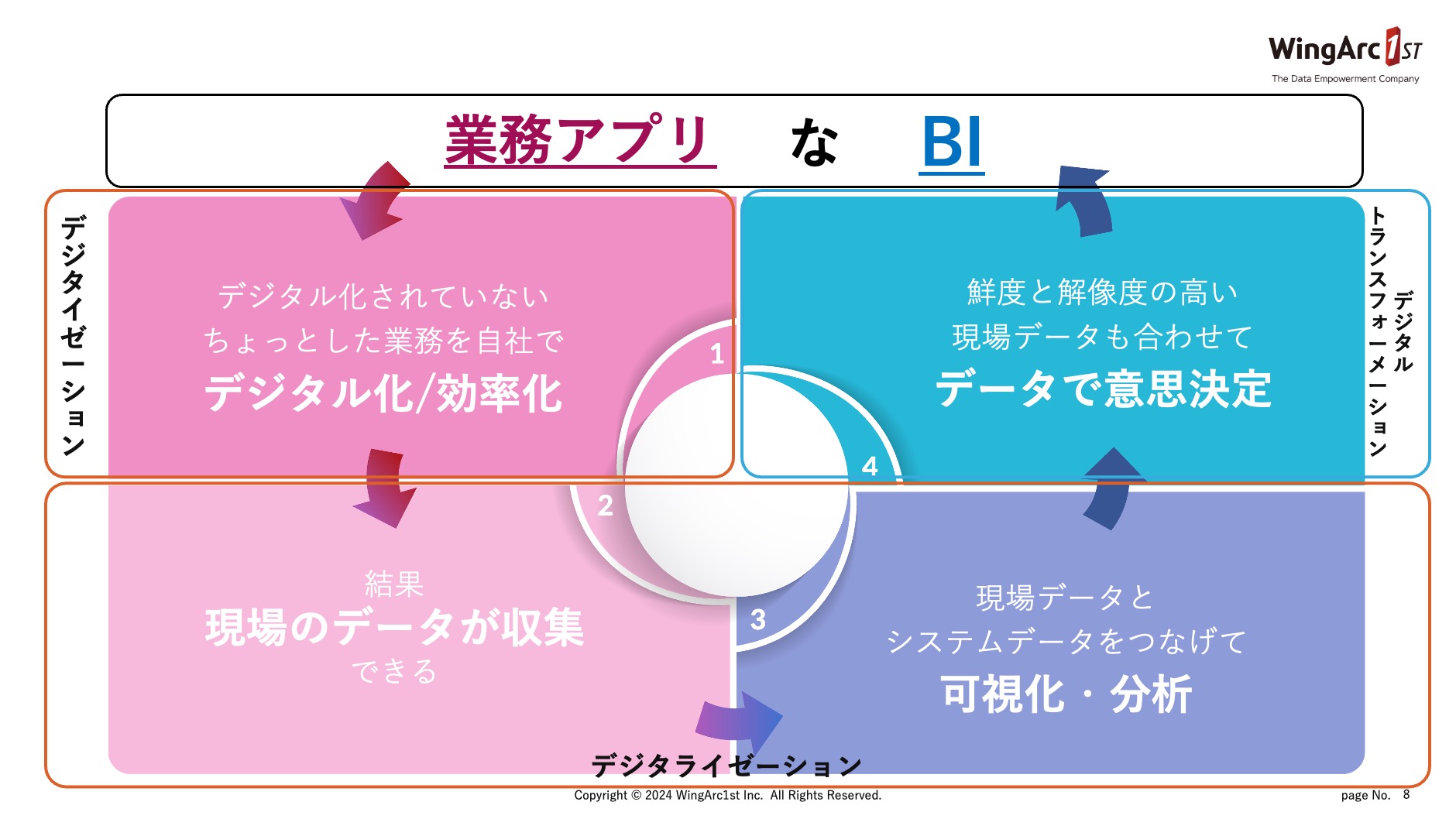

BIツールはデータ活用の中核として導入される例が多いが、導入企業の中には利用が進まないことに悩んでいるケースがある。これに対してウイングアーク1stのData Empowerment事業部長の大澤重雄は「データ活用には積極的だが、その前提となる情報のデジタル化(デジタイゼーション)ができていないケースが多い」と指摘する。

ウイングアーク1st 株式会社Data Empowerment事業部長 大澤重雄

では、どのような解決法があるのか。大澤は「BIツールを業務アプリのように使うこと」を提案する。その一例は次の通りだ。

DX推進の手段として、BIツールを業務アプリのように使うことを提案

日本トランスオーシャン航空株式会社は、部門別採算制度を実現するためにBIツールを導入した。しかし、実績の可視化にとどまり、データ活用が進まないという課題があった。その要因になっていたのは、現場のデータをExcelに入力し、そのデータを部門ごとに集計、さらにBIツールに入力するなど、アナログ作業が多い運用法だった。

そこで、現場データを「Excel入力」から「BIツールに直接入力」する運用法に切り替えた。これにより、集計作業はBIツール上で行われ、リアルタイムに全体の売り上げや各部門の収支の状況が把握できるようになった。

ある小売業者では、欠品を防止するためにデータ分析ツールを導入しているが、売り上げデータから精度の高い需要予測を立てることを求めていた。そこで販売データ、受発注データ、計画関連データ、商品管理データなど、別システムで管理するデータをクラウド上のデータ基盤に集約し、全体から需要予測に必要なデータを抽出(SCMデータ)、需要予測アルゴリズムを搭載した分析システムで予測を行う仕組みを構築した。これにより、80%超の精度での需要予測に成功している。

このケースのポイントは、収集するデータの精度にある。「データの収集は実際には泥臭い作業が必要になります。信頼性の高いデータ収集が実現すれば、予測精度も高くなる。データへの信頼感が担保できれば、システムへの信頼も強化されます。データ収集に重点を置いたシステム開発により、ユーザーは目標に向かった分析に時間を割り当てることができます」(大澤)

さらに大澤は「データ活用という業務は存在しません。近場のデータをいかに活用するかが重要。現場からの情報こそ解像度が高く、精度の高いデータになります」と続けた。

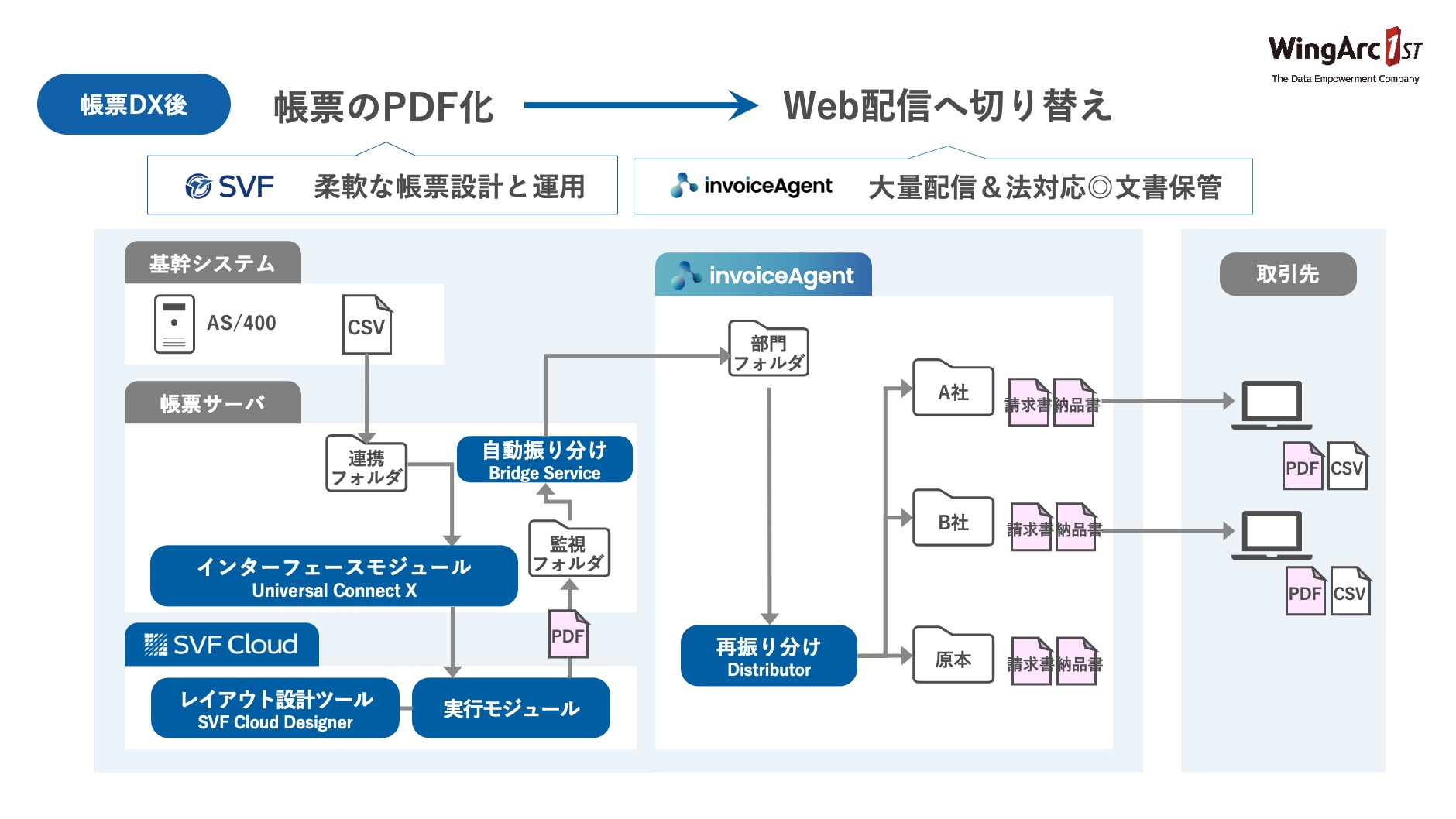

帳票のPDF化をはじめとする電子化は、ペーパーレス化やコロナ禍での強制的なデジタルシフト、改正電帳法・インボイス制度対応のために進展しているが、必ずしもそれが業務の効率化につながっているわけではない。ウイングアーク1st のBusiness Document 事業部 事業部長の崎本高広は、次のような事例を紹介した。

ウイングアーク1st 株式会社Business Document 事業部 事業部長 崎本高広

鉄鋼卸売業を展開する藤田金属株式会社は、外部の取引先に請求書・納品書を郵送する業務の煩雑さに課題を感じていた。同社の取引先は2千数百社を数え、請求書は月間2000通、納品書は月間約2万通作成している。

この煩雑さを解消するために、藤田金屬の主導によって取引先に協力を働きかけられる

請求書・納品書のWeb配信、および帳票の電子化から着手した。Web配信の仕組みは、下図の通りだ。

請求書/納品書のWeb配信システムのイメージ。帳票ツールSVFによる帳票電子化(PDF化)と、大量配信や法対応、電子保管に強いinvoiceAgentを組み合わせて構築。請求書、納品書の内容は基幹システムからCSVデータとして抽出され、それを適切なフォーマットの帳票として自動作成、取引先などに応じて自動的に振り分けられ取引先に送信される(出典元)

このワークフローにはほとんど人間が関与しない。煩雑な手作業から解放され、人間は生産的な仕事に労力を振り向けられることになった。2023年4月から構築開始、同年10月から本番稼働したこの仕組みは、金額にして年間約1700万円に上るコスト削減を達成した。その大部分は、年間約2,000時間に当たる人件費削減に寄与している。

なお、このケースの大事なポイントは、初期に外部取引先の協力を得る努力を惜しまなかったことだという。具体的には、相手側のシステムログイン、ダウンロードの手間などデメリットを上回る利便性を、CSVデータのダウンロード機能により提供したことだ。これにより、相手先でも電帳法対応に伴うシステム連携などが進めやすくなり、多くの取引先の協力を得られる一因となった。

「帳票ツールを利用して帳票自体をデジタル化し、その保管、配信、受領、社内システムへの連携までを提供することで、 個々の企業特性に合わせながら、帳票業務の全体最適を実現するデジタル帳票基盤を構築でき、業務の効率化と企業間取引の合理化が図れます」(崎本)

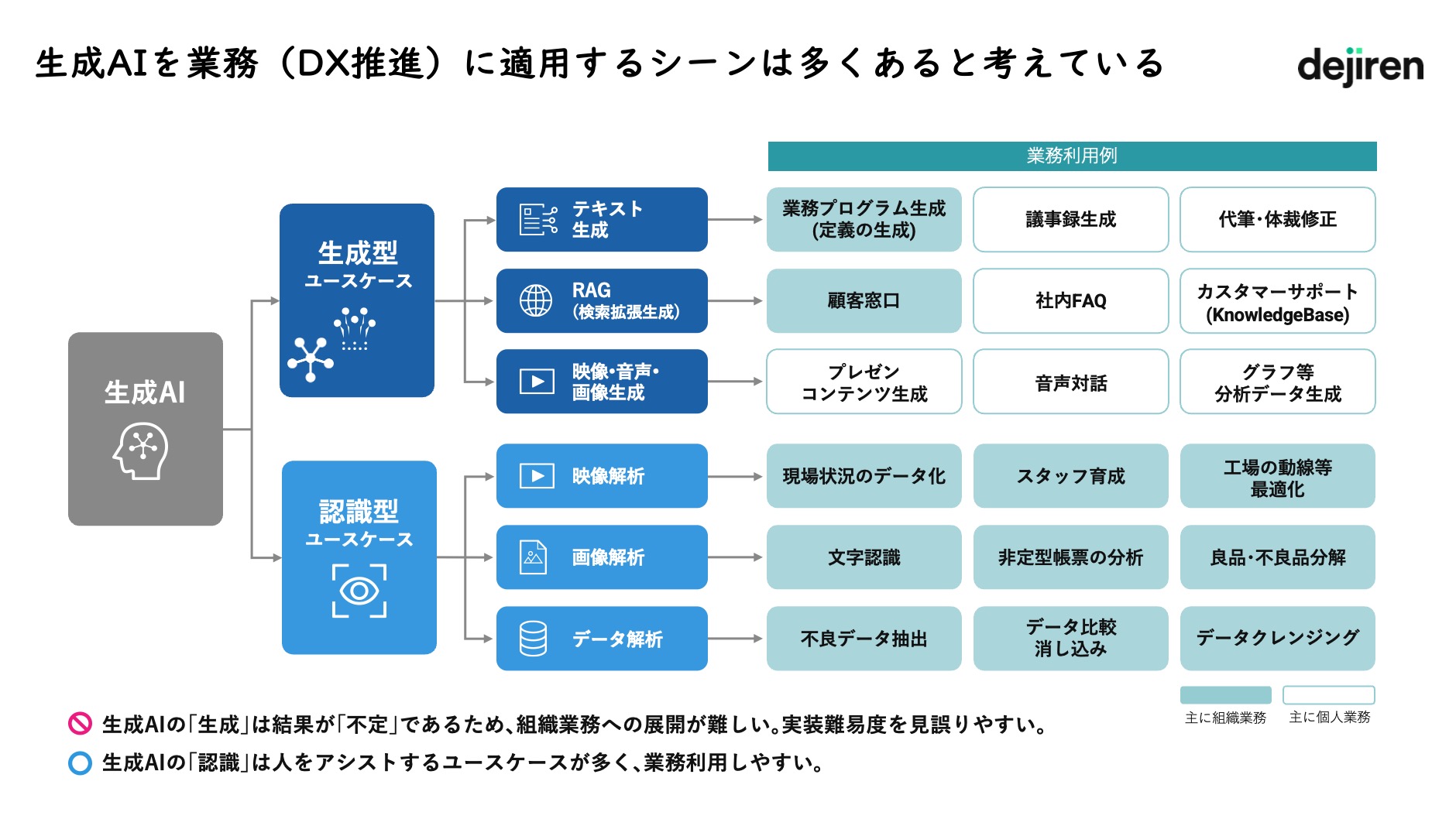

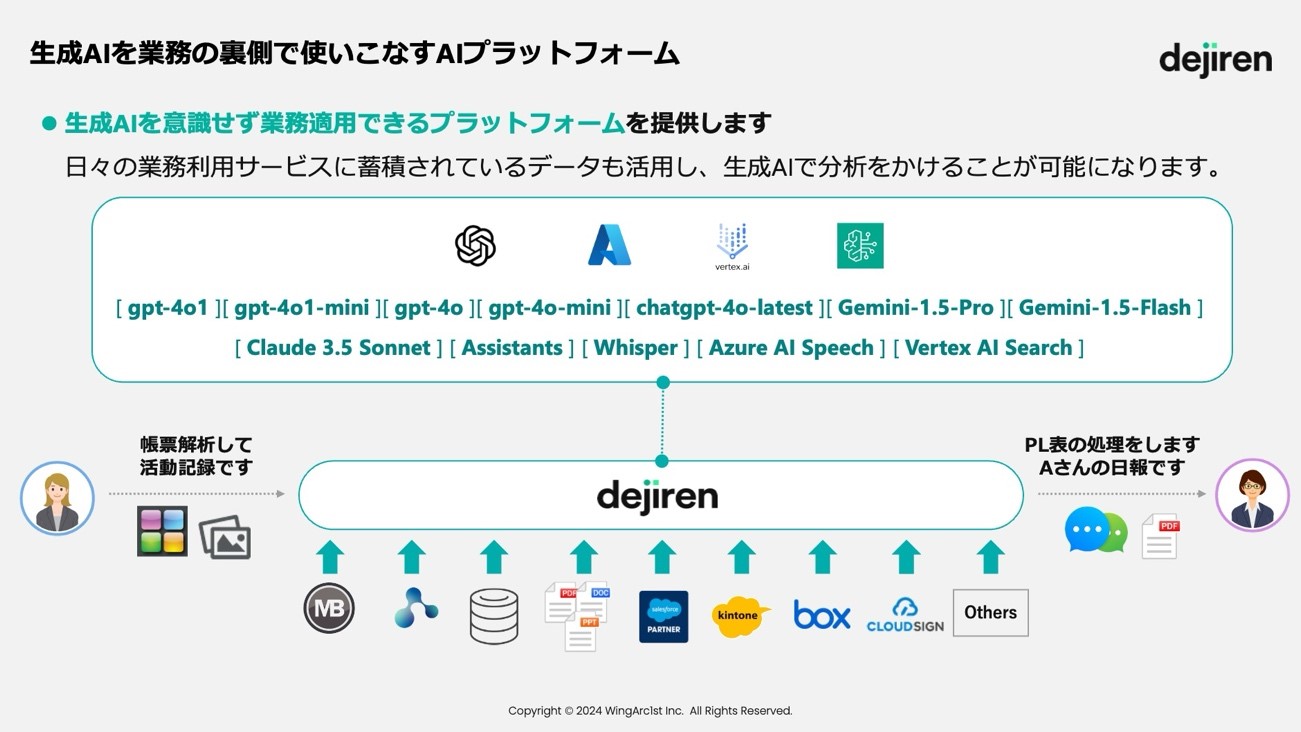

生成AIの出力にはハルシネーションをはじめとする信頼性の課題があるため、業務利用に慎重になる企業も多い。しかし、AIのタイプを見分け、適切に利用すれば安全に生産性を格段に向上させられる。ウイングアーク1stの dejiren事業開発部長の大畠幸男は「企業の課題は、大きくまとめれば『人材不足』『効率化』『収益改善』の3つ。これをソフトウエアで解決を図るケースにおいて、生成AIは大きな役割を果たせます。生成AIには『生成型』と『認識型』があり、生成型はAIの処理結果が不安定でビジネスへの適用には難しい部分があります。しかし認識型は、人間をアシストする環境をつくるのに好適で、ビジネスに役立つ可能性が高い」と説く。

ウイングアーク1st 株式会社dejiren事業開発部長 大畠幸男

生成AIのユースケース2種の業務利用

ウイングアーク1stでは、各種ITツールをさまざまな生成AIサービスと連携・利用できるようにする「dejiren AI Stack」を提供している。その活用の一例は、以下の通りだ。

dejiren AI Stackで実現する業務の生成AI活用

海外拠点との会議の多い製造業では、各国拠点で言語の翻訳・要約・レポート作成に多大な労力を要している。認識型の生成AIを活用することで、会議の音声記録から各国語に翻訳・要約し、各国の担当者が利用しやすいレポートを自動作成。これにより各国向けのレポート作成の労力が大幅に削減できる。

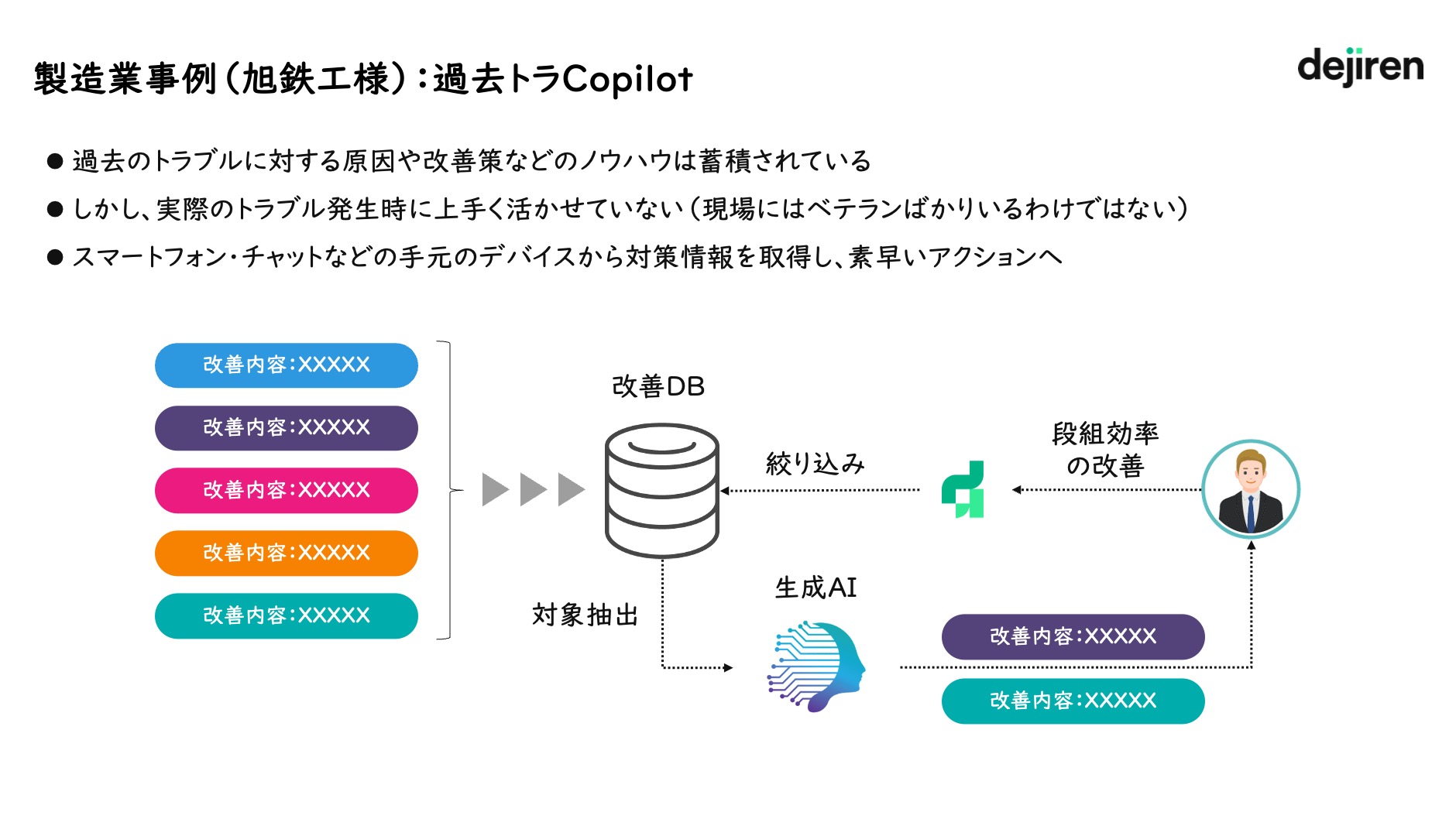

製造業において、製品不良はセンシティブな問題だ。トラブル事例や改善策についての情報は保管されていても、必要に応じて即座に参照することができず、埋もれてしまっているケースも多い。自動車部品メーカーの旭鉄工株式会社では、トラブルと改善内容を「改善データベース」に保管しておき、現場から担当者がスマートフォンで参照できる仕組みを開発した。

対応策を求めると、改善データベースから適切な情報を抽出して対策情報を即座に入手できる

その他にも、製造業での経営情報の推移分析結果を生成AIで伝達する仕組みや、スマートフォンで部品などを撮影することで依頼書作成から申請・承認、注文までのフローを大幅に省力化する仕組みなどが紹介された。

最後に大畠は、「私たちは、dejirenと生成AIを活用するユースケースを、社内コンテストなども用いながら探っています。自らの手で小さなDXに取り組むことで、社内におけるデータ活用をさらに促進しているところです」と、適用可能なところから積極的に試していくことの重要さを語った。

講演の後には、講演者を交えたグループディスカッションや参加者同士の交流が図られた。

グループディスカッションの様子

交流会の様子

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:野口岳彦 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。