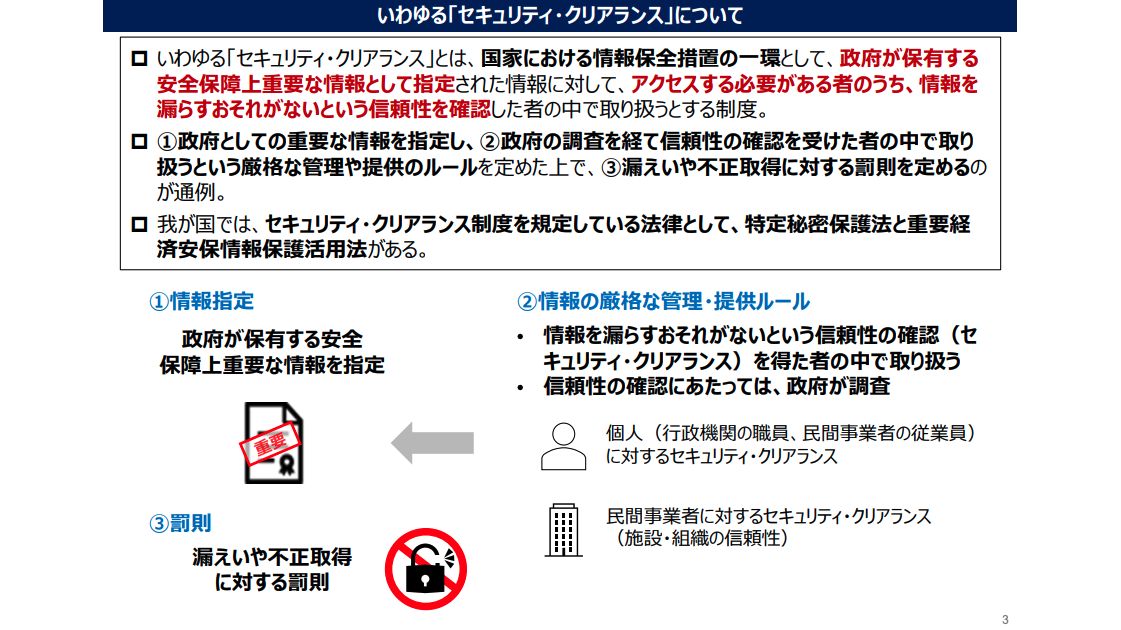

2024年5月、かねてから懸案だった「重要経済安保情報保護法」(セキュリティ・クリアランス制度)が成立した。セキュリティ・クリアランスとは、「国の安全保障に関わる重要情報を保全すべき対象に指定し、その情報に接する必要がある公務員や民間企業の従業員らの身辺を調査したうえで、情報にアクセスする権限を与える制度」のことを言う。

出典:経済産業省|「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」 について

セキュリティ・クリアランス制度は、2025年度前半から本格稼働するとされており、細則は今後、政令によって定められていくことになる。そのため、本稿では現状において明らかなこと、予測し得ることについて解説していくので、ご了承願いたい。

これまで我が国では、「特定秘密保護法」によってセキュリティ・クリアランス制度が定められていた。「特定秘密保護法」(2013年正立、正式名称: 特定秘密の保護に関する法律)は、日本の安全保障に関連する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものを「特定秘密」として指定し、それを取り扱う人を調査・管理し、漏えいした場合の罰則などを定めた法律だ。この法律は、「外交」、「防衛」、「スパイ防止」、「テロ活動防止」の4つの分野において、国の安全保障に支障をきたす恐れのある情報を保護することを目的としている。

だが、問題なのは、この法律では、分野が限定されており、経済安全保障上の重要な情報を保護することができないことだ。そのため、2024年の国会において「重要経済安保情報保護法」が成立し、新制度が導入された。この動きは、安全保障の必要性が高まっている国際情勢と、企業からのニーズを背景としている。

例えば日本企業は、海外政府や企業との共同研究や製品開発の際、セキュリティ・クリアランスがないことを理由に研究・開発を拒否されたりすることがあった。特に防衛産業では、世界的な趨勢として、ますます高額となる兵器の研究・開発において、友好国や同志国による共同研究・開発が常識となっており、セキュリティ・クリアランスは必須となっていた。

アメリカなどの先進国でもセキュリティ・クリアランス制度が導入されており、機密情報を扱う職員の適合性を審査し、情報漏洩や悪用を防ぐための資格となっている。

また、世界各国の共通認識として、外国政府等の工作員等が実際に存在し、機密情報にアクセス可能な個人への接触を試みて不正に機密情報を取得しようと活動している問題がある。こうした場合、工作員の疑いのある人物を機密情報を取り扱うことができないようにして、機密情報の漏えいリスクをできるだけ低減させなければならない。特に安全保障上の機密情報の漏洩が国家的危機に直結することから、人的側面からの機密保全制度として、セキュリティ・クリアランス制度を設けている。

セキュリティ・クリアランスの適正判断は、個人の履歴や経済状況等を基にして行われる。そのため、憲法上保障されたプライバシー権等に対する人権侵害を引き起こす可能性が常にある。本人の同意を得ることや当該情報の目的外使用の制限などを法令によって定めることが必要である。セキュリティ・クリアランス制度を法令により具体的な身上調査の範囲や判断基準を定め、苦情申立て等の制度を設けることで、行政機関の長による裁量を制限的に処することが可能となる。

こうした人的クリアランスだけではなく、機密情報が盗まれないように危険な施設へのアクセスを制限するため、施設クリアランスが設けられている。これには、民間企業に対するセキュリティ・クリアランスやサイバーセキュリティに関するセキュリティ・クリアランスが含まれる。

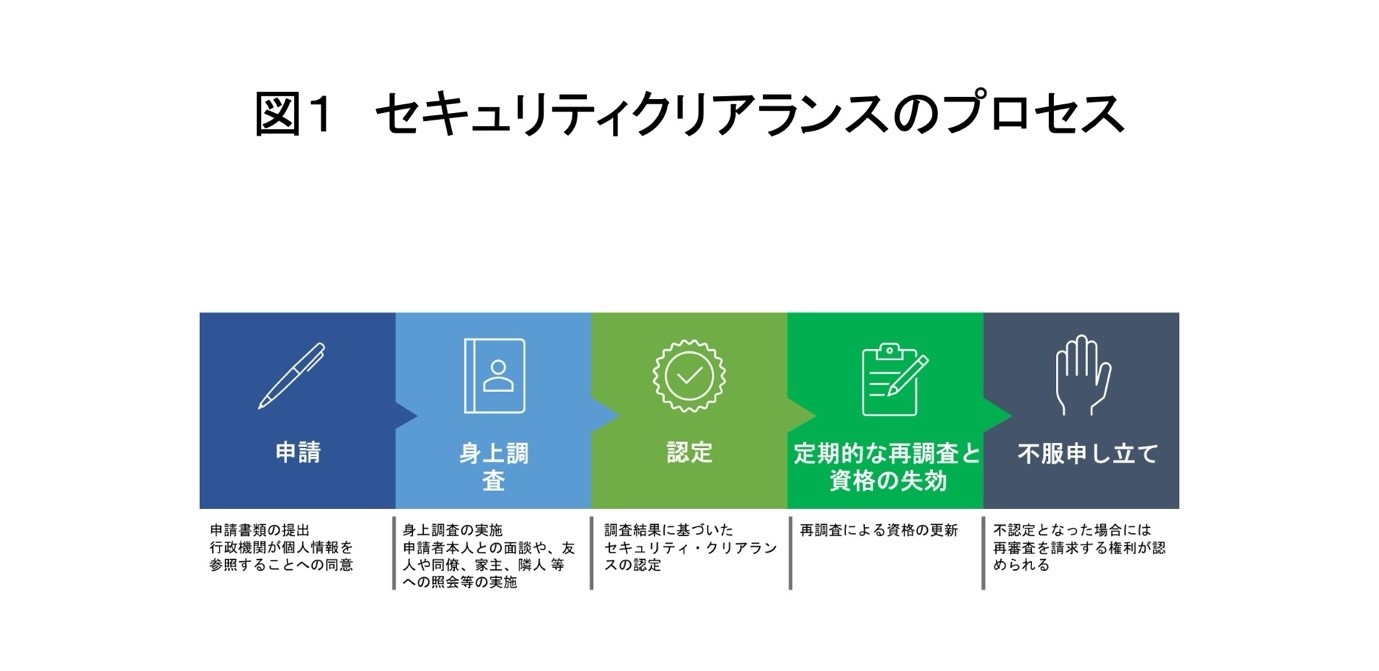

セキュリティ・クリアランスが何を指し、どのようなプロセスを経て取得されるかについて解説する。

セキュリティ・クリアランスは、特定の機密情報や施設へのアクセス権を与えるために、個人が所定の審査や検証を受け、信頼性が確認された状態を指す。これにより、組織や国家は機密性の高い情報や施設を適切に管理し、その情報や施設にアクセスする者が信頼性があるかどうかを確保することが可能となる。

参照元:米国における連邦政府職員がセキュリティ・クリアランスを取得する場合の実施手順(TrendMicro社運営経営層向けセキュリティ情報サイト「Security GO」より)

セキュリティ・クリアランスは通常、以下の要素に基づいて判断される。

(1)身元確認:

応募者の身元や基本的な個人情報が正確であることを確認する。これにはパスポートや運転免許証などの身分証明書の提出が含まれることがある。

(2)バックグラウンドチェック:

応募者の過去の行動や経歴、犯罪歴などを詳細に調査する。信頼性や忠誠心に関する情報がバックグラウンドチェックを通じて確認される。

(3)面接:

応募者は面接を受け、その際にはセキュリティ・クリアランスを必要とする業務に関する質問や詳細な審査が行われる。応募者のモチベーションや理解度が確認されることもある。

(4)国家機関や組織の基準に従った審査:

セキュリティ・クリアランスの基準は国によって異なる。各国の政府機関や組織は、セキュリティ・クリアランスのプロセスや要件を定め、それに基づいて審査を行う。

(5)セキュリティ・クリアランスの種類:

セキュリティ・クリアランスには様々なレベルがある。一般的には「機密(Confidential)」「秘密(Secret)」「トップシークレット(Top Secret)」などがあり、それぞれに対応する厳格さが異なる。

セキュリティ・クリアランスを取得することで、個人は機密情報や特定の業務にアクセスする権限を得ることができ、その際には機密情報の取り扱いに関する責任も発生する。

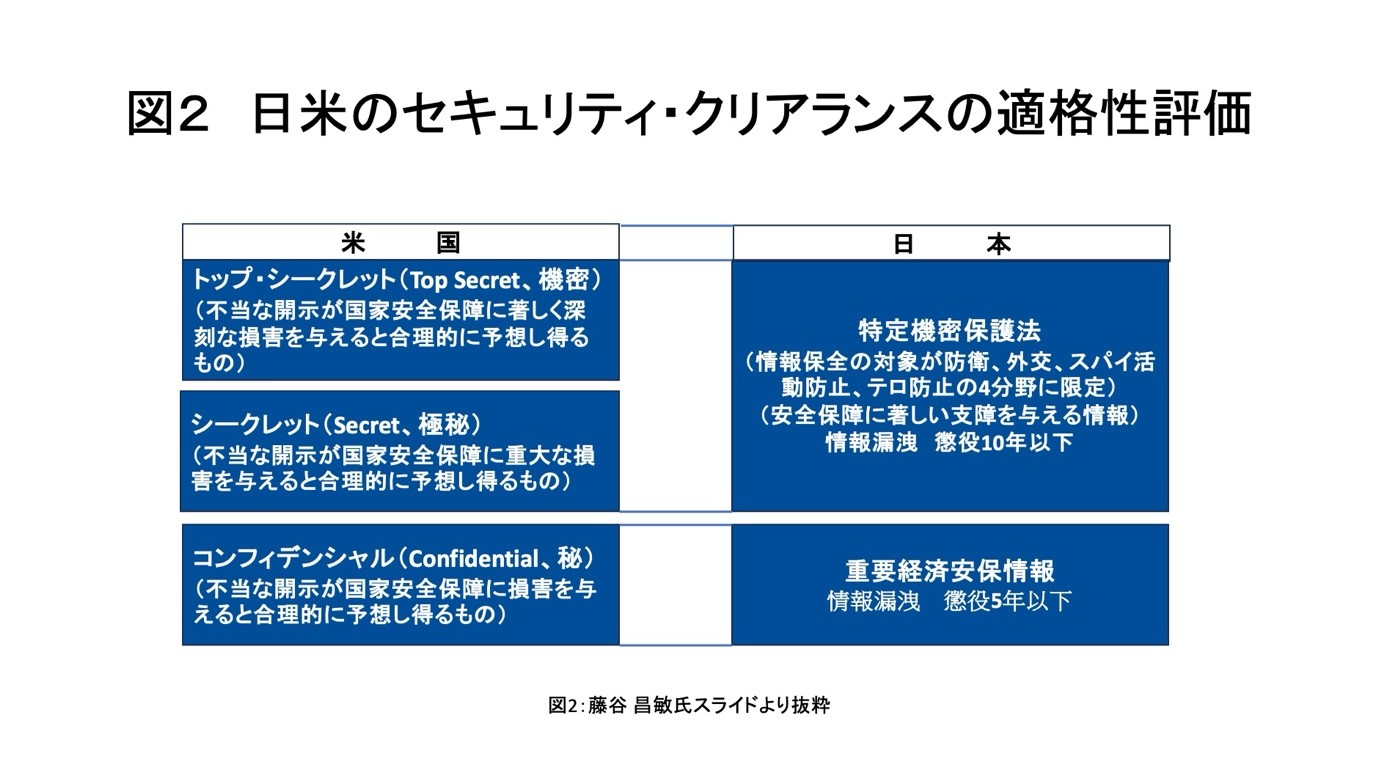

セキュリティ・クリアランスには、情報の機密性や保護レベルに応じて異なる種類が存在する。以下に一般的なセキュリティ・クリアランスの種類をいくつか示す。なお、具体的な名称やレベルは国や組織によって異なるが、主に次の4種類に分かれる。

(1)機密(Confidential):

一般的な機密情報へのアクセスを許可するセキュリティ・クリアランスの最低レベルのこと。これには一定の機密性が必要な業務に携わる者が対象となる。

(2)秘密(Secret):

機密以上の情報へのアクセスを許可するレベル。秘密情報は機密度が高く、特定の業務やプロジェクトに従事する者に与えられることがある。

(3)トップシークレット(Top Secret):

最も高い機密性を持つ情報へのアクセスを許可するレベル。トップシークレットの情報にアクセスできる者は非常に限られ、通常は国家の安全保障や特定の重要プロジェクトに従事する者に与えられる。

(4)特別アクセス権(Special Access):

トップシークレット以上の特に高度な機密情報へのアクセスを許可するレベル。このレベルのセキュリティ・クリアランスは極めて厳格であり、通常は極秘の国家プロジェクトや特殊なセキュリティ要件を持つ情報に携わる者に与えられる。

これらのクリアランスの種類は、国や組織によって異なる名称や詳細が存在する場合がある。また、特定の業務やプロジェクトに従事する者に与えられることがあり、セキュリティ・クリアランスを取得する際には様々な審査や調査が行われる。

経済安全保障上の機密を扱う人を認定する「セキュリティ・クリアランス(適格性評価)」に関し、米欧の主要国と同水準の制度が整えば、日本企業が機密性の高い情報を扱う機会が増え、先端技術を扱う企業が国際競争力を維持する上で欠かせない。米国では適格評価を受けた人が400万人以上おり、うち3割が民間人である。

米国は重要度に応じて情報をトップシークレット(機密)、シークレット(極秘)、コンフィデンシャル(秘)の3種類に分ける。日本の場合、経済安保の情報に関する適格性評価は、特定秘密保護法と新法の二段構えとなる。米国のトップシークレットとシークレットに該当する事項を「安全保障に著しい支障を与える情報」として特定秘密保護法の制度で対応する。同法は機密漏洩に懲役10年以下の罰則を科す。コンフィデンシャルに該当する事項を「重要経済安全情報」として新たに指定し、情報を漏洩した場合は懲役5年以下などの罰則を科す。

日本企業にとっては海外企業と機密を含む技術の共同開発や、資格保持を条件にした公共調達の入札に参加できる利点がある。従業員らが企業活動の一環で情報を漏洩した場合、企業にも罰金を科す。政府は適格性評価の資格を付与するか審査する際に対象者の身辺を調査する。調査は行政機関の長の要請を受けて首相が一元的に実施し、内閣府に専門機関を置く。首相は調査結果を行政機関の長に通知し、機密の提供に適した人物かどうかは各省庁が最終的に判断する。調査結果の有効期間は10年以内とする。転職した場合などでも10年以内なら新たに資格を付与する際の再調査を省くことができる。

経済関係の国際的連帯は、相互依存性を強化し、世界の繁栄と平和に寄与する重要なプロセスだ。経済的なつながりを通じて国家は相互の発展に寄与し、共通の課題に協力して解決していくことが求められる。こうした経済関係の連帯には、自由貿易協定や投資保護協定、外交政策の展開、国際機関への参加などが効果的な手段となる。イノベーションと技術交流を通じた産業の発展、環境持続可能性への取り組み、社会的な側面の強化も重要な要素である。

また、国際協力は単一の国家の力だけでなく、多国間の協力が不可欠であり、相互理解と信頼の構築が、持続可能で安定した経済関係を築く上で重要である。経済関係の国際的連帯にはバランスと調整が求められ、異なる国々の文化や価値観を尊重しつつ、共通の目標に向けて協力することが必要である。これによって、世界全体の繁栄と安定に寄与することができるのである。

そういう意味でも経済安全保障におけるセキュリティ・クリアランスは、現代の経済環境において不可欠な役割を果たしていると言える。機密情報を取り扱う者の信頼性を確認し、経済的な脅威に対処するための有力な手段であるとともに、国際的な経済的な連帯を促進して、経済基盤の安全性を確保し、国の繁栄を支える要素として重要性が高まっている。

一方、我が国のセキュリティ・クリアランス制度にもいくつかの課題が見える。一つは、プライバシーの保護や不利益な取り扱いの防止など評価対象者を守る仕組みである。セキュリティ・クリアランスはスパイ活動との関連や犯罪や薬物の使用歴、配偶者の国籍なども調査対象になるためプライバシーの侵害が懸念される。身辺調査については本人が同意を拒否したり、不適格の評価を受けたりした際に、配置転換など不利益を受けない制度にしなければならない。これには、付則で「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない」との文言を盛り込むことになっているが、実際には研究グループからはずされるなど何等かの不利益を受ける可能性も否定できない。

また、もう一点は、特定秘密保護法による情報保全の対象が防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野で資格保有者のほとんどが国家公務員であることだ。防衛装備品の調達に関わる民間人も存在するが極めて少数だ。特定秘密保護法では、機密は重要度に応じて複数の区分で指定し、機密を扱う人の評価制度を設けている。そして4分野のうち経済安保にかかわる機密性の高い情報であれば、新たに保全の対象に指定できるとしているが、どのような経済安保情報が指定されるのか不明確であり、民間企業に過大なコストをかける可能性がある。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。