シリーズ第一回で「孤独・孤立」を定義しました。政府見解では両者が一緒くたにされ、「心身に有害な影響を受けている状態」とネガティブな文脈で捉えられていたのに対し、ハンナ・アーレントや前野隆司氏は「孤独・孤立」の中でも「ソリチュード(solitude)」を「自分自身と向き合い、何かに没頭している」ポジティブな状態と定義していました。

英文学者、専修大学国際コミュニケーション学部教授の河野真太郎氏は、自著『ぼっちのままで居場所を見つけるー孤独許容社会へ』(ちくまプリマ―新書)の中で、イギリス文学の作品を分析し、現代社会において孤独がネガティブな文脈で捉えられるようになった背景や、孤独の解決方法について論じています。

その中で河野氏は「孤独・孤立」をさらに精緻に以下のように分析します。

| ワンリネス | 単に一人であるという事実 |

| アイソレーション(孤立) | 物質的・社会的な孤立 |

| ロンリネス | 苦しみ、寂しさをもたらす否定的な孤独 |

| ソリチュード | 解放、創造性をもたらす肯定的な孤独 |

ここで注目したいのは2点です。ひとつ目は、同氏もハンナ・アーレントや前野氏と同じようにソリチュードを肯定的に定義しているということです。

ソリチュードは解放をもたらします。自分と向き合い、創造性を発揮するような、豊かな時間・状態のことです。(『ぼっちのままで居場所を見つける』19ページ)

その上で現代においては「無色透明」の「ワンリネス」にネガティブな色をつけて「ロンリネス」と解釈されるケースが多く、「ぼっち」となってはならない、人とつながっていなければならない、つまり「ソリチュード」が認められない圧力が非常に強いと指摘しています。

そして、定義を整理することで見えてくるもう一つの点は、政府が問題視している「孤独・孤立」という漠然とした状態とは、上表の「アイソレーション」、つまり物質的・社会的孤立だということです。

私たちが「孤立・孤独対策」の文脈で感じる「もやもや感」の正体はここにあるように思われます。つまり、問題は本来「物質的・社会的な孤立」の解消であるはずなのに、主観的な孤立もそこに含められ、精神的・感情的にも人とつながることを「強要される」ことです。

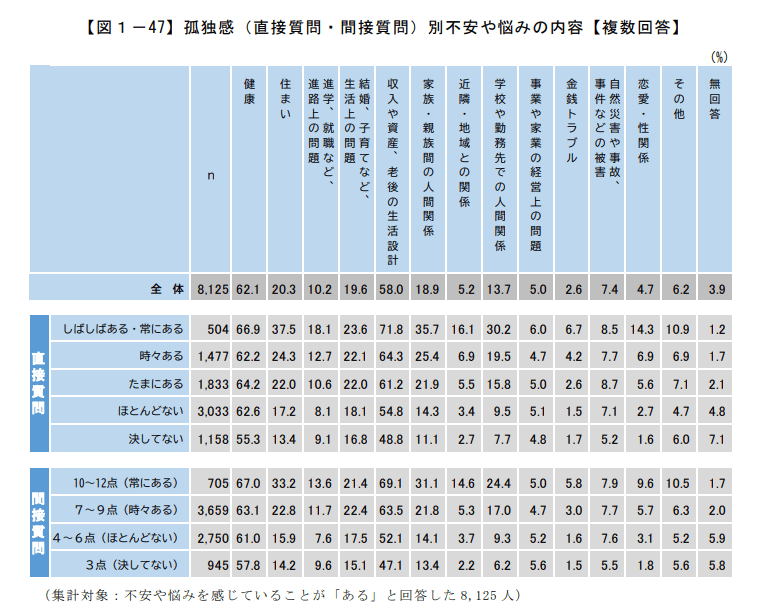

「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和5年人々のつながりに関する基礎調査)」を深掘りすると、実は「孤独感」のある人たちが何を不安に感じているのか見えてきます。

※出典:内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査(令和5年)」p30

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/zenkokuchousa/r5/pdf/tyosakekka_gaiyo.pdf

上記調査から回答者の多くが「健康(62.1%)」、「収入や資産、老後の生活設計(58.0%)」に不安を抱えていることが分かります。この2つの項目と孤独感を感じる度合を掛け合わせて整理すると以下のようになります。

| 健康 | 収入や資産、老後の生活設計 | |

| (孤独感が)しばしばある・常にある | 66.9% | 71.8% |

| (孤独感が)決してない | 55.3% | 48.8% |

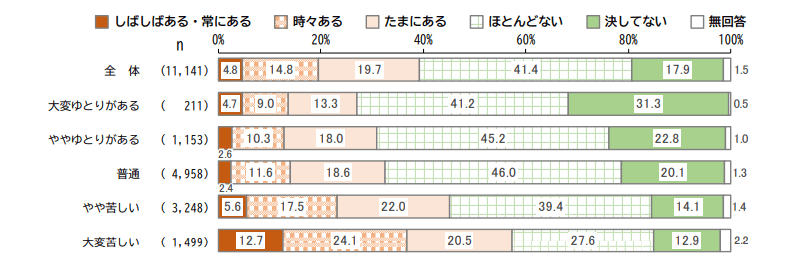

さらに以下の調査からも孤独感と「経済的な暮らし向き」が密接に関係していることが分かります。「(経済的な暮らし向きが)大変苦しい」と回答した12.7%が「(孤独感が)しばしばある・常にある」と回答した人であり、24.1%が「時々ある」と回答した人でした。

※出典:内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査(令和5年)」p17

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/zenkokuchousa/r5/pdf/tyosakekka_gaiyo.pdf

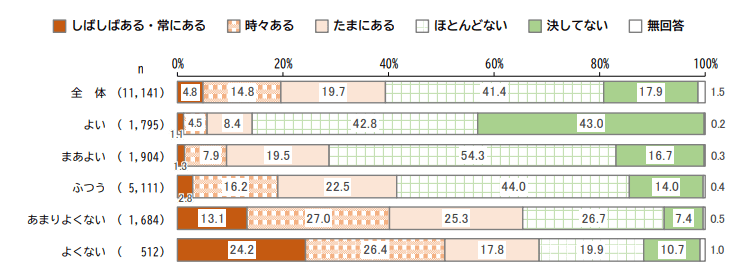

また、健康状態と孤独感の関係をみると、以下のようになります。

※出典:内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査(令和5年)」p36

https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/zenkokuchousa/r5/pdf/tyosakekka_gaiyo.pdf

心身の健康状態が「よくない」と回答した24.2%が「(孤独感が)しばしばある・常にある」と回答した人たちであり、26.4%が「時々ある」と回答した人でした。

見えてくるのは、孤立(=アイソレーション)することで経済的な暮らし向きや健康状態が悪化している人々の叫びではないでしょうか。もちろん、心身の健康と人とのつながりには密接な関係があることは確かです。しかし、ポジティブにとらえるべき孤独(=ソリチュード)があるにもかかわらず、漠然と「孤独・孤立」を定義し、経済状態や健康の悪化と結びつけて、人とつながることを過度に強調するべきではないでしょう。また、「ソリチュード」を経済的な豊かさや健康を有する「持てる者」だけの特権だけにすべきでもありません。人とのつながりやコミュニティは人生の喜びを増し加えますが、それを安易な「セーフティネットの構築」と位置付けるべきではないのです。

前出の河野真太郎氏は『ぼっちのままで居場所を見つける』の結論部分で「誰でもソリチュードが得られる社会、誰でも孤独でいられる社会」を「孤独許容社会」と呼び、「孤独許容社会はどうやって作れるのでしょうか?誰でも孤独でいられ、なおかつ孤立に苦しむことはない社会はどうすればできるのでしょうか?」と問いかけます。

河野氏は「分かりやすい結論を出すことには大いにためらいを覚えます」と断りながらも、「ベーシック・インカム(基本所得)」を提案します。ここでいうベーシック・インカムとは「あらゆる人に、性別はもちろん年齢も、職の有無も関係なく、個人単位で政府が所得を給付するという制度」です。

私自身、河野氏の提案に安易に賛同するわけではありませんが、非常に示唆的なのは「孤独・孤立問題」の解決策を地域社会のコミュニティや人とのつながりに求めていない点です。「つながり」も「ソリチュード」も、どちらかというと「いかにして豊かな人生を送るべきか」という領域で考えたり、論じたりしたい、と感じているのは決して私だけではないはずです。

著者・図版:河合良成

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!