厚生労働省が2018年に発表した推計によれば、2030年時点で認知症の社会的コストは約21兆円を上回る見込みとのことです。このコストには要介護認定の増加、医療費、家族介護による経済損失、BPSD(行動・心理症状)対応のマンパワーなどが含まれます。

中でも認知症高齢者の多くに出現するとされるBPSDは、徘徊、介護拒否、暴言・暴力、昼夜逆転など多岐にわたり、介護の負担を一気に高めます。東京都が行った調査によると、在宅認知症高齢者の79%になんらかのBPSDが認められたそうです。

BPSD対応は時間的コストだけではなく、職員の離職要因にもつながっているものと考えられます。職員の心理的負担が増えれば、離職率も上がり、さらに人手不足が加速、一人当たりの負担が増加すれば、認知症高齢者のBPSDもさらに悪化という負のスパイラルに陥ります。

総務省が公表した2022年の「就業構造基本調査」の結果によると、親などの介護をしている人は629万人おり、そのうち仕事をしている人は365万人だと報告されています。内訳は男性は157万人(2017年比5万人増)、女性は208万人(同13万人増)で、2017年調査と比較して、介護をしている労働者は5.3%(18万人)増加しました。

また、直近1年間で介護・看護のために離職した人は10万6000人。2017年調査から7000人増えており、特に認知症介護は時間の予測が難しいため、フルタイム勤務との両立は困難を極めるといえるでしょう。

今後、日本の介護現場は、2030〜2040年代にかけて過去に例のない人材不足に直面します。厚生労働省の推計によれば、2040年に必要となる介護職員は約272万人であるのに対し、約57万人の不足が発生するとされています。

この数字は単なる統計ではなく、介護の質と安全性を根底から揺るがす「構造的危機」を示しています。

「人手不足」という言葉だけでは、本質は捉えきれません。特に深刻なのは、上述したアルツハイマー型認知症のBPSD(行動・心理症状)に対応できる専門人材の不足です。認知症の増加速度と、BPSDの複雑さを考えると、 必要とされるのは「数」よりも「質」といえます。しかし現実はその逆で、専門性を備えた職員が年々減少しています。

認知症ケアに求められる能力は以下のような点が挙げられます。

・観察力

表情・動作・呼吸・生活リズムの微細な変化に気づく力

・コミュニケーション技術

否定しない・安心させる・感情の受容など、心理的な対話

・心理学的理解

不安、記憶障害、誤認、過去の経験など、行動の背景を見立てる力

・多職種連携

医師・看護師・リハ職・ケアマネなどとの情報共有と調整

これらは訓練と経験の積み重ねが不可欠で、「未経験の新人が誰でもできる業務」ではありません。ただ、BPSD対応で最初に直面するのは成功体験の少なさであり、 どんなに丁寧に接しても、突然の拒否、暴言、理由の分からない怒りに遭遇します。

近年は介護現場における外国人雇用も進んでいます。EPA(経済連携協定)・技能実習制度・特定技能制度により、日本での 外国人介護職員は年々増加しています。

彼らは現場にとって極めて重要な戦力であり、確かに 「介護崩壊を防ぐための柱のひとつ」と言っても過言ではありません。しかし、認知症ケアに関しては即戦力とはいえません。外国人材向けの研修は、身体介護や生活援助などの基本ケア中心であるのに対し、最も難しいBPSD対応は、高度な心理理解と日本語での細やかな観察・記録が必要です。

また、BPSD対応は会話だけでなく、表情の機微、ニュアンス、過去の生活歴、日本文化特有の文脈を理解することも不可欠です。

そのため、十分な研修体制が整っていない地域も多く、「任せたいけれど任せきれない」状態が生じています。そして、この構造は多くの施設で共通しており、 人材不足が「慢性的」ではなく「構造的」である理由がここにあります。

2023年、日本と米国で承認されたエーザイのアルツハイマー病治療薬レカネマブ(LEQEMBI)は、 世界的に注目を集めました。 臨床試験では、アルツハイマー病の進行を27%抑制したと報告され、 「治らない病」とされてきた認知症領域における大きな転換点となりました。

しかし、この薬の登場が意味するものは単なる「治療の進歩」ではありません。むしろ、介護・医療の現場がこれまで見えていなかった“新しい課題”を鮮明にしたという点が本質です。

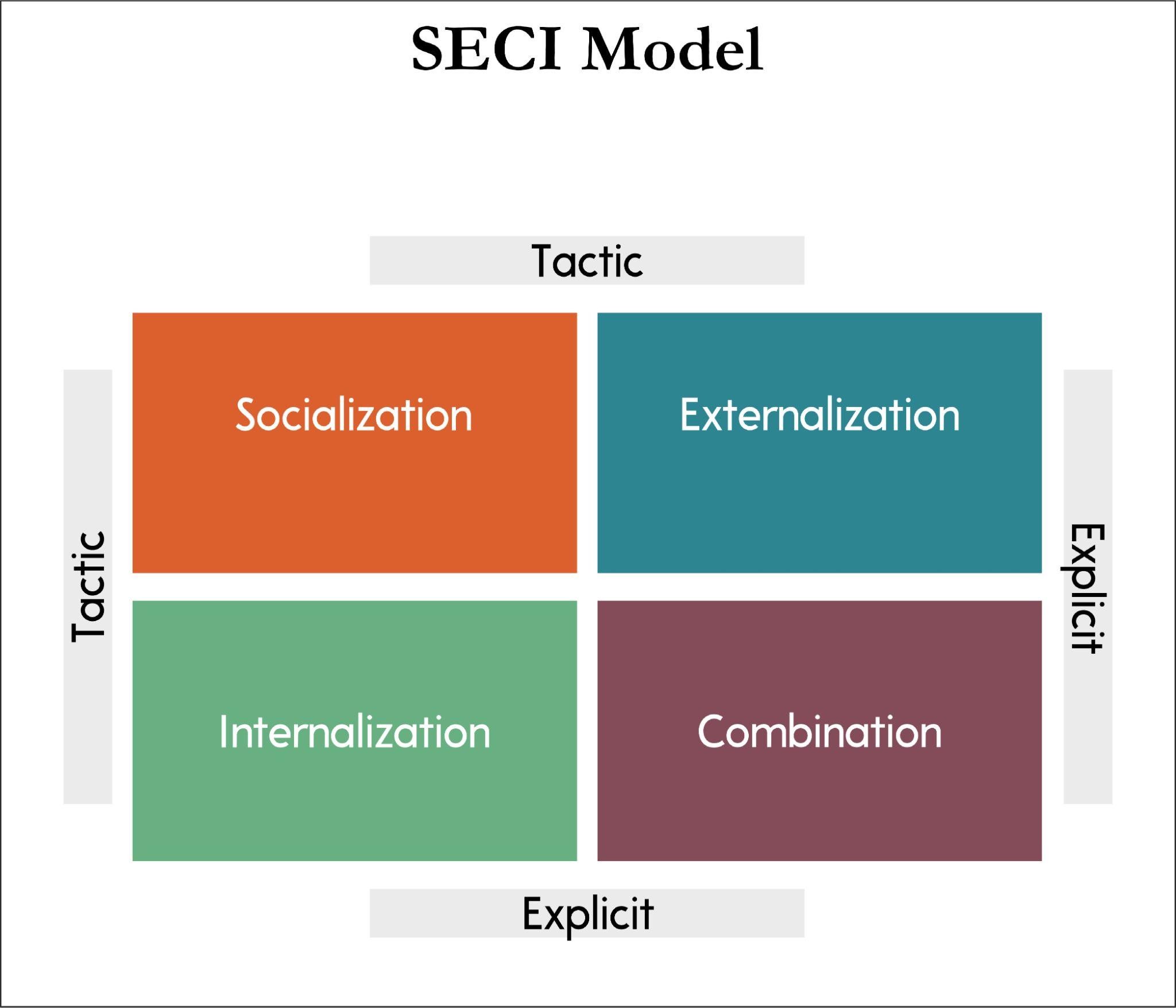

この変化を分かりやすく説明できるフレームが野中郁次郎氏らが提唱した「SECIモデル」です。SECIモデルとは、「 S(共同化)→E(表出化)→C(連結化)→I(内面化)」 という4段階で知識が変換・共有され、組織や社会に新しい行動が生まれるという考え方です。

レカネマブは、この循環を加速し、 日本の医療・介護に「早期発見・早期介入」という新しい行動原理を根づかせる引き金になりつつあります。

高齢者と接する医師、看護師、介護職員の間では、以前から次のような暗黙知が共有されていました。

● 「気づいたときには、症状がかなり進んでいる」

● 「早期に受診してもらえれば、もっと支援の幅が広がる」

● 「家族は“歳のせい”と捉えて受診が遅れる」

レカネマブは、この“早期に手を打てなかった経験”を再び想起させ、 「早期発見ができていない」という現場の違和感を顕在化させました。

レカネマブは、MCI(軽度認知障害)〜軽度アルツハイマー病で効果を示す薬です。つまり、以下の事実を明確に形式知化しました。

● 認知症は「発症前後の早期」にこそ介入が必要

● 診断が遅れれば薬効は限定的

● 高齢者の「物忘れ」は見逃してはいけないシグナル

これにより、医療現場だけでなく介護現場・家族間でも、 早期に気づくことの重要性が共通言語として認識され始めました。

レカネマブの承認は、多くの領域に再構築を迫りました。従来の症状が進行してから介護が始まるアプローチから、発症前の支援(予防・初期介入)へと構造的な変化につながる可能性を示唆しています。

この動きは、SECIモデルでいう「連結化(Combination)」にあたり、 制度・組織・地域が“早期発見を前提とした仕組み”へ変わり始めています。

レカネマブの登場は、医療・介護職の行動様式に変化をもたらしています。

● 「少しの変化でも医療につなぐ」

● 「物忘れを“年のせい”で片づけない」

● 「家族に早期受診を勧める」

● 「MCI段階でのケアプランを考える」

これらはまさに内面化(Internalization)の結果です。つまり、薬の登場が、現場の“考え方・価値観・行動基盤”を変え始めているのです。

認知症予防というと、運動・食事・睡眠・学習といった生活習慣が注目されがちです。しかし近年の研究では、その人の性格や心の傾向が、脳の健康に大きな影響を与えることが明らかになっています。

「性格がいい」「穏やか」「人当たりが良い」ー こうした特性が、実は認知症予防に直結しているというのです。これは意外に感じられるかもしれませんが、科学的には強固なエビデンスが存在します。

複数の国際研究により 協調性、誠実性、感情コントロールの特性が高い人は、認知症発症率が有意に低いことが示されています。これらの特性を持つ人は、認知症の発症リスクが10〜30%低いという研究報告もあります。

対照的に、「怒りっぽい」「敵意が強い」「情緒不安定」 といった特性を持つ人は、認知症リスクが高い傾向が示されています。

最新の脳科学では、性格特性がホルモン分泌、免疫反応、神経ネットワークの形成などに影響を与えることが明らかになっており、その結果として脳の老化スピードも変わります。

認知症の増加は、介護現場の負担、人材不足、医療体制の逼迫、家族の離職など、社会全体の構造そのものを揺るがす最重要課題です。

しかし同時に、早期発見(MCI段階)、適切な薬物治療、専門介護人材の確保・育成、家族支援、心の健康(性格特性)の維持といった対策が効果的なこともデータは示しています。

認知症1,200万人時代は避けられません。しかし、崩壊か、持続可能な社会かは、これからの行動次第です。

(TEXT:河合良成、編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!