目次

近年「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」「AI」「データ経営」といったキーワードがメディアの紙面を賑わし、多くの企業が我先にと先進デジタル技術やデータ活用への取り組みに乗り出している。

しかし、こうした取り組みで成果をきちんと上げている企業は極めて少ないのが実情だ。多くのケースでは、経営トップが具体的なビジョンやプランを欠いたまま「うちもDXをやれ!」「データを使って売上げを上げろ!」と曖昧な指示を出し、それを受けた現場も具体的な目的のないPoCを繰り返しては時間とコストを浪費している。

では、ビジネスの成果に結び付くデータ活用を実現している企業では、一体どのような取り組みが進められているのだろうか。そしてそのような企業のリーダーは、どういうマインドを持ってデータ活用に臨んでいるのだろうか——。今回はそうしたリーダーの1人として、全日本空輸株式会社(以下、ANA)のイノベーション推進部で部長を務める野村泰一氏に話をお聞きした。

聞き手は気鋭のデータサイエンティストとして知られるJX通信社の松本健太郎氏。本質的なデータ活用に至るまでの組織づくりやメンバーのマインドセットの醸成、サイロ化をなくすためのシステム設計、それらを経てたどりついた部門横断のデータ活用事例の全容に迫った。

松本氏 まずは、野村さんのこれまでのキャリアを紹介していただけますか。

野村氏 新卒でANAに入社してしばらくの間は営業部門で働いていましたが、やがてIT部門に異動になり、そこで初めて本格的にITの世界に触れることになりました。その後、座席予約システムの開発をはじめ、チェックイン周りの仕組みやビジネスモデルの検討などに従事していました。

松本氏 その後、LCC(格安航空会社)のピーチ・アビエーション(以下、ピーチ)の立ち上げに参加されていますね。ピーチはANAの子会社に当たりますが、ANAから出向したのですか?

野村氏 いえ、実はANAを退社してピーチに入社しました。入社したのは2011年4月のことでしたが、会社自体もその前月に立ち上がったばかり。翌年の3月にはもう初フライトにこぎ着けていましたから、わずか1年足らずの間にすべての準備を整えたことになります。

松本氏 すごいスピード感ですね! 私は関西出身なので、よくピーチを使って関西空港から福岡や沖縄、台湾などを訪れていました。なぜピーチをよく使っていたかというと、料金が安いのはもちろんのことですが、予約や搭乗のシステムがとてもシンプルだったからです。

ほかの航空会社だと搭乗手続きに時間がかかるので、フライトの2時間前には空港に着いていないと不安なのですが、ピーチは手続きがとてもシンプルなので1時間半前に空港についていれば大丈夫でした。こうした搭乗手続きのシステムも、野村さんが作られたのですか?

野村氏 はい。先ほども申し上げた通り、とにかく短期間のうちにシステムを作り上げなければならなかったので、一からスクラッチ開発していたのではとても間に合いません。そこで、パッケージソフトウェア製品を使うことにしました。でもパッケージをそのまま使ったのでは他社との差別化を図れませんから、自分たちなりにカスタマイズを加えていました。

実は空港に置く自動チェックイン機も、自分たちでPCやリーダー機を買ってきて、近所の家具店で作ってもらったラックに搭載してすべて自前で組み立てました。それも、一部に手を加えるだけで改札機に早変わりするような設計にして、1つの機械をなるべく多くの用途に転用できるよう工夫を凝らしました。

ピーチの取り組みとして有名な「外装に段ボールを利用したチェックイン機」は、野村氏の部下がプロジェクトを担当。機材としての性能や強度を保ちつつコストを抑え、同サイズの一般的なチェックイン機に比べて約5分の1のコストを実現した

松本氏 まさに手作りで一から作り上げていったのですね。

野村氏 そうですね。ちなみにANAで開発を担当した座席予約システムのような仕組みは、ピーチではあえて導入しませんでした。座席予約の機能を実装するとなるとシステムが肥大化して開発に時間がかかってしまい、かつ品質を担保するのも大変になるからです。

機能を省けばシステムがコンパクトになって品質も安定しますし、お客さまの自動チェックインの手続きも座席を選ぶ手間がない分、早く終わりますから、自動チェックイン機の台数も少なく抑えられます。そうなると空港内で借りるスペースも少なくて済むので、賃貸料も節約できる。さらには、お客さまの座席の位置をこちらで決められるので、飛行機のウェート&バランスもコントロールしやすくなります。

こうしたことをトータルで検討しながら、ピーチのシステムを一からデザインしていました。ANAは歴史ある大企業なので、さまざまなしがらみがあってなかなか自分の思い通りに事を運ぶことができなかったのですが、ピーチでの仕事は一から自由に仕組みをデザインする楽しみがあって、とても充実していましたね。

松本氏 そんな野村さんですが、現在はANAに戻って、IT部門のリーダーとして活躍されています。どういう経緯でANAに戻ることになったのですか?

全日本空輸株式会社のイノベーション推進部で部長を務める野村泰一氏

野村氏 2016年に、ANAから「戻ってこないか?」という話をいただきました。そのときは、ANAに新設された「デジタル・デザイン・ラボ」という先進デジタル技術の専門組織で働かないか、というオファーでした。

ピーチの事業は軌道に乗り始めていましたし、ちょうどそのころ「イノベーティブな仕事をやりたい」と考えていましたから、このオファーを受けてピーチを退職し、ANAに戻ることにしました。一度ANAを退職していますから、あらためて入社し直して、社員番号も新しくなりました。

しばらくの間はデジタル・デザイン・ラボで楽しく先進技術の研究を行っていたのですが、再入社して1年ほど経ったころ、「イノベーション推進部」という別の部署の部長も兼任するよう命じられました。部署の名前だけを聞くと、こちらもイノベーティブな先進技術を取り扱う部署のように聞こえるかもしれませんが、その名称とは裏腹に、実際の仕事の内容はイノベーションとは程遠いものでした。

松本氏 具体的にはどんな業務を行う部署だったのですか?

野村氏 ANAの基幹系システムの中心にはホストコンピュータが鎮座しているのですが、その開発や、運用を担うホスト部隊で扱えない案件がすべて、イノベーション推進部に回されていました。当時のANAのシステムはホストコンピュータを中心に回っていましたから、データに関してもホストコンピュータに載っているデータしか活用されていない状況でした。

データの使われ方も、「データを使って何か新しいことをやろう!」というものではなく、業務部門に言われた通りのシステムやプロセスを作って、PDCAサイクルを回しながらその運用状況をチェックするためだけにデータが使われていました。

また、業務部門が挙げた要件から漏れたデータは不要とみなされて、全部捨てられていました。今、考えると、本当にもったいないことをしていましたね。当時は「データを基に新たな知見を見いだす」という発想は、ほとんどなかったように思います。

さらにいえば、システムやアプリケーションが業務や部門ごとに完全に分断された「サイロ化」状態だったので、部門や業務をまたいだデータの共有や活用もまったくといっていいほど行われていませんでした。「このデータをこういうシーンで使えば、もっとお客さまに価値を提供できるのに……」と思っても、当時のANAではそれを実現できる文化や仕組みがなかったんですね。

松本氏 なぜそのような閉塞状況に陥っていたのでしょう? かつて野村さんがピーチに移籍する前にANAにいたころは、IT部門の雰囲気もまた違ったものだったのでしょうか?

野村氏 そうですね。私がピーチに移る前に所属していた当時のIT部門は、ただ業務部門から言われた通りにものを作るのではなく、会社全体のビジネスプロセスや収益構造を見据えた上で、全体最適の観点からシステムのあるべき姿を積極的に提言していました。しかし、次第に事業全体におけるシステムの重要性が高まり、それに伴って予算が増えてくると同時に、コストコントロールの制約も厳しくなってきたのだと思います。

またシステム障害などが起こるたびに、安定稼働を担保するために「業務プロセスの標準化」という名の下、おびただしい数の承認プロセスやドキュメントが作られてきました。その結果、IT部門のメンバーのマインドも、どうしても「安定志向」「予算厳守」へと傾いてしまったのでしょう。

松本氏 その結果、全社最適の観点からデータを活用するという発想も、なかなか生まれにくくなってしまったんですね。

野村氏 そうだと思います。業務部門から言われた通りにシステムを設計し、開発することしか頭にないと、その部門の戦略の範囲内でしかデータの活用法を考えられませんし、その部門が保有するもの以外のデータを活用しようという発想も出てきません。仮に別の部門のデータを活用したいと思っても、組織の壁に阻まれ、いつの間にか言われた通りのものをQCD(Quality・Cost・Delivery)を守って開発することだけに全精力を傾けるようになってしまう。

その結果、会社の事業全体を見渡して、「全体最適の観点からデータ活用をデザインするモチベーション」が失われてしまったのだと思います。

松本氏 そうした状況を変えて、全社最適のデータ活用を実現するために、具体的にどのような施策を行ったのですか?

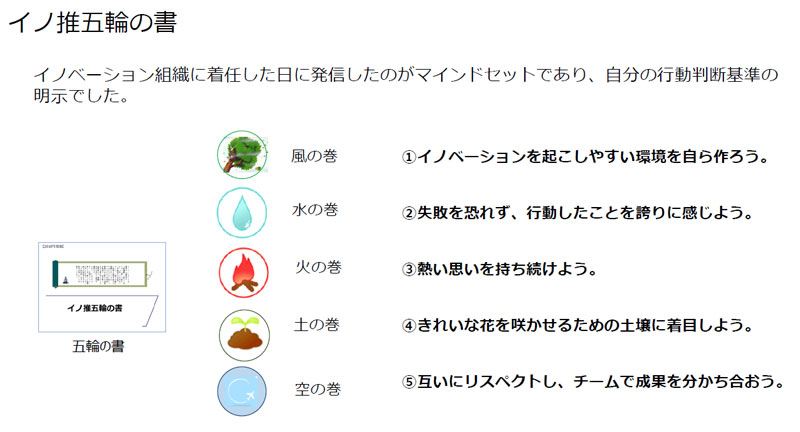

野村氏 まずはチームのメンバーのマインドを変えるために、「イノベーション推進部 五輪の書」というガイドラインを作成して、着任した初日にメンバーに提示しました。これは宮本武蔵が記した有名な兵法書「五輪の書」からヒントを得ているのですが、元ネタと同じく「風の巻」「水の巻」「火の巻」「土の巻」「空の巻」という章立てで、イノベーション推進のために必要なマインドセットを幾つか提示しました。

また、それまでウオーターフォール一辺倒だった開発プロセスも、継続的な機能強化とリリースを行う必要がある一部のアプリケーションに関しては、アジャイルの開発手法を積極的に取り入れました。もちろん、旧来のウオーターフォール型に固執する人からの抵抗も少なくありませんでしたが、アジャイルの有効性を粘り強く説いた結果、最終的には理解を得ることができました。

松本氏 そうやって一気に文化やマインドセットを変えるとなると、かなり現場の抵抗や混乱もあったのではないですか?

野村氏 確かに混乱があったかもしれません。しかし、私が着任した当時は改革云々以前に、とにかくありとあらゆる開発プロジェクトが火を噴きまくっていて、混乱の極みだったんです。そこで、改革を本格的に推し進める前に、まずは炎上しているプロジェクトに1つ1つ入っていって、火消しに奔走しました。

幸い、これまでさまざまなタイプのシステムに関わってきたキャリアが生きて、3カ月後にはすべてのプロジェクトを立て直すことができました。その時点でようやく現場の信頼を得て、改革を本格的に進められるようになりました。

松本氏 なるほど。そうやって野村さんが率先して現場の痛みを共有したからこそ、メンバーの皆さんもその声に耳を傾けようとされたのですね。

野村氏 当時は皆、とにかく真面目にQCDを追求することで頭が一杯になっていたので、そうしたマインドを変えてもらうために、「例外の文化」を作ろうと思いました。それまでは皆、とにかく「既存のルールを守ること」を最優先にしていたのですが、「ときにはルールを守ることより大切なものがある」ということ、そして「そういう“例外”を作ってもいいんだ」ということを分かってほしかったんです。

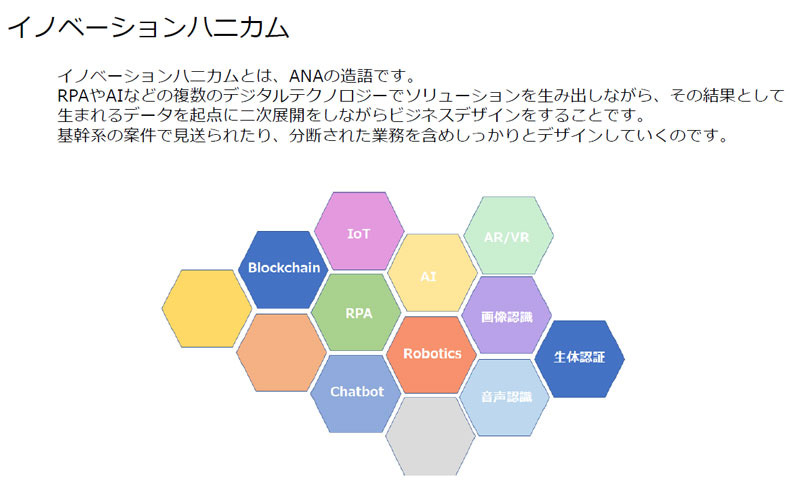

「QCDの厳守」もその1つで、QCDを守ることは決して悪いことではないのですが、そのことだけに囚われてしまうと、ものを作らずにプロジェクトの進行管理や予算管理だけに終始するようになってしまい、それは自分たちの技術力の空洞化につながってしまいます。そこで、こうした事態に陥らないために、「イノベーションハニカム」という新たな取り組みを始めました。

イノベーションハニカムは、世にあるさまざまな先進技術の要素を列挙して、それぞれに対して「君はこの技術をおさえておいてね」「君はこの技術のエキスパートになってね」とそれぞれ担当者をアサインするのに使います。その上でそれぞれの技術を、関連し合う要素同士が隣接するようにハニカム構造(正六角形)に並べた図を作成しました。

この図を基に、例えば「AIとRPAは隣り合っているから、連携できるかもね」「IoTとビッグデータは隣接しているから、データを連携できそうだね」といったように、テクノロジー同士の連鎖から新たなイノベーションの種が生まれるような考え方を提示しました。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。