株式会社ARROWSは「純度100%の民間企業」だ。今回は同社の浅谷治希代表取締役に、開かれた市場とは言いづらい教育業界に飛び込むきっかけと、全国4万人の先生が集う「SENSEI ノート」などの理解者の広げ方。そしてARROWSが先生ファーストを掲げた先にいる、変革時代の主役になる子どもたち(エンドユーザー)に届けたい「これからの教育」について伺った。

大学を卒業後、浅谷氏は通信教育・出版事業を手掛けるベネッセに入社。約1年半勤めた後にスタートアップ企業に転職し、その後、週末54時間で起業を目指すハッカソン「Startup Weekend Tokyo」で「SENSEI ノート」のコンセプトを持ち込んだ。そこで出会った仲間と一緒に3日間で構築したビジネスモデル、プロトタイプが同ハッカソンで高く評価されて優勝。その後間もなく、スタートアップ企業を退職して起業した。

――超短期間での起業ですね。新卒で教育関係の会社に入ったのも、前々から学校教育に対して関心があったからでしょうか?

「私は教員免許も持っていませんし、ベネッセではウェブマーケティング担当でしたし、スタートアップ企業でも先生方とつながる業務は行っていませんでしたが、高校時代から教育に対する関心はありました。教育現場の課題を強く意識するきっかけは、私の旧友が先生だったこと。そして彼が先生のやりがいを語ると同時に、『授業のやり方や指導法を相談できる場がない』と悩んでいたことです。先生を課題を抱える一人の人間として捉えたときに、彼が抱える課題を解決するツールとして『SENSEI ノート』がイメージできました。だからこそ、ARROWSの事業規模が大きくなっても『先生という価値ある仕事をしている人たちを支えたい』というコンセプトは変わらず『一人ひとりの先生に対峙する』ことなのです」

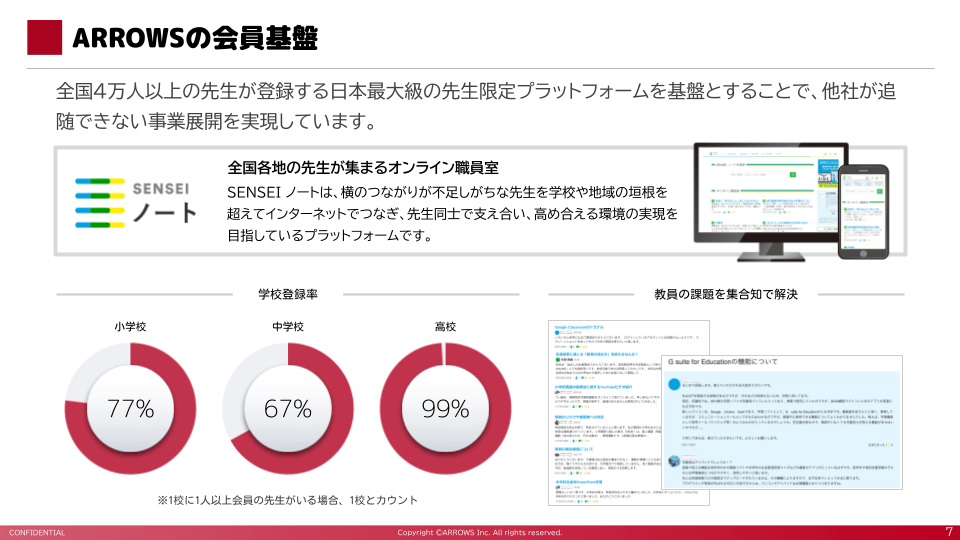

SENSEI ノートは全国各地の先生が無料でつながれるSNSだ。先生を中心として、学校職員や司書などの学校関係者のみが登録できる。登録している先生同士で積極的に意見交換が交わされる環境を構築しており、多くの先生が教育現場で抱える「孤独」の解消や優れたノウハウや教材などのシェアも行われている。特筆すべきは「全国の4万人」の先生が登録しているだけでなく、「開設以来、相談への回答率が100%」と熱意や積極性が高いコミュニティであることだ。

――「量」や「質」の高いツールという印象です。「SENSEI ノート」は最初から先生方の理解を得られたのでしょうか?

「いえ、最初はかなり苦労しましたね。なにしろ、SENSEI ノートの開発着手時点では私の先生の知り合いは旧友だけでしたから。さらにリリースした2010年代前半はSNSの黎明期で、先生たちのなかではガラケーが主流。今よりも参入するハードルは高めでした。先生の繋がりが皆無なため、まずは一人ひとりの先生の声を聞こうと考え、オフライン・アナログ的な手法で先生の話を聞くことを徹底しました」

起業当初、浅谷氏が行ったのは文字通りの「全国行脚(あんぎゃ)」だ。先生が出席する全国の交流会及び懇親会などに出席し、先生へのヒアリングを徹底的に行った。当時は現在よりも学校教育と民間企業の距離感があり、「民間です」というだけで「何か売られるんじゃないか」と色眼鏡で見られるケースも少なくなかった。そこで、ある交流会などでは立場を明かさずに参加して後々、「実は……」と自己紹介することもあったという。

「SENSEI ノートの立ち上げは試行錯誤の連続でした。ただ、全国行脚して当時出会った先生方は今でも弊社の『コアなファン』になっていただいている方も多くいらっしゃいます。さらに一人ひとりの先生の状況を実際の言葉で知ることができる貴重な機会でした。共通した印象だったのは、先生は公務員なのに現場では『個人事業主』であり、他の先生が何をしているのかほとんど把握していないということです。だからこそ、『熱意のある先生がつながる』SENSEI ノートは適切にニーズにアプローチできると自信を得られました」

1200万人の子どもが通う学校教育を支えているのは、およそ100万人の先生だ。だが、実際の課題は千差万別で、一口に「課題」といってもその定義すらままならないことが多い現状が、日本の教育にとって大きな問題であると浅谷氏は語る。

「有識者や教育委員会、一般家庭の親などさまざまな視点で盛んに教育の課題が語られていますが、先生の課題に寄り添わなければ先生たちを巻き込んだ実行は難しいでしょう。さらに急速に変化する情勢のなかで家庭科に金融教育を追加するなど、国を含むさまざまな人が『子どもに伝えたい』ことが先行してしまい、そのキーマンである先生たちの負担が抱える新たな課題になってしまっています。まずは先生たちが抱える課題を定量的に捉えなければ、VUCA時代に対応する学校教育の実現は難しいのではないでしょうか」

ARROWSではSENSEI ノートなどのプラットフォームを通じて先生に直接、アンケート調査などを行うことで定量的なデータの蓄積・共有を図っている。アンケートの題目は多種多様であり、例えば2022年5月に行った「健康および生活習慣指導」では、ニーズが高かった5項目が明らかになっている。

健康および生活習慣指導の重点項目TOP5

※調査内容:健康および生活習慣指導に関する実態調査 / 調査対象:会員基盤の小中高校の教員 295名の回答より / 調査期間:2022年5月

上記のようなデータを抽出することで、学校現場の実態に沿った打ち手が実現可能になるだろう。さらに各学校に対応が一任された新型コロナウイルス感染症についても、SENSEI ノート上では自学校やクラスでの対応、子どもや親の反応、問い合わせ対応の方法など活発に意見交換が行われた。定量、定性的な集合知を構築して従来、先生を取り囲む環境では知り得ない情報や気付きを見つけられることで、熱意のある一人ひとりの先生の可能性を最大化することこそがARROWSの目的の1つなのだ。

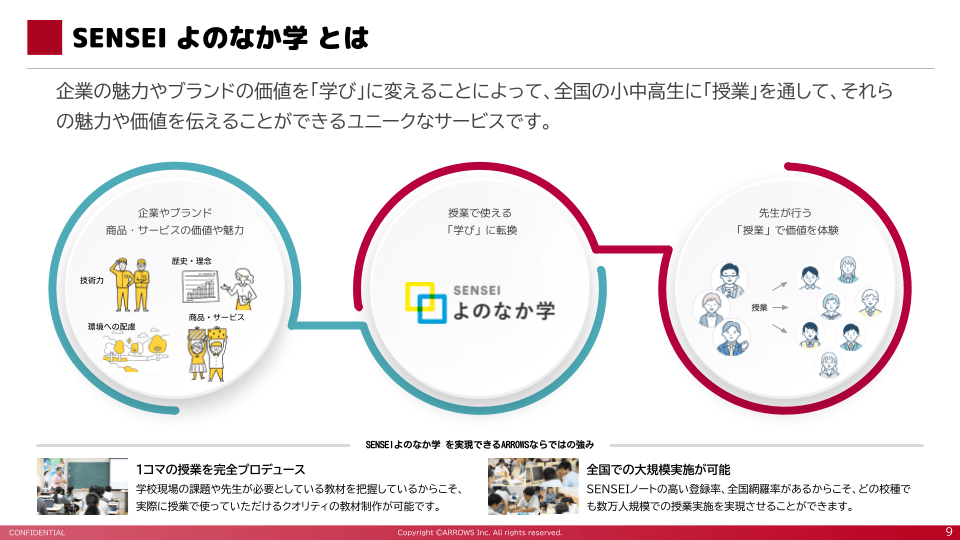

ARROWSは「SENSEI ノート」を起点とした先生の会員基盤を活用して、ほかに企業と連携した授業パッケージ「SENSEI よのなか学」を展開している。いずれも先生を支援するための事業だが、あくまでエンドユーザーは子どもたちだという。

「ITや金融教育といった最前線の情報を都度、先生が仕入れて整理して授業するのは時間・経験の観点から現実的ではありません。そこで企業の魅力やブランドを『学び』に転換して、小中学校の授業にすることで価値を体験してもらおうという狙いで始めたのが『SENSEI よのなか学』です」

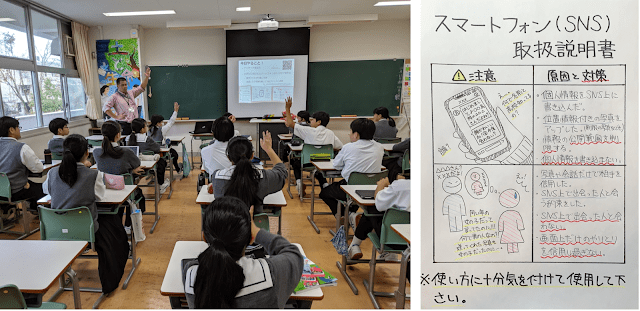

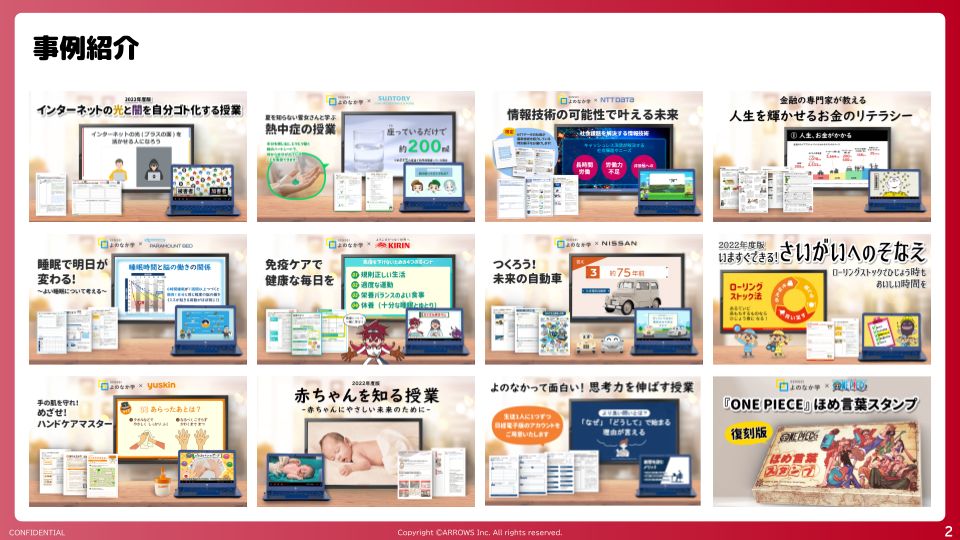

例えば10万人規模の中高生を対象にしたGoogleと連携した「インターネットリテラシー授業」を実施。Googleマップや検索エンジンなどの身近なサービス、題材を例にインターネットを安心・安全に利用できるか、動画などで授業を行った。

企業から資金を得て無料で教材を配布する「SENSEI よのなか学」のビジネスモデルには先例もベンチマークもなかった。しばらく水面下での活動が続いたが、Googleの事例を皮切りに注目が集まり「お金のリテラシー」、「熱中症対策」、「防災」といった時流に沿った教材を専門的な知識を有する企業と一緒に作成し、教育現場に無料で配布している。2022年度の受講予定数は約37万人に達し、累計実施人数は2023年2月時点で約700万人を超えた。

「インターネットではしばしば『先生は学校しか知らないから世間知らず』と揶揄されることが多く、実際に先生自身もそう考えている人は少なくありません。であれば、金融教育などの一般人でも理解している人が少ない専門外の分野を先生に丸投げするのはなく、然るべき企業や専門家と連携する支援をすることで先生の課題も解決し、ひいては子どものためになる教育につながると考えています」

さらに2020年7月には、子どもたちが先生を応援する「ONE PIECE 先生応援プロジェクト」のほか、文部科学省からの委託事業「新型コロナウイルス “差別・偏見をなくそう”プロジェクト」など授業教材形態以外の施策にも展開が広がっている。

ONE PIECE 先生応援プロジェクト 写真:株式会社ARROWS提供

「社会保障など多くの課題を抱える行政に、これまでのように学校教育の改善を丸投げしていては劇的な改善は望めません。また、行政にお金をもらいながら施策を実施するにはステップが多すぎて時代に置いていかれてしまいます。だからこそ、私たちは然るべきところは協力しつつも、行政とは異なる形で民間企業として『社会的インフラ』である先生方の可能性を最大化する機会をつくっていきたいです」

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。