目次

みなさん、“失敗”していますか?

「そんなことは自分(や所属する組織)にはない!」と答えたくなった方は、大きな落とし穴にはまってしまっているかもしれません。

世界22カ国で刊行されているベストセラー『失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織』(マシュー・サイド 著、有枝春 訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)は、組織における失敗の価値や、失敗にまつわるさまざまな落とし穴、バイアスを回避する方法を「科学」する書籍です。

本記事では、同書を書評し、失敗という貴重なデータに向けるべき姿勢について考えます。

『失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織』(以下、『失敗の科学』)の原題は「Black Box Thinking」。これは、航空機に搭載され機体の操作や実際の動きを記録し、万が一事故が起こった際にそのデータを分析することで、原因究明を行うための装置です。

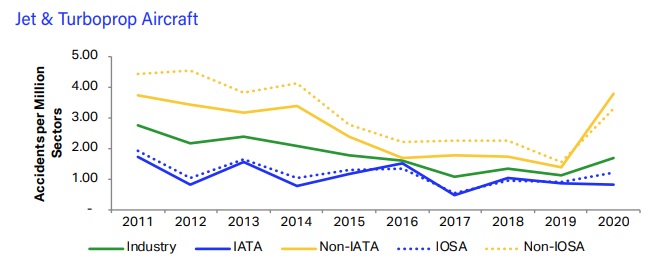

IATA(国際航空運送協会)のレポートによると、2020年に発生した生じた航空機事故は38件、そのうち死亡事故は5件でした。事故発生率は100万機のフライトに1.71件であり、前年よりも微増したものの「2011-2015年の平均(100万機に2.24件)」よりも着実に改善されています。

引用元:「IATA SAFETY REPORT 2020┃IATA」、26ページ

この背景にあるのが、ブラックボックスから得られる「失敗のデータ」と、その分析による成果だというのが『失敗の科学』のテーマのひとつです。

失敗の科学によって事故発生率を着実に減らす航空業界の成果と対比されるのが、医療や司法、犯罪捜査などの現場で起こった痛ましい事故や冤罪の事例やデータから読み取れる問題点です。

・2005年、イギリスの調査によると医療過誤や設備の不備により患者の10人に一人が死亡などの健康被害を被っている

・DNA鑑定により犯罪現場に残されていた体液は別人のものだったと証明されたにもかかわらず、判決の間違いが認められ冤罪被害者が釈放されるまで6年がかかった

・データにより効果がない、あるいは再犯率を高めることが示された「スケアード・ストレートプログラム(非行少年に刑務所の恐怖を体験させることで更生を促すプログラム)」が、政府官僚からも称賛され採用されつづけた

これらに共通するものとして指摘されているのが、「失敗」への対処法です。たとえば下記のような組織の文化、体制により、失敗は「改善」につなげられず、また同じ問題が繰り返されることになるのです。

・失敗の存在を(対外的にも自身でも)認めず、否認する

・失敗の存在をあってはならないものとし、当事者に罰を与えて事態の終息を図る

・データが示す事実よりも、感情的に訴えかける「物語」を重視する

もちろん航空業界も完ぺきではなく、『失敗の科学』では、理不尽な犠牲を生んでしまった20世紀のとある航空機事故とその悲惨な顛末も紹介されています。

第二次世界大戦における日本軍の負け方の分析を通して、日本企業の組織が学ぶべき教訓を見出すベストセラー『失敗の本質』(中央公論新社、1991)においても、日本軍の失敗の本質として、過去の成功体験への固執や硬直的な組織文化により、失敗を認め状況変化に適応する能力を失ったことが指摘されています。

失敗に適応し変化できる個人、組織、文化をつくれるかどうかは、第二次世界大戦時から現代まで問われ続けている課題なのです。

もちろん、失敗から得られる知見にこそ価値があるということに気づく人は今でもたくさん存在します。

スタートアップ界隈のキーワードとしてよく聞く「Fail Fast(フェイルファスト)」は「早く失敗しろ!」 という意味。リーン・スタートアップやプロトタイピングの普及が進むのは、技術的発展により実現可能性が広がると同時に、“早く失敗しそれから学ぶ”ことの価値を認識する人が増えたからでしょう。

「失敗学」の提唱者である東京大学名誉教授、畑村洋太郎氏が会長を進めるNPO法人「失敗学会」では、失敗事例のデータベースの作成や、失敗を原因・行動・結果に構造化し、各階層の要素を詳細に分析する「失敗まんだら」の提唱などの活動により組んでいます。

失敗学会HP掲載の記事「失敗知識データベースの構造と表現」にて畑村氏により解説されているのが、失敗は「原因→結果」のシンプルな構造では理解できず、精緻にその要素を分解することでやっと再発の防止につなげられる「知識」になるということ。

『失敗の科学』第3章『「単純化の罠」から脱出せよ』においても、目に見えている状況と既存の知識だけで因果関係を解釈しようとすることの危険性が指摘されています。

早く失敗すること、そしてその構造をじっくり理解すること。

この「失敗理解のファスト&スロー」(筆者の造語。本家ファスト&スローについてはコチラをご参照ください)を、ぜひ押さえておきましょう!!

『失敗の科学』では、解釈を自由に使い分け、失敗を否認することが否定されています。どちらでも自分にとっては「正解」と言い張り、失敗を認めなければいつまでも事態は改善されません。

しかし、一方で、「取り返しのつかない大問題」ではなく「次に生かせるデータの宝庫」と捉え、潔く認めるのもまた解釈──私たちが物事をどうとらえるかを決める意思によるものです。

そうした姿勢を作り上げるにあたって、『失敗の科学』で紹介される事例や教訓は強い味方となるはずです。

(宮田文机)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。