「CIO Japan Summit 2025」は、環境や時代の変化に合わせて進化し続ける経営課題に焦点を当て、競争力を強化し課題解決へ導く事業戦略の支援を目的としています。講演を通じて最新の情報や知識を学ぶだけでなく、One-to-One meetingsを通じて企業間の成長を促す連携の可能性を探ることもこのイベントの目的です。

このイベントは、2025年5月12日(火)と13日(水)に、東京都文京区のホテル椿山荘東京で開催されます。今回で19回目を迎えるCIO Japan Summitでは、講演者16名と、企業のIT部門責任者やIT関連サービスを提供するソリューションプロバイダーが一堂に会し、「密な連携と多様な視点」をテーマに現在の市場環境下での課題やビジネスチャンスについて議論します。

開催中は、講演、ディスカッション、One-to-One Meetings、およびお食事交流会を通じて、現在取り組んでいる課題や問題の解決を図りつつ、国内有数の企業のCIOやIT・情報システム部門の統括責任者との繋がりを深める絶好の機会となります。

参加資格は参加審査基準を満たすITリーダーの方々、またはソリューションプロバイダー企業の方々で双方が交流を深めることで得られるメリットが期待されます。

・日本のデジタル革新を牽引するITリーダー

ITリーダーにとって、本イベントは重要な専門的情報交換の場であり、ビジネスチャンスを生む場でもあります。年次の戦略的目標とニーズの評価を通じて、効果的なソリューションを紹介することが可能です。これにより、提供者の選択プロセスを簡略化し、手間を省くことができます。

・世界中から集められた革新的なソリューションプロバイダー

本イベントでは厳選された提供者およびソリューションプロバイダーをパートナーとして迎え、事前にそれぞれのプロフィールとソリューションが情報システム部門統括責任者のニーズに合致しているかを確認します。CIO Japan Summitの共同アプローチを通じて、ソリューションプロバイダーが提供する価値が顧客のニーズと一致することを目指します。

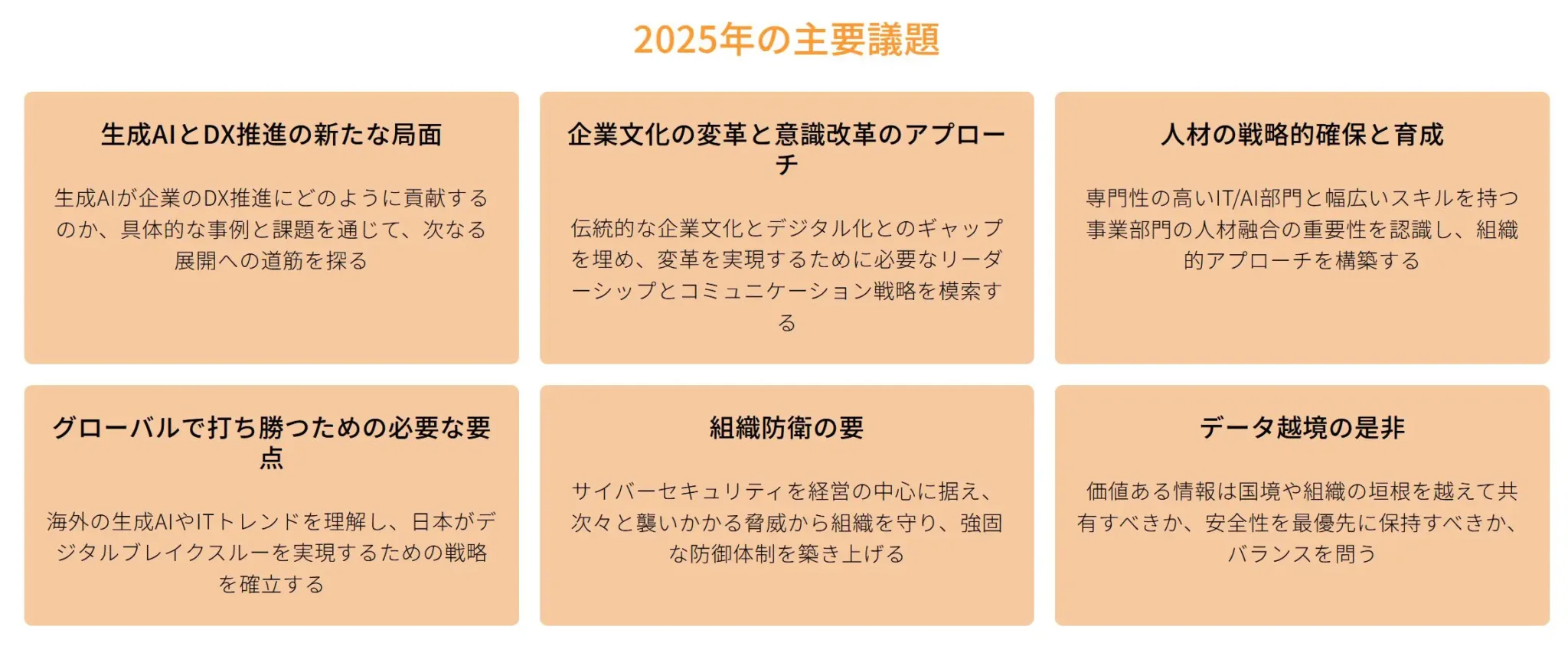

「CIO Japan Summit」は、毎回主要な議題を設定し、回を重ねるごとにそのテーマを日本のデジタルトランスフォーメーション(DX)の進化に合わせて高度化していきます。しばしば遅れていると見なされる日本のDXですが、黎明期を終え、守りの姿勢から攻めのDXへと移行する過渡期に入ろうとしています。

・生成AIとDX推進の新たな局面

生成AIが企業のDX推進にどのように貢献するのか、具体的な事例と課題を通じて、次なる展開への道筋を探る

・企業文化の変革と意識改革のアプローチ

伝統的な企業文化とデジタル化とのギャップを埋め、変革を実現するために必要なリーダーシップとコミュニケーション戦略を模索する

・人材の戦略的確保と育成

専門性の高いIT/AI部門と幅広いスキルを持つ事業部門の人材融合の重要性を認識し、組織的アプローチを構築する

・グローバルで打ち勝つための必要な要点

海外の生成AIやITトレンドを理解し、日本がデジタルブレイクスルーを実現するための戦略を確立する

・組織防衛の要

サイバーセキュリティを経営の中心に据え、次々と襲いかかる脅威から組織を守り、強固な防御体制を築き上げる

・データ越境の是非

価値ある情報は国境や組織の垣根を越えて共有すべきか、安全性を最優先に保持すべきか、バランスを問う

最新の動向と展望に精通しているだけでなく、鋭い洞察力を持つCIOの専門家たちが、現在の市場環境下で直面している課題や、潜在的なビジネスチャンスについて、講演、ケーススタディプレゼンテーション、パネルディスカッションを通じて活発に議論を展開します。

元警察の「捜査」(分析)と「防犯」(予測)の視点とAI時代の「思考」と「共感的批判力」

杉浦システムコンサルティング,Inc 代表取締役

技術士(経営工学・情報工学)情報処理安全確保支援士

杉浦 司 氏

[プロフィール]

立命館大学経済学部・法学部卒、関西学院大学大学院商学研究科修了(MBA)、信州大学大学院工学研究科修了(工学修士)。京都府警、大和総研を経て独立(杉浦システムコンサルティング,Inc)。著書に『ITコンサルティングの教科書』(秀和システム)『消費を見抜くマーケティング実践講座』(翔泳社)『情報セキュリティマネジメント』(関西学院大学出版会)『ITマネジメント』(関西学院大学出版会)、『新説情報リテラシー』(関西学院大学出版会)、『データサイエンス入門』(日本実業出版社)などがある。元警察OBのIT専門家として「捜査」(分析)と「防犯」(予測)の視点から支援するスタイルのコンサルタント。上場企業から中堅中小企業まで、業種も一般的な製造業や卸、小売業をはじめとして、建設、建築、食品、化粧品、バイオ、病院、介護貿易、物流、通販など多種多様な企業に対する情報システムやマーケティング生産管理、情報セキュリティなどの支援を行っている。

[プログラム概要]

元京都府警のIT専門家としての経験を基に、攻撃側の予測分析と防衛策について詳述する。「捜査(分析)」と「防犯(予測)」の視点から、セキュリティの本質に迫る。また、急速に進化するAI技術に対する見解を述べ、その便利さと革新性が私たちの生活に与える影響について考察する。AIや電化製品の普及により、私たちの生活は一層便利になったが、その一方で「機械に支配される存在」となる危険性も存在する。これらのテクノロジーはあくまで人間の協力者であり、過度に依存してはならない。

講演では、人間として輝き続けるために必要な「システム思考」と「共感的批判力」の重要性を強調する。物事を広い視野で捉え、過去・現在・未来を見据えて考える力を養うこと、そして現状に満足せず、常により良い答えを追求する姿勢を持ち続けることが求められる。テクノロジーに流されることなく、人間らしい知恵と判断力を育むための方法を探る。

ロボットは東大に入れるかーAIと人間が共に生きる時代に必要なことは

一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長

国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授

新井 紀子 氏

[プロフィール]

東京都出身。一橋大学法学部およびイリノイ大学数学科卒業、イリノイ大学5年一貫制大学院を経て、東京工業大学(現:東京科学大学)より博士(理学)を取得。専門は数理論理学。2011年より人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクタを務める。2016年より読解力を診断する「リーディングスキルテスト」の研究開発を主導。2017年にはTED、2018年には国連にて講演を行った。主著に「AI vs.教科書が読めない子どもたち」「シン読解力」(東洋経済新報社)

[プログラム概要]

人工知能(AI)プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」のディレクターを務める新井紀子氏がご登壇。わが子のように育て、東大模試で偏差値76. 2を叩き出した最強のAI〈東ロボくん〉の歩みから、AIにしかできないことは何か、人間に残されていることとは何かを分析し、人間がAIに代替される社会が到来するという予測を示す。

・いま企業はAIの可能性を最大限に活かせているか?

・AIの進化とともに生きる私たちはどのような「学び」を求められているのか?

・AIと人の共存とは?

・AIと人間が共に生きる時代はすぐそこにきている。

・人工知能研究の最前線からAIを活用できる人材になるための必要な能力を解き明かす。

サイバー戦争時代の最前線―エシカルハッカーが警鐘を鳴らす日本のセキュリティ課題と対策

一般社団法人日本ハッカー協会 代表理事

杉浦 隆幸 氏

[プロフィール]

一般社団法人日本ハッカー協会代表理事。Winnyの暗号の解読にはじめて成功、ゲームのコピープロテクトの企画開発をはじめ、企業や官公庁の情報漏洩事件の調査コンサルティングを行う。昨今では仮想通貨の安全性確保、Androidアプリの解析や、電話帳情報を抜くアプリの撲滅、ドローンをハッキングで撃墜するデモや、自動車のハッキングなどを行う。テレビなどの出演多数。

[プログラム概要]

近年、サイバー攻撃は国家間の戦争手段として活用され、作戦行動の一部として、重要インフラの破壊や関係者の殺戮、機密情報の窃取が行われている。サイバー空間はもはや戦場の一部と言っても過言ではない。しかし、経営サイドが情報セキュリティを理解していない組織や予算の少ない組織では攻撃に対する対応が遅れがちである。

ハッカーは、攻撃者と同様の視点から攻撃可能な面を把握し、防御策を提案する重要な役割を担っている。本講演では、日本のハッカーの第一人者である杉浦氏が、“ハッカー目線”を踏まえながらどのように防壁を築くべきかを解説いただく。同時に、日本のセキュリティレベルの問題点を浮き彫りにし、企業や政府が今後取り組むべき具体的な施策を提示いただく。

進化し続けるサイバー脅威に立ち向かうため、私たちは危機感を持ち、セキュリティ対策を着実に実行する必要があるという。本講演を通じて、セキュリティ意識向上の必要性や、強固な社会を構築するために今日から始められる具体的アクションを学んでいく。

バブソン大学流、失敗を力に変える ― 日本企業経営者も学んだアントレプレナーシップの真髄

バブソン大学 アントレプレナーシップ准教授

山川 恭弘 氏

[プロフィール]

国内外の大学において、起業道、失敗学、経営戦略の分野で教鞭をとる。慶應義塾大学法学部卒業後、エネルギー業界にて新規事業開発やスタートアップ設立の経験を持つ。ピーター・ドラッカー経営大学院にて経営学修士課程修了 (MBA)。テキサス州立大学にて国際経営学博士号取得 (PhD)。起業・経営コンサルに従事するとともに自らもベンチャー企業のボードメンバーを務める。ベンチャーカフェ東京共同創立者・顧問。WEIN社外取締役、JWLIエグゼクティブコーチ。経済産業省推進「J-Startup」推薦委員、文科省起業教育有識者委員他。アントレプレナーシップに関する多数の学術論文を執筆。近著は『バブソン大学で教える世界一のアントレプレナーシップ』(講談社)。

[プログラム概要]

バブソン大学は、起業家教育部門で31年間連続全米ナンバーワンを誇る大学である。豊田章男氏(トヨタ自動車株式会社代表取締役会長)、岡田元也氏(イオン株式会社取締役兼代表執行役社長)、阿部修平氏(スパークス代表取締役社長)、佐藤誠一氏(佐藤製薬代表取締役社長)など、数々の著名な日本企業のリーダーを輩出してきたこの大学で、山川恭弘准教授は起業道、失敗学、経営戦略を教えている。

アントレプレナーシップにおいては常に「失敗」という言葉がついて回る。失敗をネガティブに捉えるのではなく、そこからいかに価値を創出するかが重要である。山川准教授は、「失敗を想定し、許容し、奨励しよう」というメッセージを通して、失敗は誰にでも訪れるものであり、それをポジティブに活用し、次のステップへ進むための学びに変えることの大切さを説いている。この考え方こそが個人や組織の成長を促し、イノベーションを生み出す土壌を育むことにつながる。今回の講演から日本企業のさらなる飛躍につながるためのヒントが得られるだろう。

・Act quickly with the means at hand. 行動こそ全てに勝る。

・Pay only what you can accept and afford to lose. 失敗は必然。

・Bring others along to your journey. 周囲を巻き込め。

AI×人財×イノベーション:140周年の南海電鉄が描く新規事業創出と企業風土改革とは

南海電気鉄道株式会社 事業戦略グループ イノベーション推進部長

中川 和幸 氏

[プロフィール]

南海電鉄に新卒入社後、COBOLプログラマーとしてキャリアをスタート。情報システム部の分社化でIT子会社へ出向し、複数プロジェクトの責任者を務めた後、同社取締役に就任。グループ外収益の獲得を目指し、自社のノウハウを活用した支援サービスを立ち上げ、数多くの大手上場企業を支援する。南海電鉄新規事業部への異動後は、社員の事業創出を支援する「出向起業制度」を創設。また、eスポーツ事業の推進に向けて設立したeスタジアム株式会社では、自ら代表取締役に就任。現在は南海電鉄に戻り、イノベーション推進部長として、新たな事業創出に挑戦している。

[プログラム概要]

生成AIやデジタル技術が急速に進化する現代、企業はこれまで以上に変革を求められている。創業140年を迎える南海電気鉄道株式会社は、鉄道や不動産といった基幹事業の深化に加え、“未来を切り拓く新規事業”に本格的に挑戦中。

eスポーツ事業への進出、社員が自ら事業を立ち上げるプログラムの運営など「鉄道会社らしくない」革新的な取り組みが注目を集めている。

本セッションでは、イノベーションの種をどのように育み、それをどのようなビジネスへと昇華させているのかについて、企業文化の変革や人財育成の事例を交えながら、イノベーション推進部長・中川氏がその核心を解説する。

・デジタル技術で実現する鉄道の新サービスとは?

・「安全・安心」の企業風土を「挑戦する組織」へと変革させる方法

・事業創出と人財確保・育成の一挙両得を目指すプログラムの真髄

グローバル市場で勝ち抜く!日本企業に必要な3つの要点とは

JAPAN CLOUD CEO

Aruna Basnayake 氏

[プロフィール]

Japan CloudのCo-Founder兼CEO。ブラックライン、nCino、Braze、Coupa、PagerDuty、Mirakl、Kongの取締役を務め、以前はNew RelicやMarketoなどの取締役も歴任。SaaS・Tech業界で豊富な経験を持つ。ノキア・チャイナでは中国全土のリテールを統率し、日本・中国・韓国の戦略部門長を担当。ドイツ証券のTech M&Aも経験。現在日本在住で流暢な日本語を活かし、投資先企業を支援。

[プログラム概要]

現在、世界中で急速に進化するIT技術、特に生成AIの革新により、企業はこれまで以上にグローバル競争を意識せざるを得ない時代に突入している。今回はJapan Cloud社のCEOであるアルナ・バスナヤケ氏より、日本企業がこれからグローバル市場で競争力を維持するために必要な戦略と技術的要素について解説いただく。同社は、世界中の優れたSaaS企業を発掘し、日本企業の生産性向上と新しいキャリアパスの提供を目指しており、グローバルなネットワークを活用している。

本講演では、アメリカをはじめとする世界の最新ITトレンドを取り上げ、生成AIをはじめとする最先端技術が企業活動にどのような影響を与えているかを具体的にご説明いただく。また、グローバル競争で日本企業が成功を収めるために重要な3つの要点に迫り、企業戦略として取り入れるべき技術やアプローチ、新しいキャリアパス構築法について実践的な提言を行う。日本企業が持つ強みを最大化し、世界市場で勝ち抜くための具体的な戦略とヒントが詰まった講演となる。

DX推進こそ「人」:デジタルと人材の両輪戦略に迫る

日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO

花田 琢也 氏

[プロフィール]

1982年、日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)に入社し、石油・ガス分野の海外プラントPJに従事。1995年、トヨタ自動車に出向して海外自動車建設PJに参画。2002年、NTTグループと「トライアンフ21」を設立してCEOに就任。その後、日揮アルジェリア現地法人CEO、事業開発本部長、人財・組織開発部長を経て、2018年、日揮グループのCDOに就任。2021年に日揮グローバルエンジニアリングソリューションズセンター プレジデントを務め、2022年4月より現職。

[プログラム概要]

日揮ホールディングス株式会社の専務執行役員であり、人事最高責任者(CHRO)として活躍する花田琢也氏は、長年にわたりCDO(デジタル最高責任者)も兼任し、企業のDXを全社的に推進する陣頭指揮を執ってきた。

CHROとしての人材戦略の視点と、CDOとしてのデジタル変革の視点を融合させ、最適な人材配置を迅速に実行することで、組織全体が一丸となって変革を進められたと考えられている。今回の講演では、花田氏が歩んできたデジタルジャーニーを通じて、デジタル変革の本質と、企業文化の変革や意識改革のアプローチについて語っていただく。特に、DX推進における「人」の役割に焦点を当て、どのようにして人材を戦略的に確保し、育成し、変革を支える力に変えていったのかを深掘りする。

さらに、花田氏が実際に歩まれたさまざまな越境経験、東南アジア諸国での現場駐在、トヨタ自動車への出向、NTTとの協業、アルジェリア国現地法人代表としての経験などから得たビジネスの勘所も紹介し、グローバルな視点から日本企業に必要な変革のヒントを提供する。本講演は、デジタル変革を実現するための組織づくりや人材戦略に関心があるCIOをはじめ、経営層にとっても非常に有益な内容となり、具体的なアクションプランや戦略のヒントを持ち帰ることができるだろう。

・デジタル変革の羅針盤となる“ITグランドプラン2030”、その策定の背景と人財・組織開発とは

・“ITグランドプラン2030”を具体的に推進する過程で見えてきた課題と実際に講じた打ち手とは

・海外赴任や社外越境でのビジネスシーンで直面した体験から学んだ変革に向けての鍵とは

【三者鼎談】デジタル時代の勝者となるための日本の道

日本化薬株式会社 執行役員 情報システム部長

末續 肇 氏

[プロフィール]

1988年富士通㈱入社。システムエンジニアとして大手物流事業者サポートに従事。1990年代以降物流ASPビジネス構想参画、次期物流ソリューション統合化プロジェクト責任者などを経て、流通業の複数領域戦略責任者を担務。その後、流通領域のビジネス戦略企画、イノベーション創出活動展開にも従事。2016年富士通から㈱Mizkan Holdingsへ出向し2017年転籍、グローバルIT戦略企画・構築を推進し、2019年日本・アジア事業の情報システム部長に着任。2021年8月日本化薬㈱へ情報システム部長として入社。全社DX推進リーダーも拝命し、IT基盤強化等、各種施策を推進中。

経済産業省 商務情報政策局 情報技術促進課

地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長

河﨑 幸徳 氏

[プロフィール]

1979年ヤクルト本社に入社、製造管理部・情報システム部を経て、1990年福岡銀行システム部に転職した。その後総合企画部にて広島銀行とのシステム共同化プロジェクトに従事後、IT統括部副部長、営業企画部マーケティング企画室長、ダイレクト営業部長、2009年4月から2017年9月まではふくおかフィナンシャルグループ経営企画部でIT戦略特命部長としてIT投資ガバナンスの強化に取り組んだ。2017年10月、新設されたデジタル戦略部に異動、そこで企画したお客様のデジタル化を支援する業務を長崎で先行展開するために2019年4月に営業統括部に異動した。2021年4月にビジネス開発部に異動し、デジタル化支援コンサルティングをFFG全体戦略として2021年10月から福岡、熊本にも拡大した。2022年10月にはビジネス開発部の改組に伴い営業統括部に異動し、FFG全体におけるデジタル化支援コンサルティングサービスの企画・推進、DX支援コンサルタントの育成に従事していたが、2023年9月末にふくおかフィナンシャルグループを退職し、同年10月に経済産業省に入省。現在は、商務情報政策局情報技術利用促進課 地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長として、企業DXに対する政策・立案などに携わっている。

一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA) 会長

福永 哲弥 氏

[プロフィール]

一般社団法人情報サービス産業協会の理事・副会長、人材委員会委員長等を歴任後、2023年より会長として、「人が輝く」高度情報化社会の実現に向けて、その基盤となる情報サービス業界各社の経営やデジタル人材の育成ならびに技術・人材力の高度化に取り組んでいる。また、日米の商業銀行・投資銀行での業務経験をもとに、ITサービスを事業とするスタートアップ企業そして上場企業のCFOとして、経営企画、財務・経理、IR、法務・リスク管理、事業投資・M&A等の業務を統括するなど、20年超の役員としての企業経営経験を有する。

[プログラム概要]

本セッションでは、経済産業省の河崎幸徳氏、IT業界の団体である一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)福永会長、そして富士通、㈱Mizkan Holdings、日本化薬㈱と様々な情報システム部の畑を渡り歩いてきた末續氏が一堂に会し、日本のIT業界の未来に向けた議論を展開する。業界団体の枠を超え、行政、業界団体、企業が一体となる異例の機会だ。

議論の焦点は、日本がどのように自国の強みを最大化し、世界市場で競争力を高めるか。特に、AI、ロボティクス、半導体技術などの革新的分野において、日本が持つ技術的優位性をどのように活用し、グローバルな競争に挑むべきかが重要なテーマとなる。

また、IT/DX人材の育成に関しても、生成AIなどの新しいデジタル技術においては、技術者だけでなく、事業と技術を融合できる人材が求められる。

加えて、今後は、企業に縛られず、自分のスキルに応じて働くスタイルが増えると予測され、これに対応するために人材ポートフォリオを明確にする必要があると述べる。本セッションでは、「失敗を恐れず挑戦する姿勢」をもち、日本のデジタル競争力が強化を図るため、業界と行政がどのように協力し、変革を推進していくべきかを探っていく。

組織横断的な連携で築くデジタル時代の未来

大塚倉庫株式会社 社外取締役

二宮 英樹 氏

[プロフィール]

大塚倉庫株式会社社外取締役。2008年より大塚製薬および大塚ホールディングスにて、グローバルIT担当として従事。特に、グローバルで活躍する優秀な人材がより力を発揮し、事業成長に貢献できる環境を整えるため、トップダウンによるIT統合再編・最適化の推進役を担う。また、コミュニケーションやコラボレーション機能の拡充を担い、従業員の生産性向上とグループ間連携の最大化に寄与。グローバル安全性情報データベースの構築プロジェクトや、レガシーサプライチェーンシステムのオープン化など、難易度の高い経営課題の解決に貢献。

古野電気株式会社 IT部部長

峯川 和久 氏

[プロフィール]

兵庫県出身。1972年生まれ。税理士補助という経理畑からスタートし、とある情報システム子会社の経理責任者を経て、2010年に古野電気に入社。異動のつど、徐々にIT分野に接近。2019年にIT部長となり、旧来型の”情シス部門”の在り方にアンチテーゼを唱え、DX全般の陣頭指揮を執る。キーワードは「ユーザーを巻き込んだアジャイル開発」「IT施策の前に文化施策」。2022年からCIO Loungeの正会員となり、企業の枠組みを超えて日本企業の発展に寄与したいと考えている53歳。ガンダムオタクの趣味を拗らせ気味。

株式会社竹中工務店 執行役員デジタル担当

岩下 敬三 氏

[プロフィール]

1986年竹中工務店に入社。竹中技術研究所応用数理部門で耐震構造分野を中心に数値解析技術の研究開発・適用に従事。2003年から企画室にて全社経営企画業務を経て、2013年技術企画本部技術企画部長に就任。R&D戦略の立案・推進とともに、日・米スタートアップとのオープンイノベーション活動を推進。2017年グループICT推進室長に就任し、情報部門の風土改革、事業のデジタル変革を推進。2022年執行役員デジタル担当兼デジタル室長、現在執行役員デジタル担当としてデジタル変革を推進

[プログラム概要]

IT部門の高度な技術力と事業部門の広範なスキルを組み合わせることこそが、ビジネスに新しい価値をもたらす。異なる部門がどのように融合し、新たな価値創造を実現していくか、どのように手を取り合うべきなのか、ディスカッションを通して模索していく。

また、経営陣として、IT部門、AI部門、事業部門それぞれのニーズに応じた人材戦略を構築し、組織横断的な連携を促進する方法を考える。テクノロジーの進化に伴う人材の役割の変化や、それに適応するためのスキルアップの必要性にも触れつつ、ITと事業部門の協働を進め、デジタル時代に適した人材戦略を考えていく。

機会とリスクのバランス – DX投資の見直しと生成AIによる新たな可能性

株式会社荏原製作所 データストラテジーユニットリーダー

田中 紀子 氏

[プロフィール]

1998年京都大学理学研究科数学科修了後、同年株式会社三和銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)に入行。クオンツ開発業務、事業法人向けシステム関連アドバイザリー業務、大規模全社システムプロジェクトやAI関連プロジェクト等の数多くのプロジェクト、システムIT企画・DX企画・新規事業企画立案など、一貫してシステム・IT・DX関連業務に従事。2023年7月株式会社荏原製作所に入社後、生成AIプロジェクトを立上げ、CIO直下のデータストラテジーチームのユニットリーダー(部長)として、生成AI全社プロジェクトを推進中。

積水化学工業株式会社 デジタル変革推進部 部長

前田 直昭 氏

[プロフィール]

IT・デジタルの長期ビジョン策定や戦略推進、経営基盤革新プロジェクト(G-one)のヘッドを務める。環境プラントメーカーでのエンジニア、プロジェクト管理業務を経て、日系コンサルティングファームで国内外の製造業の経営課題解決と基盤強化に従事。2011年、積水化学工業に入社し、生産力革新センターで国内外のモノづくり基盤強化活動に従事。2019年、長期ビジョンを見据えた経営課題に対し、デジタル変革として取り組む企画を立案し、デジタル変革推進部を設立。現在、グローバルでの持続可能な成長を実現すべく、安心してデータを活用し、顧客価値や従業員価値の創出を目指して奮闘中。

花王株式会社

デジタル戦略部門 データインテリジェンスセンター データアナリティクス部 部長

佐藤 満紀 氏

[プロフィール]

情報科学を学び1990年に花王株式会社に入社。配属した情報システム部門で、メインフレーム、クライアントサーバー、WEBアプリといったアーキテクチャーが変化した時代に社内SEとして多くの業務システムの設計~開発~運用を担当。2004年、社内のマーケティング領域のデータ解析プロジェクトに参画後、ビッグデータ、データサイエンティストなどの言葉が登場する前からビジネスサイドでデータ分析と活用を約20年実践。2025年1月、所属していたDX戦略部門と情報システム部門が統合されたデジタル戦略部門においてデータアナリティクス部を担当する。

[プログラム概要]

企業はこれまでデジタルトランスフォーメーション(DX)に多大な投資を行ってきたが、その効果を実感している企業はどれほど多いだろうか。

本パネルディスカッションでは、DX投資の見直しと、生成AIがもたらす新たなDXの可能性に焦点を当て、それに伴うリスク管理について議論する。

生成AIは企業にとってデジタル変革を加速させる大きな力となる一方で、それに伴う組織的・技術的なリスクも存在する。

リスク管理とともにDX投資の戦略的見直しの視点をもち、持続的なイノベーションを実現するための戦略を再評価することで、技術革新と組織の変革をどのようにバランスさせるか考えることが必要だ。

本パネルでは、成功事例と失敗事例を共有し、それらを通じて得られた教訓を基に、次のステップをどう進めるべきかを模索する。企業が生成AIの真の価値を最大化するために、企業が次の時代に適応するための実践的な戦略を学んでいく。

「CIO Japan Summit」は主催社の厳選な審査を経たITリーダーの方々と最先端のソリューションプロバイダーの方々のみ参加されるサミットです。

そのため、参加基準を設けていない一般のイベントと違い、利害関係が一致する将来のビジネスパートナーや問題解決策の提供者との高いマッチングも実現します。

企業が抱える課題解決に取り組むCIOたちの視点に直接触れられるの機会。ビジネス変革の課題・問題の解決、ビジネスチャンスの獲得の場にぜひともご活用下さい。

第19回『CIO Japan Summit 2025』ではビジネスや社会を左右するデータを戦略的に活用し、より良い未来を築くために必要な視点とは何か、各業界のITリーダー16名にお話しいただきます。本サミットは、企業のIT部門責任者・最先端のIT部門関連のサービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、IT業界における課題や解決策について議論をしていただくイベントです。

| イベント名 | CIO Japan Summit 2025 |

|---|---|

| 開催日時 | 2025年5月12日(月)・13日(火) |

| 開催場所 | ホテル椿山荘東京 〒112-8680 東京都文京区関口2−10−8 |

| 主催 | マーカスエバンズ |

| URL | https://www.may25.ciojapansummit.com/ |

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。