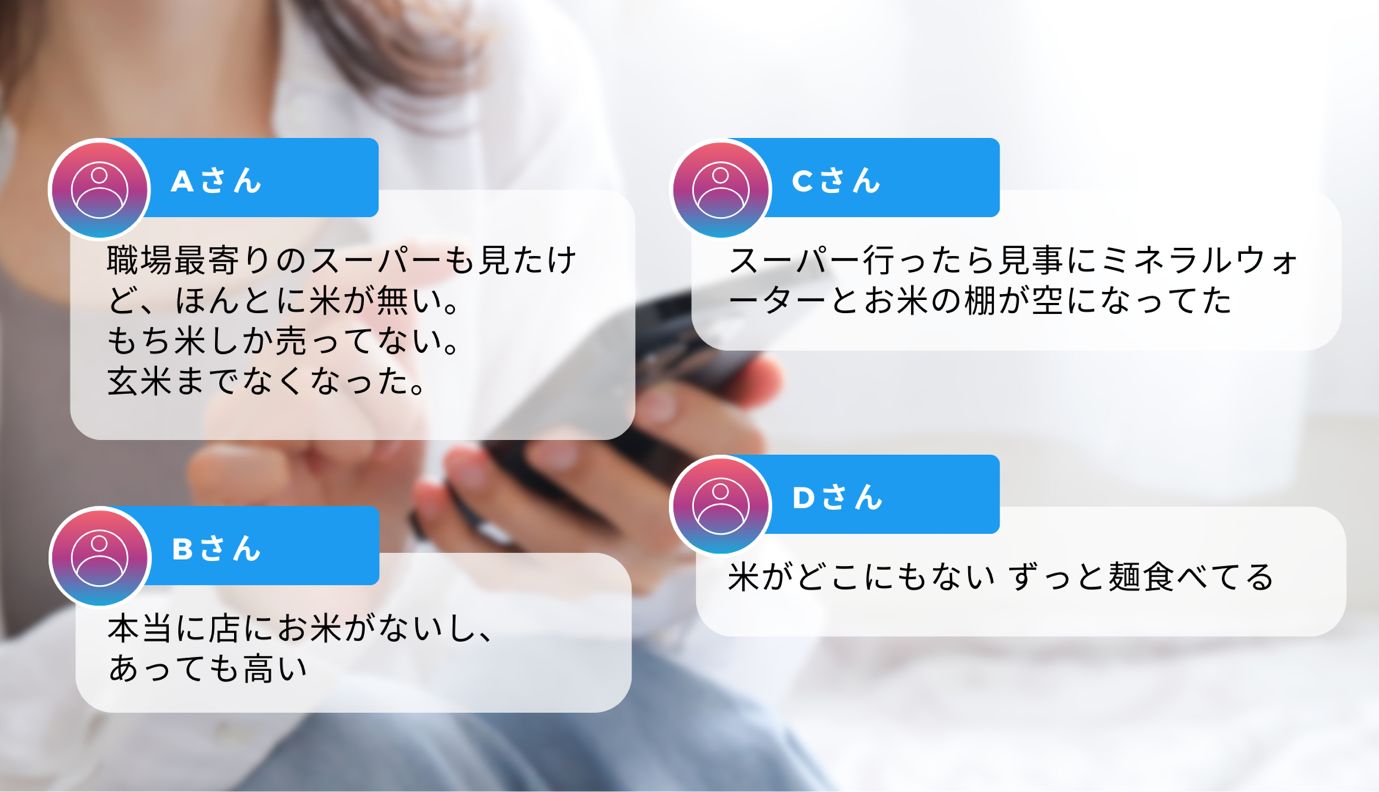

NHK NEWS WEBによれば、今年8月、X(旧ツィッター)では

「職場最寄りのスーパーも見たけど、ほんとに米が無い。もち米しか売ってない。玄米までなくなった」

「本当に店にお米がないし、あっても高い」

などと米が手に入りにくい状況についての投稿が目立った。

なかには

「スーパー行ったら見事にミネラルウォーターとお米の棚が空になってた」

「米がどこにもない ずっと麺食べてる」

といった投稿も見受けられた。

実際、筆者も奥さんに付き合って近所のスーパーに行ったが、米の棚は空っぽで、あったとしても通常価格の2倍程度になっていた。この時、筆者が思い浮かべたのは、1993年の「平成の米騒動」という悪しき記憶だった。(注参照)さすがに9月末ごろには米の供給は安定したようだが、なぜ米は供給不足となったのだろうか。

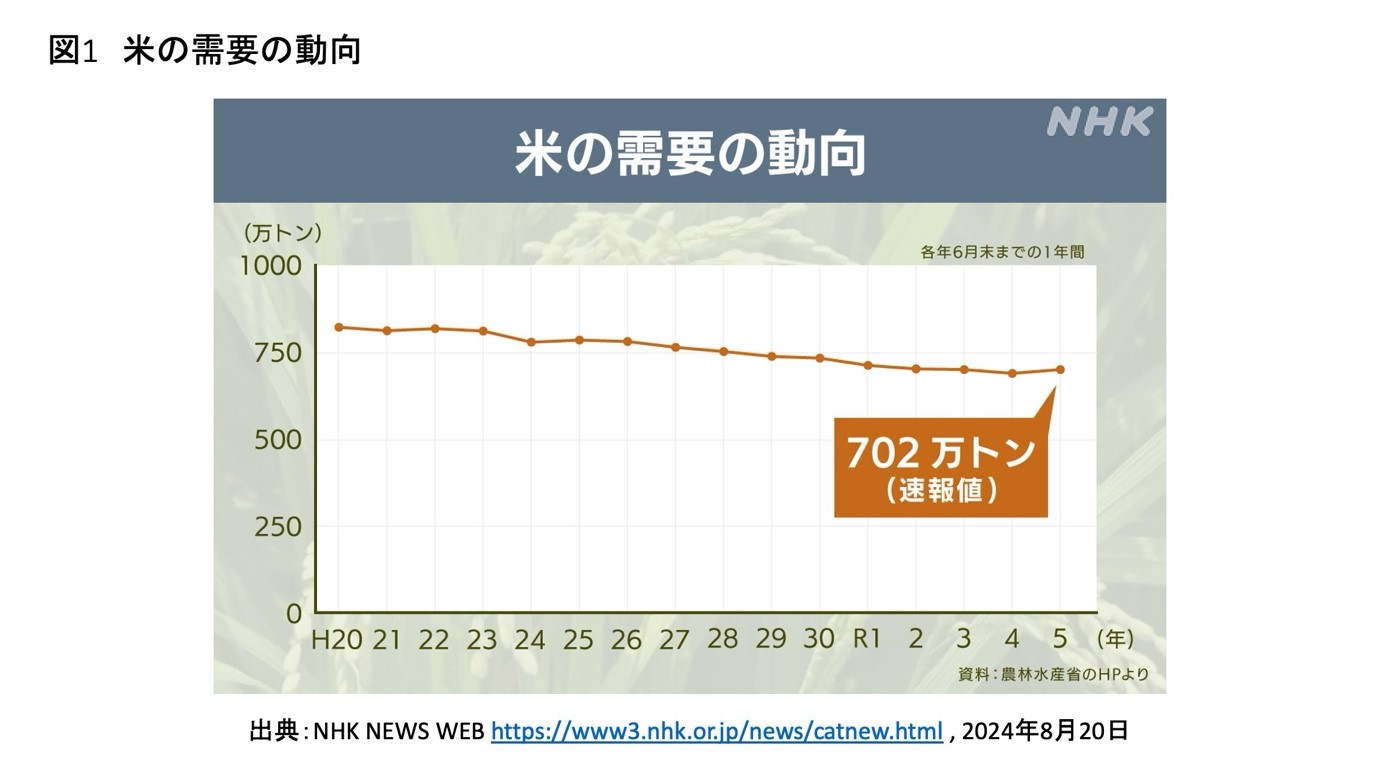

(図1)米の需要の動向

農林水産省によると、今年6月までの1年間の主食用のコメの需要は、702万トンと前の年より11万トン増え、10年ぶりに増加に転じていた。農林水産省は、インバウンドが好調だったことに加え、パンや麺など、ほかの食料品に比べると値上がりが緩やかだったことなどから、需要が伸びたのではないかと推測している。

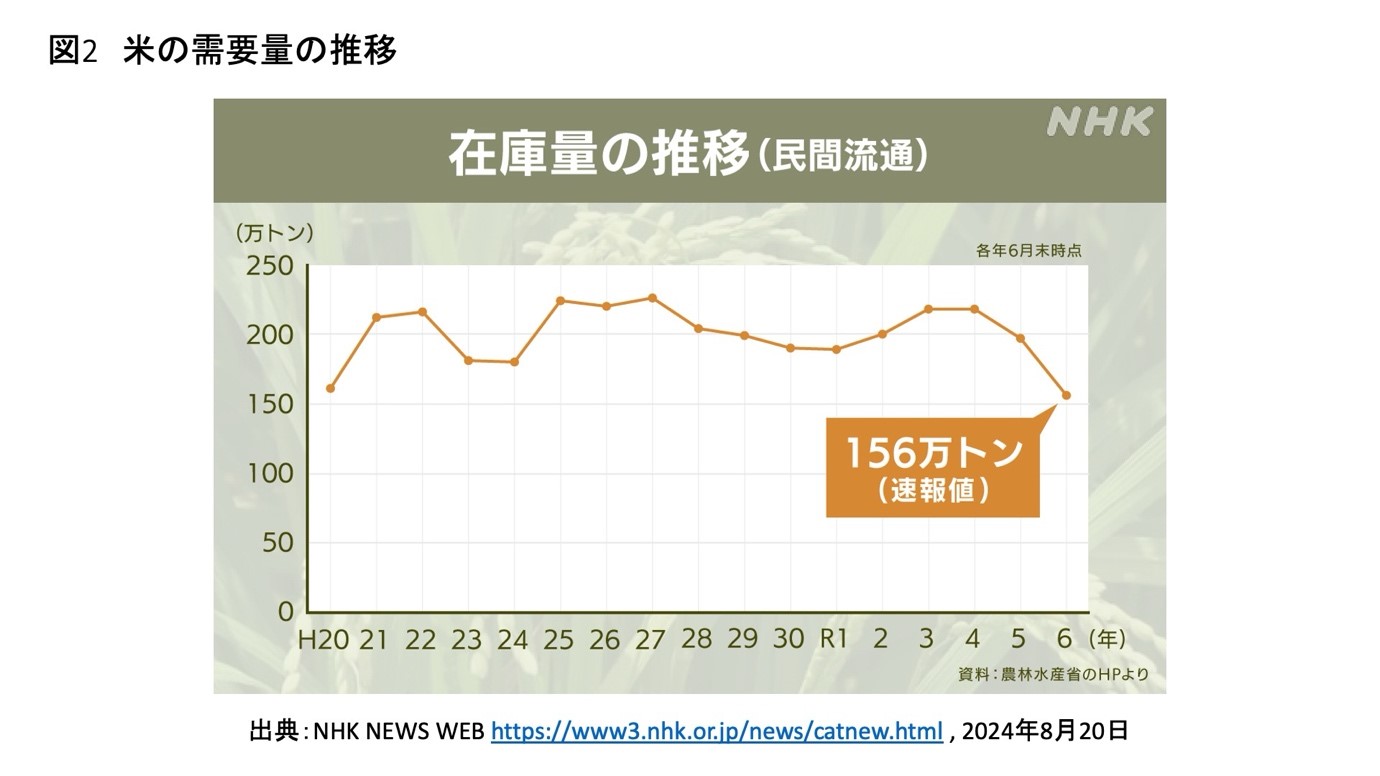

(図2)米の需要量の推移

これに伴って、民間での在庫も減っていて、6月末の時点では、156万トンと前の年の同じ時期より41万トン、率にして20%減って、記録を取り始めた平成11年以降では、最も少なくなった。

去年の猛暑などの影響で供給が見込みより少なかった一方、消費は順調で、その結果、在庫が今まででもっとも少なくなり、品薄になっていた。

農林水産省は、「例年、8月は、新米の本格的な出荷シーズンを前に、1年の中では、コメの在庫が最も少なくなる時期ではあるが、全国的に見れば、必要な量は確保できている。今年のコメの生育状況は順調で、新米が流通するようになれば、一部の品薄状態も解消に向かうとみられるので、買いだめなどはせず、ふだんどおりにコメを買い求めて欲しい」と説明していた。

ここで日本と世界の食料自給率を見てみよう。

2023年度の日本の食料自給率は、カロリーベースで38%、生産額ベースで61%だった。日本の食料自給率は、長期的には低下傾向にあるが、近年はほぼ横ばいで推移している。この低い自給率は、食生活の変化や農業の構造的な問題などが影響している。例えば、日本では米の消費が減少し、パンや肉などの輸入食品の消費が増加している。

日本の食料自給率は、他の先進国と比較するとかなり低い水準にある。例えば、カナダの食料自給率は200%を超え、オーストラリア230%、アメリカ119%、フランス130%、ドイツ91%とどの国も高い水準にある。

また、経済安全保障における競争国である中国とロシアの食料自給率を見てみると、中国の食料自給率は約76%、ロシアは100%以上だ。中国は穀物の自給率が高く、特に米と小麦は100%以上の自給率を誇っている。ロシアは特に穀物の生産が豊富で、世界的な穀物輸出国だ。

食料安全保障について、農林水産省は次のとおり説明している。

食料は人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要なものだ。全ての国民が、将来にわたって良質な食料を合理的な価格で入手できるようにすることは、国の基本的な責務だ。

このため、平成11年7月に公布・施行された「食料・農業・農村基本法」においては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保することとしている。また、凶作や輸入の途絶等の不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保しなければならない。

世界的な人口増加等による食料需要の増大、気候変動による生産減少など、国内外の様々な要因によって食料供給に影響を及ぼす可能性があり、食料の安定供給に対する国民の不安も高まっている。

このため、不測の事態に備え、日頃からそうした要因の影響等を分析、評価するとともに、不測の事態が生じた場合の具体的な対応手順の整備等を進めておく事が重要だ。こうした取り組みを通じて、総合的な食料安全保障の確立を図っていく。

食料安全保障は、あくまでも経済安全保障の枠の中で、エネルギーや資源のサプライチェーンの維持・確保とともに語られなければならない。平時においては、これまでのような食料供給体制でも良いが、有事の際には異なる食料供給体制を整えることが重要だ。5月の改正基本法に合わせて6月に成立した「食料供給困難事態対策法」は政府が重要とする食料や必要物資を指定し、世界的な不作などで供給が大きく不足する場合、生産者にも増産を求めている。

有事に備える食料安全保障体制の確立に欠かせないのは農業生産力の維持・確保だが、日本の場合、農業を担う労働力の減少と高齢化が著しい。

農業水産省の「令和5年度食料・農業・農村の動向」(基幹的農業従事者数と平均年齢)によれば、2000年に240万人いた基幹的農業従事者(主に自営農業に従事している者)は、23年に116万人まで減少した。75歳以上の割合は2000年では13%だったが、23年には36%を占める。65歳以上では70%を超える。一方、50歳未満の従事者は11%でしかない。また新規就農者は22年で4万6千人ほどいるが、多くが定年帰農などの高齢者であり、50歳未満は1万7千人に満たない。なかでも土地や資金を独自に調達して営農を始めた新規参入者は全体で4千人以下だ。

農業従事者の減少と高齢化は、農地の荒廃につながる。22年で約430万ヘクタールある耕地面積の利用率は91%で、1割近い農地が利用されていない。

農地の効率的利用を妨げているのが農地法だ。農地を耕作する農業者か、一定の要件を満たした法人(農地所有適格法人)でなければ農地を取得できない。賃借は可能だが、一般の株式会社は農地が取得できず、基盤整備などの長期投資が困難になっている。

農地の効率的利用を妨げる農地法の撤廃と農地保全を義務付ける法整備は緊急課題だ。

質の高い国内農産物と、世界から食材が届く環境を守ること、そして良質な肥料や飼料などが円滑に届くことを維持することが食料安全保障だ。国内生産とともに安定的な輸入を確保することは食料安全保障の大きな柱だ。

そのためには、国際市場の動向を詳しく分析し、国際的な物流の遅れや輸入先国の情勢の不安定化などを常に把握している必要性がある。そして貿易相手国との友好関係の維持や一国に依存することを避けるため、多様化を図る必要がある。

また、政府や企業、個人が中心となって食料備蓄を推進し、不測の事態に備えることが必要だ。

近年、日本は台風や地震などの大きな自然災害、気候変動に毎年のように苛まれている。

この原因が異常気象、気候温暖化にあることは明白だが、日本単独で解決できる課題ではなく、世界で取り組む必要がある。

2023年12月の「国連気候変動枠組条約第28回締約国会議」(COP28)では、

ネット・ゼロ目標の強化: 各国が2050年までにネット・ゼロ排出を達成するための具体的な計画を提出する。

気候適応策の強化: 気候変動の影響に対する適応策の重要性が強調され、特に途上国への支援を強化する。

気候資金の拡充: 気候変動対策のための資金を増やすための取り組みを促進する。

公正な移行の促進: 化石燃料から持続可能なエネルギーへの移行において、社会的・経済的な公正を実現するための枠組みを推進する。

などを議論したが、結局、具体的な対策を決定できず、大きな成果はなかった。

そうした中、日本では毎年のように集中豪雨被害が出ている。その原因である線状降水帯は、同じ場所で積乱雲が次々と発生して帯状に連なり、長時間、豪雨をもたらす。長さは最大300Km、幅は50Kmにもなり、台風を除き、日本で起きた集中豪雨の3分の2に該当する。発生数は2009年~2020年の年平均25回、2018年以降に限ると年34回にもなる。

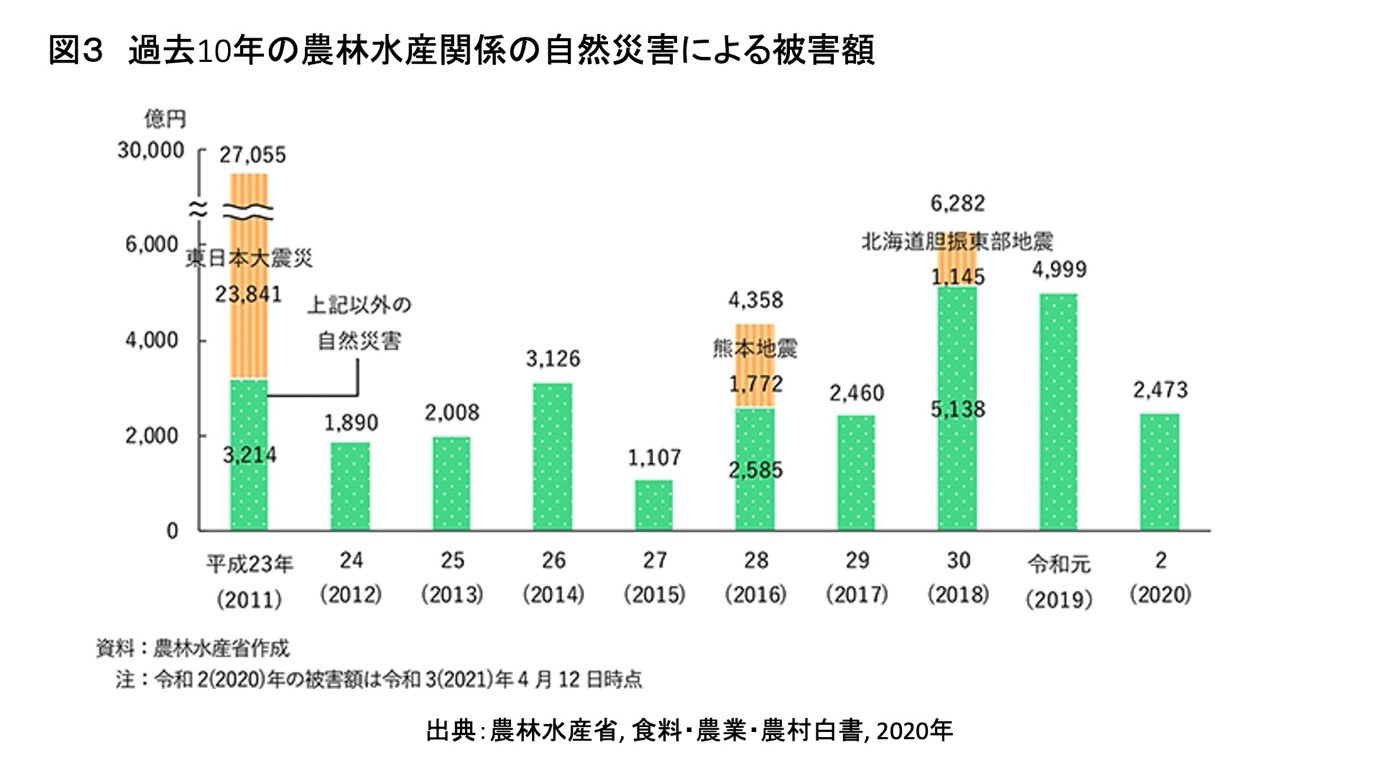

(図3)過去10年の農林水産関係の自然災害による被害額

図3は、地震による被害も含まれているが、毎年、莫大な被害が発生していることが分かる。ちなみに令和5年度6月29日以降の大雨による農林水産被害は、10月26日時点で1,020.9億円であり、特に農作物などは被害面積3,624ha、被害額37.7億円に上った。

2021年3月、日本の農業を取り囲む厳しい現状に危機感を覚えた農林水産省は「農業DX構想」を発表した。農業者の高齢化や労働力不足が進む中、デジタル技術を活用して効率の高い営農を実行しつつ、消費者ニーズをデータで捉え、消費者が価値を実感できる形で農産物・食品を提供していく農業(FaaS: Farming as a Service)への変革を実現するためにDXを積極的に推進しようとの構想だ。

(写真1)農業DX

47のプロジェクトを生産現場や農業経営、流通、食品産業などの「現場系」、農林水産省が主体となる「行政実務系」、現場と農林水産省をつなぐための「基盤整備」の3つに分類した。

具体的には

・IoT・ドローンを活用した農作業効率化

・QRコードを活用した果樹作業記録の見える化

・搾乳ロボットによる乳牛モニタリング業務改革

・ドローンによる森林調査業務改革

などが試されている。

中でもドローンや自動走行の農業機械を使った実証実験は、全国約200地区ほどで行われており、ほかにもセンサーを活用したデータ収集や画像解析や土壌評価などを利用した生産も試みられている。

こうした農業DXの課題は、

・資本の集中

・データの活用

・あるべき姿の共有

・消費者ニーズの把握

・農業サプライチェーンの維持・確保

などがある。

農業DXにも様々な課題があるが、日本の農業の現状を見れば、強力なゲームチェンジャーになりうると言えるだろう。

・国内生産の強化:農地法の撤廃と農地保全を義務付ける法整備により、農業生産の増大を図り、食料自給率を向上させることが重要

・備蓄の確保:政府や企業、家庭での食料備蓄を推進し、不測の事態に備えることが必要

・輸入先の多様化:輸入先を多様化し、一国依存のリスクを軽減することが求められる

・国際協力の強化:国際的な食料安全保障の枠組みに積極的に参加し、食料供給の安定化に向けた協力を強化

・農業DXの推進:AI、ドローンなどの積極的活用により、消費者のニーズを把握した効率的農業経営を推進・強化

(注)平成の米騒動

1993年、日本は深刻な米不足にあえいでいた。同年の日本の米の生産量は979万3000トンと、前年比74.1%にまで落ち込み、原因は1913年以来、80年ぶりの大冷夏だった。1993年の米の作況指数は74であり「著しい不良」で、1991年の不足(作況指数95)により、在庫量が少なかったことも拍車をかけた。

1991年6月15日のピナトゥボ火山の大爆発と関係があるとされ、偏西風の蛇行とエルニーニョ現象も要因の1つだとも言われた。加えて1993年は梅雨前線が長期間、日本列島付近に停滞した。

米が不足すると、価格が高騰し、これを回避すべく、外国から米の緊急輸入を始めた。1993年11月にタイからうるち米が輸入され、翌年には他国からも米が輸入された。内訳は中国から108万トン、タイから77万トン、アメリカ合衆国から55万トン、オーストラリアから19万トンだった。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。