目次

注:この記事はオクスフォード大学の研究チームが運営するOur World in Dataのサイトで公開されていた記事をデータのじかん編集部が独自に翻訳したものです。元記事はこちらです。

気候変動の問題は年々世界各地で注目されており、10人中8人もの人が気候変動の問題は自国に対する重大な脅威であると考えています。

その原因の一つであると言われている温室効果ガスの排出量の4分の1は実は食品の生産によるものです。

我々の食生活や何を食べるかという選択が、いわゆるカーボンフットプリント(二酸化炭素排出量)に多大な影響を与えているということに人々は気付き始めていますが、実際に朝ご飯、ランチ、そして夕食の二酸化炭素排出量を減らすには、何をすることが本当に有効なのでしょうか?

これについては「地産地消」が効果的である、という声をよく耳にします。実は国連もそれを推奨しています。食料の輸送距離が短くなれば温室効果ガスの排出量は減るはずなので、直感的にこれは正しいように感じます。ですが、実はこれは見当違いなアドバイスなのです。

もしも食料輸送が二酸化炭素排出量にもっとも大きな影響を与える要因であれば、地元の食べ物を選択するメリットはもちろんありますが、実はほとんどの場合、このロジックは当てはまりません。

輸送による温室効果ガス排出量は、食料から排出される量と比較すると微々たるものであり、「食料がどこからやってくるか」よりも、「何を食べるか」の方が実ははるかに重要なのです。

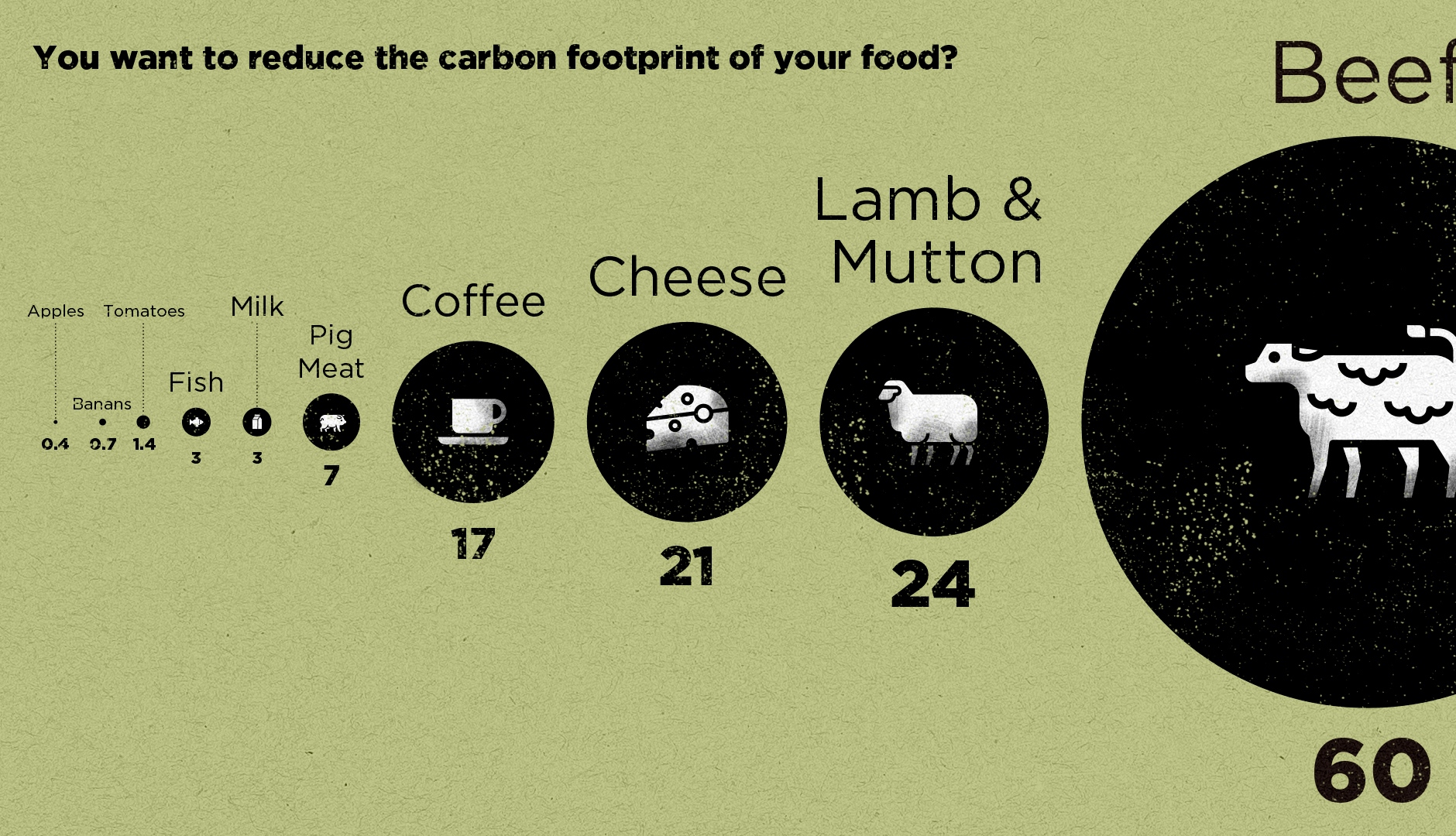

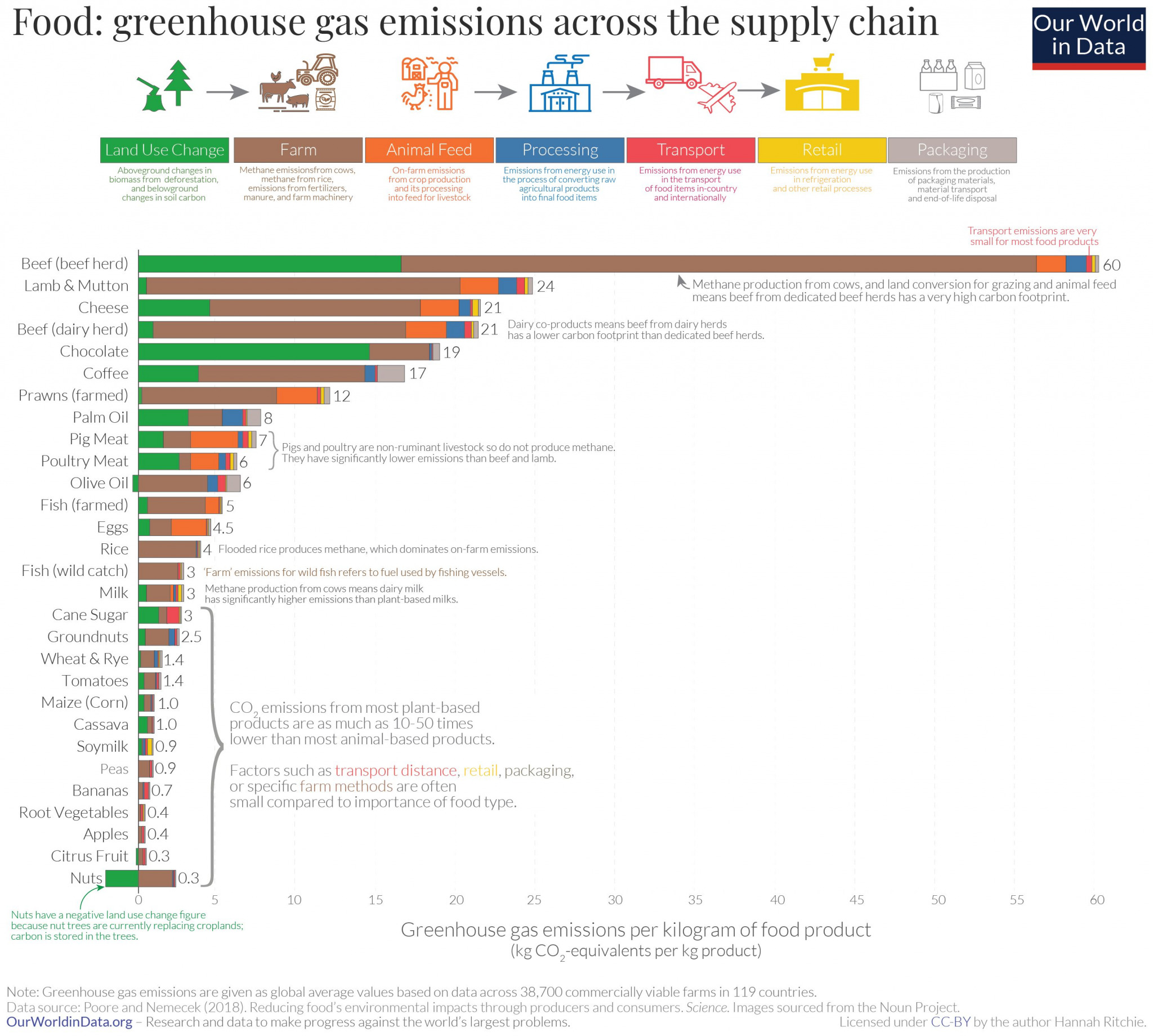

上の図は、牛肉からナッツ類まで29種類の食品生産物による二酸化炭素排出量を示したものです。(クリックして拡大)

それぞれの食品生産物ごとに、サプライチェーンのどのステージで二酸化炭素が排出されるのかが、土地の利用方法から輸送、パッケージングにいたるまでそれぞれの過程の状況ごとに表示されています。

これは2018年に科学誌「サイエンス」に掲載されたJoseph PooreおよびThomas Nemecekによる過去最大規模のグローバルフードシステムのメタ解析データをソースとしてます。この調査では、119カ国にある38,000以上の生産農家からのデータの分析が行われました。

この比較調査において、我々は食品生産物1kgあたりの温室効果ガスの総排出量に注目しました。温室効果ガスに含まれるもののうち二酸化炭素が最も重要だと見なされていますが、それ以外にも重要な要因はあります。農業は、他の温室効果ガスであるメタンと亜酸化窒素の主な発生原因です。食料生産による二酸化炭素排出量を理解するために、研究者は二酸化炭素換算をキロ単位で示すことにより、二酸化炭素だけでなくその他の温室効果ガスを対象とすることが可能となります。

この研究の最も注目すべき点は、温室効果ガス排出量には食品種ごとに大きな違いがあり、例えば1kgの牛肉を生産するのに60kgの温室効果ガス(二酸化炭素換算)が排出されるのに対し、豆はたった1kgであるなど、食品ごとに大きな違いがあるというところです。

総体的に言うと、植物性のものよりも動物性の食品の方が排出量が多いとされています。ラム肉とチーズは、共に1kgあたり20kgの二酸化炭換算を排出すると言われています。鶏肉と豚肉はその値よりも低いとされていますが、植物由来の食品の大半よりは多く、それぞれ6kgと7kgという数値が出されています。

食品種のほとんど、特に排出量の多い食品種の場合、温室効果ガスは土地利用の変更(図の緑の部分)および農場でのファームステージ(茶色)において排出されます。農場プロセスでの排出については、有機肥料、化学肥料の両者も含む肥料散布や、腸内発酵(家畜体内でのメタン生産)なども含まれています。これらを合計すると、土地利用と農場プロセスでの排出がすべての食品による排出量の実に80%以上を占めていることになります。

それでは輸送は?というと、輸送に起因する温室効果ガス排出量は実はほんのわずかです。ほとんどの食料においては10%以下となっており、牛肉に至ってはわずか0.5%を占めるだけとなっています。

これは輸送に限ったことではなく、農場を離れてからの加工、輸送、小売、包装における排出量は、サプライチェーンの全体と比較してみると微量にすぎません。

このデータはあくまでも個々の食品について見た場合のものです。しかし、実際の食生活においてもこの研究結果は有効です。EU全域における調査でも、食料輸送による温室効果ガス排出量はわずか6%に留まり、乳製品、肉、卵による排出量は83%を占めていました。

地元の牛肉やラム肉を食べることは、他の食材の何倍にも当たる二酸化炭素を生みだすことになります。それが地元で生産されたものなのか、世界の裏側から運ばれてきたものなのかという点は全体の排出量にほとんど影響を及ぼしません。

牛肉の輸送は通常、牛肉によって排出される温室効果ガス排出総量の1%以下です。地元の食材にこだわったところでほとんど影響はありません。世界のどこで暮らしているのかにもよる、牛肉の移動距離も要因となり得る、とあなたは考えるかも知れませんが、しかし実際にはそれは些細な問題なのです。

つまり、隣の農家から購入するのか遠くからわざわざ購入するのかということよりも、二酸化炭素排出量において重要なのは、「購入する場所」ではなく、「それが牛肉である」という事実なのです。

この数値は世界のどこであなたが暮らしているのかによって変わってくる、と考えるかもしれません。隔離された場所で暮らしている場合、地元の農家から牛肉を買うよりも二酸化炭素排出量は飛躍的に多くなるだろう、とあなたは考えるかもしれません。しかし、牛肉が生み出す温室効果ガスの全体と比較してみると、輸送による排出量は微々たるものです。

牛肉1キロあたり、通常およそ60キロの二酸化炭素を排出すると言われています。それでは試しに、イギリスで暮らす人が地元の牛肉を購入した場合とおよそ9000キロ離れた中米から輸入された牛肉を購入した場合との温室効果ガスの排出量を比較してみましょう。

船により食品の輸送を行なった場合、1トンキロにつき二酸化炭素相当量23グラムの温室効果ガスが排出されます。

計算式にすると下記になります。

9000km x 1トンキロ当たり23g ÷ 1000 ÷ 1000 = 0.207キロ

つまり、中米からイギリスまで9000キロを移動させるためには二酸化炭素相当量で207グラムの温室効果ガスが排出されます。これは牛肉によって排出される二酸化炭素相当量60kgのわずか0.35%に当たります。

地元の農場に徒歩で向かい牛肉を購入した場合、輸送によって排出される二酸化炭素は理論上ゼロですが、60キロの二酸化炭素相当量が59.8キロになったところで、ほとんど影響はありません。

食料が生み出す二酸化炭素相当量は、二酸化炭素排出量が多いものほど移動距離による排出量が占める割合は少なくなります。

2008年にEnvironmental Science & Technologyから出版されたChristopher Weber氏およびScott Matthews氏による研究は、アメリカ国内における食料の輸送距離および食料の種類が気候に与える影響をそれぞれ調査しました。この研究の分析では、牛肉や乳製品によるカロリーを週に1度以下の頻度で鶏肉、卵、あるいは植物性由来の食品に替えることが、全ての食料を地元で生産されたものにするよりも温室効果ガスを削減できることが示されました。

消費者の支出データを分析してみると、平均的なアメリカの家庭における食料由来の温室効果ガス排出量は、年間二酸化炭素相当量およそ8トンと試算されています。このうち食糧輸送による温室効果ガス排出量はわずか5%の0.4トンでした。これが意味することは、たとえすべての食料を地元で調達したとしても、食料による二酸化炭素排出量の削減は最大5%だということです。しかし、実際には地元のスーパーに出かける場合にも微量とはいえ二酸化炭素が排出されることを考慮すると5%まるまる削減できることは現実的とは言い難いでしょう。

この調査では、週に1度、一般家庭で食されている赤肉および乳製品のメニューを鶏肉、魚、卵に置き換えるだけで二酸化炭素相当量0.3トンが削減できると試算しています。さらにそれらを植物性の食品に置き換えた場合、二酸化炭素相当量0.46トンを削減することができます。つまり、赤肉と乳製品を食べない日を1日設けるだけで、食料の輸送距離のゼロにした場合と同じ効果が得られるのです。

また、地元の食材にこだわることがむしろ排出量を増やしてしまうケースもあります。ほとんどの国では、多くの食料が一年の特定の時期にしか栽培・収穫できません。しかし、一年を通して消費者からの需要はあります。この需要に対応するには通常次の3つの選択肢があります。

① その食料が旬な国から輸入する

② グリーンハウスなどエネルギー集約型の生産方式により年間を通して生産する

③ 冷蔵保存、その他の保存方法を活用し数ヶ月保存する

しかし、食料を輸入した方が温室効果ガスを抑制できる、と結論付けた調査も数多く存在します。

Hospidoらの研究(2009)では、冬の間にイギリスでレタスを生産した場合、スペインから輸入するよりも3〜8倍の温室効果ガスが排出される、と試算しています。これは他の食材でも同じです。スウェーデンのグリーンハウスでトマトを栽培するには南ヨーロッパから旬のトマトを輸入するよりも10倍のエネルギーが必要と言われています。

ほとんどの食料においては輸送費の影響は小さいものですが、一つ例外があります。それは空輸される場合です。

空輸が一般的な輸送方法だと思っている人も多いかも知れませんが、実際に空輸される食料はごくわずかです。食料の輸送距離のわずか0.16%にすぎません。しかし、食料を空輸する際には、船による輸送と比較して実に50倍もの温室効果ガスが排出されます。

アボカドやアーモンドなどほとんどの食料は船で運ばれます。メキシコからイギリスへアボカドを輸送する場合、トンキロ当たり二酸化炭素相当量0.21kgが排出されます。しかしこれはアボカド自体の二酸化炭素排出量のわずか8%程度にすぎません。船による輸送が長距離に及ぶ場合でも、地元産の動物性食材よりも二酸化炭素排出量ははるかに少量です。

では、どのような食料が空輸されているのでしょうか?また、どうすれば避けるべき食材を知ることができるでしょうか?

多くの場合、それは食材の腐りやすさに依存します。収穫後すぐに食べる必要があるものがこれに当たります。この場合、船による輸送は時間がかかりすぎるため、空輸することが唯一の現実的なオプションとなります。

一部のフルーツや野菜がこれに該当します。たとえば、アスバラガス、さやいんげん、ベリーなどは空輸されることが普通です。

輸送方法は通常ラベルに記載される類の情報ではないため、どの食料が空輸されてきたのかを判別する作業は簡単ではありません。そのため、空輸品を意識的に避ける、というのも簡単ではありません。シェルフライフが極めて短く、遠くの国から輸入されてきた食料を避けることがもっとも簡単な見分け方かも知れません。生産国は通常記載されているので参考にするとよいかと思います。新鮮さが強調されている食料の場合、輸送速度に優先順位が置かれていることも多いため、空輸されている可能性も高くなると考えてよいかと思います。

もしもあなたが食品由来の二酸化炭素排出量を減らしたいと考えているなら、空輸されている食料をまずは避けてみましょう。しかし、それ以上に効果的な方法を探しているのであれば、地産地消にこだわるよりも、何を食べるかについて意識的に考えましょう。肉や乳製品を減らす、あるいは反芻動物の肉の代わりに鶏肉や豚肉、あるいは植物由来の代替品に置き換えることで、温室効果ガスの排出はより効果的に削減することができるのです。

(原文:You want to reduce the carbon footprint of your food? Focus on what you eat, not whether your food is local by Hannah Ritchie/翻訳:舩木梓&データのじかん編集部)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。