目次

近年、個人の幸せの追求はもちろん、会社組織としても労働者の生産性を上げるために、経済学的な観点から幸福(ウェルビーイング)の向上を目指す必要性が高まっている。ただ、幸福度やこころの健康が大切だと理解しているつもりでも、どこか抽象的でイメージできない人も少なくないだろう。

日本生命のシンクタンク「ニッセイ基礎研究所」の岩﨑敬子研究員は、2013年から現在まで、行動経済学や応用ミクロ経済学を中心とした学際的な研究によって、データを元に、幸福度やこころの健康と様々な変数の間の因果関係を探り続けている。

今回はその研究の現在地と、私たち個人や企業などの組織が幸福を高めるために様々なデータや情報とどう向き合うべきなのか。そのヒントを岩﨑さんに伺った。

2021年11月現在、幸福度やこころの健康に関する研究は、行動経済学、公衆衛生学、心理学など様々な理論や領域を跨ぎ「学際的」に広がっており、それぞれの分野で色々な研究が積み重なっている。こうした個々の研究で幸福度やこころの健康と様々な変数の間の「相関関係」が明らかになる一方、「因果関係」は未だに不明瞭な部分が多いという。

「因果関係が分からなくては、『なにをすれば人々は幸福になるのか』、『人々の幸福度が高まると企業や社会にどのような影響があるのか』という問いに答えることはできず、分析結果をより多くの人に良い影響をもたらすような政策につなげるための示唆を得ることは困難です。2000年代に『幸福と経済学』に注目が集まり、幸福度と様々な変数の間の相関関係を示す研究結果が蓄積されてきました。2010年代に入ってからは、それぞれの因果関係を明らかにする研究が活発になっています」

幸福に関するデータの相関関係と因果関係について理解を深めるための例として、幸福度と生産性に関わるデータを確認してみよう。以下の図は、日本(赤点)を含むOECD諸国の幸福度と生産性の関係を示している。

OECD 諸国の幸福度と生産性

図からは日本は他国と比べると生産性・幸福度ともに低いことが分かるが、これはあくまでも「相関関係」であることに注意しなくてはならない。

といった可能性が考えられるため、幸福度が生産性を高めているという因果関係があるとは言い切れないのだ。そこでニッセイ基礎研究所は5,309人を対象とした因果関係を解明する手法である「ランダム化比較試験(RCT)」を含む大規模調査を実施し、幸福度と生産性の因果関係を探った。

ランダム化比較試験の設計

同調査では実験参加者をランダムにコントロールグループとトリートメントグループに分けることで、2つのグループの同質性を担保した上で、トリートメントグループの人にポジティブな感情を高めることを目的とした「お笑い動画」を視聴頂き、感情に影響のなさそうな動画を視聴頂いたグループと同じ作業をして頂くことで2つのグループの生産性を比較する狙いがあった。実際、お笑い動画を視聴してポジティブな感情が高まった東京都在住者のグループでは、足し算の正答数が多い(生産性が高い)ことが確認された。

トリートメントとポジティブな感情/生産性(東京都)

また、1年以内に配偶者の死亡や療養を経験した人は経験のない人に比べて幸福度が低く、足し算の正答数も少なかったことも明らかになっている。

1 年以内の配偶者の死亡や配偶者の療養の有無と幸福度/生産性

この調査では、ポジティブな感情が労働者の生産性を高めるという因果関係の存在を実証的に示している。その一方、個人や地域によって「幸せの感じ方」に大きな違いがあることも明らかになった。

実は、お笑い動画を視聴して、感情に影響の無さそうな動画を視聴したグループより、平均的にポジティブな感情が高くなったのは東京都在住者のみで、全国的には感情に影響の無さそうな動画を視聴したグループの方がポジティブな感情が高くなってしまったのだ。

トリートメントとポジティブな感情(全国)

「限定的ではあるものの、幸福度と生産性の因果関係の存在は示せましたが、実験で使われたお笑い動画によってポジティブな感情が高まったのが東京都の住民だけだったのは正直予想外でした。幸福度を高めるための方法は地域や文化といった属性や個々人によって異なるということを痛感しましたね。今後は人の感情に良い影響を与える具体的な取り組みについての実証実験や効果検証の積み重ねが必要です」

お笑い動画でポジティブな感情が高まったのは東京都民だけだったという結果は、「幸せ」の捉え方が千差万別であり、幸福に関する研究結果をより多く人に良い影響をもたらすような政策に活かすのは容易ではないことを示唆する。全体と個々の幸福度やこころの健康の捉え方の違いは、同研究所が行った「テレワークとこころの健康への影響」に関する分析でも浮き彫りになったという。

2020年と2021年の2~3月、それぞれ約6,000人にアンケートを実施し、テレワークの頻度とこころの健康(K6)の関係を調査した。その結果、新型コロナの拡大以前にはテレワークを行っていなかった、もしくは頻度が少なかった子育て中のビジネスパーソンが、コロナ禍で週3日以上のテレワークを行うようになると、こころの健康状態が改善し、幸福度が高まった傾向があることが明らかになった。

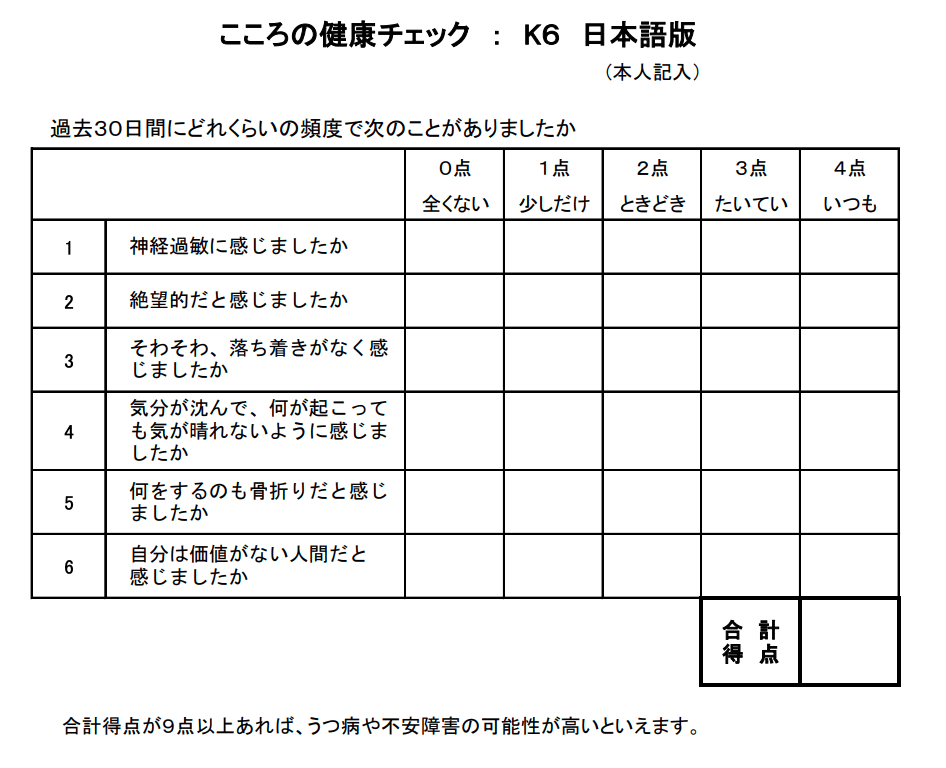

上記図表参照:こころの健康チェック:K6日本語版-沖縄県

K6|Kessler Psychological Distress Scaleは米国のSeth S Kesslerらによって、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリ ーニングすることを目的として開発され、一般住民を対象とした調査で心理的 ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として国際的に使用されている全般的なこころの健康状態を示す指標として広く利用されている。(参照:厚生労働省HP)

K6が9点以上の人の割合の変化

「この調査の結果から、テレワークの実施は働き方の選択肢を増やすことで、子育て世帯の助けになる可能性があることが示唆されます。ただ、レポートを読んだ方から『子育て中の世代だがテレワークは苦手』というレビューもいただきました。全体としての傾向を捉えることは政策的には重要ですが、その一方で個々人にとっての幸福は多面的で違いがあることを念頭に置かないといけないと改めて考えましたね。やはり、政策をより多くの人の幸せにつなげるためには、より一層の研究の積み重ねが必要になると感じています」

岩﨑さんはニッセイ基礎研究所で大規模な調査を行う一方、2013年から福島原発事故で被害を受けた方々のこころの健康について、避難者への個別インタビューやアンケート調査を行っている。多様な視点から幸福度やこころの健康を探っている岩﨑さんに、企業や組織が労働者の幸福を高めるためにできることを伺った。

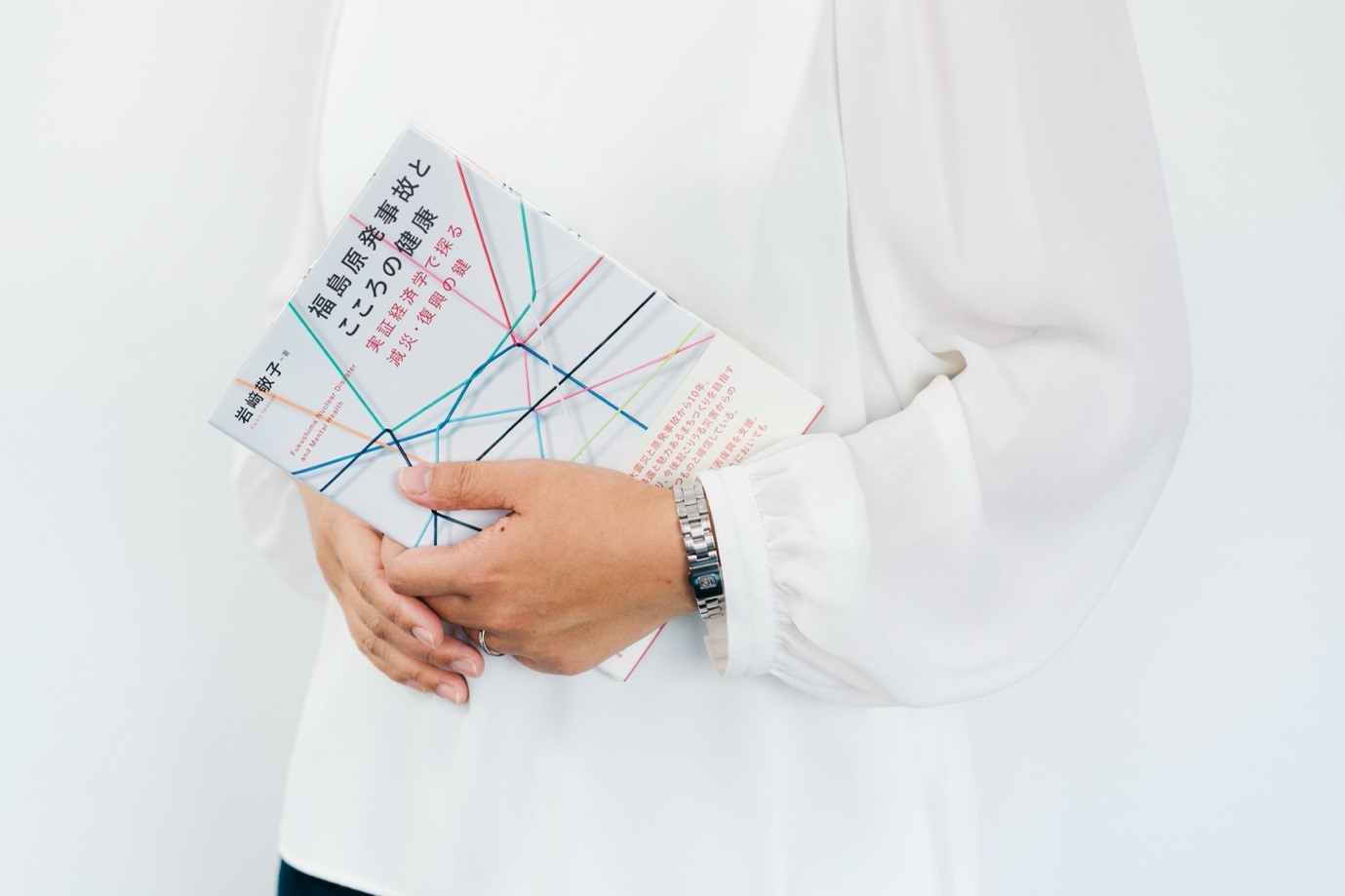

東日本大震災と原発事故から10年経つ2021年3月には、福島県双葉町の人々に寄り添い調査してきた岩﨑氏が、実証分析で災害の影響からこころを守るための一つのエビデンスとして「福島原発事故とこころの健康 実証経済学で探る減災・復興の鍵」(日本評論社)を上梓した。

「幸福度の向上を企業経営に活かしていくためには、『現場での取り組み』と幸福度や生産性を高めるエビデンスの積み重ねが重要だと考えています。とはいっても、社内の半分だけランダムにテレワークにして効果検証するといった取り組みは現実的ではありませんよね。まずは、できる範囲で構わないので、従業員を想った行動を積み重ねることから始めてみてください。例えば『自由に取れるお菓子やフルーツを用意する』と幸福度と生産性が高まったという研究結果もあります。また、利他的行動によって自分自身の幸福度が高まる可能性があることを示した研究もあります。もちろん、それで絶対に幸福度が上がるわけではありませんが、まずは試してみることがスタートラインだと思います。そして、そのきっかけや参考となるエビデンスを提供していくことが、私の役目だと考えています」

それでは個人が幸せになるために、まず試してみるべきことは何なのだろうか。

「個人ではより幸福度を高める因果関係を特定することは、実はとても難しいのです。というのも、自分は1人しかいないため幸せになるための『行為をした自分』と『しなかった自分』を同時に比較できないので。だから、効果が出ているのかは厳密にはわかりませんが、私個人は感謝するように心がけたり、仕事とプライベートのオンオフの切り替えを意識したりするようにしています。こうした積み重ねが幸せにつながると考えています」

また、岩﨑さんによると、研究だけでなく、情報の受け取り手にとっても相関関係と因果関係の区別は意識する必要があるという。幸福度やこころの健康に関心が高まっている現在、多くのメディアで様々な幸福に関わる数値や傾向などの情報が発信されている。

ただ、そのなかには「相関関係」であるにも関わらず、まるで「因果関係」のように情報が記載されているケースは珍しくない。記載されているデータや傾向、記事の結論が誰しもに当てはまるわけではないという視点を持つことが、自身や他人への幸福を理解するためには欠かせないという。

「私たちのような情報の発信側も『調査の結果が悪い』とだけ発信してしまうと、その情報を受け取った人のこころの健康が悪くなってしまう可能性が考えられます。そのため、必ずしも全員に当てはまるわけではないということの明記や、結果への対策を合わせて発表するなどの考慮が必要だと思います」

また、新型コロナのワクチンとリスクなどのニュース記事の見出しにありがちな「●%」という数値だけを鵜呑みするのではなく、その検証の内容などを確認して納得して自身の行動を決めることも大切だ。

「日々の情報を目にするだけでも感情が動いてしまうことは、ごく自然なことです。だからこそ、情報が氾濫する現代社会ではセンセーショナルな情報に触れた際、一歩引いた立場からその情報について少し調べてみることで、こころの健康を良い状態に保ちやすいのではないかと思います」

2018年、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(東京大学、国際貢献)。独立行政法人日本学術振興会特別研究員等を経て、2018年ニッセイ基礎研究所に入社、2021年7月より現職。専門は、行動経済学などの視点から災害復興や金融・健康活動に関する実証研究。2013年より、福島県双葉町の全世帯を対象とした「東日本大震災による被害・生活環境・復興に関するアンケート」調査を継続して実施し、原発事故とこころの健康の因果関係を分析した研究を発表している。2018年、行動経済学会奨励賞受賞。

主著に

“Social capital as a shield against anxiety among displaced residents from Fukushima,” (with Sawada, Y. and Aldrich, D. P.) Natural Hazards, 89: 405–421, 2017.

“Verifying Reference-Dependent Utility and Loss Aversion with Fukushima Nuclear-Disaster Natural Experiment,” (with Lee, M. J. and Sawada, Y.) Journal of the Japanese and International Economies, 52: 78-89, 2019.

著書に「福島原発事故とこころの健康 実証経済学で探る減災・復興の鍵」(日本評論社)

(取材・TEXT:藤冨啓之 PHOTO:Inoue Syuhei 企画・編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!