目次

アジア諸国の中でもデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が一向に進まない国として知られている日本。そのような中、テクノロジーとノウハウを組み合わせ、ユーザー企業の求める最適なシステムを構築するSIerの役割は大きいはずなのですが、一方で、従来通りのやり方が通用しなくなっているのも事実です。

企業の「本質的なIT化」が喫緊の課題となる中、SI産業にとってDXの進展は何を意味するのでしょうか。また、SIerが今後も企業のIT部門にとって欠かせない存在であり続けるためにはどのような姿を目指し、どのような関係を築いていけばいいのでしょうか――。

本特集「なぜ、日本企業のIT化が進まないのか?」では、普段、SIerの顧客側としてユーザー企業内でシステム企画に携わる情シス部長を聞き手に、エンタープライズ業界を取り巻く問題の本質を探るとともに、IT化を成功に導くための情シスとSIerの関係を考えます。

6本目の本記事では、「100年に一度」という大規模な再開発が進む渋谷区で、ITを武器に行政サービスに大きな変革を起こしている副区長兼CIOの澤田伸氏に話をお聞きしました。

区民が区役所に足を運ぶことなく、サービスを受けられる環境づくりを目指し、本質的な構造改革に取り組んでいる渋谷区。最近では、「住民票の写しをLINEで請求できるようにする」など、先進的な取り組みで注目されています。

改革が難しいと言われる行政の世界で澤田氏は、どのようなリーダーシップを発揮して改革を推進しているのでしょうか。本記事では、改革のリーダーの取り組みを通じて、これからのSIerの役割と、あるべき姿を考えます。

「100年に1度」という大規模な再開発の渦中にある渋谷。そんな中で、ITの力をフル活用して行政に大きな変革をもたらしているのが、渋谷区の副区長兼CIOを務める澤田伸氏だ。同氏は飲料メーカーのマーケティング部門、大手広告代理店、外資系投資ファンドなど、複数の大手企業でキャリアを積んだ後、2015年10月に東京23区としては初の「民間出身の副区長」として、渋谷区の副区長に就任した。

現在、副区長としてさまざまな地域行政改革に取り組むとともに、CIOとして行政内部や、地域・住民サービスにおけるIT活用を積極的に推進している同氏は、変化を起こすのが難しいと言われる行政の世界で、どのようなビジョンのもと、どんな体制で本質的なIT化を進めているのか。AnityA代表取締役の中野仁氏を聞き手に、その手法と改革の構造に迫る。

中野氏 大手広告代理店や外資系投資ファンドなど、複数の大手民間企業で活躍されてきた澤田さんが、渋谷区の副区長という一見すると畑違いに見える仕事に就かれたのは、一体、何がきっかけだったのでしょうか。

澤田氏 直接のきっかけは、広告代理店に勤めていた頃の後輩が渋谷区長に当選した後、「ぜひやってくれませんか」と声を掛けてくれたことでした。区長は「渋谷区の可能性を引き上げたい」「可能性を創造する街に変えたい」という目標を掲げていて、そのためには「多様性」が1つのキードライバーであるというビジョンを持っていました。私も、個人的にその考えにとても共感できたので、「事務方としてぜひ、区長を裏から支えたい」と考え、オファーを受けることにしました。

今、実際にやっていることは、区長のビジョンを事務方として具体的な施策に分解して、戦略に落とし込み、それを具現化するためのアクションプランを策定して、PDCAを回しながら実践していく——ということです。民間企業では、ごく当たり前の取り組みですが、行政機関ではできていないことも多いので、これまで民間で培った経験を基に現在、さまざまな面から変革に取り組んでいるところです。

中野氏 2015年10月に、東京23区では初めての民間出身の副区長として登用されたわけですが、就任したばかりの頃はどんな課題がありましたか。

澤田氏 真っ先に感じたのが「チェンジマネジメント」、つまりマネジメントの在り方を変えることの必要性でした。

世の中で大きな社会構造の変化が生じている中、渋谷区もそれに応じてどんどん変化していかなければ、たとえ自治体といえども生き残っていけない時代です。これまでも、若い職員を中心に新たな発想を行政に持ち込もうという気運はあったのですが、ミドルマネジメント層が「自分の仕事を増やしたくない」という理由でイノベーションの芽を潰してしまっていた面がありました。「これでは地域社会の可能性を引き出すのは不可能だ」と考え、チェンジマネジメントに取り組むことにしました。

中野氏 組織を変えていくためには、変革を率先して引っ張って行けるリーダー役の人材が必要ですよね。そうした人材はどのようにして確保したのでしょうか。大きく分けて外から連れてくるケースと、内部で育成するケースの2パターンがあると思うのですが。

澤田氏 まず、私自身が外部から来た人間ですし、区長も民間からの転向組です。イノベーションを起こすためには、これまでとは違うことをやるために、ある種の「異物」を外部から取り入れて、組織に混入する必要があります。それはときに劇薬にもなり得ますが、私自身、これまでさまざまな企業で変革の先導役を務めてきた中で、やはり大きな変革を成し遂げるためには大胆なスクラップ&ビルドが必要だと感じています。

中野氏 ただ、そうした大きな変化にはどうしても内部からの抵抗が付き物ですよね。一定数の「どうしても変わりたくない人たち」が存在する。

澤田氏 そうですね。でも、それはある意味、仕方がないことだと思います。変わらない人たちを変えようとしても、ほとんどは無駄な努力で終わりますから、「変われる人たちだけを変えること」に注力すべきだと思います。

パレートの法則に従えば、あらゆる組織は実質的に上位20%の人財の有する能力とイニシアティブによって成長しており、残りの80%は定型化が可能なオペレーション業務を中心に日々の活動を行っているものと考えます。従って「上位20%の人たちの意識や行動を変化させること」が重要です。残り80%の人たちがやっている定型化可能な業務は段階的にRPAやAIに代替されます。しかし、行政組織の課題は、「上位20%の人財が、定型化可能な業務に忙殺されていること」です。よって、デジタルテクノロジーを活用して新たに創出した時間をもっと難度の高い課題に対して使える、よりクリエイティブなアプローチができる環境にシフトすべきなのです。

中野氏 行政機関におけるクリエイティブな業務とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

澤田氏 私は、行政ほどクリエイティビティが必要とされる仕事はないと考えています。

「より良い行政の在り方を考える力」「地域社会や住民一人ひとりとコミュニケーションをとりながらつながっていく力」「多様性を認め合う力」「そして民間とも積極的に交流してコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す力」——。これからの地域行政では、こういった能力が重要になってきますが、これらはどれも、人間にしか成し得ないクリエイティブな営みです。現在、渋谷区で進めているさまざまなイノベーションを通じて達成しようとしているのは、このように「人間らしい仕事を取り戻すプロセス」にほかならないのです。

中野氏 企業にせよ行政機関にせよ、組織の文化や風土を変えるには、イノベーションの先頭に立つ「チェンジメーカー」たる人材が不可欠です。そうした人材を獲得するために、民間企業の場合は社外からスカウトしてきたり、社内で人材を育成したりするとともに、「新卒採用時にいかに高いポテンシャルを持つ人材を獲得できるかと」いう採用戦略が重要になってきます。

澤田氏 その点、渋谷区のようないわゆる「特別区」職員の採用は、区ごとに独自に行うのではなく、特別区23区をまとめて一括採用を行っています。そのため、渋谷区で独自の採用戦略をとることができないのです。

YOU MAKE SHIBUYAとは、基本構想で掲げられている渋谷区の未来像「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」の実現に向けて、多様な人や団体の参加を呼び掛ける合言葉。渋谷区ではYOU MAKE SHIBUYAウェブサイトを立ち上げ、YOU MAKE SHIBUYAを合言葉にさまざまな企画を実施している。

そこで自ずと、内部での人財育成に力を入れることになります。そのために私が副区長に着任した後に始めたのが、私の専門領域であるマーケティングの手法を取り入れた地域行政の在り方を検討する勉強会です。地域行政とマーケティングは、一見すると関係が薄いように思えるかもしれませんが、「住民の真のニーズを掘り出して、それに応えられるサービスを提供する」という営みは、民間企業のマーケティング活動そのものだといえます。

そこで、「YOU MAKE SHIBUYA塾」という私塾を月に1回開催して、区役所の仕事をマーケティングに置き換えて説明するという取り組みを行ってきました。そうした場を通じて、チェンジメーカーとしての素養がありそうな人財と出会えるかもしれないという期待感もあります。

中野氏 庁内で公式な研修などは行っているのでしょうか。

澤田氏 もちろん、さまざまな研修プログラムを実施しています。今は管理職候補の職員にエグゼクティブ研修として、コーチングやメンタリングの技術研修を開催しています。行政には、地頭が良く勤勉なタイプの人財はたくさんいます。だからこそ、彼ら彼女たちの、コミュニケーションやファシリテーション、プレゼンテーション能力といった本当の意味でのヒューマンスキルを活性させることが、行政のパフォーマンスに直結していくと考えます。

さらにマーケティングの観点から見ても、お客様である区民と直接顔を合わせて接する場は、「地域ニーズを最も的確に把握できる貴重な場」ですから、コミュニケーション能力はとても重要な資質です。例えば、かつて渋谷区では住民と接する手続窓口部門の業務を一部民間に委託していたのですが、今はできるだけ、フロント業務を職員が直接、行うように転換しました。

中野氏 企業の情シスが仕事の大半を外部のSIerに丸投げしてきた結果、社内にノウハウが全く貯まらなくなってしまったのと似た話ですね。社外の情報にもどんどん疎くなって、最新の技術にも追い付けなくなってしまい、世間の流れからどんどん取り残されてしまう。

澤田氏 行政職員にもまったく同じことが言えますね。でも、目の前の業務が多忙だと、なかなか外に出ていく時間も作れません。ましてや、渋谷区の職員の大半は区外の場所に住んでいますから、意外と渋谷の街について知らない人も多いのです。

従って、ITを使って業務を効率化することで、そういう職員たちが街に出ていって、地域の方とコミュニケーションをとる時間をより多く確保できるようにしていきたいと考えています。特に、入区まもない職員は、自分自身がサービスを提供する地域を良く知ろうとする意識が高く、大きな可能性を秘めています。これからは、そういう次世代人財の育成にも計画的に取り組むべきだと思います。

中野氏 でも残念ながら、今の日本企業の経営陣を見ていると、むしろ若い人たちの可能性を潰すような経営をしているケースが多いようにも見えます。

澤田氏 かつて大企業のトップを務めていたような世代の方たちは、新卒で入った企業で定年まで勤め上げることが美徳とされる時代を生きてきましたから、転職したり外資系企業に務めたりした経験がある人は、ほとんどいないはずです。そんな人たちが政府の構造改革やイノベーション創出関連の会議体になぜ多く名を連ねているのか、本当に不思議でなりません。

でも、これからの時代は転職や副業が当たり前になってきて、むしろどんどん多様なキャリアを持つことが人財価値に直結する時代になってくるでしょうし、そうした価値観を身に付けた次世代が活躍できる場はどんどん増えてくるでしょうね。そう意味において、日本社会の将来は決して捨てたものではないと思います。

中野氏 澤田さんは現在、渋谷区のCIOとしてIT活用にも積極的に取り組まれています。具体的にはどんな施策を行っているのですか?

澤田氏 先ほども申し上げた通り、職員が人間らしい仕事を取り戻すためには、これまで多くの時間を取られていたルーチンワークを極力、機械化に任せて、そこで削減できた時間を地域と向き合うために使えるようにする必要があります。

そこで文書類をペーパーレス化し、公文書の管理や決裁のプロセスをほぼ100%電子化することで、業務遂行と意思決定のスピードアップを実現しています。ここにはAIやRPAなどの先進技術も積極的に取り入れて、業務効率化のさらなる効果創出を図っています。また、庁内の業務だけでなく、住民の方々とのコンタクトポイントにも積極的にデジタル技術を取り入れていて、WEBサイトおよびLINE上でAIチャットボットによる問い合わせ対応も実現しています。

中野氏 地方公共団体としては、かなり先進的な取り組みをされているのですね。ちなみに副区長に就任される前は、やはりITの仕事をされていたのでしょうか。

澤田氏 実は、私自身は、IT部門で働いた経験は一度もないのです。ただしITのユーザー部門としての立場から、IT導入のプロジェクトにはたびたび関わってきました。

ITに限らず、ビジネス戦略を立てる際には、「より少ない投資でいかに大きな効果を上げるか」「いかに業務生産性を高めるか」が基本的な目標になります。これを達成するための手段として、ITはとても計算を立てやすいため、意思決定に迷うこともあまりありません。なぜなら、IT投資はそれによって得られる効果や利益を、基本的には、単純な足し算・引き算・掛け算・割り算の四則演算だけで簡単に算出できるからです。

企業経営においては、極めて多くの複雑な課題領域を取り扱わなくてはなりませんが、その中でもIT投資は「最もシンプルな意思決定の1つ」だと言えます。にもかかわらずなぜ、皆、IT投資にあんなに頭を悩ませるのか理解に苦しみます。私は自身が優秀ではないということを自覚しているので、最もシンプルに意思決定を下せるITに真っ先に手を付けただけです(笑)。

中野氏 ただ、実際には、多くの民間企業はIT投資のTCO(Total Cost of Ownership:システムの総保有コスト)の算出に頭を悩ませています。具体的にはどのような方針で投資効果を評価したのでしょうか。

澤田氏 今までの行政は、IT導入によって削減できる人件費等の一般管理費を単純に算出していただけでした。私たちはそうではなく、投資対効果を「フルコスト」、つまり微に入り細に入り、すべてのコスト削減効果を洗い出して評価するようにしたのです。

例えば職員の人件費はもちろんのこと、福利厚生費や退職金引当金、人の雇用に紐付くハード・ソフト両面の関連コスト、さらにはコピー1枚あたりの出力時間、それこそホッチキス留め作業にかかる時間に至るまですべてのコストを、こと細かに洗い出しました。

初めてこれを行った時は確かに大変でしたが、公務員はとても真面目で勤勉なので、予想をはるかに上回るスピードと精度で達成できました。民間出身者としては、これは驚きでしたね(笑)。こうしていったん定式を確立できたら、後はこれをプロジェクトごとに適用していけばいいだけの話です。ちなみに現在では、さらにもう一歩踏み込んで、コミュニケーション基盤のログデータを基に、「職員一人ひとりがどの仕事に何時間費やしたか」をデータベース化して、業務の生産性をKPI化しようと試みています。

中野氏 これだけの取り組みを短期間のうちに推し進めるには、強力なリーダーシップはもちろんのこと、やはり澤田さんのようにITの価値をきちんと理解している人が上に立つことが重要になってくるでしょうね。

多くの日本企業、特に歴史の古い大手企業は、ITの価値をちゃんと理解できている経営陣が少なすぎると思います。もちろん、経営者の本分は経営であってITではありませんから、IT技術に関する深い知識やスキルは必ずしも必要ありません。しかし最低でも、ITが経営に影響するインパクトについてはきちんと理解しておく必要があると思います。

澤田氏 そうですね。経営者の仕事は経営判断を下すことであって、ITの導入・活用ではありませんから、マネジメント層にITの詳しい知識を求めるのは確かに筋違いかもしれません。しかし、経営者の意思決定支援を実行するためにもITの力が必要になるというサイクルが必要だと確信しています。

従ってマネジメント層にITの価値を説く際には、「会社を成長させるためにこういう仕組みが必要だ」「人財を育てるためにはこういう仕組みが有効だ」といったように、チェンジマネジメントの文脈でITの利活用の価値を説明することで理解が進むと思います。

そうではなく、いきなり「RPAを導入すれば云々」という話をしてしまうと、「いや、俺は昭和生まれだからRPAとかよく分からないよ」と即座に拒絶反応が返ってきて、そこで没交渉になってしまうわけです。

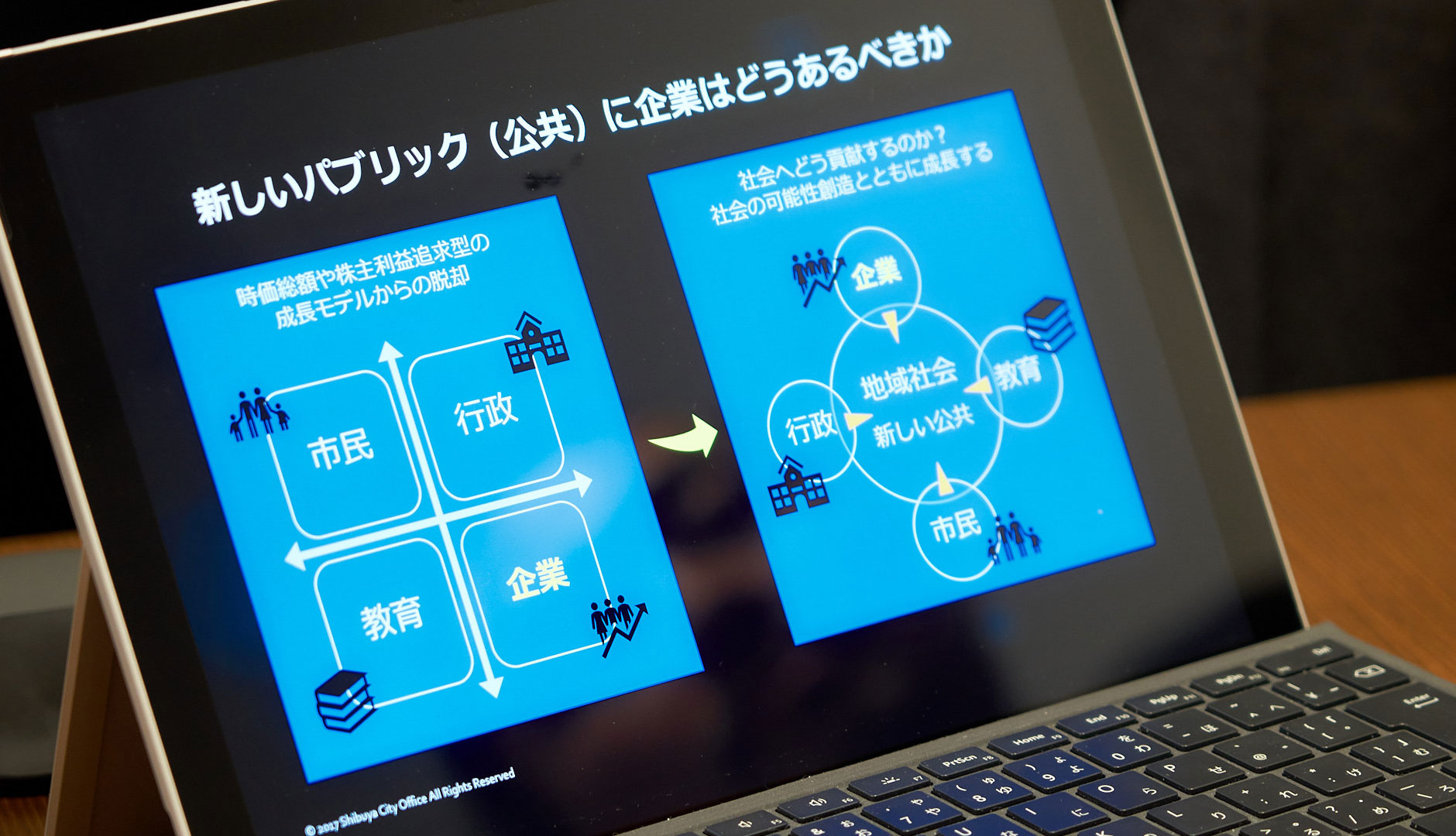

澤田氏 私たちのような行政機関は、現段階ではデータセンターが国内にない海外ベンダーとは取引が難しいですから、自ずと国内の大手ベンダーさんとのお付き合いが多くなります。しかし大手ベンダーさんは、一線級の人財をなかなか公共の案件に回してくれないのが実情です。そのためベンダーやメーカーに頼り切るのではなく、自分たちでITをきちんと企画・設計できる力を付ける必要があります。

そのために最も有効なのは、行政のIT部門を中心に積極的に民間経験者を登用することです。私自身もそうですが、複数の事業部門で民間から3〜5年の期間限定の「任期付職員」として積極的な採用をしています。

もちろんプロパーの職員もたくさんいますから、公共出身者と民間出身者が混ざり合って、それぞれ知見や経験を持ち寄ることでいい相乗効果が生まれています。やはり、いろんな出自の人間が混在する「人財の多様性」を引き上げることが重要です。

中野氏 具体的にはどんなスキルやバックグラウンドを持つ人に声を掛けているのでしょうか。

澤田氏 ITの専門知識は、実はあまり重視していません。それより、プロジェクトマネジメントのスキルを何より重視しています。個人的には、プロジェクトの成否は、プロジェクトマネジャー(PM)の能力によってほぼ決まると考えています。そこで必要になってくるのはITの専門知識よりも、コミュニケーション能力や、プロジェクト全体、ビジネス全体を見渡せる視野の広さや視座の高さです。

こうしたスキルを身に付けるためのPMの育成には力を入れていて、数年前よりIT部門のメンバーにはPMPの資格取得を奨励し、補助のためのスキームも作りました。実際のプロジェクトにおいては、私たち側とベンダー側の双方でPMを出し合って、場合によっては第三者のコンサルタント会社からプロジェクト全体を統括するPMを出してもらうこともあります。

現在進めているERPのプロジェクトでも、通常は導入完了まで3〜5年かかるところを1年半でやるために、第三者のPMに入ってもらっています。

中野氏 私も前職では、1年半で基幹システム5つを同時並列で導入するプロジェクトをやったことがありましたが、相当苦労しました(笑)。やはりそれだけ短期間のうちに基幹システムを導入するにはかなりの苦労が伴うと思うのですが、導入期間を圧縮するために何か工夫はされているのでしょうか。

澤田氏 一般的な行政機関のシステム導入では、カスタマイズ要求に伴う要件定義にどうしても時間とコストがかかる上、プロジェクトメンバーも必ずしも専門能力が高い者ばかりではありませんから、ITベンダーに丸投げになっていたり、リスクコストが増大する傾向にあります。でも、私たちは先ほども申し上げた通り、PMP取得者を中心に人財を揃えていますし、パッケージのカスタマイズも最小限に抑えて、なるべく無駄な工数を掛けないように心掛けています。

中野氏 確かにパッケージはなるべくカスタマイズを施さずに導入するのが理想ですが、民間企業ではこれがなかなかうまくいきません。業務現場の声が強いので、どうしても既存の業務に合わせるためにパッケージに大幅なカスタマイズを施してしまいます。結果、導入作業に膨大な時間とコストがかかる上、その後のパッケージのアップデート作業でも多くの工数を強いられることになります。

澤田氏 本来、大事なのは、「今の業務をどうシステム化するか」ではなくて「ベストプラクティス」、つまりあるべき業務の姿をどう実現するかなんですね。従って、私は、最初にベストプラクティスを提案できるベンダーを評価するようにしています。逆に言えば、ベストプラクティスさえ明確に共有されていれば、業務の現状分析工程に短縮することが可能になるのです。要件定義に掛かる手間や時間も、当然、最小限で済みます。

澤田氏 私たちが現在、採用しているプロジェクト管理手法では、要件定義や基本設計、開発といった各工程を、上流から順々にリレー方式でこなしていくのではなく、同時に一斉にスタートさせます。私はこれを、スピードスケートのパシュート競技になぞらえて「パシュート方式」と呼んでいます。

一般的なウオーターフォール型のプロジェクト運営では、前工程のアウトプットが完璧に揃うのを待ってから次の工程へ進みますが、システム開発ではどうしてもプロジェクト途中で予期せぬことが起きますから、「走りながら考える」ことも大事です。従って、すべての工程を同時並行で走らせながら、途中で発生する変更を各工程に柔軟に反映できるようなプロジェクト運営のやり方を採用しています。

中野氏 私も前職で担当した基幹システム導入プロジェクトでは、同じように「システムの『ToBe(あるべき姿)』を基準に設計するので、『AsIs(現在の姿)』は調べない」という方針を徹底しました。現状をいくら精緻に調査したところで、どうせすぐ変わってしまいますし、第一、システム化の最大の目標は経営の目標達成に貢献することであって、既存業務の改善ではありません。

澤田氏 同感です。ちなみに私たちのこうしたIT導入のやり方は、まだ歴史は浅いものの、「こうすれば大体うまくいく」というケーススタディも徐々にできあがりつつあります。ここで蓄積されたノウハウやナレッジを、今後は積極的に外部に公開して、ほかの地方自治体でも活用してもらえればと考えています。

地方自治体の中には、いまだに高額な保守費を払いながら老朽化した大型汎用機を使い続けているところもありますが、そういうところに私たちのケースをうまく適用できれば、ベンダーの前工程をスキップでき、はるかに低コスト・短期間でシステムを刷新できるはずです。

中野氏 ほとんどの基幹システムの機能はどの企業でも共通していますし、その企業の価値の源泉を生む「コア業務」でもありませんから、企業や団体の垣根を取り払って互いに共通のものを使った方がメリットが大きいですよね。

澤田氏 その通りです。業務基幹システムは地方自治体にとって差別化領域ではありませんし、本来的には標準化すべき領域です。システムはどうせ、複数年ごとに改修や更新をするのですから、そのたびによりいいものにアップデートしていけばいいわけであって、30年も後生大事にレガシーシステムを使い続けることの弊害の方がはるかに大きいと思います。

中野氏 そのあたりの判断を地方自治体が適切に行うためには、やはりトップの強力なリーダシップが必要になるのでしょうか。

澤田氏 個人的には、経営者やリーダーには必ずしも高いITリテラシーが必要だとは思いませんが、「何をやりたいのか」「あるべき姿は何か」を初めにきちんと決めることが、やはりリーダーの責務だと思いますね。

そして、それを実際に実現するための具体的な手段については、ITビジネスの専門家集団に一任すればいいわけです。逆に、ITリテラシーがない上の人たちが、何も分からないままIT活用について議論しても、いつまで経っても正しい答は導き出せません。とにかく大事なのは、「何をやりたいのか」を明確にすることです。

中野氏 一方、IT部門も、トップのそうした意思決定を迅速に具現化できるだけの力を付ける必要がありますね。

澤田氏 IT部門もIT部門で、ただ、経営層や事業部門から要望が降りてくるのを待っているだけでは、事業側のニーズに真に応えられるソリューションやサービスはなかなか提供できないでしょう。

真に求められるIT部門は、システム開発の請負部門ではなく、自ら積極的にサービスを企画・提供するサービスプロバイダーであるべきです。そのためには、まずは事業のことを自ら積極的に知ろうとしなければいけません。これまで多くの企業では、事業部門とIT部門が互いの立場を守るために相対してきましたが、これからはこうした構図から脱却して、両者が混在した体制でIT導入・活用を進めていくべきだと思います。

現に渋谷区では現在、そうしたプロジェクト体制が幾つも運営されていますから、一般の民間企業でも十分に取り入れられるのではないでしょうか。

特集記事一覧

渋谷区副区長兼CIO 澤田伸氏(写真左)

1959年大阪市生まれ。1984年立教大学経済学部卒業後、飲料メーカーのマーケティング部門を経て、1992年より広告会社博報堂にて流通、情報通信、テーマパーク、キャラクターライセンス、金融クライアントなどを担当し、マーケティング・コミュニケーション全域のアカウントプランニング業務に数多く携わる。その後、2008年外資系アセットマネジメント企業において事業再生部門のマーケティングディレクター、2012年共通ポイントサービス企業のマーケティングサービス事業部門の執行責任者を経て、2015年10月より渋谷区副区長に就任。

[聞き手]AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真右)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2019年10月からラクスルに移籍する。また、2018年にはITコンサル会社AnityAを立ち上げ、代表取締役としてシステム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

取材:中野仁・後藤祥子(AnityA)・田川薫 TEXT:吉村哲樹 PHOTO:永山昌克 企画・編集:後藤祥子(AnityA)・野島光太郎・田川薫

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!