目次

みなさん、音楽は好きですか?

最近ではCDなどではなく、ダウンロードやストリーミング再生で音楽を楽しんでいる人も多いかと思いますが、データとして保存されている音楽はいったいどんな形式になっているのでしょうか?

それぞれの形式の違い、メリット、デメリットを調べてみました。

音楽ファイル形式には「非圧縮」「非可逆圧縮」「可逆圧縮」の3つの種類があります。

ファイルベースでの圧縮によりファイルサイズを軽減し、ダウンロードによる時間や保存容量を減らすことができます。

その名の通り圧縮されていないファイル。要はオリジナルのデータです。

メリットはデータの正確性。しかしそれゆえファイルサイズが大きいというデメリットもあり、1分の音声ファイルで約10MBも使用します。

よく使われるのは「WAV」と「AIFF」。Windowsだと「WAV」、Machintoshだと「AIFF」を使用するのが一般的です。

この圧縮形式が皆さんがもっとも利用している形式でしょう。

個人差はありますが人間の可聴域は20Hz~20000Hzだと言われています。このファイル形式はそれ以外の判別しにくい部分を排除し圧縮することで、ある程度の音質を保ちながらもファイルサイズを抑えられるというメリットがあります。

それでもオリジナルのデータに比べると音質が劣るのがデメリットです。中でも「MP3」は1番認知度の高いファイル形式と言っても過言ではないでしょう。その後継として、より高音質を実現させるために生まれた「AAC」の2つがよく使用されます。他にも「WMA」、「Vorbis」などもこの形式です。

この形式はオリジナルのデータを保ったまま圧縮します。

再生時は解凍され元の非圧縮形式に戻ることができるので、音質面ではオリジナルのデータと変わらないということになります。非圧縮形式よりもファイルサイズは軽減できますが、それでも約半分程度なので、非可逆圧縮形式に比べるとファイルサイズは大きめで、エンコード・デコードの時間も要します。

また、現在主流の音楽配信サイトで扱われていないことが多く、再生出来る機器も非圧縮形式に比べると少ないです。この形式で最も一般的なのは「FLAC」、Appleでは「ALAC」という独自のフォーマットを採用しています。

音楽データにはビット深度、サンプリングレートという1秒間の音楽データ量を示す数字が存在します。

そしてその2つを掛け合わせたものが「ビットレート」になるのです。

別名サンプリング周波数。1秒あたり何万分割して音を採取するかを示します。

大きければ大きいほど分割数は増え、滑らかな音となり音質は向上します。

ちなみにCDは44100Hzです。

別名量子化ビット数、ビッドデパス、サンプルビット数。

こちらは分割されたデータにどれだけの容量を与えるかを示します。

大きければ大きいほど音の細かさ、大小などが細かく表現され音質は向上します。

CDは16bit。

bpsと表示されるもので、1秒あたりのデータ量を示します。

先ほどの「サンプリングレート」と「ビット深度」を掛け合わせたものです。

ステレオファイルの場合音は2つなので、式にすると…

サンプリングレート(Hz) × ビット深度(bit) × 2 = ビットレート(bps)「ビットレート」が大きいということは、「サンプリングレート」と「ビット深度」が大きいということになり、音質は良いということになります。

ちなみにCDの場合は、

44100(Hz) × 16(bit) × 2 =1411200(bps)ということになります。

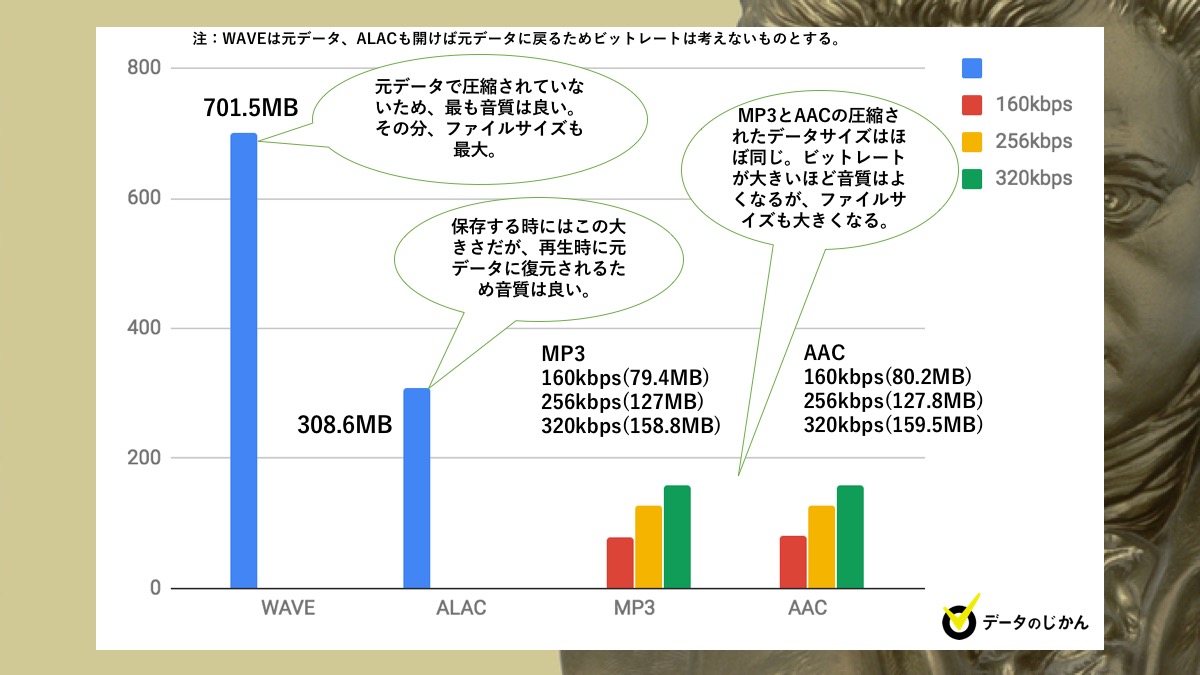

今回の記事では、具体的にファイルサイズの差を比較してみました。

では、具体的にファイルサイズの観点から見てどのような差が生まれるのか、また各ファイル形式によって鳴るHzの違いはあるのかを比較してみました。比較するにあたり、ツーソン・レパートリー・オーケストラおよびシエラ・ビスタ交響楽団(Sierra Vista Symphony Orchestra)の音楽監督兼指揮者を務める日本人指揮者 田川徹氏に意見を聞いたところ、ベートーベンの第九が良いだろうというアドバイスをいただき、その中でも最も有名な録音の一つであるカラヤン指揮のベルリンフィルの演奏をおすすめしてもらいました。

なので、今回比較に使用したCDはこちら。

ユニバーサルミュージックから発売されている指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンによるベートーヴェン交響曲第9番(合唱)です。実は、CD1枚の単位の元となったのがベートーヴェンの第九だと言われています。(これに関しては諸説ありですが。)

実際に検証してみるとやはりファイルサイズには顕著な差が出ました。

| WAVE | 701.5MB | |

| ALAC | 308.6MB | |

MP3 | 160kbps | 79.4MB |

| 256kbps | 127MB | |

| 320kbps | 158.8MB | |

AAC | 160kbps | 80.2MB |

| 256kbps | 127.8MB | |

| 320kbps | 159.5MB | |

しかし「MP3」と「AAC」に関してはどのビットレートも1MB前後の差しか現れませんでした。

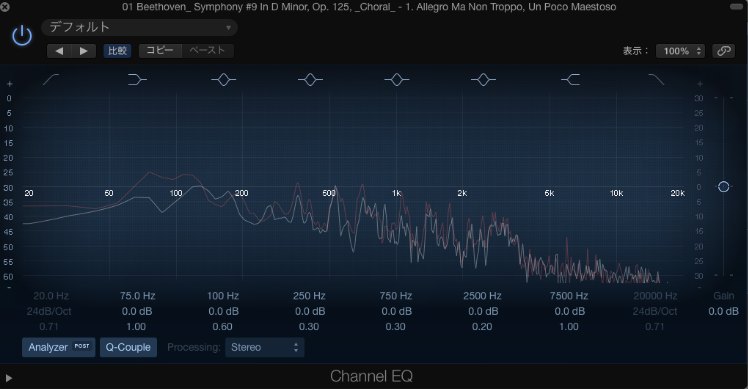

クリックすると拡大

周波数に関しても、波形を表示させて検証してみました。上記の画像がWAV形式のものです。

「WAV」と比べても高音の周波数に関してはほぼ変わらず、低音に少し変化が見られただけでした。

ファイルサイズでほぼ同等な「MP3」と「AAC」を比べると、「AAC」の方が低音が鳴っていることが分かります。周波数の面で見ても、やはり「AAC」の方が音質は高いようですね。つまり、より最近の圧縮技術であるAACの方が優れている、ということが読み取れる検証結果となりました。

このようなタイトルのニュースがリリースされ世界的に話題になりました。

「えっ?MP3使えなくなっちゃうの?」とか「各サービスがMP3の利用を終了するってこと?」と思っている方、ご安心ください。そうではありません。

これは2017年5月11日アメリカのラジオ局ナショナルパブリックラジオの報道によるもので、正確にはMP3を開発したドイツのフラウンホーファー研究所によるMP3に関する各種特許の保護期間が2017年4月23日に終了したことを指すものでした。

フラウンホーファー研究所は「MP3はまだ消費者の間で非常に人気があります」とコメントしながらも、より高音質を実現でき、同じくライセンスを保有するAACを推奨しています。

今後一昔前のMP3の急速な発展を知らない世代の音楽消費割合が増えれば、もしかしたら本当にMP3は消滅していくかも…?

先に説明した通りフォーマット一つ一つには様々な特徴、メリットやデメリットがあり上手く使い分けることにより、より良いデータ活用ができます。

例えば「データ量は気にしないから、このアルバムだけは1番良い音質で保存したい!」なんて場合は、「WAV」や「AIFF」で取り込み、なるべく大きいビットレートで保存。対応機器をお持ちの方ならストレージ節約のため「FLAC」や「ALAC」も選択肢に入りますね。

「音質は二の次!たくさんの曲をスマホに取り込みたい!」そんな方は、「MP3」で取り込みなるべく低めのビットレート(128kbps以下は音楽ファイルとしてあまり利用されていませんが)で取り込むなど、自分のスタイルに合わせて音楽をデータにするといいかもしれませんね。ちなみに筆者が利用しているAppleMusicは「AAC」の256kbpsなので音質とデータ量の節約の両方のバランスを重視したフォーマットと言えるでしょう。

近年世界的なアナログレコードの再ブームが到来しています。一般社会法人日本レコード協会によると、2017年の国内レコード市場は生産枚数が106万3000枚。金額で言うところの19億1600万円と、過去10年間で最多となりました。

一般的にCDより音質が良いという話はなんとなく聞いたことがあるかもしれませんが、実際に違うのは記録されている周波数帯です。

CDに収められる周波数帯が約22,000Hzまでなのに対して、アナログレコードはなんと約100,000Hzまでの情報が入っていると言うのです。しかし、人間の可聴域は約20Hz~20,000Hzと言われていますので、その音の違いに気づけないと意味がありませんよね。この人間の可聴域以外の部分、音による空気の振動やそれによる迫力など音以外で伝わってくるそうです。

これはアナログレコードでしか体感できない大きなメリットであり、レコードの醍醐味とも言えます。

しかし機器の手入れ、盤の劣化しやすさ、扱いづらさ、そして大きさはCDやデータに比べるとデメリットとなりうるでしょう。(最近の若い世代ではこの手間が逆に新鮮で楽しむ方も多いそうですが。)

一口に音楽データファイルと言っても、様々な形式があり一つ一つに個性があります。今まで何気なく利用してきた音楽サービスや配信サイトではどれに当てはまるんでしょう。

また、CDやアナログレコードなど、データとの違いを実際に聴き比べて楽しむのも良いかもしれません。

自分のスタイルに合わせて、音楽データとも賢く付き合っていきたいですものですね!

(坂本龍之介:シンガーソングライター)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。