近年、ビジネスの領域でもリベラルアーツの価値が見直される風潮があることは多くの方がご存じでしょう。その背景には、IT技術が発展しAIが人間の能力を凌駕するシンギュラリティも現実味を帯びるこの人類全体の変革期において、「人間とは何か」「世界とは何か」「人間はどう世界を捉えているのか」といった基礎的な問題について問い直す必要があるという思いが影響していると考えられます。

そこでご紹介したいのがフランスの哲学者モーリス・メルロ=ポンティ(以下、メルロ=ポンティ)が1945年に著した『知覚の現象学』という書籍。同書を書評し、そこで得られる気付きの紹介や、AIと人間の関係についての考察を行います。

最初に、「現象学とは何か」についてご説明する必要があるでしょう。

なぜなら、『知覚の現象学』はエトムント・フッサール(1859-1938/以下、フッサール)が確立した「現象学」をメルロ=ポンティ(1908-1961)が、体系的に発展させることに挑戦した書籍であり、同書は「現象学とは何か」という一文からはじまるからです。

現象学とは、科学や芸術などあらゆる学問の前提として、そもそも自己意識と世界はどのような概念かつ関係なのかというゼロ地点にまで引き戻して、世界や世界を捉える自分自身はどのように存在しているのかを問い直す学問だと筆者は考えています。

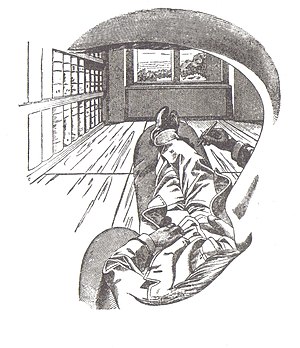

立命館大学文学部教授である谷徹氏が記した『これが現象学だ』では、エルンスト・マッハ(1838-1916/音速の単位の由来となった物理学者・自然学者であり、哲学者でもある)は下の図を用いて、人間が実際に視覚を通して見ている「主観」を示しました。

※引用元:エルンスト・マッハ┃日本版Wikipedia

実際の同様の姿勢を取り、左目だけを使えば似たような光景を発見することになるはずですが、ほとんどの人は上記の「主観的な」視点ではなく、両目の網膜で受けた光を視神経を通して脳で計算し、立体視が実現された光景を「主観的な」視点と考えています。

現象学では、思い込みを排除した直接経験に立ち返り(超越論的還元)、物や身体の「志向性」(常に特定の対象に向けられる意識の特性)について論じます。

『知覚の現象学』は、現象学を発展させるべく、「第一部『身体』」「第二部『知覚された世界』」「第三部『対自存在と世界における(への)存在』」の3部にわたって記された書籍です。

また、緒論は「古典的偏見と現象への復帰」と題され、主知主義(人間の観念を物質的なものや身体に優先する立場。=観念論)と経験主義(物質的なものや身体を人間の観念よりも優先する立場。=実在論)の両者への批判的検討などが行われています。

『知覚の現象学』では数多く、知覚に関する障がい・幻覚・幻肢の症状や、人間の錯覚についての例が論じられます。たとえば、第一部『身体』「Ⅲ自己の身体の空間性と運動機能」では、扉が目の前にあればノックする仕種ができるのに、隠されていたり目の前になかったりするだけでたとえ扉が視界に入っていたとしても同じ動作ができない症状(一部)などが紹介され、視覚と運動に付随する触覚の共存が論じられます。

確かに、我々はたとえば音楽を聴くとき、耳で聴いているだけでなく、鼓膜や肌で音圧を感じ、その空間のにおいを嗅ぎ、光景を目にしています。たとえば、目を閉じた場合と開いた場合、目の前が夜の場合と日の出の場合ではその曲の印象も異なります。

すなわち、知覚は単に‟五感”と感覚器官によってデジタル的に弁別できるものではなく、すべてがメルロ=ポンティがいうところの「一つの全体経験」だというのは確からしく感じられます。

さらに、その全体経験の積み重ねによって、それぞれの知覚にはひとつの世界の見方ともいうべきものが形作られています。その結果として、我々は半分が影に覆われ、半分が光に包まれた紙片を一色の白と知覚したり、実際には矛盾がある構図で描かれた絵画をもっともらしいと感じたりもします。

ここで知覚はすべて主観的なものにすぎないと結論付けるのではなく、世界と知覚は相互同時的に現れる存在であるということを述べるのが『知覚の現象学』の正しい捉え方だと筆者は考えています。

知覚の現象学を読んだ後に、「AIが人間を超えるシンギュラリティは起こるのか?」という命題について考えると、確かにAIが能力において人間を凌駕することはあるのかもしれないが、人間のように知覚し世界を所有することは現在のコンピューター科学の方向性では難しいのではないかと感じられます。

なぜなら、「人間のように一つの全体性を持って世界を知覚するということ」と、「人間と同様、あるいはそれ以上の感覚器官を持ち、それらをアルゴリズムを介して計算したうえで結果を出力すること」は全く違うことだからです。

もちろんコンピューター科学者の方々はそんなことは重々承知の上で、人間とは違った形で能力として人間を超えるAGI(汎用人工知能)を生み出そうとしていたり、その可能性について懸念していたりするのだと思います。

とはいえ、知覚のあり方や世界に対する存在そのものが違うのだから、いくら能力において凌駕されたところで、まさに別種である人間は何百年、何千年先になっても固有の価値を失うことはないのではないでしょうか。

フッサールやカントの研究など多くの現象学、諸哲学の理解を前提としたうえで、法政大学出版局版で750ページ以上の長文で論じた『知覚の現象学』を、書評いたしました。前提知識や知的体力が不十分な筆者はおそらく、同書の1%も理解しきれておらず、さらにその1%も紹介できていません。それでも、この書籍があなたの世界・人間理解の前提を突き崩すような発見につながる一冊であることは伝わったはず。ぜひ、すべてを理解するのではなく問いや気付きを得るための扉として、読み通してみることをおすすめします。

(宮田文机)

・モーリス メルロ=ポンティ (著), Maurice Merleau‐Ponty (原名), 中島 盛夫 (翻訳)『知覚の現象学〈改装版〉 (叢書・ウニベルシタス) 』2015、法政大学出版局 ・谷 徹 (著)『これが現象学だ (講談社現代新書)』2002、講談社 ・『知覚の現象学』M・メルロ=ポンティ Phénoménologie de la perception, M. Merleau-Ponty┃artscape ・鷲田 清一『『知覚の現象学』(みすず書房)』┃ALL REVIEWS ・エルンスト・マッハ┃日本版Wikipedia ・AI時代に「人間の身体とは?」を問う:『知覚の現象学』(上・下)(メルロ・ポンティ著、みすず書房刊)┃本とITを研究する

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!