まいどどうも、みなさん、こんにちは。

わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。最近ハマっているのはDIYでありまして、日曜でも日曜日以外でもこの暑い中、日曜大工に励んでおります。主に木材を使用した棚などを作っているのですが、DIYのことを考え始めると、脳内のリソースのほとんどがDIYに奪われてしまうほど集中してしまうのは、アイデアや構想の段階から実際に手を動かす実行の部分までの工程に見事にストリームライン化されたPDCAが含まれているからなのかも知れません。

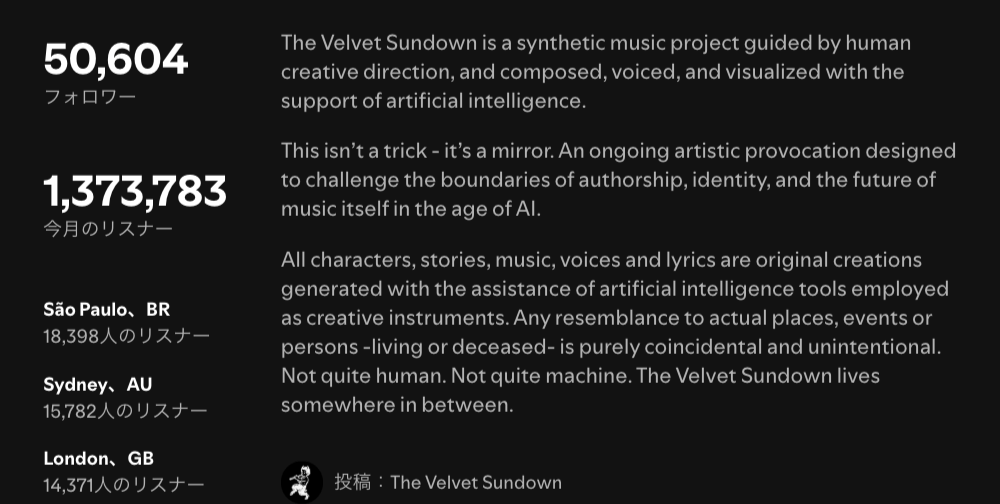

さて、のっけから関係ない話をしてしまいましたが、今回取り上げたいのはこの数週間世界中で話題になっているThe Velvet Sundownという「バンド」についてです。「彼ら」は2025年6月5日にファーストアルバム「Floating on Echoes」を「ドロップ」しました。(最近ではリリースという言葉の代わりにドロップという表現が英語圏では使われてます。)何の前情報もなく彗星のごとく登場した「彼ら」の楽曲はまたたく間に拡散され、イギリス、ノルウェー、スウェーデンのSpotifyデイリーバイラル50チャートの一位に上り詰めました。そして1ヶ月あまりの間にThe Velvet Sundownの楽曲は月間再生回数100万回を超えるほどの急成長を遂げ、世界中で話題になりました。

The Velvet Sundownの楽曲は60年代後半から70年代の音楽を忠実に表現している曲調となっており、わたくしも話題に乗っかってアルバム二枚とも拝聴させて頂きましたが、わたくしの大好物でありますピンク・フロイドやニール・ヤングを彷彿とさせるどことなく懐かしい曲がたくさんあり、つるつると喉越しのよい質の高いうどんがいくらでも食べられるかのような感覚におちいりました。どの曲も非常によくできており、ギターのリフ、アレンジ、ボーカルの質感、60年代後半あたりを象徴する乾いたドラムサウンド、そして歌詞、どこを切っても申し分のない仕上がりとなっておりました。なんなら今まで自分が聞いて好きだった音楽が全部いっぺんに詰め込まれたような素敵な音楽なのです。なんというか、初めて聞くのに懐かしい、というなんとも哀愁のあるサウダージ感強めの音楽なのです。

しかし、です。だがしかし、これだけ有名になったにも関わらず、バンドに関する情報は全く出てこないのです。リードボーカルやギタリストが誰なのか、どこの国の人で、どんな幼少期を過ごしたのか、イケメンロックンローラーなのか、それとも多重録音マニアなのか、その実態は文字通りヴェールに包まれたままでした。そんな中、「もしかしてこのバンドはそもそも存在しないのではないか?」という噂が流れ始めました。

そんな噂が広まる中、The Velvet Sundownの広報を担当するアンドリュー・フレロン氏(Andrew Frelon)がメディアに姿を表し、米ローリングストーン誌の取材を受け、その記事が7月2日に公開されました。その中でフレロン氏は、バンドが実在しないことを認め、AI生成プラットフォームのSuno(スノ)を使用して楽曲を作っている、と話したのです。

AIが作った曲を懐かしい気持ちで聞いていたリスナーの一部はこの記事を読んで憤慨しました。AIが作った音楽を音楽ストリーミングサービスで提供すべきでない、とこのバンドを非難する声も上がりました。その一方で、AIが作ったとしても、楽曲のクオリティーが高いことは事実であり、良質な音楽が届けられることには価値がある、とバンドを擁護する声も聞かれました。このあたりの話はたとえばシンセサイザーが現代音楽として浸透し始めた頃に、YMOの音楽ははたして本物の音楽と呼べるのか、というような議論が行われていたのと似ているのかも知れませんが、それから時は流れシンセサイザーは立派な楽器として音楽業界の重要な立ち位置を担っているわけですから、このようにAIが楽曲を作成することももしかしたら将来的にはごくごく一般的なことになるのかも知れません。

なんてことを思いながら、わたくしは何度もこのバンドの楽曲をジムで運動をする間などに聞き流していたのですが、この物語はここで終わりではなく、この広報担当者であるアンドリュー・フレロン氏は実は全然このバンドの広報担当者ではなかったことが判明するのです。ああ、まさに事実は小説よりも奇なり!

出典:The Velvet SundownのSpotifyページ

この流れを受けて、バンド側がSpotifyページのプロフィールを更新します。ざっくり訳すと「The Velvet Sundown ── それは人間でもAIでもない、狭間に生まれたロックンロール・ミラージュ。全ての音、言葉、姿はAIの力を借りて生まれたオリジナル。だけど操るのは、創造という名の炎を燃やす人間の魂。これは騙しじゃない。世界に突きつける“鏡”。

誰が作者で、どこまでが現実か?その境界をブチ壊す、未来への挑戦状。

フィクションとリアル、マシンと人間、その狭間で鳴り響く —— それがThe Velvet Sundownだ。」という内容のロックな感じのメッセージになっているわけですが、まぁ、つまりはAIを使って作成された、ということは確かである、ということにはなります。

音楽という人間味溢るる領域にまでAIはこのように確実に浸透してきているわけでありまして、この潮流を止めることはどうやらできない空模様になってきたかと思いますし、これに関する意見や感想はもはや楽曲に対する感想よりも多く出回っていて、マーケティング的には楽曲がヒットして一回成功、そして、AIであることが物議を醸すことによりもう一回成功、という二匹目のドジョウまで捕まえられた感はありますが、これに対する感じ方は人それぞれであります。まぁ、わたくしが思うのは、そうは言っても、人間のディレクションなしでここまで質の高い、あるいはリアルヒューマンが質が高いと感じる楽曲を作り込むことは不可能なわけです。今週のタイムくんのテーマでもあった、ヒューマン・イン・ザ・ループの話じゃないですが、人間ありきでアートや音楽は作られるわけですし、どこまで言ってもその作品を味わうのはリアルヒューマンなわけなので、作ったのがAIであってもそのコンセプト作りやディレクションはまだ人間がやっており、このバンドに関して言うと、ディレクション部分の精度が極めて高いことは明確なわけです。これは騙しじゃない。世界に突きつける“鏡”、なわけであります。なんかめっちゃカッコいいですね。

そういう意味では、2014年に話題になった佐村河内守氏のゴーストライター事件も今となっては佐村河内氏の割と細部にまで渡るディレクションに沿って新垣隆氏が作曲を行っていた、というのはそれはある意味佐村河内氏の作品であると言っても過言ではない、のではないかと思ってみたりする今日この頃ですが、いったい何をクリエイティブワークと見なすのかはますます線引きが難しくなってきているように思います。AIと音楽、みなさまはどうお感じになられますでしょうか?

さて、わたくしはDIYの棚作りの続きがありますので、今回はここらで失礼したいと思います。手作りと言いつつもホームセンターで木材カットしてもらった後、組み立て作業にはインパクトドライバーを使いまくります。というのも、わたくしの人生、色々と棚に上げなくてはならないことが目白押しとなっておりまして、たくさんのジャストサイズの棚が入り用なのであります(笑)。ちなみに、わたくしが最近買って心から良かったと思っているのは近所のホームセンターで800円弱で購入した「水平器」です。なんと水平も垂直も測れる優れものです。もう水平器なしでは生きられません(笑)。

というわけで、再来週の水曜日にお会いしましょう。ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!それでは、アデュー、エブリワン!

(ウサギ社長)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。