みなさんは、普段生きている中で「死」について考えることはどれくらいありますか?

「人は死んだらどこへ行くんだろう?」なんて、大人になってから考える機会はあまりありませんよね……。

しかし、テクノロジーによってバーチャル上での“再生”や、“故人の労働”が現実味を帯びてきた現代、我々にとっての「死」のあり方は変化の途上にあります。

死者の権利はどこまで守られるべきなのか、死後の個人データの取り扱いは? など今・これからの「死」について考える『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』(ビー・エヌ・エヌ、2021)は、我々の思考の補助線となるでしょう。

本記事では、同書の内容を紹介しつつ、AI時代の「死」について考えます。

2019年の10月、NHK主導のもと、YAMAHAの深層学習技術『VOCALOID:AI』で昭和の大歌手、美空ひばりさん(1937-1989)の生前の歌声が再現され、新曲『あれから』を歌う姿がTV放映されました。

実際の歌唱を公式動画からご覧ください。

みなさんは、どう感じられましたか?

筆者個人は「死者への冒涜」とまではいかないものの、何か胸の内がざわざわするような違和感を覚えました。これは、『RE-END』の第3章『死後労働 AIが故人を再現する時代で』で人工知能研究者の栗原 聡氏に指摘されている通り、いわゆる「不気味の谷」(※)的なCGの造形によるものが大いに関係していそうですが、そもそも故人をデータで“復活”させるというプロジェクト自体に対する畏れもあるように感じます。

上記の『AI美空ひばりプロジェクト』以外にも、「手塚治虫さん」の新作をAIが制作したプロット・キャラクターデザインのもとに生み出したり、米銃乱射事件で亡くなったホアキン・オリバーさんの容姿が俳優にマッピングされ、米大統領選の投票が呼び掛けられるといった事例が生まれています。

これはまだ著名人や影響力の大きな人物の事例ですが、今後このような事例が増えていけば対岸の火事とはいえない状況になる可能性もありますし、自分のデータは自分が死んでしまった後にも残り、活用される可能性は多いにあります。たとえば、Amazonの購買データ、SNSの投稿内容、ヘルスケアアプリの記録……。それらが死後利用されることにあなたはどの程度同意できますか?

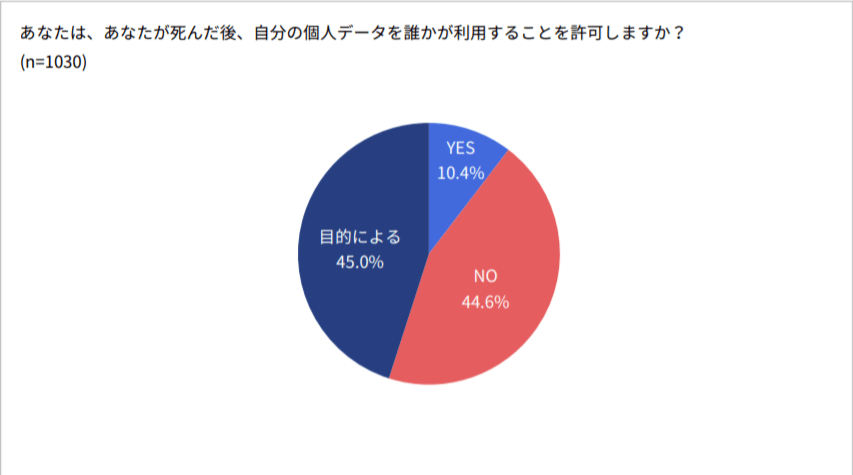

クリエイティブ・スタジオWhateverによって立ち上げられたプロジェクト「D.E.A.D(Digital Employment After Death :死後デジタル労働)」の調査では、「あなたは、あなたが死んだ後、自分の個人データを誰かが利用することを許可しますか?」というアンケートに「YES」と答えた人は10.4%、「NO」は44.6%、「目的による」が45.0%となっています。

引用元:死後の肖像の扱い方についての意識調査結果┃D.E.A.D

※…ロボットやAIといった人工物の様態が人間に近づき、ある一定の閾値を超えたときに嫌悪感や違和感が現れる心理現象

『RE-END』には、上記のような主にテクノロジー目線のほかに、民俗学、人類学、宗教学など人文科学的アプローチ、納棺士や医師といった死に深く関わる職業目線、また五十嵐大介氏、しりあがり寿氏といったマンガ家の作品によって、「AI時代の死」について考える試みもされています。

ロンドンビジネススクールのリンダ・グラットン氏らによって著された『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)―100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社、2016)では、現在50歳未満の人間は100歳以上にまで長生きする可能性が高いことが示唆されており、ユヴァリ・ノア・ハラリ『ホモ・デウス テクノロジーとサイエンスの未来』では「飢饉・疫病・戦争」を克服した人類が目指すもののひとつに「不死」が数えられています。そして、東大発スタートアップ『MinD in a Device』のように「人間の意識を機械に移し機械の中で生き続ける技術を20年後までに実現する」という目標を掲げる企業も存在します。

しかし、こう現実味を帯びると本当に「不死」でありたいのか? と再び自分に問いかけたくなります。手塚治虫さんの漫画『火の鳥』「未来編」では、永遠の命を得た主人公山之辺マサトが苦しみ続けるさまが描かれていました。

『RE-END』1章「RE-END 死と生の境界線を引き直す」で人類学者の石倉敏明氏によって、「生にも死にも属さない中間の領域(※)」が神話で取り扱われている例が紹介されています。

確かに、データや記録として残り続ける私たちは、完全に「生きている」とも「死んでいる」とも言い切れない存在になりつつあるのかもしれません。

※…塚田 有那 (編集), 高橋 ミレイ (編集), HITE-Media (編集)ほか21名『RE-END 死から問うテクノロジーと社会 Kindle版』ピー・エヌ・エヌ、2021、54ページ

『RE-END』は、HITE-Mediaというプロジェクトの一環として制作されました。

それは、AIやロボットといった情報技術が社会や我々の生活にどのような影響を与えるのかを、HITE(Human Information Technology Ecosystem:人と情報のエコシステム)という切り口で研究するプロジェクトです。

同プロジェクトでは、オンライン座談会などの動画コンテンツも積極的に公開されています。

テクノロジーの未来について突き詰めて考えると、倫理や神話、民族学といった反対に属するように思われる領域にたどり着くのは非常に興味深い傾向です。翻って、人文学的な領域を突き詰めて考えることで、新たなイノベーションの扉が開かれることも期待されます。

近年リベラルアーツ(一般教養)への注目が高まる風潮があるのも、そのような背景が関係しているのかもしれません。

そのための先鋭的な試みとして、HITE-Mediaの活動は注目に値するのではないでしょうか。

日常の中で「死」について考える機会はそれほど多くありません。しかし、死の概念は時代とともに変化するものです。15世紀ごろの古代アステカ文明では生贄として死を迎えることは名誉でもありました。私たちが亡くなるころには、15世紀から21世紀以上の「死」の捉え方に対する変化が生じているかもしれません。その実感を得るにあたって、『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』は最適な一冊となるでしょう。

【参考資料】 ・塚田 有那 (編集), 高橋 ミレイ (編集), HITE-Media (編集)ほか21名『RE-END 死から問うテクノロジーと社会 Kindle版』ピー・エヌ・エヌ、2021 ・HITE-Media公式 ・字幕:AIでよみがえる高校銃乱射事件の被害者 米大統領選の投票呼び掛け┃AFP BB NEWS ・リンダ・グラットン (著), アンドリュー・スコット (著), 池村 千秋 (翻訳) 『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)―100年時代の人生戦略 Kindle版』東洋経済新報社、2016 ・ユヴァル・ノア・ハラリ (著), 柴田裕之 (翻訳) 『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』河出書房新社、2018 ・MinD in a Device公式 ・手塚 治虫 (著)『火の鳥 2・未来編』朝日新聞出版、2009

(宮田文机)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!