人の記憶や感情は、単一の感覚刺激よりも複数の感覚が結びついたときに強く定着します。心理学の研究では「マルチセンサリー・デザイン」が人間の体験価値を高めるとされ、例えばテーマパークや観光施設では音・光・香りを組み合わせた空間演出が来訪者の満足度を大きく向上させています。

個人的にそれを感じたのは、大阪・関西万博会場でした。詳しくはこちらの記事に書きましたが、万博会場各所に設置された約600台のスピーカーからは、それぞれのロケーションにふさわしい「音」が流れていたのです。例えば、ゲート前後では「祭」をテーマに、中心部の緑地エリア「静けさの森」周辺では「森」をテーマに、といった具合です。

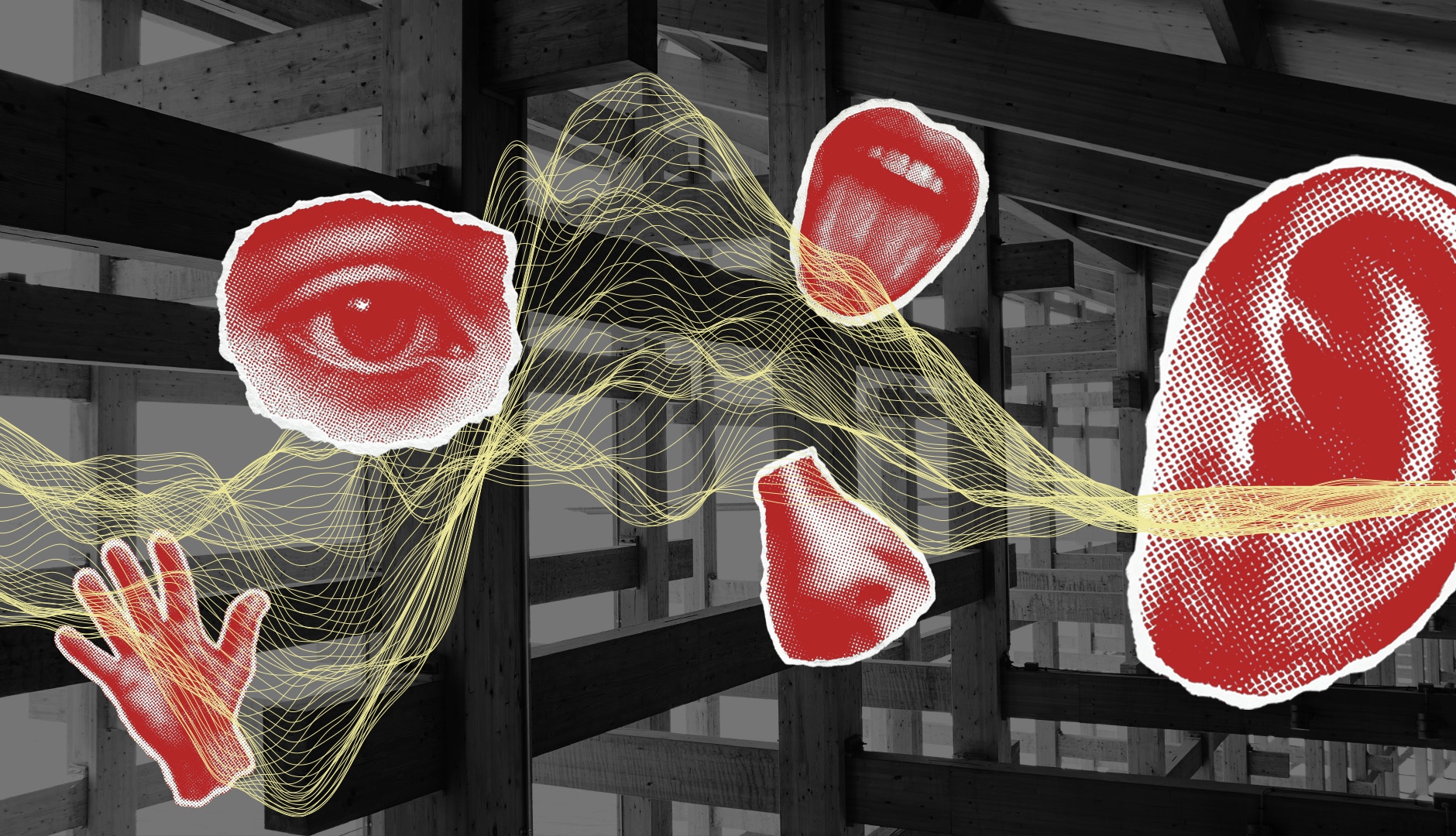

特に「マルチセンサリー・デザイン」の力を体感したのは、今回の万博の目玉の一つ、世界最大の木造建築「大屋根リング」付近でした。大屋根リングの下では「地」をテーマに、上では「空」をテーマに音が流され、サウンドスケープが生み出されていましたが、その聴覚的効果に目の前に広がる木造建築の温かみや安心感があいまって、来場者には忘れがたい印象を残していました。

まちづくりにおいても同様に、視覚だけに頼った景観整備ではなく、五感全体を巻き込むデザインがシビックプライドの醸成につながります。

私たちが街並みを評価するとき、実は耳から入る情報が大きな影響を与えています。映画でBGMが映像の印象を左右するように、都市空間でも音と光はセットで作用します。

例えば、夜の商店街で柔らかな街灯の下に流れる落ち着いたBGMは安心感を演出し、逆に無音で暗い空間は治安への不安を誘発します。

万博に合わせて2025年4月から実施されている大阪の中之島や御堂筋のイルミネーションイベントでは光と音楽を同期させ、地域ブランドを体験的に浸透させる工夫がなされています。

| エリア | イルミネーション カラー | テーマ |

| 阪神前~梅田新道 | ブルー×ホワイト | 水都の発展をベースに洗練された街へ |

| 梅田新道~大江橋北詰 | パープル×ゴールド | 受け継がれる華やかな大人の社交場 |

| 北浜3~伏見町3 | ホワイト×ゴールド | 米市場から大阪を代表する金融の街として発展 |

| 伏見街3~船場中央3 | ゴールド×ミックス | 商い文化が根付き大阪を代表するビジネス街へ |

| 久太郎街3~新橋北 | ミックス | オフィス街から職住遊が混在する街へ |

| 御堂筋鰻谷~道頓堀北詰 | ピンク×5色ミックス | 花街から発展した食文化の街へ |

| 道頓堀南詰~難波西口 | 5色ミックス×ホワイト | 町人文化の中心から若者文化の発信地へ |

嗅覚は記憶と直結する感覚であり、「プルースト効果」と呼ばれる現象はまちづくりにおいても注目されています。

「プルースト効果」とは、フランスの小説家マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』で、主人公が紅茶に浸したマドレーヌの香りを契機に少年期の記憶をよみがえらせる場面に由来しています。

例えば、港町の波音と潮風の匂いは強烈に結びつき、訪問者に「この街らしさ」を焼き付けます。商店街のパン屋で漂う焼きたての香りとオーブンの音、あるいは老舗の醤油蔵の匂いと樽を叩く木槌の音など、嗅覚と聴覚の融合は地域固有のストーリーを紡ぎ出します。

私が住む福岡県太宰府市にある太宰府天満宮といえば梅の木をイメージする方も多いかもしれません。しかし、実は境内には多数のクスノキが生い茂っています。国の天然記念物に指定されたクスも3本あり、そのうち「大樟(おおくす)」と呼ばれる境内最大のクスノキの樹齢は少なくとも1,000年以上と考えられており、訪れる人を視覚的に圧倒する高さと幹の太さを誇ります。

この光景に加え、4月中旬から5月下旬に太宰府天満宮を訪れると、クスノキは一斉に若葉を付けて、境内一体は清々しい香りに満たされます。

このように視覚と嗅覚が同時に刺激されることにより、人の記憶の中で太宰府天満宮を訪れた思い出は忘れがたいものとして残り続けることになるのです。

触覚は、まちの体験を身体感覚として刻みます。電車の通過音が木製ベンチを震わせる感覚や、石畳を歩くときの足裏の響きは、音と触覚が交差する瞬間といえるでしょう。

都市デザインの分野では、駅の床材や公共ベンチの素材を工夫することで、音と触覚の調和を図る試みも見られます。ドイツのエアランゲン市では、メインストリートへの自動車の乗り入れを禁止する一方で、石畳を敷いたり、街路樹を植えたりして、マルチセンサリーなデザインがおこなわれています。

テクノロジーの発展により、五感デザインは新たなステージに入ろうとしています。AR・VRを活用した都市体験や、AIによる感覚データ解析は、まちの魅力をリアルタイムで拡張する可能性を秘めています。

また、防災の観点からも五感デザインは重要です。緊急時に識別しやすい警報音と赤色光、さらには煙の匂いなど複合的な刺激を設計することで、避難行動の迅速化につながります。こうした「五感シビックプライド」の発想は、未来のまちづくりにおける新しい価値観となるでしょう。

第3回では「音」を起点にしつつ、視覚・嗅覚・触覚を統合した五感デザインの可能性を見てきました。まちを単なる物理的な空間ではなく「感覚の物語」として捉えるとき、住民の誇りや愛着はより深く育まれます。

これからのまちづくりは、景観やインフラ整備にとどまらず、五感を通じて人と人、人とまちをつなぐ「体験価値」の設計が不可欠です。

著者・図版:河合良成

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 、編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。