目次

ワークショップにて、参会者にフィードバックする株式会社識学 取締役副社長の梶山啓介氏

シリーズ累計131万部を突破した『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)の著者、安藤広大氏が代表を務める株式会社識学は、意識構造学にもとづくマネジメント理論「識学」のメソッドを展開し、経営・組織コンサルティングや従業員向け研修などを提供している。

今回のワークショップには、経営者、管理職から一般職まで、さまざまな背景を持つ数十人が参加。梶山氏による「数値化と仕組み化を組織浸透させるプロセス」についての講義の後、参加者自身が自社組織のマネジメントを考えるセルフワーク、識学のコンサルタントのサポートもとで議論するフリーディスカッション、Q&A セッションを通した具体的なマネジメント手法のトライアルなどが行われた。Q&A セッションでは、梶山氏がコンサルティングの中で培った具体的な方法論を展開しながら、各人の悩みに回答する場面もあった。

参加者が考え、回答しながら進めるQ&A セッション

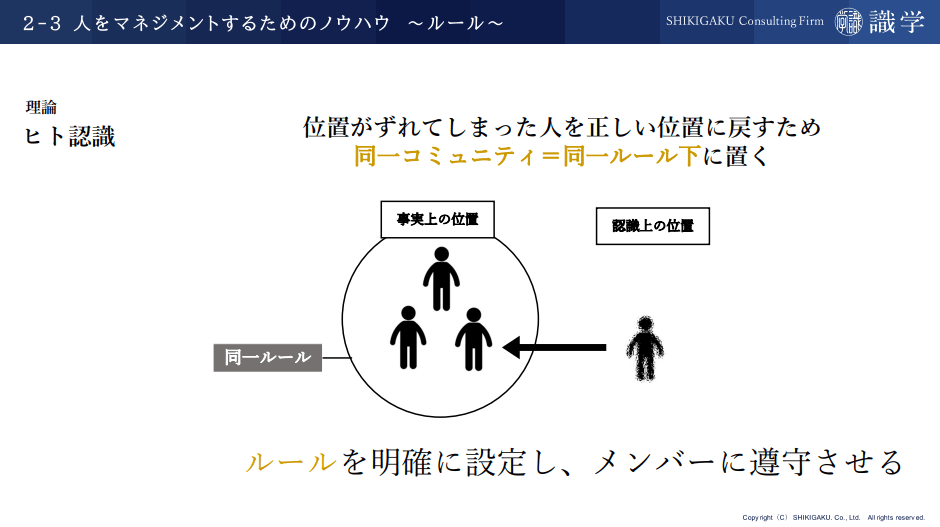

マネジメント理論「識学」は、人が行動する前の認識である「意識構造」に注目し、実際の行動を妨げる「誤解」や「錯覚」を取り除いて目的達成に導くというアプローチをとっている。組織のマネジメントが困難な場合、多くのケースで相互の認識の食い違いや、事実の誤認などによって、誤解や錯覚が生じているのだという。

「会社組織などの中では、誤解・錯覚によってコミュニティの円からはみだしてしまったり、自分の役割を誤って認識してしまったりする人がいます。そうした人たちに正しい定義を示して『認識のずれ』を取り除くことで、組織マネジメントを最適化することができます」(梶山氏)

例えば、自社や自組織の批判ばかりする人は、自分が物理的にそのコミュニティに属しており、自組織の評価が自分の評価に連動している事実を正しく認識できていない。これは、「認識上の位置がずれている状態」といえる。

誤解や錯覚によって、「認識上の位置のずれ」が生じたケース

組織全体が目標達成に向けて行動するためには、こうした誤解・錯覚を取り除き、認識のずれ、位置のずれを修正する必要がある。ずれが取り除かれた状態になってはじめて、数値化や仕組み化などのデータドリブンに向けた取り組みを実施できるという。

「ルール、または基準と呼んでも構いません。これを正しく明確に設定することで、空気の読み合いや人間関係の悪化といった事態が回避でき、メンバーが業務に集中できる環境を整えていくことができます。では、そのように実践していくのか。第一歩は、『位置を決める』ことです」(梶山氏)

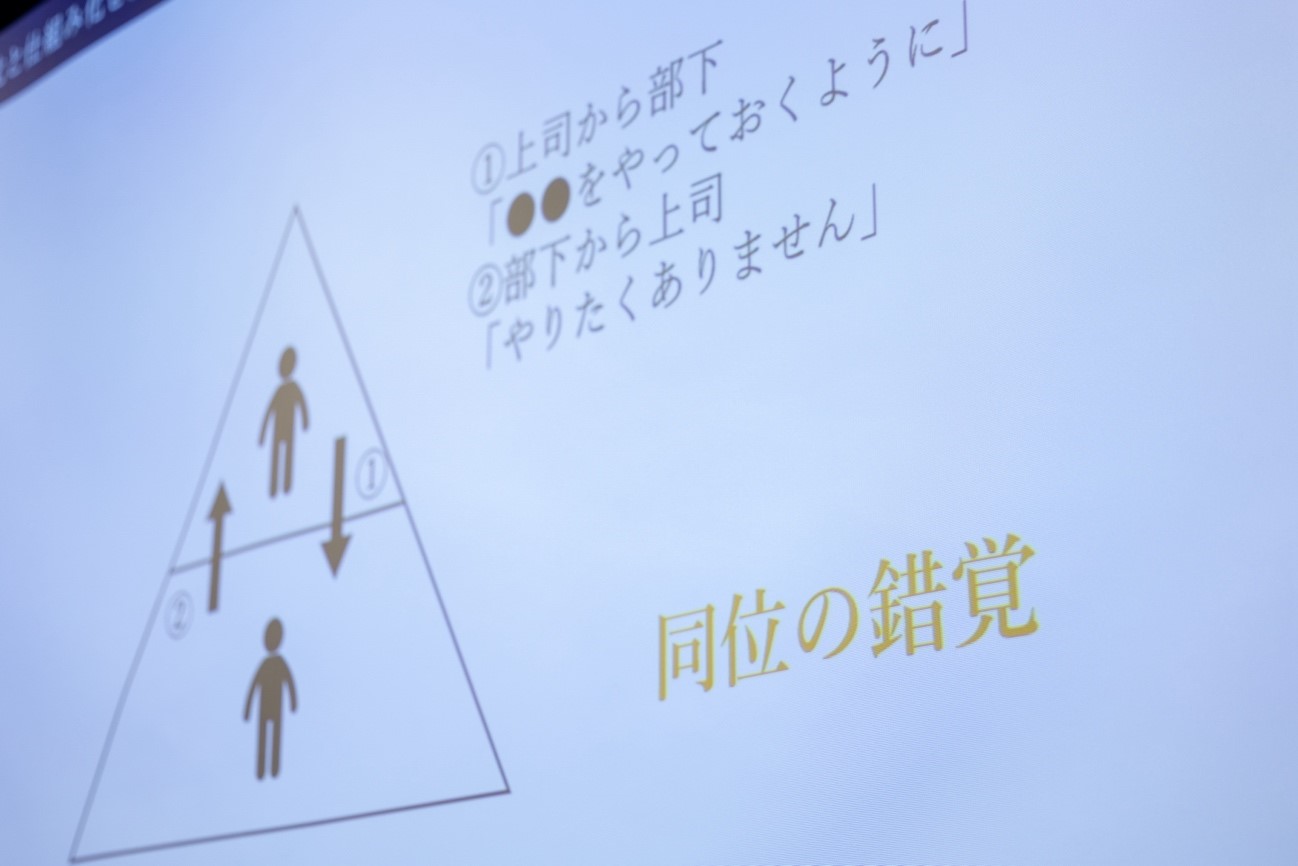

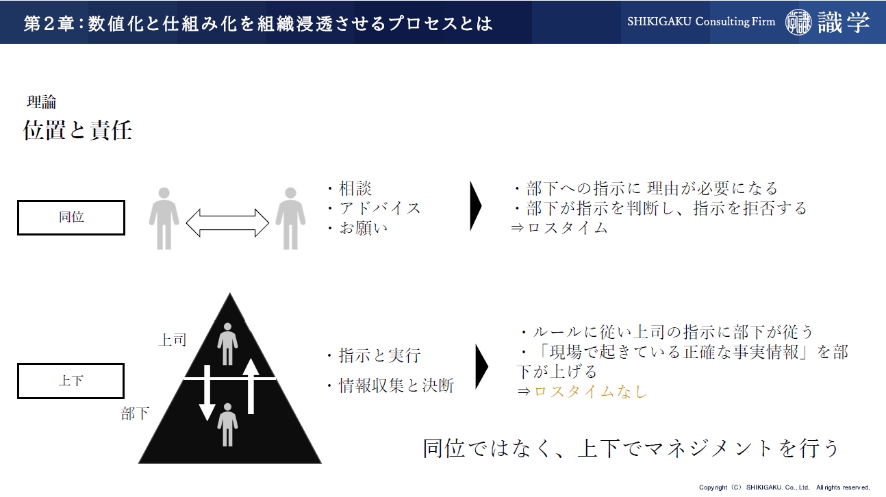

具体的には、組織内には「位置(立場)と責任」に関する誤解があるという。例えば、「上司が決めたKPIに対して、部下が納得しない」状況があったとする。下図のような状態だ。

「これは、部下が上司と自分の位置関係を『同位』だと錯覚しているのです」と梶山氏。このように位置関係が同位になっているケースでは、相談・アドバイス・お願いといったコミュニケーションが行われるという。それに対して位置を『上下』に正した状態では、指示と実行、情報収集と決断が行われる。「同位ではなく、部下がパフォーマンスを上げられるように、上下のマネジメントを行うことが大切です。そのためには『①上位者がルールを設定する』『②下位者が上位者に情報を上げる』と定めるとよいでしょう」(梶山氏)。

その他、梶山氏は、識学のメソッドを導入した企業の事例を挙げ、具体的なルール運用や組織づくりのケーススタディを示した。例えば、ある企業では「社員が指示待ちの状態で自発性がない」という課題に対して、ルール・役割・責任を明確にすることで、社員が迷いなく行動できる環境をつくった。また、「なんとなく」だった曖昧な評価を、明確な数値目標を導入した評価制度にしたことで、個人の目標達成の意欲が高まり、自発的に行動する組織へと成長を遂げたという。

ワークショップ後半では、簡単なディレクションの後、参加者がセルフワークを行い、それをもとに議論するフリーディスカッションが実施された。

まず梶山氏は、組織運営で最初に着手すべきルールを「姿勢のルール」として紹介した。姿勢のルールの条件は、「会社として重視すべき規律であること」「能力に関係なく誰でも守れるルールであること」「定義が明確であること」だ。

「リーダーが『これを守れば生産性が上がる』と決めた姿勢のルールを100%徹底することが、組織づくりの基礎になります。これができていなければ、どんなKPIも意味がないと私たちは考えています」(梶山氏)

参加者に与えられた課題は、「自分の組織の『姿勢のルール』を3つ、箇条書きにする」というものだ。その後、識学のコンサルタント4人がサポートする中で、各テーブルの参加者同士、また梶山氏を交えて、活発な議論が展開された。

フリーディスカッション中の様子

例えば、ある参加者が「朝礼で大きな声を出す」というルールを挙げた際には、識学のコンサルタントが「声の大小は主観であるため、ルールとしては不明確になってしまう。『チームメンバーにしっかり聞こえる音量』として、できているかどうかを上司が判断する、としてはどうか」とアドバイスがあった。

また、実際にルールを設定してみることで、「ルールを決めた後、どのように部下に伝えればよいか」「具体的なアクションだけでなく、なぜこれをやるのか理由を添える必要があるのではないか」など、具体的な運用についての疑問がわいてくる様子が見られた。

セッションの後半には、参加者も回答するQ&A方式で、ルールをベースとした組織運営の具体的な手法について考えるセッションが行われた。例えば、次のような問いが提示された。

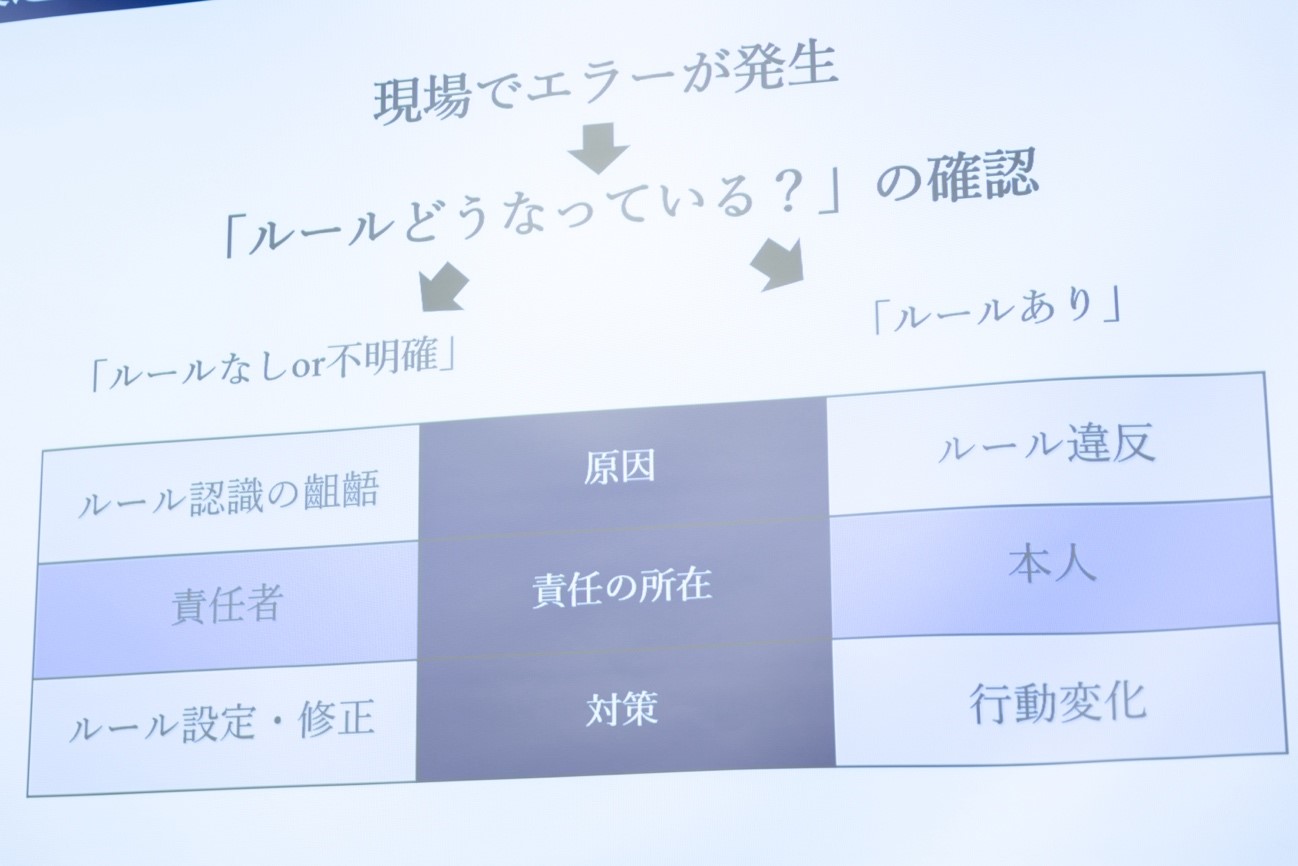

「皆さんが上司の立場であれば、ぜひ、この回答の言葉を一番に出してください。本来、現場で起きるエラーは2種類に集約されます。1つは、ルールがない、または曖昧であることから起きるもの。もう1つは、ルールを守らないことで起こるエラーです。どちらにあたるのかを、まず確かめるのです」(梶山氏)

これまでにない想定外のトラブルであれば、今後のためにサービスの規定を見直し、ルールをつくる必要がある。ルールがあるのにも関わらず、部下が認識していない、または違反しているのであれば、ルールを明確にした上で行動変化を促すべきだ。ただし、上司は役割として指摘するだけで、感情的になってはならないという。

ワークショップ後の質疑応答では、「経営層が『積極性』という曖昧な評価軸を持っているが、是正するにはどうすればよいか」「ルールをつくっていると膨大な量になってしまうが、どのように整理すべきか」「異なる部署間で、ルールが違う場合はどうするか」など、組織運営上の悩みが寄せられ、梶山氏の豊富な経験から示唆に富むヒントが提示された。

受講後の参加者からは、「そもそも日本の企業は仕組みやルールを決めるのが下手だと思っていたが、なぜしっかり定めることが重要なのか腹落ちした」といった声も上がった。データドリブンを実践する数値化・仕組み化の前に着手すべき、マネジメント上の認識の合致とルールづくりの重要性を強く認識できるワークショップとなった。

セルフワークをサポートする識学コンサルタント

同セミナーには、ウイングアーク1st株式会社管理本部 CFO室 経営管理G GMGの丹波勇良も登壇。数値化・仕組み化の先にあるモニタリング手法について、自社で活用しているダッシュボードと事例を交えながら解説した。

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:野口岳彦 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。