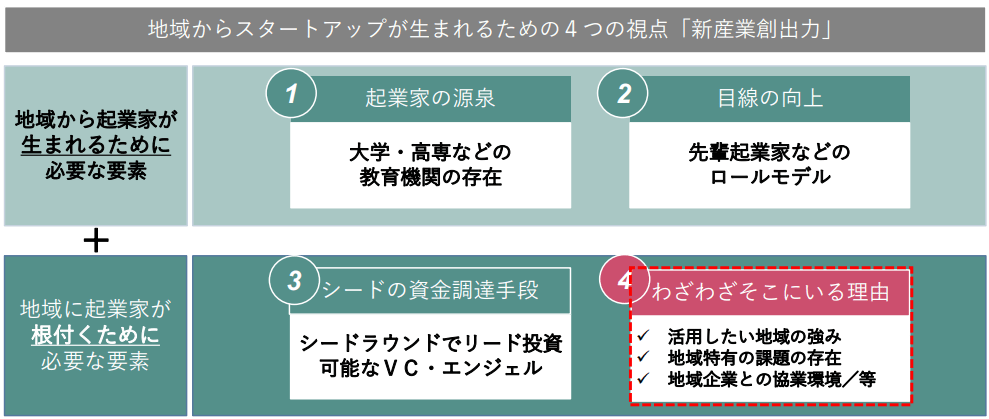

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の「ICTメンタープラットフォーム」によると、地域からスタートアップが生まれるための4つの視点「新産業創出力」とは、以下の通りです。

※出典:国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)「ICTメンタープラットフォーム」

スタートアップが生まれるためには何といっても大学や高専などの「起業家の源泉」がなければ始まりません。それに加えて、実際に事業を立ち上げ、シードフェーズ、アーリーフェーズ、「死の谷」を経てIPOにこぎつけた経験をもつ先輩起業家やシリアルアントレプレナーなどによる「目線の向上」も必要です。

しかし、地域から起業家が生まれてそこに根付くためにはさらに別の要素が関係しています。それがVCやエンジェル投資家などの「シードの資金調達手段」、そして「わざわざそこにいる理由」です。

「わざわざそこにいる理由」とは何でしょうか?それはスタートアップがその場所を選んだ本質的意義であり、「どのような地域の強みを生かしているのか」「地域特有のどんな課題を解決しようとしているのか」「地域企業との協業環境」などと関係しています。

これら地域の課題や強みは必ずしも顕在化していません。スタートアップがそれらを知り、理解し、自らの事業に繋げるためには地域に入り、さまざまなプレーヤーと関わり、「気づき」を得ることが必要です。

公民館は全国に公立だけで約1万3,000館、自治会など地縁組織が設置した自治公民館を合わせると8万館を超えると言われています。

社会基本法は公民館の目的について「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教育の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と規定しています。まさに地域のエコシステムにおいて重要な役割を担うことが期待されているように思えます。

だだ、公民館は、誰もが幼い頃は何かとお世話になるものの、働き盛りになると足が遠のき、退職後に再び通い出す場所になってしまっており、社会資本として十分に活用されているといえないのが現状です。そのため、公民館の数は年々減少し、1996年に17,819館あったのが、2008年には15,943館まで減り、2021年には13,163館になりました。

公民館から人々の足が遠のいてしまった理由について、「公民館のしあさって」プロジェクトメンバーである西山佳孝さんは「大きな要因の一つは公民館で行えることの幅を行政が狭めてしまったこと」だとします。本当はもっといろんなことができる、やってよいはずの場所であるにも関わらずです。

取り巻く社会課題や地域のニーズが変化する中で、公民館の役割もそれに応じて変わっていかなければならないでしょう。文部省も「これまで公民館が培ってきた地域との関係を生かしながら、地域の実態に応じた学習と活動を結びつけ、地域づくりにつなげる新しい地域の拠点施設を増していくことが望まれる」としています。

前出の西山さんは公民館が本来のポテンシャルを発揮するにはルールやマニュアルを提示することを「積極的に放棄する」必要があるとしています。なぜなら、現代という時代の閉塞感は一つの考えで打開できるものではなく、みんなで考えていくしかないからです。

そうした自由闊達な雰囲気の中でスタートアップを含めた地域のプレイヤーが集い、つながり、地域の基盤を形成した結果、社会課題と考えられていたものが解決していくというのが理想だともいいます。

具体的な事例をいくつか取り上げましょう。

例えば、鹿児島県日置市美山地区は公民館に「地域おこし協力隊」を配置し、地域活性化に取り組みました。「地域おこし協力隊」とは、都市地域から条件不利地域に生活の拠点を移し、地方公共団体から委嘱された者が、一定期間地域に居住して、その地域への定住・定着を図る支援制度です。

美山地区では、ダイハツとコラボした公民館をゴールに美山のさまざまな場所を回ってもらう観光イベントを開催しました。さらに、別の企業とも連携をすることで、地区の外に向けた情報発信が可能となり、観光客の増加につながったそうです。

また、秋田県北秋田市は、人口減少や高齢化、若者の地域外流出など厳しい課題を抱える中、その解決のために公民館が関係者、関係機関と連携し、民間企業や個人経営者を巻き込みながら、地域づくりをテーマにした取り組みをコーディネートしました。

その中には、若者の定住化策として行われた、若手農家のイメージアップや生産物のブランド化プロジェクトが含まれます。具体的には、若手農家による講演を開催し、全国に情報発信したり、地元に根差す若者による新ビジネス・企業の推進、ネットワークによる地域活動の拡大を推進したりしました。

福岡市の事例も紹介しましょう。同市は、スタートアップエコシステムを構築するためのプラットフォーム「スタートアップカフェ」を運営しています。そこに未就学児童向けの教育事業を展開するスタートアップ「レクルン」が相談したことがきっかけで地域支援課を通じ、子育て世代の多いエリアの公民館と共同事業を開催することになりました。

公民館の数やこれまで担ってきた役割、地域への浸透を考えると、地域のエコシステムを形成するために公民館が持つポテンシャルはまだまだ計り知れないように感じます。誰にとっても身近な公民館にスタートアップなどが積極的に関わることにより、もっと活用されれば、地域の中に存在するさまざまな壁を乗り越えた「場」が生み出されることになるでしょう。まずは私たち自身が持つ「公民館に対する意識」を変えることからスタートしなければなりません。

著者・図版:河合良成

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。