目次

アジア諸国の中でもデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が一向に進まない国として知られている日本。そのような中、テクノロジーとノウハウを組み合わせ、ユーザー企業の求める最適なシステムを構築するSIerの役割は大きいはずなのですが、一方で、従来通りのやり方が通用しなくなっているのも事実です。

企業の「本質的なIT化」が喫緊の課題となる中、SI産業にとってDXの進展は何を意味するのでしょうか。また、SIerが今後も企業のIT部門にとって欠かせない存在であり続けるためにはどのような姿を目指し、どのような関係を築いていけばいいのでしょうか――。

本特集「なぜ、日本企業のIT化が進まないのか?」では、普段、SIerの顧客側としてユーザー企業内でシステム企画に携わる情シス部長を聞き手に、エンタープライズ業界を取り巻く問題の本質を探るとともに、IT化を成功に導くための情シスとSIerの関係を考えます。

4本目の本記事では、野村総合研究所(以下、NRI)のコンサルタントとして活躍するとともに、食品大手「味の素(株)」の情報企画部長、味の素(株)の情報子会社にNRIが51%出資しNRIグループの一員となった「NRIシステムテクノ」の管理本部長を歴任したNRI主席コンサルタントの古川昌幸氏に話をお聞きました。

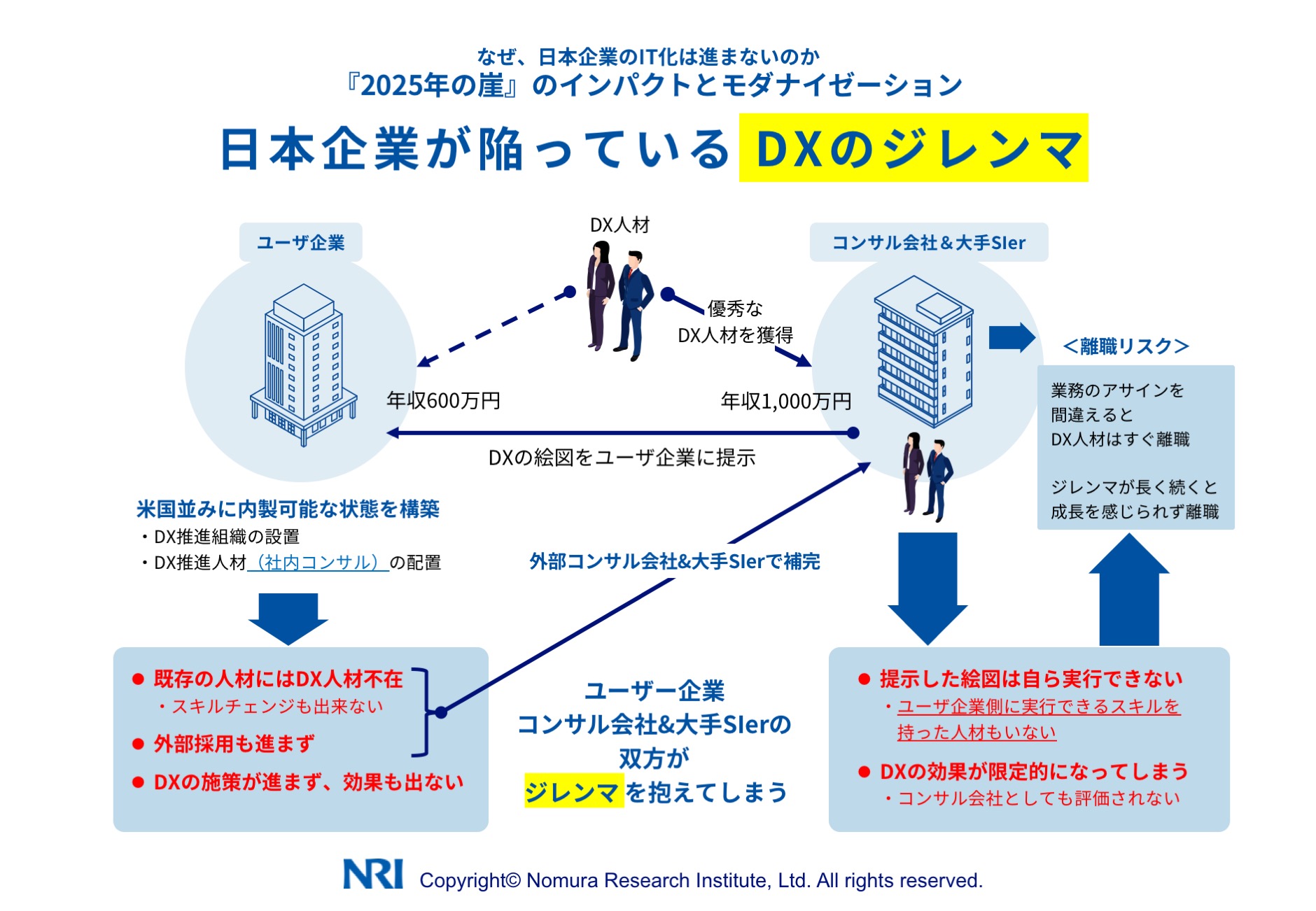

日本でDXが進まない理由は、SIとユーザー企業を取り巻く“産業構造のゆがみ”が引き起こす「DXのジレンマ」に起因している――。こう指摘する同氏は、各ステークホルダーがどのように発想を変えればDXが進展すると見ているのでしょうか。事業会社、情報子会社、コンサルタント、SIという4つの立場を経験し、理解できる古川氏だからこその“横断的な視点”から、今後、それぞれが果たすべき役割について考えます。

日本のSI産業の「構造的な問題」が指摘されるようになって既に久しいが、解決への糸口はいまだ見付かっていない。その理由の1つは、SI産業を取り巻くステークホルダーがそれぞれ固有の課題を抱えており、それらの課題が複雑に絡み合っている点にある。事業会社、その情報子会社、SI企業、ベンダー……それぞれのプレイヤーが互いに影響を及ぼし合いながら、固有の課題に苦しんでいるのが実情だ。

この複雑な問題を解きほぐし、解決策を見いだすためには、各ステークホルダーを横断的に見渡せる見識が必要になってくる。その点、野村総合研究所(以下、NRI)で主席コンサルタントを務める古川昌幸氏は適任かもしれない。

事業会社、情報子会社、コンサルタント、SI企業……。異なる立場で「ITによるビジネス課題の解決」に深く関与してきた同氏は、日本の「進まないIT化」の病巣はどこにあると見ているのか。また、今後、SIと事業会社、情報子会社の関係はどう変わっていくべきと考えているのか――。ITコンサル企業、AnityAで代表取締役を務める中野仁氏が話を聞いた。

中野氏 古川さんは、もともとNRIでSEとしてスタートしその後コンサルタントをされていて、2016年に味の素(株)に出向して情報企画部長を務めた後、2019年7月に再びNRIに戻って現在は主席コンサルタントとして活躍しています。そもそも味の素(株)へは、どのような経緯で出向することになったのでしょうか。

古川氏 2012年にNRIと味の素(株)が業務提携をして、味の素(株)の情報子会社だった「味の素システムテクノ」の株式をNRIが51%取得して子会社化することになりました。これを機に、社名が「NRIシステムテクノ」に変わり、私もこの会社に管理本部長としてNRIから出向することになったのです。

ここで3年間務めた後、その後、味の素(株)本体に出向し情報企画部長を3年間務めました。この間、SI企業と情報子会社、そして事業会社を渡り歩くことになりましたが、この3つを全て経験した人はなかなかいないかもしれません。

中野氏 私もこれまで、SI企業と事業会社は経験してきましたが、情報子会社は未経験ですね。

古川氏 情報子会社は今、結構、つらい立場に置かれていると思います。開発経験のない親会社のIT部門担当者が、その必要性を検証しないまま情報子会社に対して「あれを検討して」「これも検討して」と丸投げするので、情報子会社はその対応に追われて疲弊してしまったり、本来の仕事が疎かになったりするケースが散見されます。

それに大抵の場合、情報子会社の待遇は親会社より低く抑えられていますから、スキルに自信がある人ほど「こんな給料ではやっていられない!」と飛び出していってしまいます。

中野氏 情報子会社の歴史をひもとくと、システム投資領域を単純なコストとして捉え、本体から切り離すことから始まっています。その結果、コストセンターとして買い叩いたら、「安かろう、悪かろう」になってしまうのは当然の帰結ですよね。さらに、その情報子会社から仕事を受けるベンダーは、人材の質の担保が厳しくなる。

でも本来、システム投資は「経営の重要戦略」として扱われるべきで、その実行組織を安易に外に切り出してしまうのは、決して賢明な選択とは言えないと思います。最近では、その弊害に気付いて情報子会社を再び吸収する会社も出てきましたが、旧態依然とした扱いのまま放置されている情報子会社の方がまだまだ多いですね。

古川氏 そういう会社では、従業員も自ずと守りに入ってきて、徐々に「新しいことにチャレンジしよう!」という気概が失われていきます。そうなってしまうとスキルが身に付かないので、結局は自分たちの首を絞めていることになるんですけどね。

中野氏 情報子会社の立場からは、「自分たちの仕事の成果が、親会社のビジネスにどれぐらいインパクトを残せているのか」が、なかなか見えないでしょうから、余計にモチベーションが上がりづらいのかもしれません。

古川氏 NRIシステムテクノで「情報子会社としての立場」から仕事をしていたときには、こうした問題の原因は「情報子会社自身にある」と考えていたのです。しかし、後になって味の素(株)本体の中に入ってみて、「実は、根本的な原因の大部分は親会社の側にあるのではないか」と考えるようになりました。

結局、情報子会社に仕事を依頼する親会社のIT部門の方も、ITでビジネスにインパクトを与える方法を分かっていないんですね。

IT部門には2通りの人間がいて、片方はビジネス側からIT側に移ってきた人たちです。彼らはビジネスのことは分かりますが、それをどうIT化すればいいかが分からないので、全てを情報子会社に依存してしまう。一方、メーカーやITベンダーから中途採用で入ってきた人たちは、テクノロジーは分かるものの、ビジネスのことが分からない。

中野氏 この両者がうまく補完し合えば機能するのでしょうけれど、そこがうまくかみ合うようにするのは難しいですよね。

古川氏 そうなんです。この両者の間の会話をどう成立させるかが、とても大変でした。私が間に入ってコミュニケーションのハブ役を買って出ることもありましたが、本来は私のような立場でそういうことをやるのはあまりよくないことだと思います。

中野氏 古川さんが「DXのジレンマ」で図解しているように、システム子会社を巡る課題だけではなく、「エンタープライズIT全体の構造的な問題」も大きいですよね。

ユーザー企業側では、そもそもエンタープライズITの地位が低く、待遇も良くならいので、ユーザー企業の情報システム部門に優秀な人材がなかなか集まらない。さらに、優秀な人材は待遇の向上を求めて、外資系コンサルファームやソリューションプロバイダーに移ってしまい、組織が弱体化する。その結果、企業内に運用の能力が根付かず、「運用を考慮した変化」を実行することが困難になります。

そうなると、ユーザー企業の情報システム部門は「調整・管理系業務」が中心になって、「企画・技術系業務」の能力を身につけることが難しくなり、次第に社内特有の業務に特化されたスキルしか身につかなくなる。その結果、企業内でITを巡る大きな変革を起こすのが難しくなる――という構図です。

中野氏 IT部門のそうした状況を打開するために、具体的にどのようなことを行ったのですか?

古川氏 かつて、味の素(株)のIT部門では、「ビジネス部門から言われた通りのことを、そのまま実行するのが仕事」だと考えられていました。そうした風潮に対して、「ちょっと待って!」「それってそもそも何にためにやるんだっけ?」「ビジネス部門が本当にやりたいことって何だっけ?」としつこくメンバーに問い直して、「自分たちの仕事がビジネスにどう貢献できるか」について、自ら考えるよう促しました。

ただ、これまで、自らの仕事について考える習慣が一切なかったものですから、当初は皆、「この人は何を言ってるんだろう?」「ただ情報子会社に降ろせば済む話なのに、なぜ、いちいち邪魔するんだろう?」と思っていたはずです。でも、ひたすら1000本ノックのように、こうした問いを繰り返し続けました。

中野氏 組織やプロセスの構造が固定されると、「なぜ、何のためにやるのか?」を問う感覚が麻痺してくるんですよね。そうなると、次第に客観的な視点が薄れ、内部の論理を飲み込んだ「あたりまえ」が増えてくる。そうやってどんどん本質から遠ざかった話が増えてしまいます。

古川さんが問いを繰り返した結果、どれぐらいのメンバーがそうした意識を持ってくれるようになりましたか?

古川氏 味の素(株)には3年間いたのですが、その間に5、6割ぐらいのメンバーは、「ITがビジネスにもたらす価値」について意識できるようになったと思っています。

味の素(株)のような製造業の場合、ビジネスとしての価値をITで出そうと思ったら、工場のデータを活用できなければ意味がありません。工場のデータを持ってきて、それを会計システムまでつなげるところまで持って行かないと、ITの本当の価値は発揮されないんです。そうした全体像をIT部門できちんと捉えられるようになったのは、やはり大きな成果だと思います。

中野氏 工場のITは多くの場合、各地の工場ごとに独立して管理されているので、たとえ各工場の単位では最適化されていても、それらをつないでサプライチェーン全体を可視化しようとなると、かなりハードルが上がります。従って、工場やシステムごとにばらばらになっているデータをそろえるだけでも一苦労ですよね。

古川氏 そうなんです。だからまずは一度、全てのデータを「1つの傘の下に置いて」整理する必要があります。最近、データレイクのようなソリューションが流行っているようですが、そもそも「どこに、どんなデータがあるかすら分からない状態」でデータレイクを導入しても、必要な情報が集められるとは限りません。

中野氏 「データレイクを構築したら、データが足りないことが分かった」というオチですね。もしくは、「データ品質の悪さ」に驚くとか。それでも、まずはデータを集めて机上に乗せるだけでも十分だと思います。現実を直視しないと、話が始まらないですから。

まずは、手軽なクラウドデータベースに主要なデータを片っ端から放り込んで、手持ちのデータが使えそうかどうかをざっと調べる程度でもやってみる価値はあるでしょう。

この時点でもし、データがばらばらだった場合には、データソース、つまり「データが発生するプロセス」を根本から見直すことも検討べきですね。多くの場合、それをせずに、一生懸命にデータクレンジングや名寄せをすることでDWHを構築しようとしてしまいます。

古川氏 元データに手を付ける代わりに、そっちの作業をムダに頑張ってしまうんですよね。同じデータ項目でも、システムが違えばデータ発生の基準日が違うのだから、同じ断面で比較しようとしても基準がそろっていないので、間違った結果しか出ません。

こうした問題を解決するには、やっぱり「システムやデータの標準化」を避けて通れませんし、そうなれば自ずと業務にもある程度手を入れざるを得ません。

中野氏 SAPを導入して、この手の課題を解決しようとしている企業も多いですが、よくよく事情を聞いてみると、地域ごとに別々のSAPインスタンスが動いていて、全社レベルではまったく統合されていないケースも多いようです。

特に製造業ではそうした事例が多くて、データ連携ツールベンダーのイベントに行くと、複数のSAPインスタンス間のデータ連携事例の話をたくさん聞くことができます。もちろん、これらを単一のSAPインスタンスに統合しようとしている企業もいますが、さらに難易度が高くなるため、ほとんどの企業が二の足を踏んでいるのが実情だと思います。

これを長年、放置した結果、もはや手を付けられない状況になっている会社も少なくないはずです。

中野氏 企業のIT化を推進するにあたって、「コンサルタント」「事業会社の情報企画部長」「情報子会社の管理本部長」という“異なる立場”からその進展を見てきた古川さんは、「海外に比べて日本企業のIT化が進まない理由」をどのように見ていますか。

古川氏 原因のかなりの部分は、「経営者がITを知らない」「経営者がITに無関心」であることと考えています。ただ、あと5、6年もすれば、デジタルネイティブ世代の人たちが徐々に企業経営に参画するようになってきますから、この問題は少しずつ解消されてくると思います。しかし、今の段階ではまだ、「俺はITのことは分からないからよろしく!」という意識の経営陣が多いのも事実です。

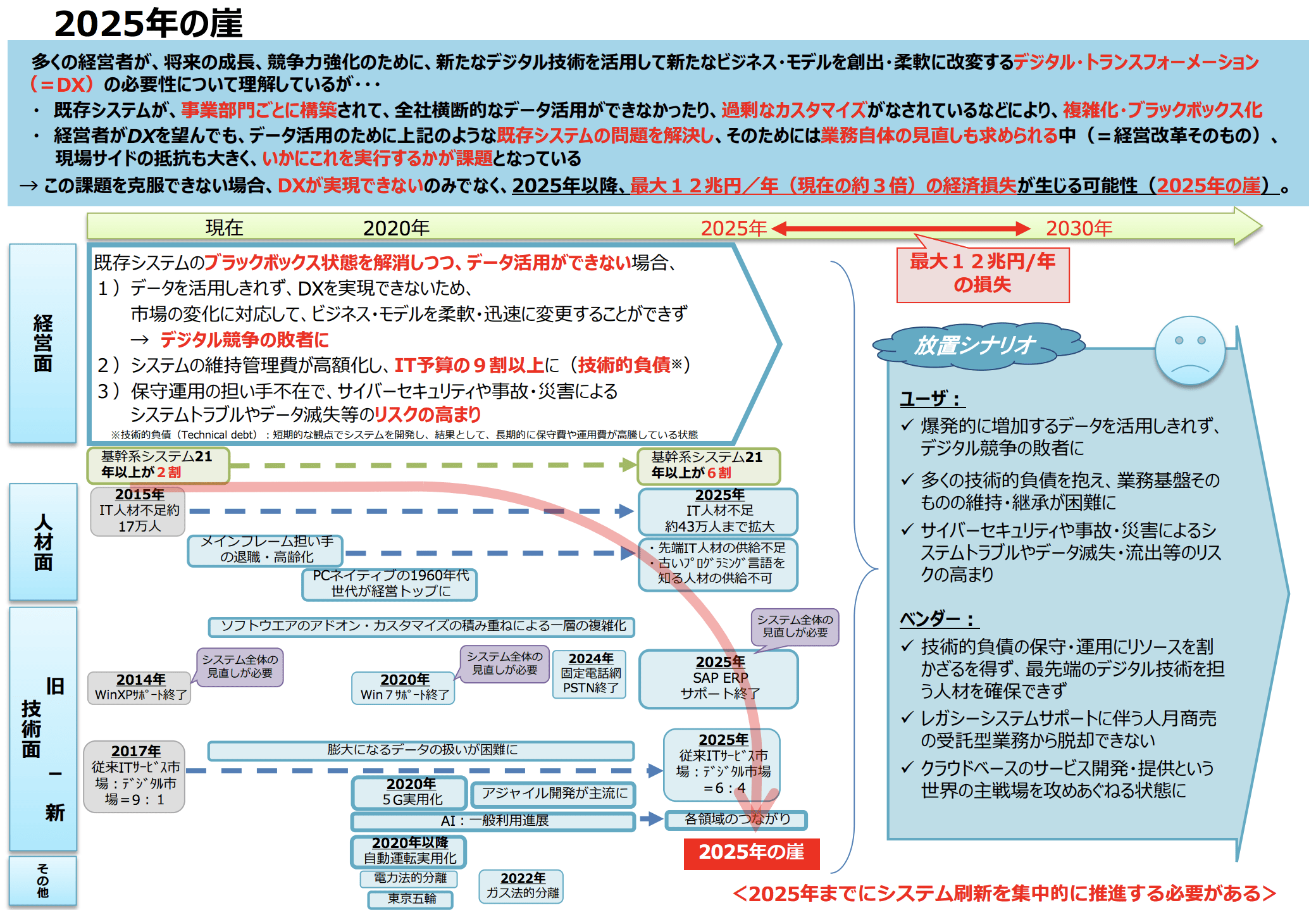

中野氏 上がりを決めこんだ人たちですね……。ただ、5、6年後となると、いわゆる「2025年の崖」のまっただ中です。現時点でも十分、危険領域ですが、ここから対応が遅れれば傷は広がる一方で、さらに厳しい状況になるでしょう。

本来なら「ITのことは分からないから」と開き直る経営陣が“許容される状態”が問題なのだと思います。

最大の問題は、経営トップまで出世した人たちの中には、無事に任期を全うすることしか考えていない人が少なからずいることです。熾烈な出世競争の結果だとは思うのですが、そこがゴールになってしまって、退任後のことまで真剣に考えられない。そうするとどうしても「事なかれ主義」になってしまう。

古川氏 経営陣に新しいアイデアを出すと皆「それいいね!」「いいじゃん!」という反応が返ってくるんですけど、二言目には「でもそのとき、俺はもう、いないし」と言うんですよね。こういう風潮は、ぜひとも変えていかなくてはいけない。

加えて、これは歴史の長い企業によく見られる傾向なのですが、社長が若返ってせっかく改革のメッセージを打ち出しても、それを部長やマネジャーといった中間管理職がいろんな忖度を働かせて、改革の色を薄めていってしまう。そうなると、たとえ社長が大胆な“改革”を打ち出したとしても、現場に届くころには何の変哲もない“改善”に矮小化されてしまうんですね。

中野氏 いわゆる「フローズンミドル」(変わらない中間管理職)の問題ですね。私もその問題には悩まされて、たどり着いた結論が「社長と直談判する」という方法でした。大抵の社長は、たとえITにさほど詳しくない人でも問題の本質はちゃんと理解していて、こちらがきちんと説明すれば耳を傾けてくれます。でも、その下の執行役員クラスや、その取り巻きの部長あたりの人たちが抵抗勢力になってしまうんですよね。

古川氏 そのあたりに「忖度民族」が生息している(笑)。

中野氏 もちろん、現場レベルの人材の質も極めて重要です。システム開発の仕事はもともと、スキルやセンスの差が顕著に表れる領域ですし、システムだけではなく「ビジネスプロセスをどうしていくか」という話まで踏み込んでいくと、どうしてもアウトプットが「人材の質」に大きく左右されます。

古川氏 日本企業のIT化を前進させる最も簡単な処方箋は、「人事制度を変えて優秀な人を集めること」です。組織を一生懸命いじっても、人事制度が旧態依然としたままだと優秀な人は集められません。

最近、勢いのある会社はどこも「ビジョン」「社会貢献」「新しさ」などを前面に打ち出しています。これらにやりがいや面白みを感じて、優秀な人たちがどんどん集まってきているわけです。一方、会社の中期経営計画の目標に売り上げの数字しか挙げていないような会社には、やっぱり優秀な人材はなかなか集まりませんよね。

中野氏 人材の採用が重要だというのは、まさにおっしゃる通りだと思います。ただ、現在、多くの企業では人事部門が採用業務を一手に担っていますが、ビジネス環境の変化が速すぎて、人事部門が現場の採用ニーズに応えられなくなっているケースも多いようです。かつてのように人事が花形部署と見なされることは少なくなってきましたし、いまだにペイロールのルーティン業務に多くの人手を費やしているような状況ですから、いろいろな意味で人事部門は曲がり角に差し掛かってきているのかもしれません。

人事部門は、重くなった業務を削り、仕事の力点を採用や評価、HRビジネスパートナーの活用といった「現場に近いところ」に移していく必要がある。「そのためにITをどう使うか」が、1つのポイントになると思います。

古川氏 人事制度をはじめ、日本企業はさまざまな課題を抱えていますが、これらを解決できる妙案として個人的に期待しているのが「副業の解禁」です。

それこそ法律で、「一定以上の規模の会社は一律副業を認める」よう定めれば、どの企業も優秀な社員を自社に引き留めておくために本気で改革に取り組むようになるのではないでしょうか。ただ、当初、予想していたほど社員の副業を認める企業が増えていないのが、ちょっと残念なんですけどね。

中野氏 私も部下には、社内の評価よりマーケットの評価の方が正しいのだから、他社の面接をどんどん受けて、「自身の真の市場価値」を知るよう勧めています。やっぱり自分の名前で仕事を取って来れるくらいでないと、どこの会社からも本当に意味で必要とされませんからね。

逆にいえば、「そういう実力を付けるためにはどうすればいいか」という観点からキャリアプランを練る必要があります。「今の会社にいても実力がつかない」と分かったら、他社に移ることを検討するべきですし、会社を移らないまでも、面白そうな仕事があれば手伝ってみるといい。

キャリアが伸び悩んだときには、停滞の原因を正しく把握することが重要です。組織構造や評価の問題ばかりがクローズアップされがちですが、冷静に見ると、「自分のキャリア」や「やりたい仕事」に対する踏み込みの甘さ、行動の少なさが原因であることも少なくない。

自身の市場価値やキャリア設計について真剣に考える人が増えれば、エンタープライズ分野の人材流動性が高まり、ITエンジニアの待遇も改善されていくと思うのです。

古川氏 私も基本的には「会社を辞めたい」と言ってくる部下を引き留めることはしませんでした。たとえ心の中で「君は自分の実力を過信しているよ」「今のままでは外では通用しないよ」と思っていても、引き留めませんでした。

結局のところ、自分の評価を自分の肌で実感できないことには真の危機感は芽生えないでしょうし、そのためにはやはり中に留まっているのではなく、いったんは外の空気にさらされてみる必要があります。

その結果、「もう一度戻ってやり直したい」というのであれば受け入れますし、逆に「こいつならどこへ行っても通用するだろう」という人間なら「頑張って!」と快く送り出すようにしています。

中野氏 仕事の成果は、巡り合わせや運、タイミングにも大きく左右されますから、ある会社で成果が出せなかったとしても、必ずしも自分の実力が足りなかったからとは限りません。だからタイミングや運が悪いと思ったら、環境を変えることを考えてもいいと思うのです。

ちなみに外資系の優秀な人たちは、だいたい平均すると3年ぐらいの周期で転職している印象です。さらにいうなら、ユーザー企業とパートナー企業の間で人材がどんどん入れ替わっていくと、日本のSI産業もかなり変わってくるのではないかと考えています。

SIやコンサルの人たちは、「ITがビジネスにもたらす価値」についての関心が薄くなりがちです。それは、「社内の人間じゃない」とういう構造上、どうしても「自分ごと」として考えるのが難しいから。一方で、さまざまな企業の変革を支援するので、職種や役割の面で専門性が身につく。それは社内で変革を起こすためには欠かせないスキルです。

これに対して、ユーザー企業の人たちは、内部にいるからこそ、「ビジネスの課題」を知り、「運用」という重要なプロセスに関わり、「社内政治」という“きれいごとではすまない話”にも関与することになる。この、「課題にじかに触れて解決した経験」は、コンサルやSIerといった外部の人たちには得がたいものです。しかし、ユーザー企業の中では、やらなければいけない業務が多岐にわたり、大きな変革に特化したスキルを身につけるのは難しい。

この両者の間で人が行き来することで、双方の立場に対する相互理解が進めば、日本企業のIT化が進展するのではないかと思うのです。

古川氏 そうですね。私自身の経験を振り返ってみても、IT側と事業会社側の両方の立場を経験することで、ビジネスとシステムの全体像を、より明確にとらえられるようになったと思います。

ただ、日本企業の場合、米国企業のように「プロジェクトの間だけ人を雇って、終わったら解雇する」というような雇用形態をとれませんから、なかなか人材の流動性が高まらない。このあたりは制度を根本的に改めなければ、状況はなかなか変わらないでしょうし、米国と日本の文化の違いもありますから、そう簡単にはいかないかもしれません。

古川氏 唯一、日本企業が「制度の壁」を越えられる可能性があるとしたら、どんどん分社化することでしょうね。会社の規模が大きくなりすぎて、もはや制度を変えられなくなってしまったのであれば、分社化して「別会社として新たな制度を一から設計・運用」すれば、形としては変わることができます。もし、そこで成功すれば、同じ制度を親会社にも徐々に提供していけばいいわけです。

ただ、これまで日本企業が行ってきた分社化は、どちらかというと「業務集約化によるコスト削減施策」の側面が強くて、先ほどお話ししたような「戦略的な分社化」に成功した日本企業の例はまだほとんど聞いたことがありません。どこかの会社が思い切ってこれにチャレンジして成功を収めれば、それに続く企業が次々と出てくると思うのですが……。

中野氏 事実上、会社をもう1回作り直して、その中で新たなカルチャーを醸成していく――というやり方ですね。確かに変化を誘発するための仕掛けとしては有効でしょうが、一方で分社化することでそれまで積み重ねてきた事業の連続性が途切れることにもなります。

さらに分社化することで、それぞれが重複した機能を持つことになるので、間接コストの増加も避けられない。このコストを甘く見積もって、組織を分割してしまうとシステムの分断と分散につながりかねない面もあります。

古川氏 そうですね。確かにコストは掛かるので、あまり合理的なやり方とはいえません。本当は分社化までしなくても、組織の設計や運用を工夫することで「分社化するのと同じような効果」が得られれば、理想的なのかもしれません。

中野氏 そうですね。ビジネスユニットの単位で、ある程度、独自の制度を運用できるようになればいいのかもしれません。そうなると日本企業の場合、「人事権をどうするのか」「給与水準をどうするのか」という問題が持ち上がってきますね。ある事業会社がシステム会社を買収した際、給与水準があまりに違いすぎるために統合をあきらめて、別会社のまま運営しているケースがあると聞きました。

古川氏 そういうケースでも、もし、ビジネスユニットに人事権を大胆に移譲できるのであれば、統合も可能なんでしょうね。でも移譲せずに集中管理し続けようとすると、いつまで経っても制度を変えられずに硬直化したままです。

中野氏 それに分社化すると企業規模は小さくなりますから、「規模の経済」がものをいう領域のビジネスでは、どうしても不利になります。そういう領域では統合してスケールできるに越したことはありません。

確かに小柄で身軽な方が有利なビジネスはありますが、そればかりになってしまうと、日本からはMicrosoftやamazonのようなグローバルで成功する企業が、さらに出づらくなってしまいます。

ITは、事業をスケールさせる場面で本領を発揮しますから、そこを目指す企業でこそIT人材の能力と価値は最大化される。小分けと調整に使うものではないと思うのです。

特集記事一覧

[聞き手]AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真右)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2018年、AnityAを立ち上げ代表取締役に就任。システム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

株式会社野村総合研究所 主席コンサルタント 古川昌幸氏(写真右)

1986年野村コンピュータシステム(現・野村総合研究所)入社、情報システムのインフラのデザインに従事。1989年より大手証券会社の基幹系システムの構築に携わり、オープンシステム化のグランドデザインを担当。1993年IT系コンサルタントを経て、2003年には企画部長として全社の経営企画に携わる。2012年NRIシステムテクノ(味の素株式会社の情報子会社にNRIが出資し誕生)の常務取締役として情報子会社強化に取り組む。2016年味の素株式会社の情報企画部に出向しデジタル化を推進。2019年7月より現職。

(取材・TEXT:吉村哲樹 PHOTO:Inoue Syuhei 企画・編集:AnityA・野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。