アジア諸国の中でもデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が一向に進まない国として知られている日本。そのような中、テクノロジーとノウハウを組み合わせ、ユーザー企業の求める最適なシステムを構築するSIerの役割は大きいはずなのですが、一方で、従来通りのやり方が通用しなくなっているのも事実です。

企業の「本質的なIT化」が喫緊の課題となる中、SI産業にとってDXの進展は何を意味するのでしょうか。また、SIerが今後も企業のIT部門にとって欠かせない存在であり続けるためにはどのような姿を目指し、どのような関係を築いていけばいいのでしょうか――。

本特集「なぜ、日本企業のIT化が進まないのか?」では、普段、SIerの顧客側としてユーザー企業内でシステム企画に携わる情シス部長を聞き手に、エンタープライズ業界を取り巻く問題の本質を探るとともに、IT化を成功に導くための情シスとSIerの関係を考えます。

1本目の本記事では、長年、エンタープライズ業界に関わり、現在はSIや経営層向けのIT研修を通じてこれからの企業とITの在り方を説くネットコマース代表取締役の斎藤昌義氏に、日本企業のIT化が進まない理由をさまざまな角度から俯瞰して語ってもらいます。

「デジタルトランスフォーメーション」「データ経営」「デジタル革命」――。これらの用語は連日、メディアを賑わせており、至るところで「ITを積極的に活用した企業経営」の重要性が喧伝されている。

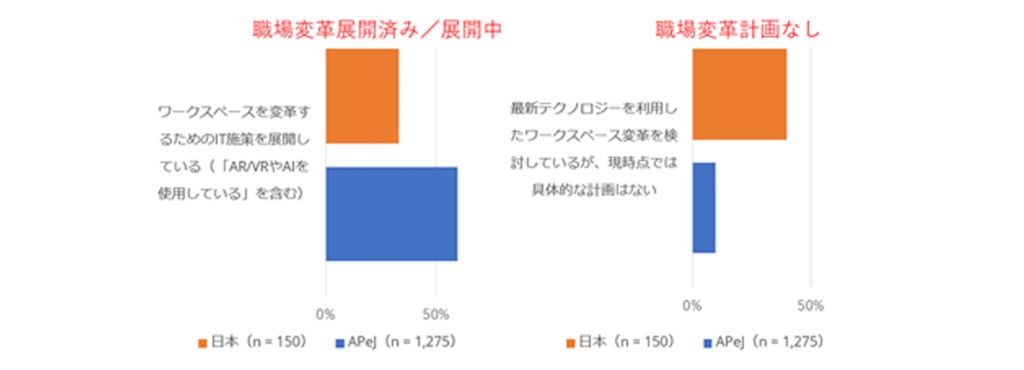

しかし一方で、日本は諸外国と比べて、「ITの活用が極めて遅れている」という指摘も絶えない。特に近年、日本企業は欧米の先進企業にIT活用で大きく水を開けられたばかりでなく、アジアの新興企業にも遅れをとっているというIDCの調査結果も出ている。

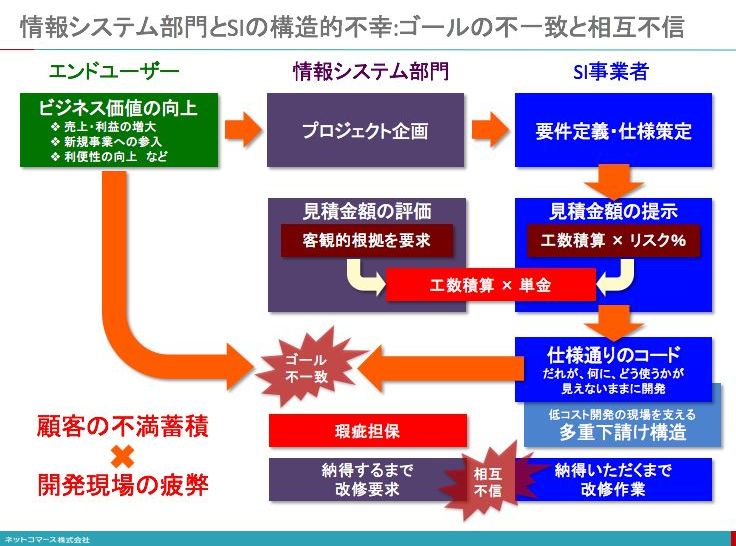

日本企業のIT化が進まない理由として挙げられるのが、諸外国とは異なる「日本特有のSI業界の産業構造」だ。国内のIT人材をSIerが一手に抱え、ユーザー企業はそのSIerにITシステムの企画・構築・運用を発注する――。日本ではすっかり常態化したこの産業構造だが、実は海外ではこのようなやり方は必ずしも多くはない。そしてこの産業構造は、過去には有効に働いていた時期もあったが、現在では非効率な面が目立つようになってきている。

この問題を深く考察し、執筆や講演活動を通じて長らく指摘し続けているのが、ネットコマースの代表取締役を務める斎藤昌義氏だ。同氏の目には、果たして現在の日本のSI業界はどのように映っているのか? また、これから日本企業がDXの実現を通じて成長を遂げるには、何が求められるのか――。

日本のSI業界の問題点についてメディアを通じて積極的に発信しているAnityA 代表取締役の中野仁氏を聞き手に、斎藤氏に大いに語ってもらった。

斎藤氏 私は普段、ユーザー企業の経営者の方とお話しする機会が多いのですが、皆さん口をそろえて「ITは重要である」「これからはITの時代だ」とおっしゃいます。しかし、残念ながら、その言葉を実際の行動に移している経営者はほんのわずかです。

中野氏 「人が大事だ」「これからはデータの時代だ」というのと、まったく同じですね(笑)

斎藤氏 経営者が自らITの価値を理解しようとせず、単に“世間でそう言われている”から「自分もそう言っておかないと格好悪い」というだけなんですね。ただ、「ITは重要らしい」ということは何となく感じているので、「ITは難しくて分からないから、後は任せたよ!」と、部下やSIerに丸投げしてしまう。いわば「意識のアウトソーシング」とでも呼ぶべきことを行っているわけです。

中野氏 以前から、「日本経済が浮上するためには、ITに対する経営者の意識を変えていかなくてはならない」と言われ続けてきましたが、実際にはなかなか難しいですよね。

斎藤氏 個人的には、そうした旧態依然とした経営者の意識を変えるのは無理だと思っています。年を取ると、どうしても過去の成功体験に依存しがちになりますし、他人から「意識を変えろ!」といわれて「はい、分かりました」と、そうそう簡単に意識をガラリと一変させるようなことは、残念ながらほとんど期待できないでしょう。それこそ、会社が倒産の危機に直面したり、自身の立場が危うくなれば別かもしれませんが。

中野氏 そうした経営者が率いる会社は、残念ながらこれから淘汰されていくのかもしれませんね。あるいは、古い考えに凝り固まった経営者が引退するのを待つしかない。

斎藤氏 ITを導入すれば「どんな課題も立ちどころに解決する」と誤解している経営者も、相変わらず多いですね。実際には、ITの導入は経営戦略を実現するための手段の1つにすぎないのですが、世の中のトレンドに合わせて最新のIT製品を導入していけば「きっと何かいいことが起きるだろう」と、根拠のない期待を抱いてしまう。つまり、「システム導入が目的化」してしまっているんですね。

例えばERPパッケージにしても、本来の導入の意義はパッケージとテンプレートに実装された「ビジネスのベストプラクティス」を導入することで、ビジネスそのもののスピードと精度を向上させることにあります。しかし、そうした本来の目的を理解せず、「スクラッチ開発より安く上がるから」と、安易にERPパッケージを導入した結果、既存の業務プロセスに合わせてカスタマイズを重ねることになり、結果的にむしろ手間もコストもかさんでしまうケースが散見されます。

中野氏 確かにシステムはビジネスのための手段なのですが、逆に、手段がビジネスの制約になることもあり得ます。特に最近では、クラウドサービスなどコモディティ化したITサービスを利用することが多くなってきましたが、そうしたシステムは柔軟性に欠ける面もありますから、自社のビジネスにそぐわないシステムを導入すると、ビジネス全体の足を引っ張ることになりかねません。

従って、経営者も最低限のITトレンドについては知っておく必要があると思います。軍の指揮官が、戦車や軍用機の能力をまったく知らずに作戦を立てられないのと一緒です。もちろん、技術者と同じレベルで知る必要はまったくないのですが、少なくとも「このビジネス上の目的を達成するには、どんなテクノロジーが役立つのか」という程度の知識は必要だと思います。

ただ、実際には、経営者はIT以外にもさまざまな経営課題に取り組む必要がありますから、CIOや情報システム部門が経営者を適宜サポートする必要があるでしょう。

斎藤氏 実際には、情報システム部門が経営者に直接進言するというのは、なかなか難しいですよね。そこでSIerが間に入って、企業の経営者や事業部門の先生役として外部からさまざまな指南をするのが最も現実的だと思います。SIerも、そうやって企業の経営者や事業部門と一緒に会社全体のIT戦略を企画・実行することを通じて、より価値のあるサービスを提供できるようになるはずです。

斎藤氏 私はSIerだけでなく、企業の情報システム部門の方ともお付き合いがあるのですが、残念ながら多くの企業の情シスは、本来の役割を果たせていないように見えます。そもそも、現在、自分たちの部署が社内で置かれている状況や、どんな課題を抱えているかということに対して、あまりにも無自覚な情シスが多いような気がします。

以前から行ってきた業務のやり方を、ただ単に粛々と続けているだけで、新たな技術を習得しようという意欲にも乏しい。自ずと技術も身に付かないので、結局はSIerに頼り切って全てを丸投げしてしまうんですね。

中野氏 丸投げ先のSIerも、自分たちがやりたいことに合わせて業者を選ぶのではなく、単に「昔から付き合いがあるから」というだけでずっと同じところに頼み続けることがほとんどですね。その結果、SIerの提案内容を吟味し、評価する能力すら失われてしまう。

SIerは往々にして自分たちができる範囲や、自分たちにとってビジネス上のメリットのある提案しか出せませんから、ユーザーにとって本当に価値があるソリューションは本当はユーザー自身が探さないといけません。それなのに、提案された内容をそのままうのみにして高額の投資を決断してしまうというようなことは、本当はあってはならない話だと思います。

斎藤氏 そういえば、今年(2019年)の3月に、セゾン情報システムズのCTOからクレディセゾンのCTOに転身された小野和俊さんがブログに書いていたのですが、クレディセゾンに着任してまず手掛けたのが、内製のエンジニアリングチームを立ち上げることだったそうです。その目的は何だったかというと、必ずしも社内の開発案件を全て内製するためではなく、外部のベンダーやSIerの「提案やスキルをきちんと精査」できるよう、自分たちの技術力や開発力を磨くことにあったそうです。これはまったくもって正しい発想だと感銘を受けた覚えがあります。

中野氏 北米の企業では、システム開発は内製が基本ですが、それでもアウトソーシング業者に作業を依頼することはあります。ただし彼らは、開発工程の上流部分や、テクノロジーのコア部分は内製して、絶対に外に出しません。あくまでも一時的に人手が足りなくなった時に、それを補うために作業を国外の安価なアウトソーシング業者に依頼するだけです。

ところが日本では、上流工程やコア技術も含めて全てSIerに丸投げしてしまう。これでは自社内にスキルやノウハウはたまりませんから、自ずとSIerの提案も精査できなくなりますし、結果的にベンダーロックインの状態に陥ってしまうのは当然の帰結だと言えます。

斎藤氏 全くその通りですね。内製化というと「自社で全てを開発して外注を行わない」というイメージを持つ方が多いのですが、これから企業のデジタル活用がますます進む一方で、IT人材不足も深刻化していきますから、全てを内製するというのは到底不可能です。内製化の意義はむしろ、ユーザー企業の情シスが自ら開発することで、ITに対する正しい評価や判断ができるスキルやノウハウを身に付け、SIerに仕事を依頼する際も自分たちがきちんとイニシアティブをとれるようにすることにあるのです。

ネットコマース 代表取締役 斎藤昌義氏 (写真左)

ネットコマース代表取締役。1982年、日本アイ・ビー・エム入社。生産系、販売系、工場の工程管理などのコンサルティング営業に従事、マーケティング部門にて新規事業開発を担当。1995年、同社を退職し、ネットコマースを設立し現職に就任。IT・通信関連企業新規事業立ち上げのプロデュース、ITベンダーの営業力強化研修やコンサル、講演やイベントのファシリテーション、雑誌、Webメディアの記事寄稿など多数。近著に『未来を味方にする技術』。

AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真右)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2018年、AnityAを立ち上げ代表取締役に就任。システム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!