目次

毎年恒例のウイングアーク1st主催カンファレンス「ウイングアークフォーラム」。2020年は名称を「updataNOW 20」に刷新し、オンラインイベントとして開催しました。今年は10月12日の前夜祭を皮切りに16日までの会期中、65超のセッションでお送りしました。

ニューノーマルにおいて「健康経営」への意識が急激に高まっています。単なる福利厚生で終わらない健康経営の在り方、昨今の事象を受け従業員の健康を守るためどのように企業は対応していくべきなのか? 株式会社リンクアンドコミュニケーションの代表取締役社長 渡辺敏成氏と、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授 医師・博士(医学)の近藤尚己氏に、withコロナ時代の健康経営を実現するために必要な視点をシェアしていただきました。

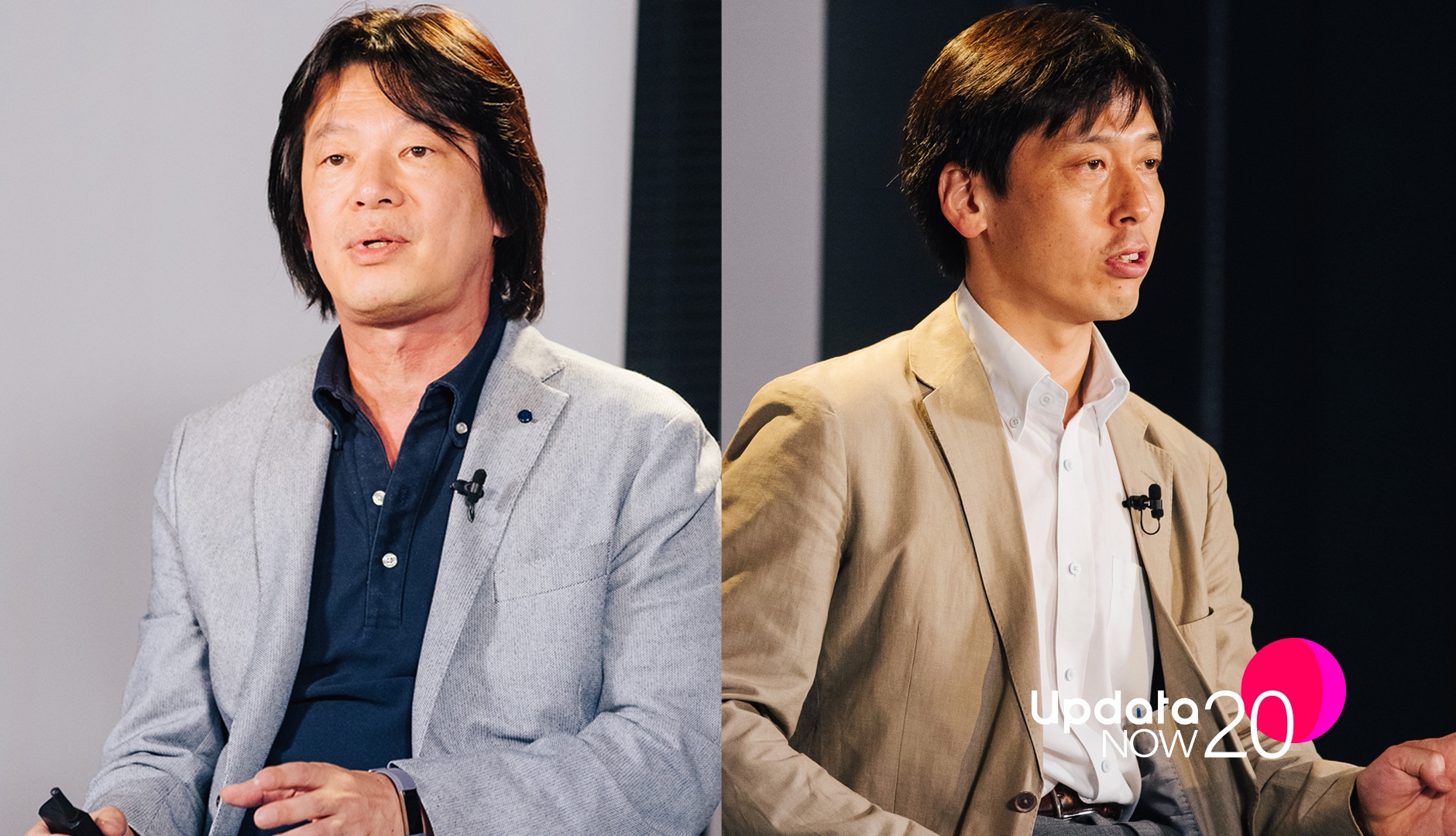

(写真左)株式会社リンクアンドコミュニケーション 代表取締役社長 渡辺 敏成氏

(写真右)京都大学 大学院医学研究科社会疫学分野 教授 医師・博士(医学) 近藤 尚己氏

「世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る」。このミッションを掲げるのは、生活者のライフログからデータ分析し、専門家のアドバイスが届くAI健康アプリ「カロママ」に加え、専門家によるオンラインカウンセリング、食・健康にまつわるコンテンツ、さらには管理栄養士向けサービスなどを提供する株式会社リンクアンドコミュニケーション。

リンクアンドコミュニケーションの渡辺敏成氏は「健康のために頑張らなければいけなかったり、あるいは過度に負担を強いられたりしますが、頑張らなくても “自然に”健康になれる社会の構築を目指しています」と話します。

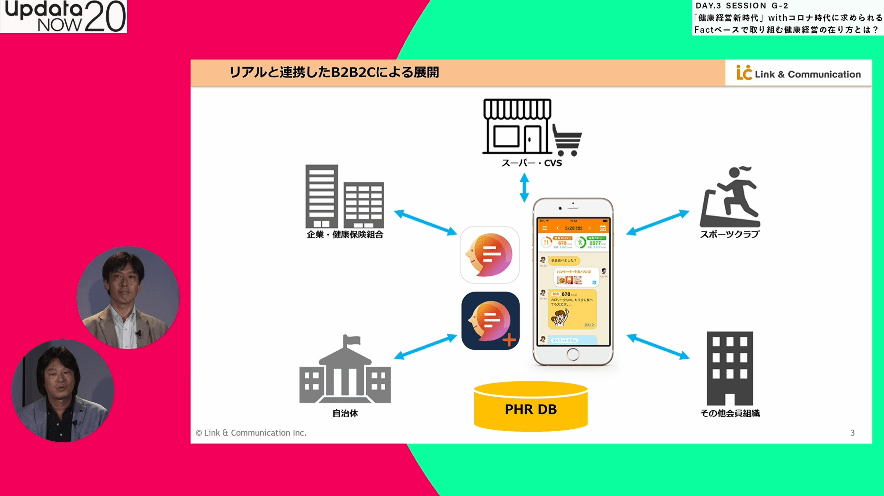

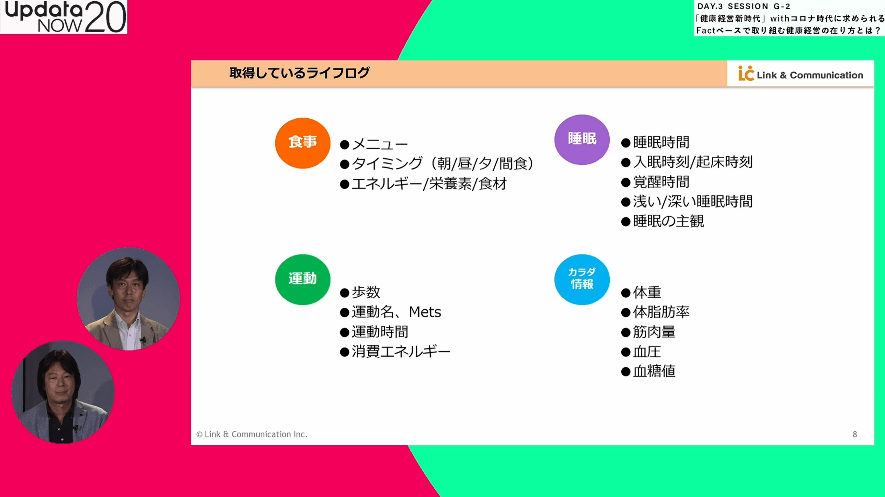

同社の開発した「カロママ」には、ユーザーの食事・運動・睡眠などの毎日の生活習慣を“健康”な状態へとナビゲートするパーソナルAIを実装。さらに「カロママ」のデータと、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、スポーツクラブ、企業や健康保険組合、自治体などのリアルで収集できるデータを連携したB2B2C展開も進めています。

企業向け「カロママ プラス」は、企業の健康経営を目的に開発されました。コンシューマ向けと同様、毎日の食事・運動・睡眠などのライフログデータを簡単に記録し、アルゴリズム・AIで専門的なアドバイスをリアルタイムに提供。毎回アドバイスが届くことで、従業員の意識変化・行動変容を促します。「カロママ プラス」は、すでに6,000以上の企業・健保・自治体で導入されています。

渡辺氏は、同社運営の「カロママ」「カロママ プラス」ユーザーのライフログから、新型コロナウイルスの影響化における身体状況・健康行動の変化を調査・分析し、その結果を「withコロナ時代の生活習慣の変化」として発表しました。

例えば、活動量・体重・食卓(食事)には、こんな変化が見られたといいます。

活動量の変化=2020年3月以降に歩数が減少した。6月から歩数が回復し始めるも、コロナ以前には戻らず。

体重の変化=緊急事態宣言中に体重が増加した。しかしゴールデンウィーク明けの宣言解除後からは体重減少傾向。

食卓の変化=1月から4月まで焼きそば・ピザ・お好み焼き・たこ焼きなどを食する機会が増え、おにぎりやお寿司の機会は減少。

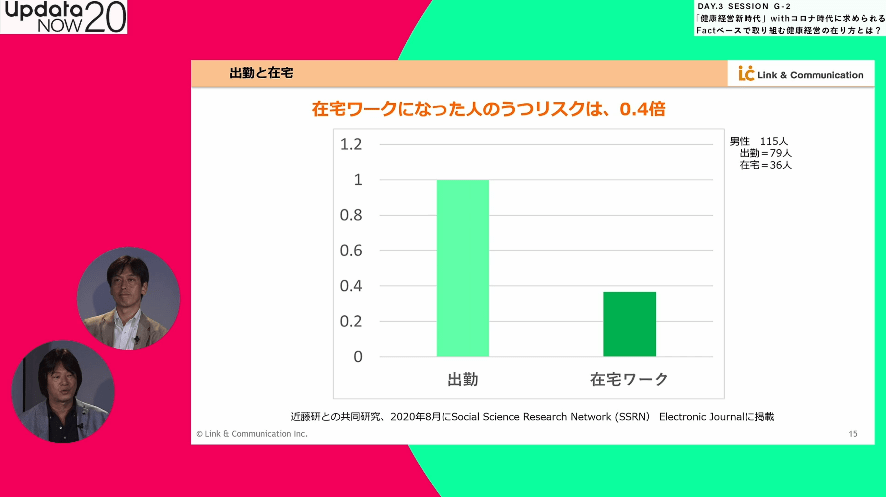

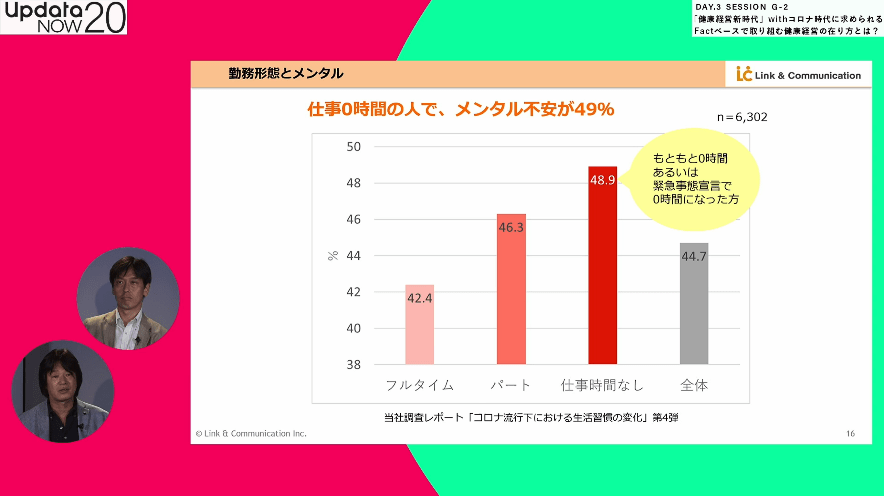

注目すべきは、労働時間および勤務形態と「メンタル」の関係性です。

労働時間とメンタル=特に男性の労働時間が増え、うつリスクも3.3倍に増加。女性に関しても育児時間が増え、うつリスクが1.3倍に増加。他方、在宅ワークになった人のうつリスクは出勤時に比べて0.4倍に減少。

勤務形態とメンタル=もともと仕事の時間がゼロだった人、あるいは緊急事態宣言でゼロになった人の49%がメンタル不安を抱えていた。フルタイムでは在宅勤務の方・出社勤務の方とも「コロナ前に比べて労働時間が増加した人」のメンタル不安が他(変化なし・減少)と比べて非常に高い。さらにパートタイムでは「労働時間が減少した」にも関わらずメンタル不安を抱える傾向も見られた。

これらの調査結果を受け、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野教授 医師・博士(医学)の近藤尚己氏も「データによってコロナ禍における生活の実態がはっきりと見える化されたことに驚いた。データの力を見せられた気がする」とコメントしました。

前半パートの締めくくりとして渡辺氏は、コロナ禍においては「仕事/生活のリズムづくりが大切」「運動不足による筋力・活力低下に注意が必要」「複合的主食を摂る場合には野菜不足にも注意」とまとめました。

後半パートでは京都大学教授・近藤氏が公衆衛生の専門的知見から「企業の健康経営」について意見を述べました。

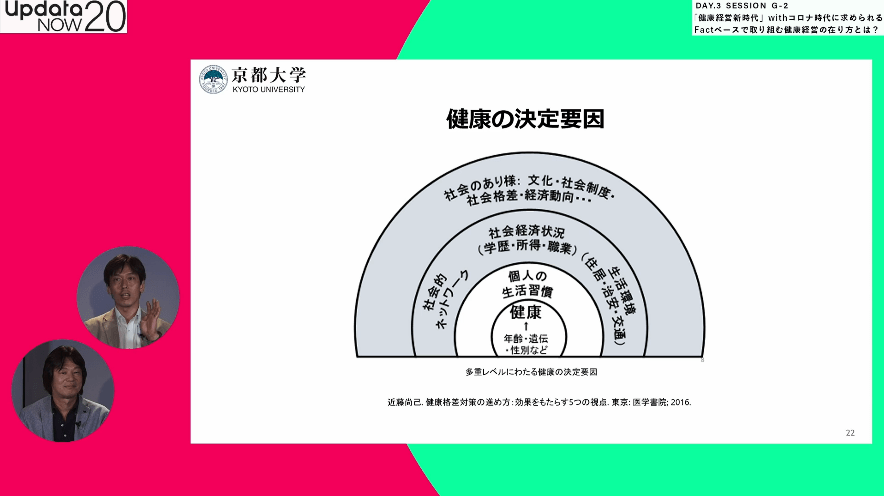

「健康の決定要因はもちろん、運動・食事など自らでコントロールできる『個人の生活習慣』ですが、それをできるかどうかは社会的ネットワーク・社会経済状況(学歴・所得・職業)・生活環境(住居・治安・交通)に左右されます。さらにそれらは、文化や社会制度といった社会のありようによって変わってくる。それが健康経営における基本的な健康の考え方です。コロナによってそれがより顕著になっていることは、先ほどの調査データからも明らかです」(近藤氏)

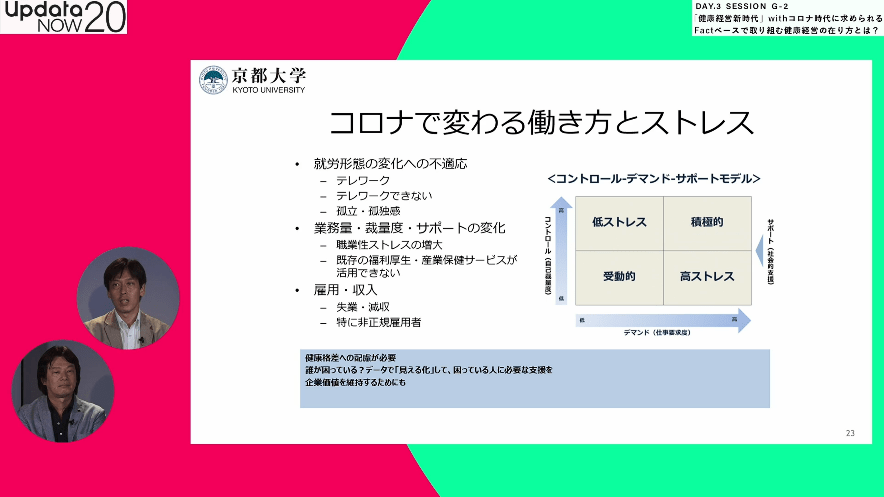

仕事上で感じるストレスは、デマンド(仕事要求度)とコントロール(自己裁量度)のバランスによって決定づけられることが多く、特に「高デマンド・低コントロール=命令されたことをひたすらこなさなければいけない」という状況下で過度なストレスがかかります。高ストレスな状態で仕事をしている人ほど、脳卒中・心臓病などの疾病リスクも高くなります。

それを念頭に置き、withコロナ時代特有の働き方・ストレスの相関について、次のように指摘します。

「テレワーク普及の恩恵を受けメンタル不安を抱える人は相対的には減っています。しかしその一方エッセンシャルワーカーなど、なんらかの事情により『テレワークをできない人』が、各々の現場において『テレワークをしている人』の分の業務のしわ寄せを受けるなど、テレワークをきっかけとした孤立を招いている(=高ストレス状態を生んでいる)ケースもあります。

高ストレス状態であっても、当該の人物がサポートを受けられる環境であれば、ストレスを抑制できます。健康格差を配慮するためにも『誰が困っているか?』をデータで見える化し、本当に困っている人に必要なサポートを施していくことが、企業価値の維持につながるはずです」(近藤氏)

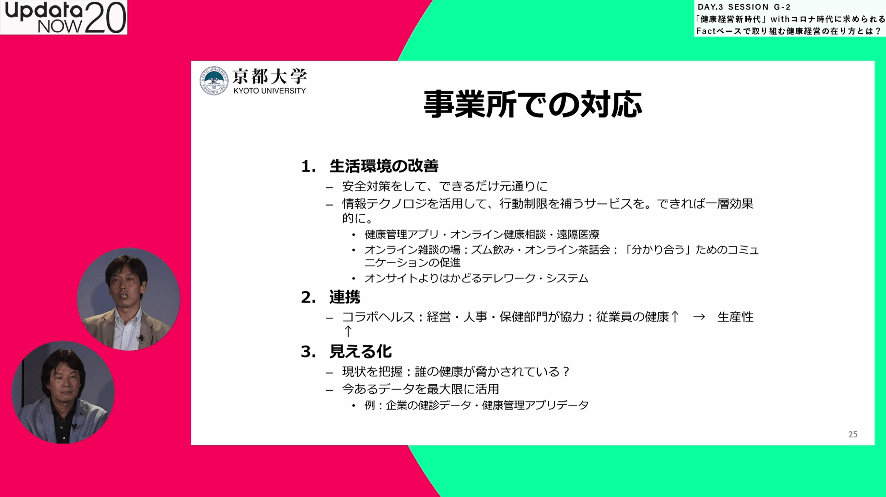

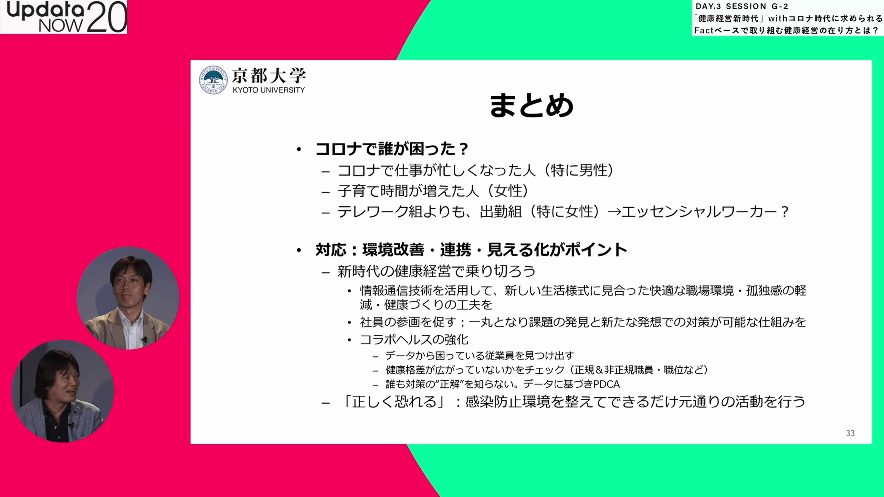

ならば企業は具体的にどのようなコロナ対策を講じればよいのか。近藤氏は世界保健機関(WHO)が推奨する「健康の社会的決定要因への対応のための推奨事項」「生活環境の改善・連携・見える化」をベースとしながら、事業所で取り組むべき健康づくりの対応について、次のように解説します。

「コロナ禍で環境改善のハードルが上がっています。しかし健康管理アプリ・オンライン健康相談・遠隔医療、さらにはZoom飲み会などのオンラインコミュニケーションの場など、私たちは幸い、さまざまな情報テクノロジーを活用できる状態にある。連携・見える化にしても、自動的に大きなデータが集まれば、現状把握やデータ活用、部門間連携にもつなげていけるでしょう」(近藤氏)

「最早『健康づくりは社員皆の責任』『皆で頑張ろう』は通用しません。本日ご覧いただいた通り、既存の環境下では皆がなんらかのストレスを抱え、健康づくりに前向きになれない状況を生んでいます。

今企業に求められているのは『どんな人が困っていて、その人が何を必要としているのか』をつかみとるマーケティング活動。そしてそれらのマーケティングから『ナッジとインセンティブ』(=思わず健康になる仕掛け)、そして『ソーシャルキャピタル』(=つながりの力)を生んでいく施策です。そのためにも情報テクノロジーを最大限活用していただきたい」(近藤氏)

※ナッジ=直訳すると「肘で軽く突く」の意味。行動経済学・行動科学の分野では、強制されることなく自発的に望ましい行動を選択するよう促す仕掛け・手法を指す。

セッションの最後に渡辺氏は次のようにまとめました。

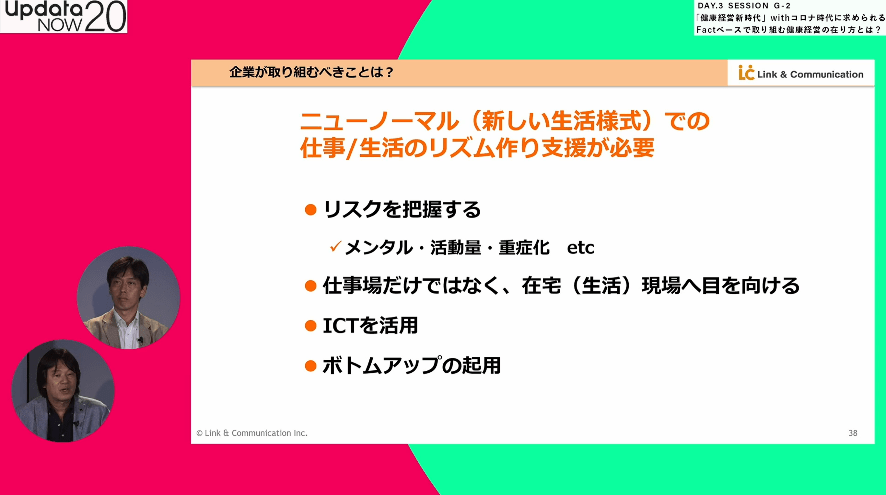

「ニューノーマル時代、社会的に求められていくのは仕事のリズム・生活のリズムをつくる具体的支援策です。生活者個人はもちろん、企業も主体となって取り組まなければなりません。そのためには、

①見える化のなかでメンタル・活動量・重症化などのリスクを把握する。

②仕事場だけでなく在宅(生活)現場にも目を向ける。

③情報テクノロジーを積極的に活用する。

④トップダウンではなく、社員からの発信ができるボトムアップの起用を行う。

これらの取り組みが必要だと考えています。このコロナを変わるチャンスに変え、企業一丸となって健康経営に取り組んでいきましょう」(渡辺氏)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!