目次

特定非営利活動法人 CIO Lounge 理事長 矢島 孝應氏

特定非営利活動法人 CIO Lounge 理事長

矢島 孝應氏

1979年松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社。三洋電機株式会社を経て2013年1月にヤンマー株式会社に入社。その間、アメリカ松下電器5年、松下電器系合弁会社取締役3年、三洋電機株式会社執行役員、関係会社社長3年を経験。ヤンマー株式会社入社後、執行役員ビジネスシステム部長就任。2018年6月に取締役就任。2020年5月退任。現在NPO法人CIO Lounge理事長。2021年5月よりウイングアーク1st株式会社社外取締役に就任。2024年6月NTTコムウエア社外取締役 就任

CIO Loungeは「日本企業のIT/デジタル化強化を通じ、世界に打ち勝つ社会を確立する」という想いで活動している特定非営利活動法人。帳票DXセミナーは、同法人の理事長 矢島氏による「基幹システム刷新が進まない背景を理解し企業が対応すべき方向を考える」と題した講演で幕を開けた。

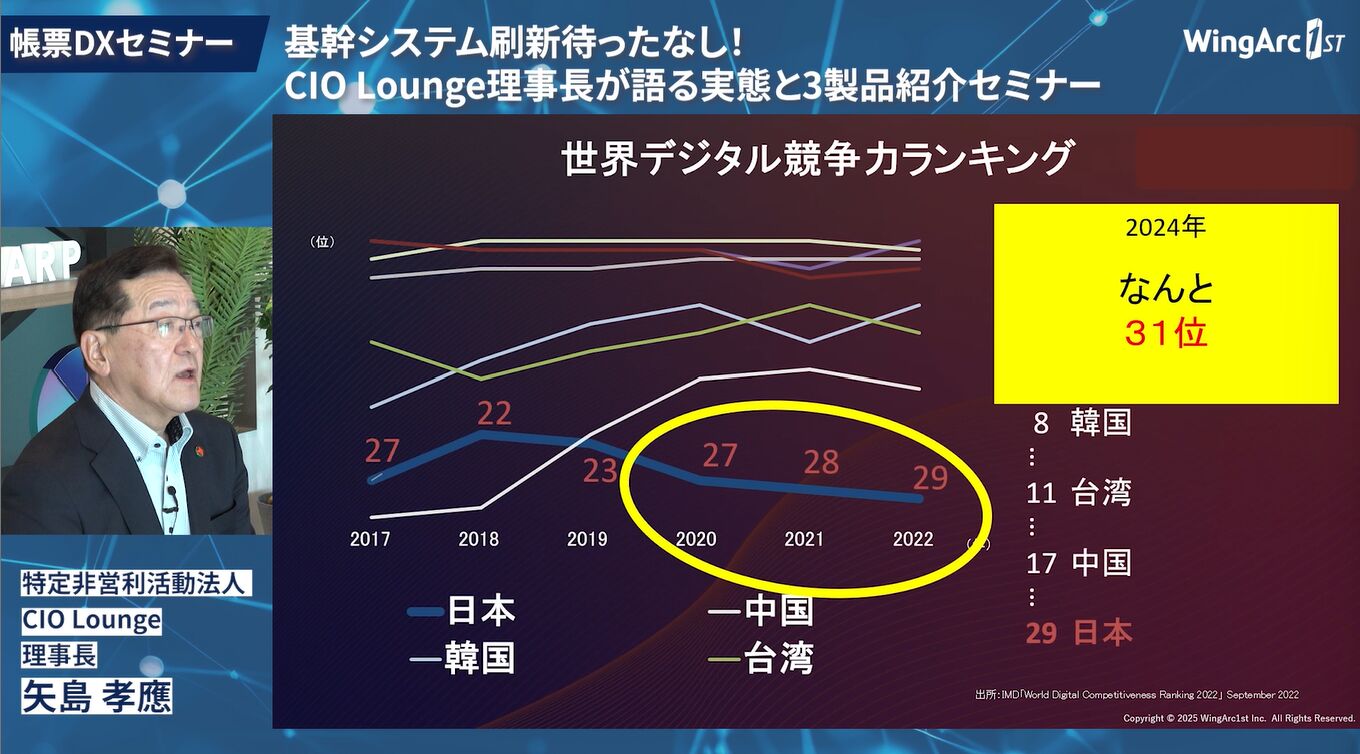

矢島氏は「日本は世界デジタル競争力ランキング31位とIT化が急速に遅れている」と指摘。競争力の後退の要因に次の3点を挙げた。

・リーマンショック後のIT投資の削減

・新システムの構築が可能な人材・能力の不足

・「DXレポート」の認識誤り

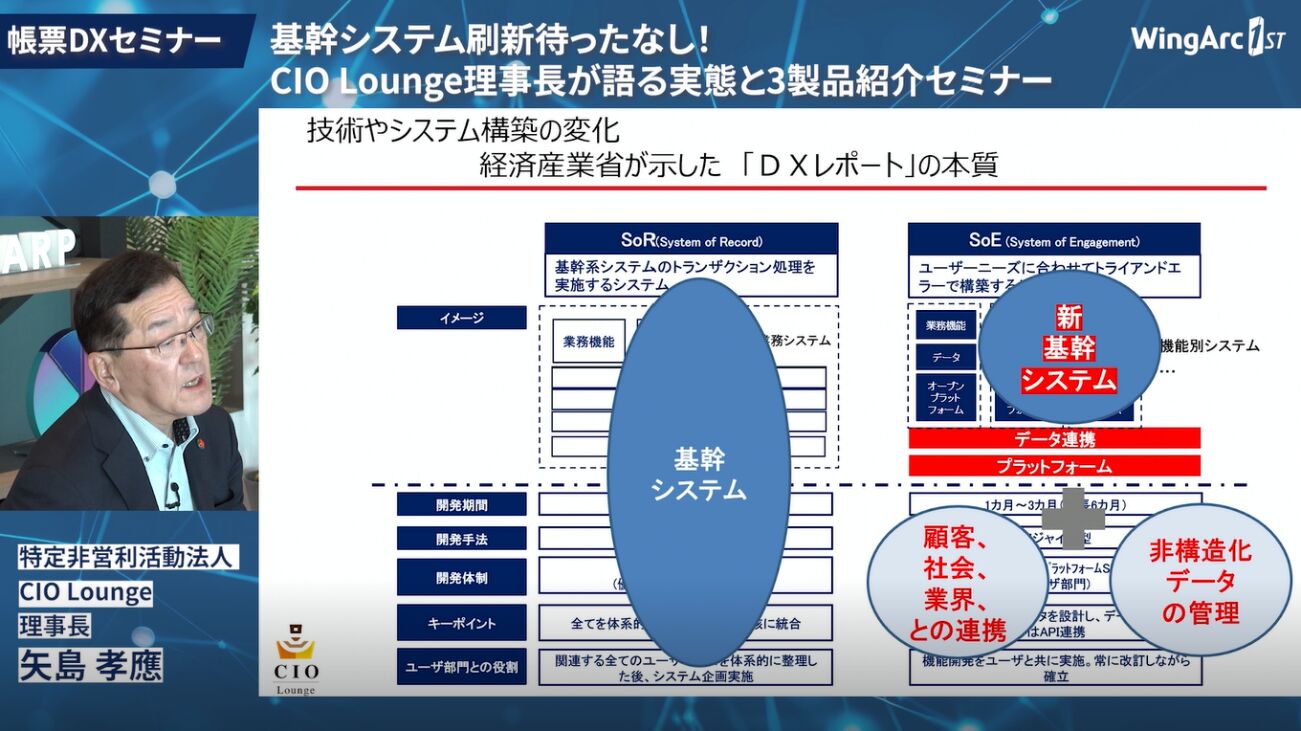

DXレポートとは、2018年9月に経済産業省が発表したレポートだ。「今のままではデータ活用・DX実現ができず、世界に勝てなくなる」という経営課題を投げかける内容であったが、焦点が「システムの老朽化」と情報システム部門の課題に矮小化されてしまったのだという。

では、どうすれば良いのだろうか。矢島氏は「『SoR(Systems of Record)』から『SoE(Systems of Engagement)』への移行を進め、基幹システムを土台として“顧客・社会・業界との連携”や“非構造化データの管理”を実現する仕組みを整えなければならない」と語る。この仕組みの実現を目指すと、ユーザー企業とベンダー企業・Slerの果たすべき対応が自ずと見えてくる。

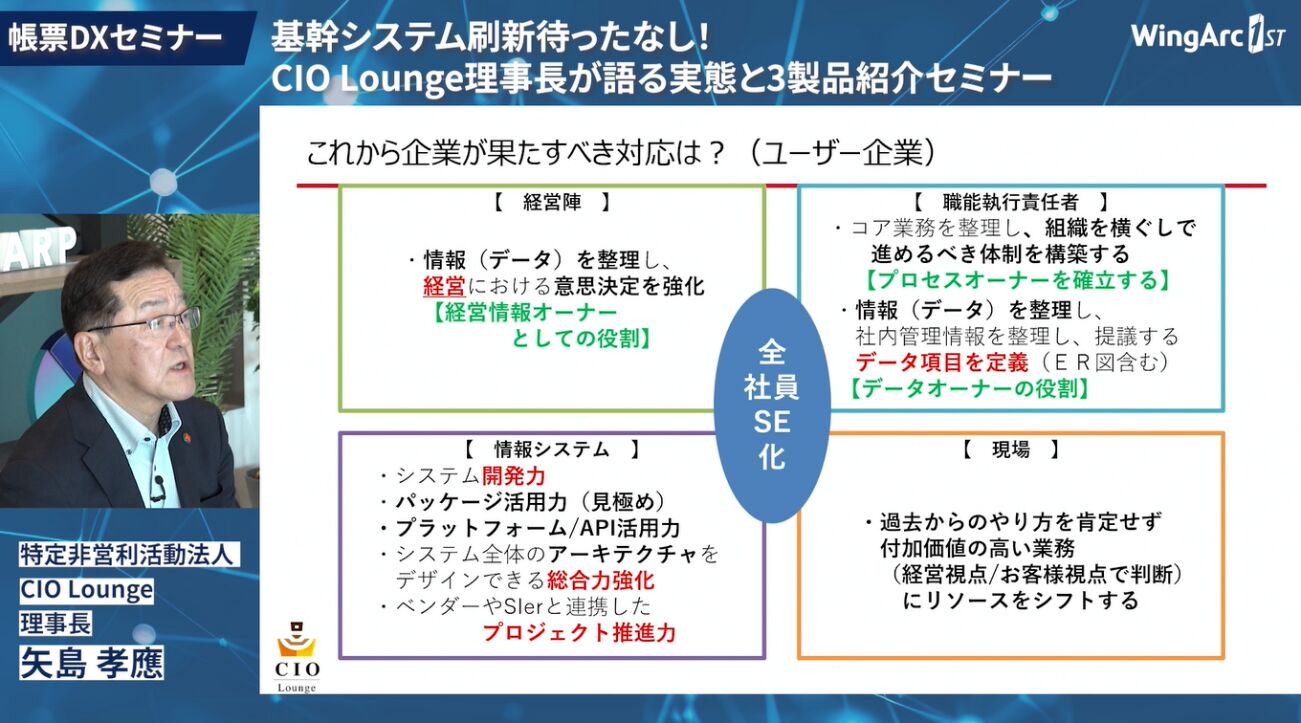

【ユーザー企業が果たすべき対応】

・コアコンピタンス業務と標準化業務の分類:各職能執行役員が責任を持って整理し、両業務の見える化を推進

・全社員SE化:経営陣はデータを整理し経営における意思決定を強化し、現場は高付加価値業務へリソースをシフトするなど、どの職務の社員もSE化を目指す

【ベンダー企業・Slerが果たすべき対応】

・ユーザー企業の徹底理解:ユーザー企業の経営陣等のITリテラシーや情報システム部門の実力等を理解する

矢島氏は「日本は企業に所属する社内SEはアメリカと比べて非常に少なく、だからこそユーザー企業・ベンダー企業・Slerの連携が重要である」と補足する。

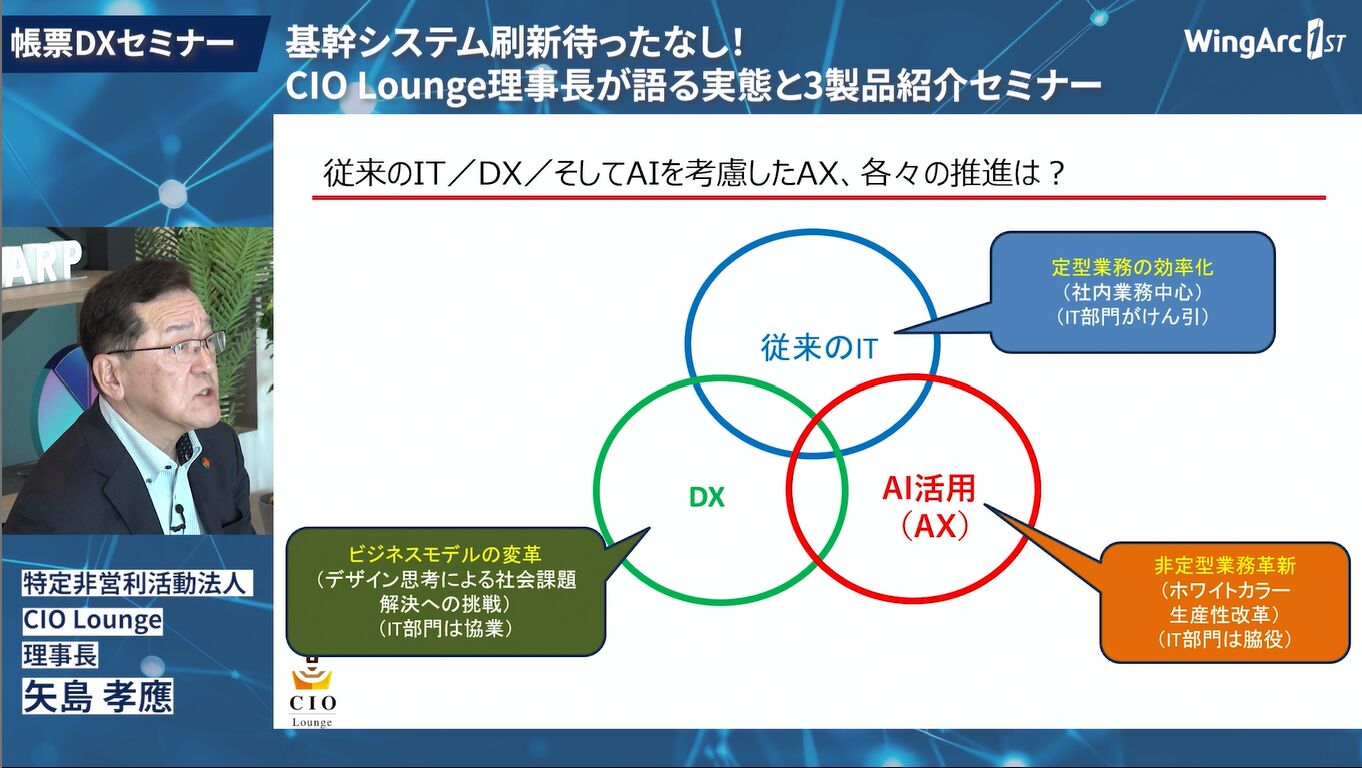

今の時代、基幹システムとの関連が強い「従来のIT」に加え、「DX」と「AI活用(AX)」も推進させなければならない。

矢島氏は「DXとはビジネスモデルの変革であり、デザイン思考による社会課題解決の挑戦である」と述べる。10年後も生き残る企業であるためには、各部門の中で新たな付加価値を定期的に議論・提案し、顧客・業界・社会のために企業使命に沿ってDXを進めていくことが必要だという。

AIについては「怖がらずにどんどんチャレンジしていくべき」と力を込めた。例えば組織単位でAI利用を規定するのではく、センスのある個人にAI活用をしてもらうのも有効だという。それを企業内に展開すれば、全体の生産性も大きく向上する。最後に矢島氏は「AI含めて新たな技術へのアンテナを張り、経営とテクノロジーの連携を進めて欲しい」と講演を締めくくった。

株式会社NTTデータ・ビズインテグラル ソリューション事業部 セールス&マーケティング部 リーダ 李 晶氏

株式会社NTTデータ・ビズインテグラルの李氏からは「事例からみる“ERP+電子帳簿保存法”の最適解」と題された講演が行われた。講演では電子帳簿保存法に対応するメリットおよび同法律に対応するERPパッケージ「Biz∫(ビズインテグラル)」の紹介が行われた。

株式会社NTTデータ・ビズインテグラル

ソリューション事業部 セールス&マーケティング部 リーダ

李 晶氏

SIerにてネットワーク・ストレージ・サーバなどITインフラ製品のプロダクトマーケティングに8年従事。より業務に関連した領域にチャレンジすべくERPパッケージメーカであるNTTデータ・ビズインテグラルへ入社。現在は、事例取材やイベント主催、展示会出展を通じて日々お客さまとのコミュニケーションをとりつつ、広報・マーケティング担当として当社ERPであるBiz∫(ビズインテグラル)のPRに従事。

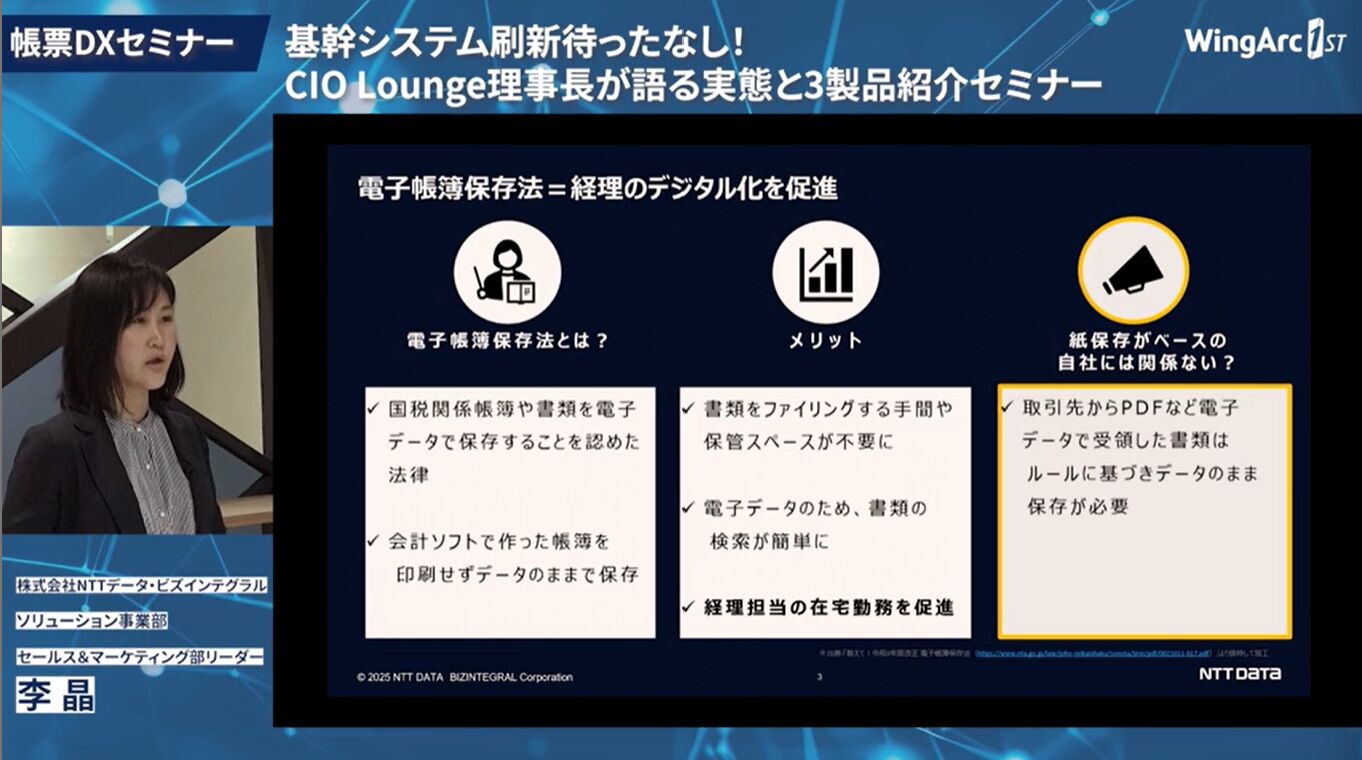

李氏は「電子帳簿保存法はデジタル化を促進するもの」と同法律の意義を説明。書類の検索が容易になり、また紙と比べて使い勝手も良くなるためだ。一方、同法律に則った運用が必要であり、とくに「電磁的記録」と「スキャナ保存」の対応にあたっては、以下の留意点を挙げた。

【電磁的記録】

・経理視点:手書き追記・修正は不可

・システム運用視点:7年間のデータ保存が必須でありインフラ面での設計・運用を考慮する必要がある

・マスタ管理視点:マスタの有効期間を管理し、申告時の内容の担保が必要

【スキャナ保存】

・経理視点:スキャナ保存された書類と帳簿を漏れなく、運用の負荷がかからないように紐付ける対策が重要

・システム運用視点:保存した書類データが正しいことを保証する真実性の確保が求められる

続いて、電子帳簿保存法に対応する「Biz∫(ビズインテグラル)」が紹介された。Biz∫は会計・販売・人事等をカバーした純国産のERPパッケージであり、以下の特徴を持つ。

・豊富な標準機能

・NTTデータとの一体運営

・全国60社のパートナーの存在

2024年11月時点で、Biz∫の採用実績は1,893社に上る。李氏は「電子帳簿保存法の導入を検討している企業様は安心してご導入いただけます」と明言していた。

ビジネスエンジニアリング株式会社 プロダクトビジネス企画部 mcframeマーケティング推進 上條 翔氏

ビジネスエンジニアリング株式会社の上條氏による講演タイトルは「世界で戦う製造業を支えるmcframe~ものづくりERP選びに必要な観点~」。主に同社は「mcframeシリーズ」「GLASIAOUS」「Business b-ridge」といった自社パッケージ製品の開発・販売・導入を行っており、本セッションでは生産管理・販売管理・原価管理システム「mcframe」の特徴が紹介された。

ビジネスエンジニアリング株式会社

プロダクトビジネス企画部 mcframeマーケティング推進

上條 翔氏

ITインフラやSaaSの営業・プリセールスを経て、マーケティング支援企業でIT企業や製造業を中心に企画提案からディレクションまで幅広く携わる。

その後B-EN-Gに入社し、自社製品のマーケティングプロモーションを推進。現在はmcframeのマーケティング活動に尽力している。

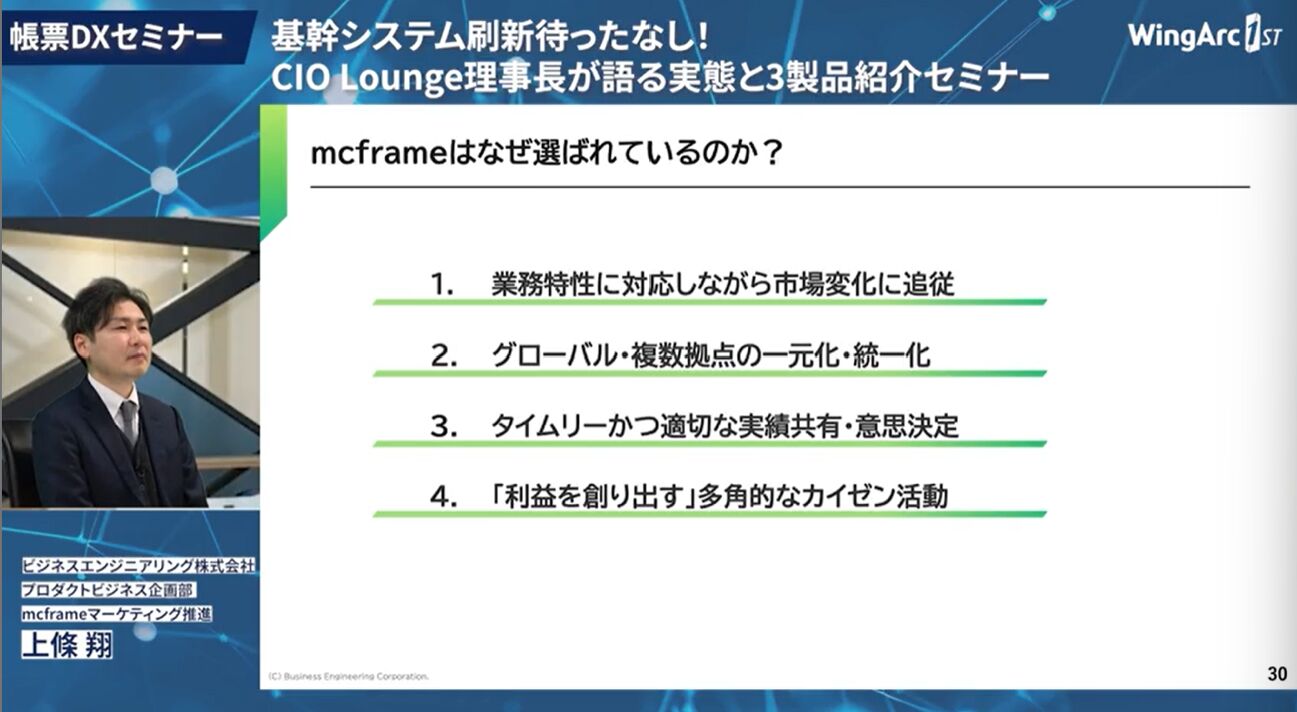

上條氏によると、業務にシステムを合わせる「Fit&Gap」からシステムに業務を合わせる「Fit to Standard」へとERPの潮流が変化していく中で、ERP選びには次の3つの観点が必要だという。

・「適材適所型(Best of Bread)」のシステム思想

・デジタル領域拡張や活用のしやすさ

・グローバル展開のしやすさ

上條氏は上記の特徴を「mcframeは有している」と力を込めた。

例えば「mcframeは、業務の特性に対応しながら市場の変化に追従できる『適材適所型(Best of Bread)のシステム思想』を持っている」と上條氏。mcframeは生産スケジューラや会計システムなど他の製品とも連携しやすい仕組みで、自社に最適なシステム構想ができるという。グローバル展開のしやすさについても、mcframeは複数拠点の対応や、得意先や仕入れ先ともシステム連携がしやすく、グローバルサプライチェーンの構築も可能とのこと。

加えてmcframeを製造業におけるDXの基盤とするメリットについて「生産性情報や原価情報等を正確・リアルタイムに可視化できるようになり、利益を創り出すためのカイゼン活動や、タイムリーな意思決定が実現できる」と説明。mcframeは製造業を中心に1,010社(2024年3月末時点)で導入されている。

最後には「日本のものづくりの強みを活かすためには、変化に強い基盤作りが不可欠である。mcframeは多様な生産モデルに対応しており、あらゆる製造業で変化に対応しながら活用できる」と力強いメッセージが送られた。

株式会社テラスカイ 営業本部 営業推進部 mitoco会計推進チーム 倉内 聡郎氏

株式会社テラスカイ 倉内氏は「会社の課題をバックオフィスから解決!mitoco会計とinvoiceAgentで導く業務のデジタル変革」と題した講演を行った。倉内氏によると、多くの企業は乱立したシステム基盤を持つために、以下の課題を抱えているという。

株式会社テラスカイ

営業本部 営業推進部 mitoco会計推進チーム

倉内 聡郎氏

2020年にテラスカイに製品の営業担当として新卒入社。「mitoco」「クラウドサイン for Salesforce」を中心に営業活動を実施し、顧客のデジタル化を支援。2023年よりmitoco会計営業推進チームを兼任。現在は、新製品「mitoco 会計」の販売拡大を目指し営業部隊の支援に従事。

・経理部門:データ入力の2重・3重化

・情報システム部門:システムの乱立や連携不足

・経営者:提供データの鮮度不足や見たい項目・知りたい項目でのデータ分析の難しさ

これらの課題を解決するためにはどうすればいいのだろうか。

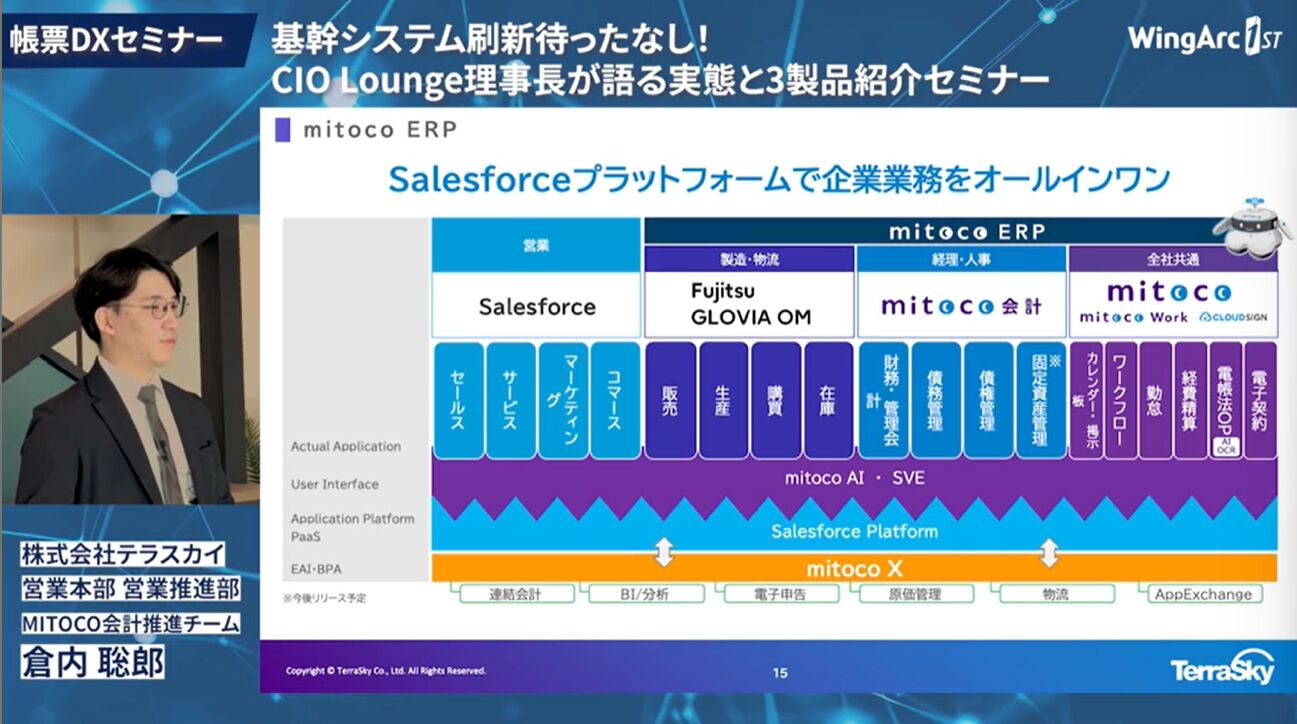

先に挙げた課題解決につながる特徴を「mitoco ERPは有している」と倉内氏。mitoco ERPはSalesforceプラットフォーム上で、販売・購買・在庫管理、財務会計の一元管理ができるERP。「mitoco 会計」含むmitoco ERPの製品間はシームレスに連携しており、データは全てSalesforce上に格納される。「例えばSalesforceの分析機能や生成AIソリューション『mitoco AI』などを用いれば、リアルタイム分析ができるようになる」(倉内氏)。またSalesforce上に蓄積されたmitoco ERPのデータはグラフィカルに可視化され、直感的に会社の現況を把握できるという。

mitoco ERPの製品機能は、ウイングアーク1stとの製品協業によって成り立っている。例えばmitoco 会計は同社のクラウド帳票サービス「SVF Cloud」をバンドルすることで、全ての帳票を出力している。そのほか、倉内氏からはmitoco 会計の導入事例として、社内システムが乱立していた企業においてmitoco 会計を起点としたワンプラットフォーム化を推進した事例も紹介された。

経営戦略の策定において、管理会計の重要性は言うまでもない。セグメント別・地域別売上の分析や製品の利益率などは経営戦略構築に欠かせない要素だ。一方、倉内氏は「一般的な管理会計では見逃されがちな重要なポイントがある」と断言。それは「CRMやSFAのデータも組み合わせた情報分析」だという。

「リードはどこから出てきたのか」「保有している商談で予算達成ができるのか」などの分析には、CRM・SFAとの連携が有効であり不可欠だ。その点、倉内氏はmitoco 会計の活用により「Salesforceの情報も組み合わせて分析が可能になり、ワンランク上の管理会計を実現できる」と力を込めた。売上戦略を効果的に策定する上でもmitoco 会計は有用なツールと言えるだろう。

ウイングアーク1st株式会社 Business Document事業部 BD事業戦略部 法対応チーム 敦賀 武志氏

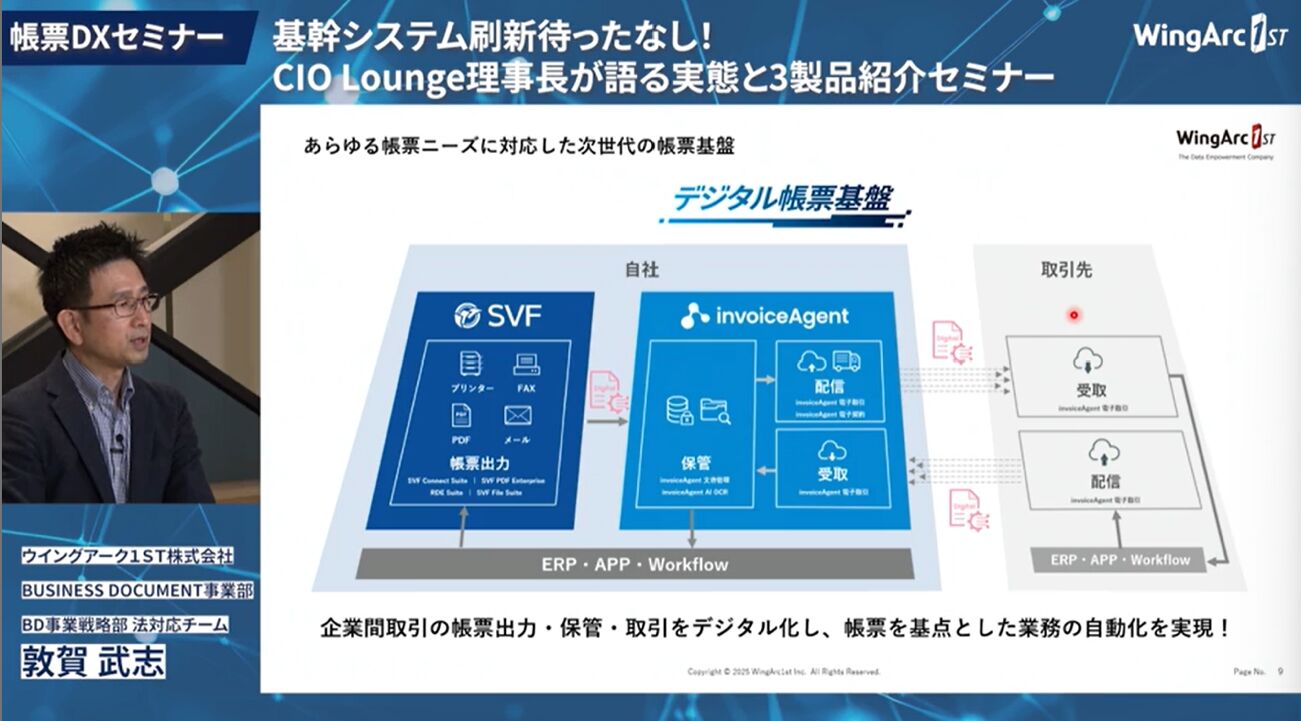

ウイングアーク1st株式会社の敦賀は「基幹システム・ERPと実現するデジタル帳票基盤」と題した講演を行った。デジタル帳票基盤は、帳票出力ソリューション「SVF」およびデジタル帳票の保管・配信・受取を自動的に行う「invoiceAgent」で構成される基盤。基幹システムや経費精算システムなど、多様なシステムと連携しながら活用ができる。中でも本講演では「基幹システムおよびERPとの連携」にフォーカスした同基盤の特徴が説明された。

ウイングアーク1st株式会社

Business Document事業部 BD事業戦略部 法対応チーム

敦賀 武志氏

文書情報管理士前職まではシステムエンジニアとして、基幹システム、コールセンターシステムなどの構築を担当し、2017年に入社。電子帳簿保存法対応や文書管理を支援するBD事業戦略部デジタル帳票活用デザインGに所属し、プリセールス部(帳票系)を兼務。文書情報管理士、記録情報管理士、知的財産管理技能士を取得。

敦賀氏によると、デジタル帳票基盤は「あらゆる帳票ニーズに対応した次世代の帳票基盤」という位置付けだ。企業間取引の帳票出力をSVFが、出力した帳票の保管・取引をinvoiceAgentが担い、帳票を基点とした業務の自動化を実現する。同基盤の活用メリットは次の4つ。

・業務効率を向上させる最適化されたアウトプットの運用

・さまざまなシステムとつながる拡張性と既存システム活用の促進

・法対応・セキュアな文書管理によるガバナンス強化

・システム開発・運用コストの削減

敦賀氏は、基幹システム・ERPの導入目的を「企業情報の一元管理と効率的な業務・運用を目指すこと」とした上で、「その目的を達成するための『導入コストの増加』や『人材の不足』、『複数システムの煩雑化』などの課題はデジタル帳票基盤で解決できる」と述べた。

帳票DXセミナーでは基幹システム・ERPの現状や課題、そして課題解決に資するさまざまなサービスが紹介された。基幹システム・ERPの再構築を検討する事業者にとって、自社が抱える課題を改めて整理し、最適なサービスを検討する貴重な機会になったのではないだろうか。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!