2000年4月、現 日立ソリューションズ入社。CRMシステムを中心にWebシステムの導入コンサルタント、プロジェクトマネージャーを歴任。2019年4月日本マイクロソフト入社し、カスタマーサクセスマネージャーとして、お客様の事業ビジョン実現に向けて、デジタル活用や組織のチェンジマネジメントをお客様とともに推進。2022年7月より伊豆市CIO補佐官として地方自治体DXにも従事している。

変化の激しい現代にあって、日本企業もより本格的なDX推進に取り組む企業が増えている。そのとき成功の鍵となるのは、社内外に点在するデータをいかに発掘して可視化し、自社のビジネスにフィットする形で生かしていくのか。すなわち「いかにデータを活用できるか」こそが、DXの成否を決める。

では具体的に、データはどのように活用できるのか、あるいは活用していくべきなのか。株式会社INDUSTRIAL-X事業開発ディレクターで伊豆市CIO補佐官の中村祥子氏は、予測不可能な現代を「下りのエスカレーターに乗っているような状態」と例える。

市場や経済、そして国際社会といった、周囲の環境が刻々と変化していく中で、何もしなければ気付かないうちにわが国の地位は下降を続け、世界に後れを取ってしまう状況を例えたものだ。さらに、日本の労働人口は2040年までに現在の20%も減少することが予測されており、労働力不足を食い止める意味でも、DX推進は必須にして喫緊の課題だ。

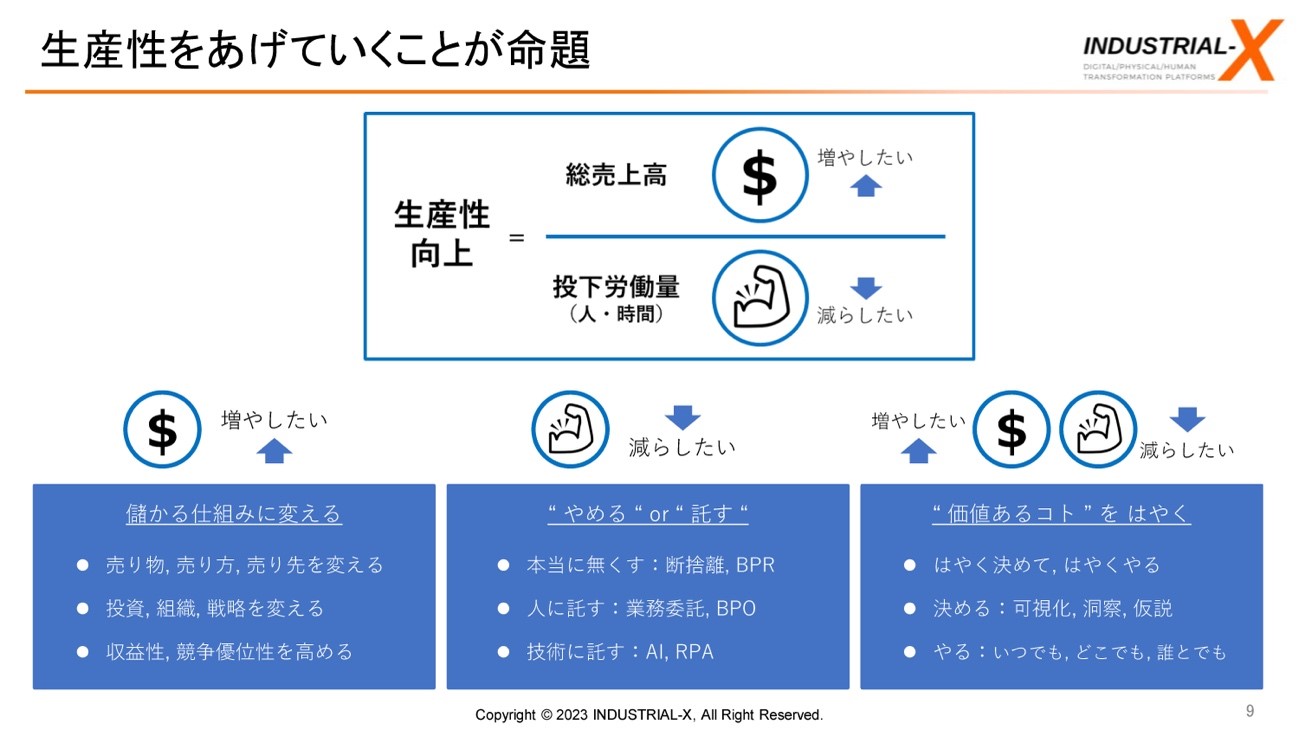

そうした現状から中村氏は、企業が必ず成し遂げるべき目標を具体的に挙げる。まずは「生産性の向上」として3つの命題を示す。下図に示す①総売上高を増やす、②投下労働量(人・時間)を減らす、③どちらにも取り組む、がそれだ。

いずれも当たり前のことのように見えるが、実際に始めるとなると、どこから着手すべきか迷う企業も少なくないのではないか。そのとき重要になるのが、自社の「現在地」を知ることであり、「データ」が大きな役割を果たすと中村氏は示唆する。

変化の時代に生産性の向上は、生き残るための必須の課題だ

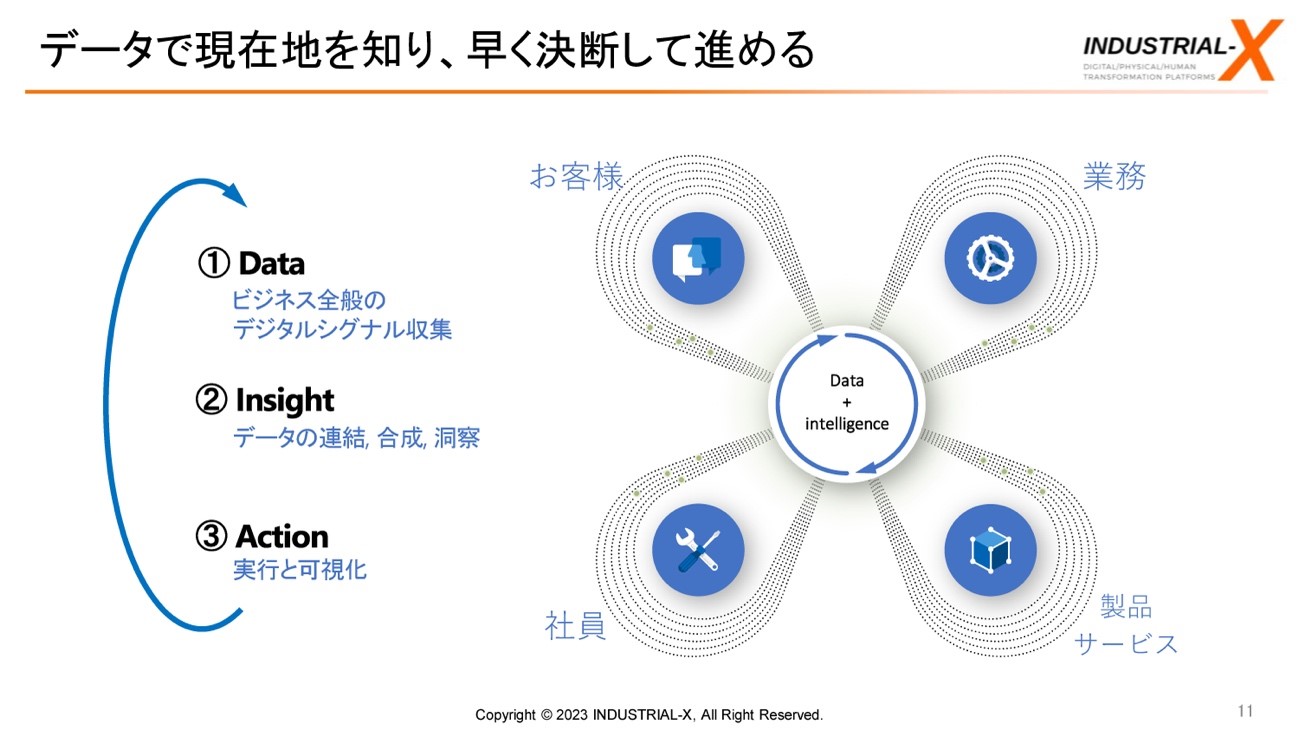

「例えば、目的地が分かっていても現在地が分からなければ、目的地までの距離が遠いか近いかを判断できません。もし遠ければ飛行機や新幹線、近ければ自転車や徒歩で移動するなど手段も変わってきます。ビジネス全般、さらにいえばDXも同じです。『現在地』から目的地までの距離が異なれば、それを達成するための手段も異なります。その『現在地』を知るために、データ活用が有効なのです。今、何が一番売れているのか、お客さまはどういう状況なのか、そうしたことが把握できて初めて、『判断する』という次の段階に進むことができます」(中村氏)

データで「自社が今どこにいるのか」という現在地を知り、次の行動を決める

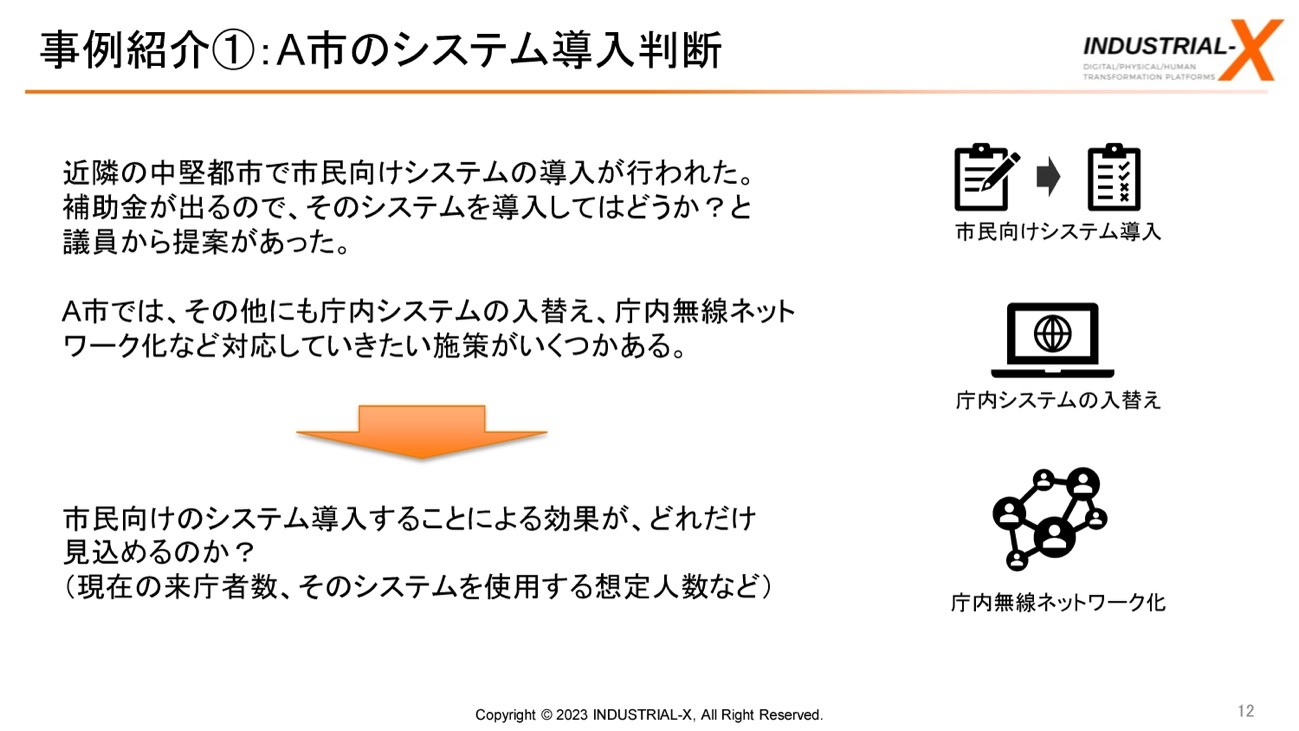

データ活用の好例として、中村氏はA市のシステム導入と判断のプロセスを紹介した。A市では、新たな市民向けシステムの導入を検討していたが、すでに庁内システムの入れ替えや庁内無線ネットワーク化など、複数の施策を抱えている状態だった。同市の担当者から相談を受けた中村氏は、「システム導入でどれだけの効果が見込めるか」を、一番の選定ポイントとするようアドバイスしたという。

「その効果予測には、来庁者数やシステムを使用する想定人数、さらに初期費用や今後のランニングコストまで、すべてを勘案する必要があります。そうしてさまざまなデータを算出した結果、A市はシステム導入を取りやめることになりました。日本の企業や組織は、他がやっていると自分たちも取り組まなければいけないのでは、と考えがちですが、A市はデータを活用したことで的確な判断ができたといえるでしょう」

データにもとづく判断で、新規システムの導入施策中止を決定

ウイングアーク1stにて、現在、BIツールの戦略・企画立案、および、エバンジェリスト業務に従事。2010年頃から、IoTの推進に注力しており、ユビキタスにてIoTクラウドプラットフォームの事業企画やスマートエネルギー・スマート家電のビジネス開発に従事、その後、ボッシュにてインダストリー4.0やコネクテッドカーなどのシステムのプリセールス&ソリューションアーキテクトに従事。

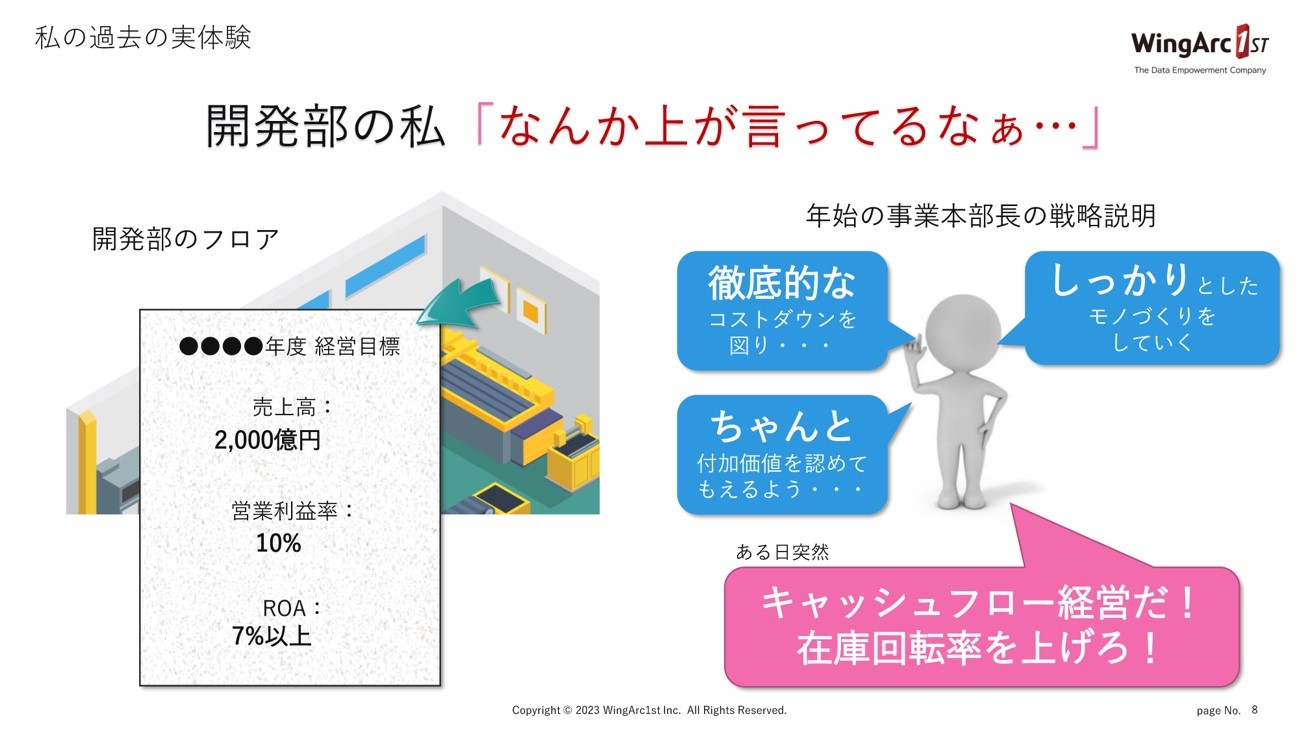

「経営とデータをつなげることの大切さ」について語るのは、ウイングアーク1st Data Empowerment事業部ビジネスディベロップメント室エバンジェリストの小林大悟氏だ。同氏はまず、「現場データが経営につながっている」ことの重要性を指摘。その上で、「それができていないために起こるデメリット」の例として、自身の前職での体験を語る。

当時、小林氏は開発部門に所属していたが、ある日、職場のフロアに「売上高2000億円」「営業利益率10%」「ROA* 7%以上」という経営目標を書いた紙が貼り出されたという。*ROA:総資産利益率

「この経営目標について、事業本部長による戦略の説明もありました。そこでは『徹底的なコストダウン』や『付加価値を認めてもらえるものづくり』といったキーワードが強調されましたが、開発者からすれば抽象的な表現が多く、具体的に何をしたらいいか分からないというのが正直な気持ちでした」

小林氏はこういった状況を「データと経営がつながっていない状態」と指摘する。現場側と経営側の意識にズレが生じているのだ。このズレを修正し、経営と現場が一体となるための役割を担ってくれるのがデータだと小林氏は説明する。

抽象的な経営戦略では、現場は具体的に何をすべきか分からない

「現場力の強い日本企業は、現場に利用可能なデータがたくさん埋もれています。ところが、そのデータが経営と密接につながっていない例が非常に多い。ここをうまくつなげていく工夫が、DX推進では極めて重要になります」(小林氏)

その成功事例として、小林氏はヤンマー建機株式会社の取り組みを紹介する。同社では、DX推進を品質保証部のKPI管理から始めてそれを全社へ拡大させていったが、最初に取り組んだのは「一人一人の社員が持っているデータを、いかにつなげていくか」だったという。

「当時DX推進グループをまとめていた田中重信氏(現戦略部DX推進グループ 兼 品質保証部品質企画グループ課長)は、既存システムに手を加えずに、現場からデータをどんどん出させてDr.Sum(ウイングアーク1stのデータ分析基盤)へ集約していきました。集めたデータは現場の生産性向上はもちろん、さまざまな業務に活用できます。例えばメンテナンスや部品に関するデータは、品質保証に不可欠です。データをつなげるには当然コストもかかりますが、経営をうまく巻き込み、全社に発信するまでに至りました」(小林氏)

経営者が見ている経営指標の1つに、「Fコスト」というものがある。これは「Failure Cost:不良を起こしたときに発生するコスト」を指す。コスト抑制の戦略を立てる際に、「出荷前にコストをかけて、完全な製品を出荷すべき」か、それとも「多少品質に問題が残っても、出荷後に対応すればよい」のかが問われる重要な指標の1つだ。このFコストを始め、データがあることで、経営者はよりリアルに現場を理解でき、的確な判断を下せるようになる。そうしてヤンマー建機は、経営判断の高度化を可能にしていったという。

セッションの締めくくりとして小林氏は、「データは点在していると活用できません。つなげることが重要なのです」と強調。現場からの改善など、ボトムアップ型の企業が多い日本には、現場にこそ鮮度がよく、解像度の高いデータが眠っている、とそのポテンシャルに触れ、こう結んだ。「データを掘り起こし、つなげて活用する。それによって現場と経営が共通言語を持ち、現場の業務効率化はもちろん、データドリブンな経営の実現につながっていきます」

新卒で株式会社SHIFTへ入社。業務基幹システムの品質保証に携わる。その後株式会社キカガクへ転職し、社内PMOとしてバックオフィス全般やサービスの立ち上げサポートを担当した後、講師として社会人向けのAI、データサイエンスに関わるセミナーを企画立案、登壇まで行う。

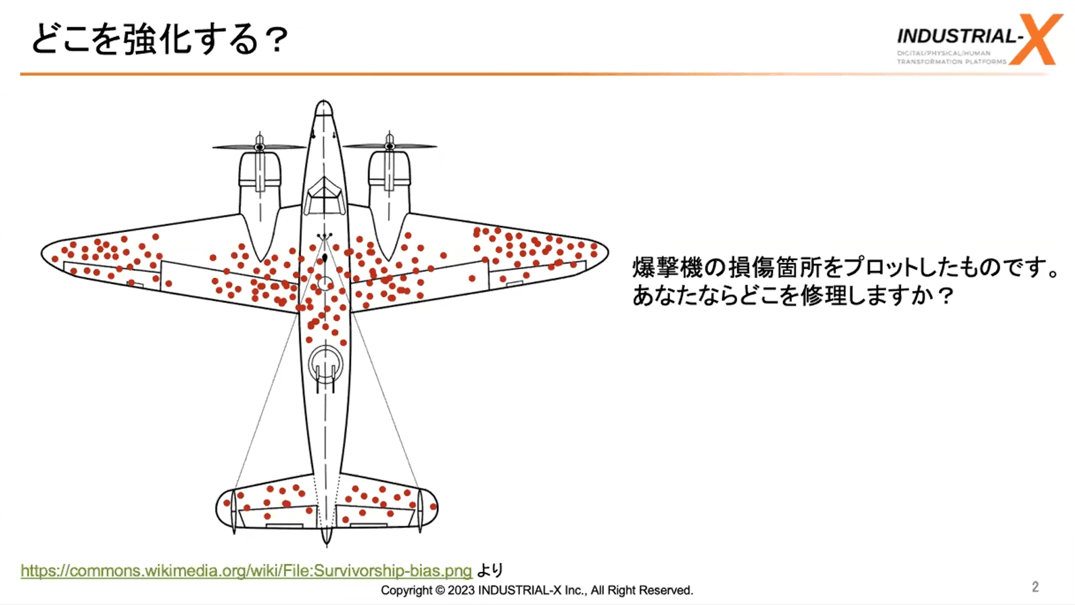

ウェビナーの最後は、株式会社INDUSTRIAL-X事業開発リーダーの大庭清準氏も含めた3者によるクロストークが行われた。ここで大庭氏は、「爆撃機の被弾による損傷箇所から、どこを修理・強化するのが適当か」という「生存者バイアス*」の事例を用いて、データを読み取ることの重要性を示した。

*生存者バイアス:事故などの調査において、生存者を基準に判断を下してしまう認識や思考の偏り(バイアス)を指す認知心理学用語。第二次世界大戦中のエイブラハム・ウォールド氏による生還した戦闘機の被弾箇所の分析などで知られる。

「通常は、損傷箇所の多い部分を修理・強化していくべきと考えがちですが、逆に当時の統計学者は、損傷箇所以外に目を向けるべきだという意見でした。なぜなら、損傷が集中している箇所は十分な強度があるから、それだけ撃たれても生還できた。むしろ無傷の箇所こそが弱点で、そこに被弾した機は生還できなかったと考える方が妥当だというわけです。このように、データは捉え方によってさまざまな事実を見せてくれます」(大庭氏)

データをどう捉えるかによって、見えてくるものは正反対になることもあるを示すあまりにも有名な爆撃機のイメージ図

クロストークに続いては、ウェビナー参加者との質疑応答も行われた。その中から、代表的なものを2つを紹介したい。

小林氏:データ活用に成功されているヤンマー建機では、田中重信氏がDX推進のキーパーソンを務める他、当時の代表取締役社長奥山博史氏(現ヤンマーホールディングス株式会社取締役CDO)と、品質保証部部長の大橋哲博氏の2人を置いていました。経営と現場のトップが参画し、データという共通言語を通じてDX推進のいわば両輪を回していったわけです。

企業がDXに取り組もうと思っても、もし経営者が重要性を理解していなければ予算が付きませんし、現場が必要性を感じなければ反発が起こることもあるでしょう。経営と現場、双方の理解と関与がなければ、いくらDX担当者が頑張っても進んでいきません。両者の意思疎通を促し、組織横断でプロジェクトを推進していくためにも、大いにデータを活用していくべきだと思います。

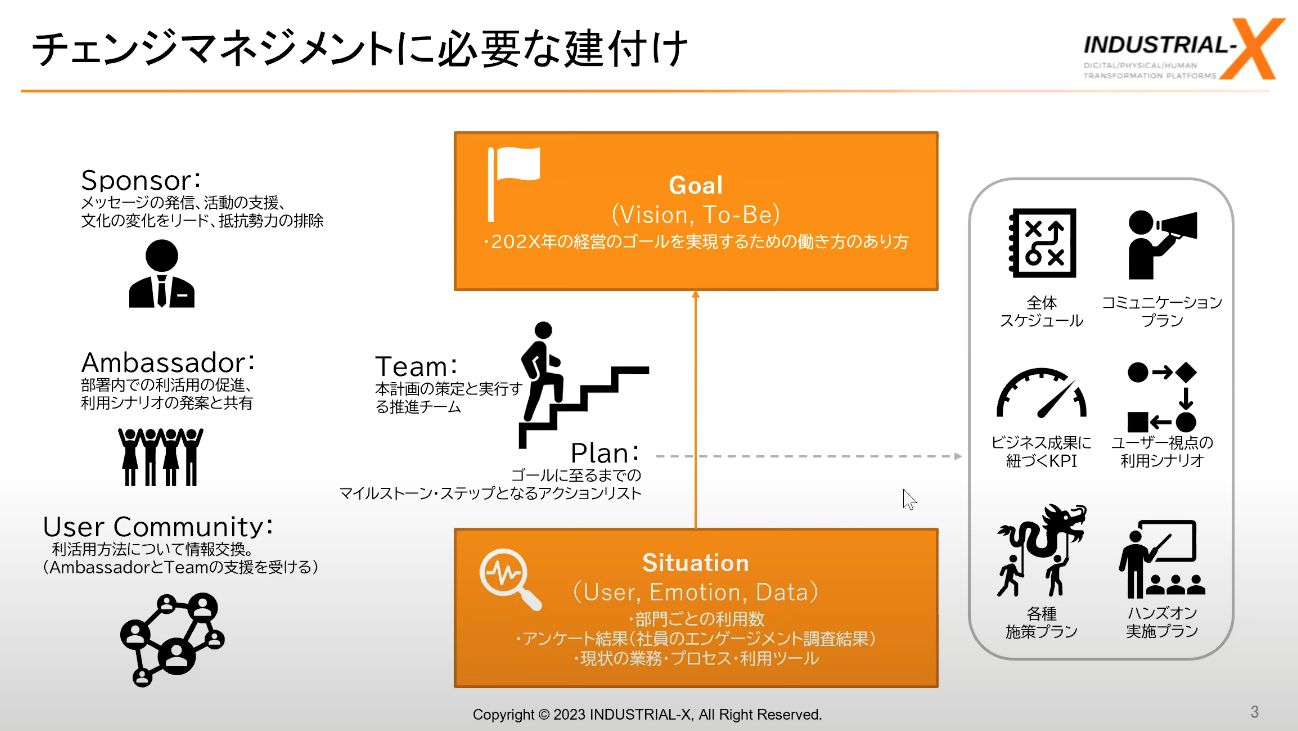

中村氏:現場には多くのデータがある一方、ほとんどの方はデータの扱いに慣れていません。ここで大切なのが、『チェンジマネジメント』です。例えばMicrosoftのTeamsを現場に導入しようとした場合、年齢層の高いメンバーには抵抗感があるかもしれません。その意識を変えるためには、「スポンサー」と「アンバサダー」の存在が重要です。

スポンサーとは経営層のことです。経営層がTeamsを使うようになれば、現場も使わざるを得ません。そして、経営層がTeamsを使えるようにするためには、アンバサダーと呼ばれるDX推進のキーパーソンを育てておく必要があります。各役割が一体になって活動することで、経営層をうまく巻き込みながらDXを進めていけるのです。

「チェンジマネジメント」では、各役割を担う人々が連携しながら変革を進めていく

DXの必要性は認知され、取り組む企業も多い。だが、進捗はどうだろうか。今回のウェビナーは「データの利活用」を核に、DXの具体的な実践法などに触れる機会となった。こうしたヒントの一つ一つが、今後のDX推進のヒントになる

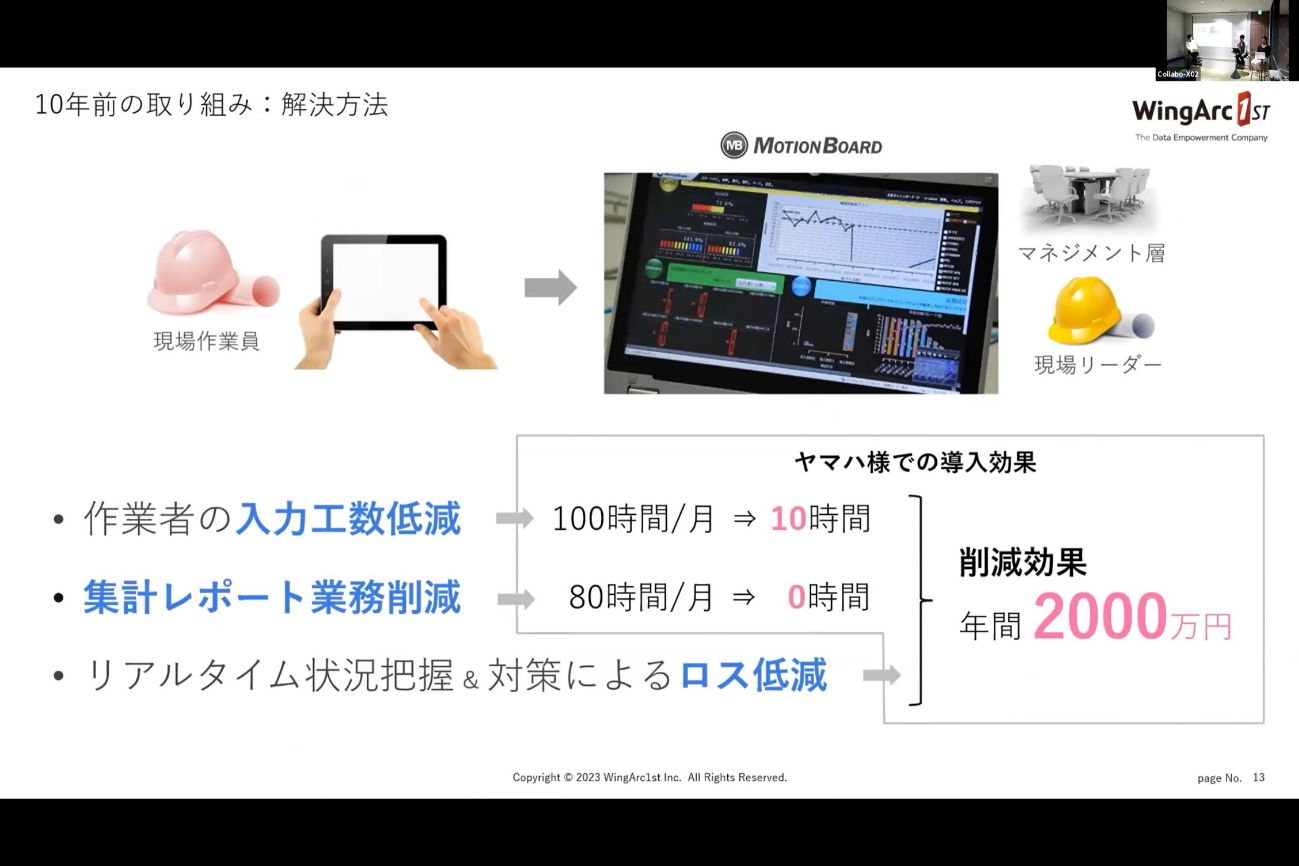

小林:楽器・オーディオ製品製造を行うヤマハ株式会社の事例を紹介したいと思います。同社がこの10年で取り組んだデジタルを使った大きな変革の中で、2度ほどウイングアーク1stがお手伝いさせていただきました。

10年前にヤマハが製造現場の課題として注目したのは、手作業が多い楽器の組み立て工程において、製造した個数や不良品の個数を現場の作業者が手書きで記録、それを表計算ソフトに転記して月次でレポートにまとめるという一連の作業でした。

これには2つの問題点があります。まずは、紙の記録から表計算ソフトへの転記に手間がかかること。もう1つはレポートのタイムラグです。月次で報告するわけですから、何か問題があっても改善策は翌月以降になってしまいます。これをデジタル化しました。

紙に書いていたものをタブレット入力に変えることで、リアルタイムで集計できるようにしたわけです。転記や集計レポートをつくる手間がなくなりましたし、リアルタイムで問題点に気付けるので、すぐに対策を打つことができます。これはDXでいうと、入口に近いデータ化の事例ですが効果は絶大です。特にヤマハの場合、物量が多いわりに手作業で行っていたため、大きな成果につながりました。

では10年経っていまはというと、作業者がタブレットに入力していたものを、ビーコンを使う方式に変えています。作業者は指示書に従って製造しますが、そこにビーコンを読み取るデバイスがあり、作業者が装着しているビーコンの信号を読み取って、何の製造にどれくらい時間がかかったかを自動収集、リアルタイムでデータを確認できるようにしています。

こうすることにっよって、製作に時間がかかったときや、逆に早かったとき、その原因を動画記録と照合して割り出すことができます。さらにヤマハは、これをベースにデジタルツインに取り組んでいます。ビーコンなどによって現実の工場から得たデータを仮想工場に反映、リアルな工場と同じ状況下でシミュレーションを行っています。

デジタルツイン環境があれば、どのような順番で製造するのがよいのかなどをシミュレーションし、その結果を実際の工場で試すことができます。これを繰り返し行い、より効率の高いものづくりを目指しています。

長くヤマハのDXを見てきて感じるのは、工場の製造現場のDXとして、これは1つの理想形ではないかということです。ここまで成果を挙げている企業は、なかなかいないのではないでしょうか。手作業が欠かせない製品が多いこの会社でここまでできるということは、本当にすごいことだと思います。

以上の質疑応答をもってウェビナーは終了した。いまではDXの必要性は広く認知され、取り組む企業も多い。だが、進捗はどうだろうか。今回は「データの利活用」を核に、DXの具体的な実践法などに触れる機会となった。こうしたヒントの一つ一つが、今後DXを進めようとする企業にとって、大きなヒントになるだろう。

(TEXT・取材: MGT 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!