日本は「学歴社会」である、とよく言われますが、今の日本は昔と変わらず学歴重視の社会なのでしょうか?企業の人材採用における学歴差別はひと昔前ほどではない、と少し前までは言われていましたが、最近は再び学歴至上主義に戻りつつある、という傾向もあるそうです。その1つの例が「学歴フィルター」だと言われています。

学歴フィルターとは、新卒採用の会社説明会に学生がインターネットを通じて申し込む際に、学歴に欄に記入した大学名が一流大学場合は、問題なく参加できるのにも関わらず、学歴の欄に偏差値の低い大学名を記入した場合、画面上に「満席」と表示され、説明会の申し込みができないようになっているなど、採用試験や面接の前に企業が学生を大学名でふるいにかけることです。これから就職活動を行う学生だけではなく、保護者の方、教育関係者の方、企業の人事の方々にも読んでいただきたい内容です。

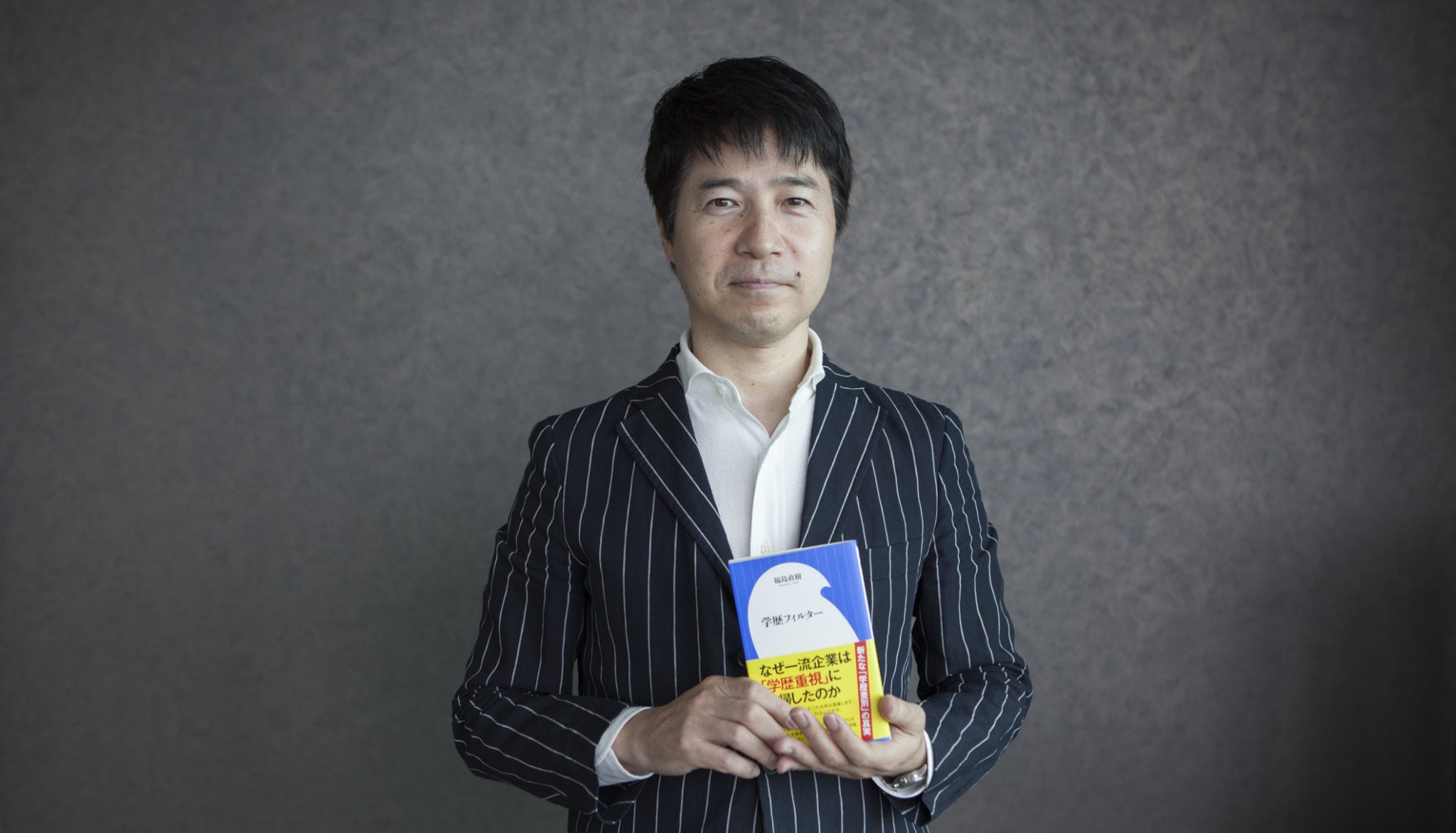

今回の記事は、「学歴フィルター」の著者である福島直樹に学習塾経営者である岸田英が直接インタビューを行い、 現在の就職活動を取り巻く状況を分析していきたいと思います。

【学歴フィルター】

著者:福島直樹 1966 年、長野県生まれ。

就職コンサルタント。

上智大学文学部卒業後、大手広告会社勤務を経て、1993年より就職に関わる執筆、講演活動、学生の就職支援を行う。企業の採用では戦略立案、選考なども担当。

本書は、就職コンサルティングを通して、経済的に厳しい中で奮闘する中堅大学、低選抜大学の就活生と出会った著者が、学歴フィルターの問題について一石を投じたものである。しかし、学歴フィルターを使っている企業を感情的にバッシングしているわけではないところに、この書籍の面白さがある。

各種のデータや実体験を元に、学歴フィルターの合理性、問題点の両面を社会全体から考えるとともに、これから就職活動を行う学生がどのように学歴フィルターを乗り越えるべきか、社会がどう変わっていくかを論じた一冊である。

岸田:仕事が出来ることと、学歴は関係ないという声も聞かれますが、やはり現実は違うのでしょうか?

福島:仕事が出来るということを、どのように定義するかという問題はありますが、 面接などで優秀と感じられる学生の出現率は、高偏差値の大学に多いということが言えると思います。企業の立場でいえば、これまでの実績データからフィルターをかけるということは、効率的な採用を行うためには「合理的な選択」と言えます。

岸田:もし学歴が就職に少なからず影響を与えるとするならば、経済格差が学歴格差につながるといわれている環境下では不公平な気がしますね。

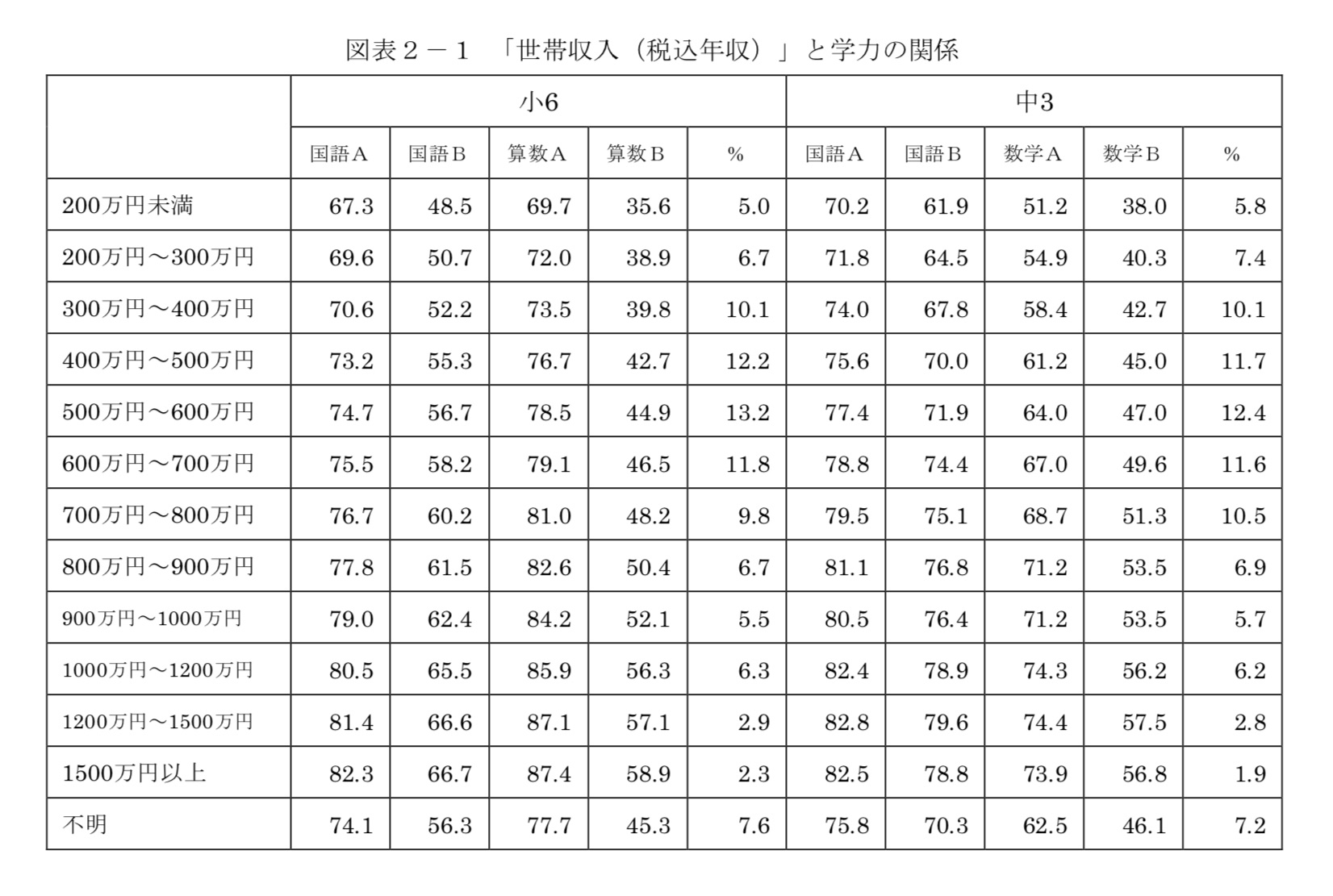

文科省の学力テストをもとにした「保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的な分析に関する調査研究」2018年(お茶の水女子大)によると、下図のような結果が出ています。

「世帯収入(税込年収)と学力の関係」

福島:これはあくまでも家庭の経済状況と子供のテストの点数の関係のみを示した、表面的なデータですが、少なからず、裕福な家庭の子供ほど、高得点を取っているという指標にはなると思います。

学歴フィルターのような定量的な指標で効率の良い採用を行うのはある程度仕方がないかもしれませんが、それによって貧困の再生産が行われることは、社会全体の今後の課題としてあげられると思います。

岸田:データによると、2011年時点での日本の大学数はアメリカの2,629校に次ぐ778校で世界第2位です。この数字は、第3位の韓国(407校)を大きく上回っています。大学の数が多すぎるために、補助金や奨学金が行き渡らないということは考えられないでしょうか?

福島:確かに日本の大学数は多いと思います。しかし、これについては興味深いデータがあります。意外かもしれませんが、大学進学率が上がっているにも関わらず、大卒者の給与と高卒者の給与の差は年々広がっています。このことから、大卒者の数が増えても、その生産性は落ちないということが言えると思います。 また、大卒者は納税額が多く、社会保障受給率も低いため、国家の利益を考えると、大学の数を減らし、大学進学率を下げるという選択は取りにくいかもしれません。

岸田:面接までたどり着けないということになると、低偏差値の大学の学生にはチャンスはないのでしょうか。

福島:必ずしもそうとは限りません。詳細な説明は書籍に譲りますが、一つ例をあげるとするならば、筆記テスト対策です。面接では基本的に人間性やコミュニケ ーション能力などの定性的な評価がなされるわけですが、倍率の高い企業においては、この作業に時間がかかります。それを効率化するために定量的な指標である学歴フィルターや筆記テストが存在するわけです。学歴はどうしようもありませんが、筆記テストであれば、就職活動を始めてからでも対策が可能です。しかも、この筆記テストは基本的な学力を問うものであるため、努力でカバーできる部分も大きいです。

もちろん、高偏差値大学の学生に対抗するには、並々ならぬ努力が必要です。しかし、企業も炎上リスクは避けたいので、筆記テストで高得点を取った学生を学歴フィルターで落とすということは、滅多に行われないと思います。

岸田:効率的な採用として学歴が用いられるのには、ある程度の合理性があることはわかりました。では、家庭の経済的な影響を排除するために、学歴だけではなく、経済的なデータも用いてフィルターをかけることは難しいのでしょうか?

福島:やはり経済的なデータというのはセンシティブなものですので、家庭の経済状況を報告させ、データを分析するというのは難しいでしょう。当面は現場での対応がメインになってくると思います。低偏差値の大学の学生にも、意欲があり、専門性もあり、行動力もあるにも関わらず、経済的な理由で進学を諦めてしまう学生もいます。このような学生にもチャンスを与える、という意味では、社会全体として見たときに、機会の公平性を欠いた今の就職活動のシステムは、改善していかなければならないと思います。

学歴フィルターは合理的としながらも、社会全体として考えたときに、「学歴のみで判断する」システムを改革しなければならないということに関しては、一考の余地があると感じました。現在の就職活動のシステムに疑問を持っている人々も多いと思います。今後、経済的要素を排除した「偏相関」を指標とすることや、就活のシステムを変えるなど、具体的な施策が実施されるよう、教育従事者として、私も行動していかなければならないと気づかされたインタビューでした。

著者:岸田 英(キシダ ヒデ)

【経歴】

2011 年 東京大学工学部卒

2011 年 インフラ企業に就職

2015 年 同社退社

2015 年 エスカルチャー株式会社設立 代表取締役兼学習塾 ESCA 塾長

【概要】

東京大学卒業後、サラリーマン経験を経て、2015 年にエスカルチャー株式会社を設立。「受験勉強では終わらない、社会で生きる力を養う」という理念で、学習塾の運営と、海外インターン/海外留学コンサルティング事業、就活支援事業を展開している。 学習塾の運営においては、自らも教壇に立ち、サラリーマン時代の経験を活かして、「学問の体系化」「理論と現実」「回答の見せ方」「問題文を読む意味」「学習における知識と思考のマネジメント」など、勉強が社会にどのようにつながっているのかを教えている。

【ウェブサイト】

http://www.esculture.com/

https://www.eduforglobal.com/

(著者:岸田 英)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。