目次

近年、動画配信サービスが普及する中、折に触れて話題に上るのは「映画館離れ」など、従来のような映画館での映画鑑賞に対するネガティブな話題です。

インターネット上で様々な動画コンテンツを見ることが一般化する中、本当に人々は映画館離れをしているのでしょうか。

そこで今回は、日本における興行収入の推移や、 映画鑑賞についての人々の行動の変化についてデータで調べてみました。

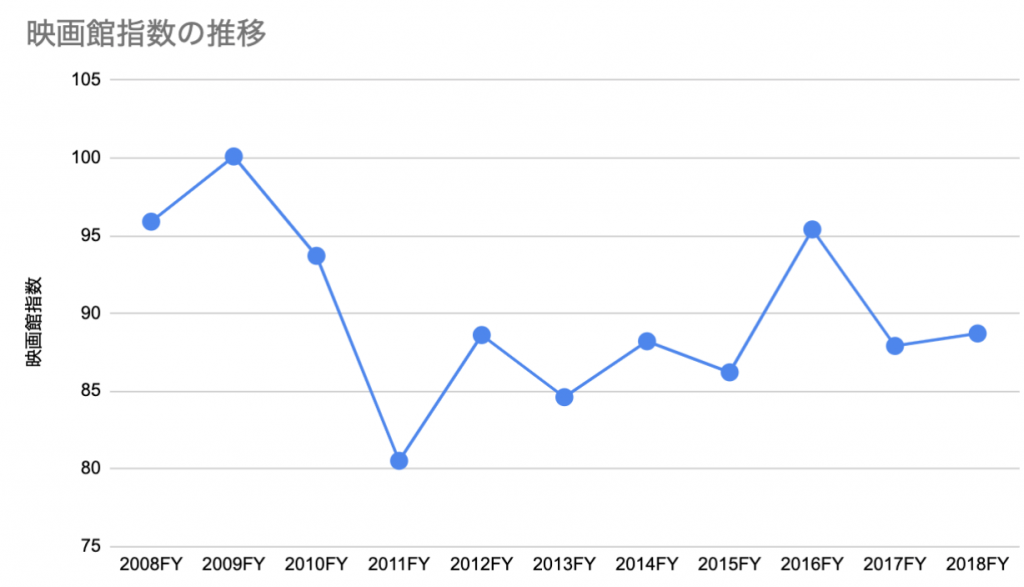

まず映画館離れが取り沙汰される原因のひとつとして、経済産業省が作成、発表している第3次産業活動指数において、主要映画館の入場者数に基づいた「映画館」指数が2010年〜2011年にかけてぐっと下がったことが挙げられます。

出典:第3次産業(サービス産業)活動指数|経済産業省

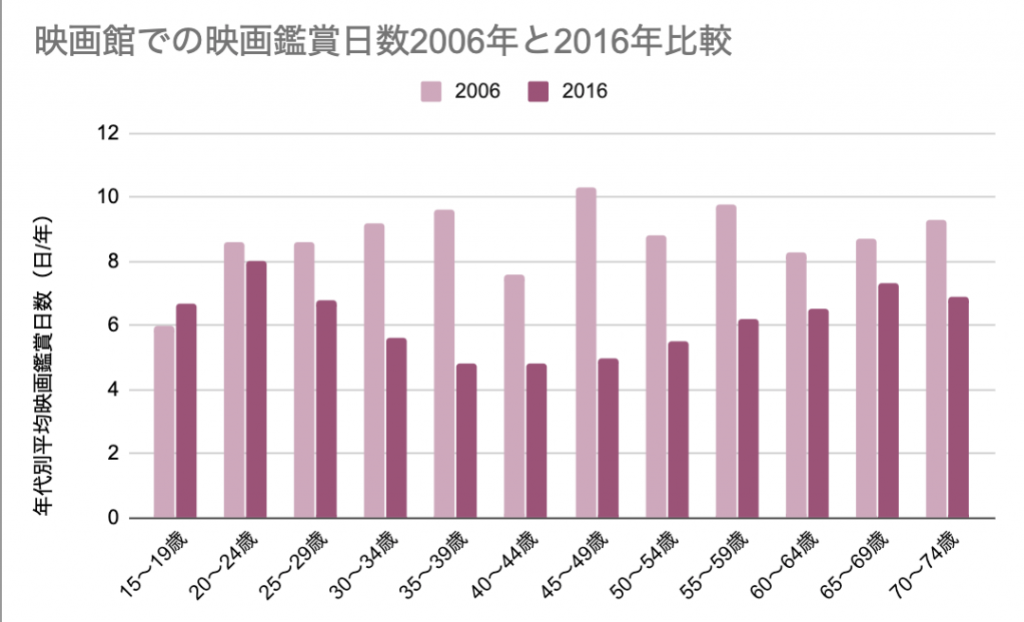

また総務省が発表している年代別の映画観賞の一年当たりの平均日数を2006年と2016年で比較すると、十代では観賞日数が増えているものの、それ以上の年代では軒並み減少し、特に30〜50代の減少率の高さが目立ちます。

出典:平成28年社会生活基本調査、平成18年社会生活基本調査

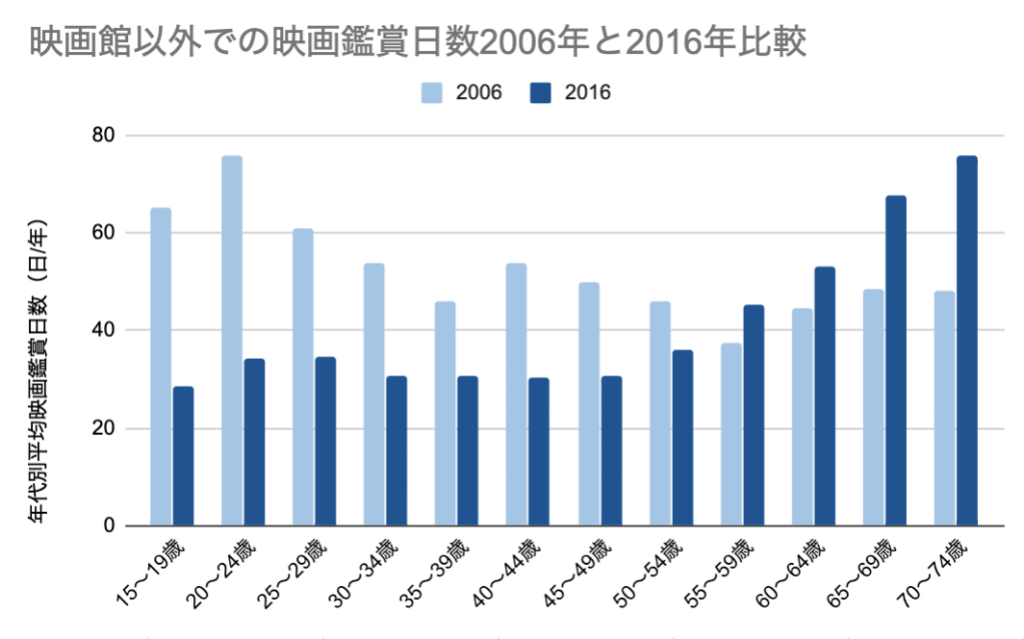

映画館以外での映画の鑑賞日数は50代以下の全年代で減少し、特に10〜20代の若者の間で著しく減少しています。一方で50代後半以降のシニア世代では増加傾向を見せ、特に70代では顕著に伸びています。

出典:平成28年社会生活基本調査、平成18年社会生活基本調査

こうした特徴から若者は「映画」離れしているものの、「映画館」に行く頻度はこの10年間でほとんど変わっていないということ、シニア世代は「映画館」に行く頻度は下がっているものの「映画」を見る機会は10年前以上に増えているということがわかります。

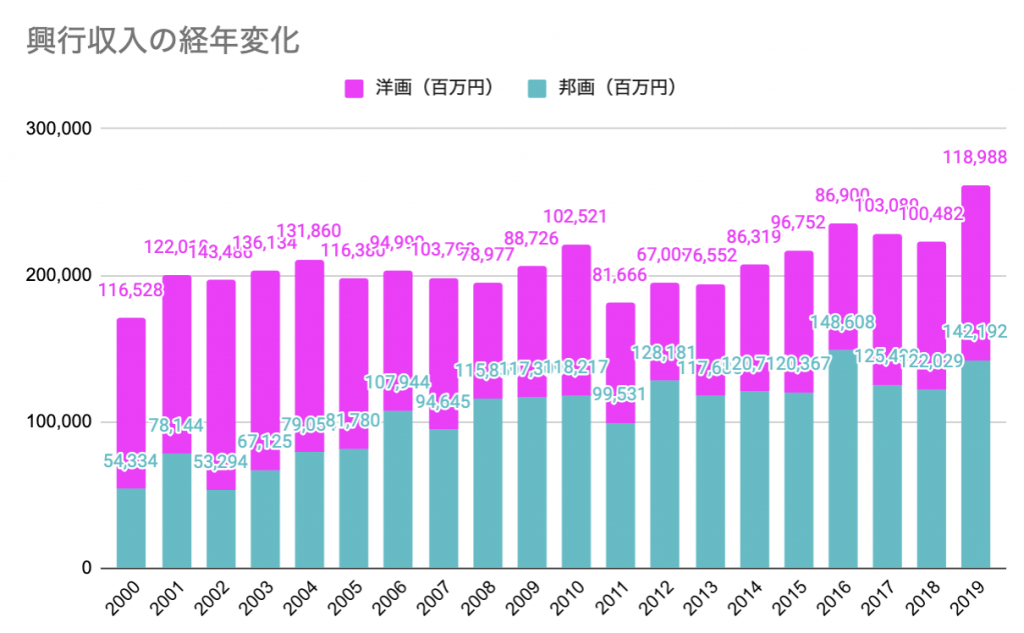

経済産業省が発表した「映画館」指数や総務省が発表した人々の行動調査において少しずつ映画館離れが進んでいるような印象を受けますが、実は2019年度の年間興行収入は2611億8000万円で、前年比117.4%と急成長を遂げて、興行収入発表が始まって以来過去最高の記録をたたき出しました。

興行収入の内訳としては、邦画が前年比116.5%の1421億9200万円、洋画が前年比118.4%の1189億8800万円ということです。

また、観客動員数も前年比115.2%の1億9491万人で映画館に足を運ぶ人もグッと増えたようです。

順位 | タイトル | 興行収入 |

1 | 天気の子 | 140億6000万円 |

2 | アナと雪の女王2 | 127億9000万円 |

3 | アラジン(実写版) | 121億6000万円 |

4 | トイ・ストーリー4 | 100億9000万円 |

5 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 93億7000万円 |

6 | スター・ウォーズ9 スカイウォーカーの夜明け | 69億4000万円 |

7 | ライオン・キング(実写版) | 66億7000万円 |

8 | アベンジャーズ4エンドゲーム | 61億3000万円 |

9 | キングダム | 57億3000万円 |

10 | ONE PIECE STAMPEDE | 55億5000万円 |

一位になった『天気の子』は、2016年に大ヒットし、国内の興行収入ランキングにおいて歴代4位にもなったアニメ映画『君の名は。』を手掛けた新海誠監督の最新作ということもあって公開前から大きな話題を呼び、公開後もリピーターが多かったことで興行収入を伸ばしました。

また、ディズニーの大ヒット作『アナと雪の女王』や『トイ・ストーリー』シリーズの続編や、過去の人気作の実写化なども大きな話題を呼び、トップ10のうち4作品をディズニー作品が占めていました。

歴代の興行収入で見ても、『天気の子』が12位、『アナと雪の女王』が18位にランクインしています。

したがって、2019年は一作印象的なヒット作があった、というよりはコンスタントに人気シリーズ関連作品が公開され、定期的にヒット作が生まれたことが興行収入を引き延ばした、と言えます。

「映画館あたりの入場者数」は減っているのに、「興行収入」は増えている、というのはなんだか不思議な気がしますよね。

直感的には、一般社団法人日本映画製作者連盟が公開している情報を基に2000年以降の映画館における集客や単価の変化をグラフ化してみました。

興行収入の変化を見てみると、震災があった2011年に興行収入は一度グッとさがりました。しかし、その後盛り返し、2017年、2018年は少々落ち込んだものの、2019年には興行収入発表が始まって以来の最高値を叩きだしました。

出典:過去興行収入一般社団法人日本映画製作者連盟

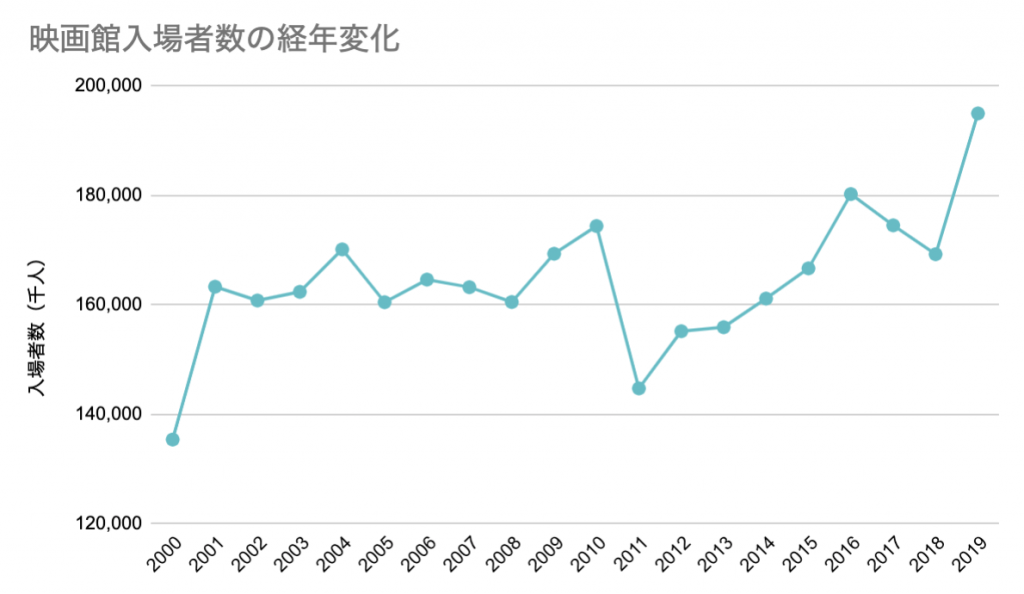

入場者数で見てみると、興行収入と同じく、2011年に、一気に減少したものの、2010年代後半には過去最高水準の入場者数となっています。

出典:過去興行収入一般社団法人日本映画製作者連盟

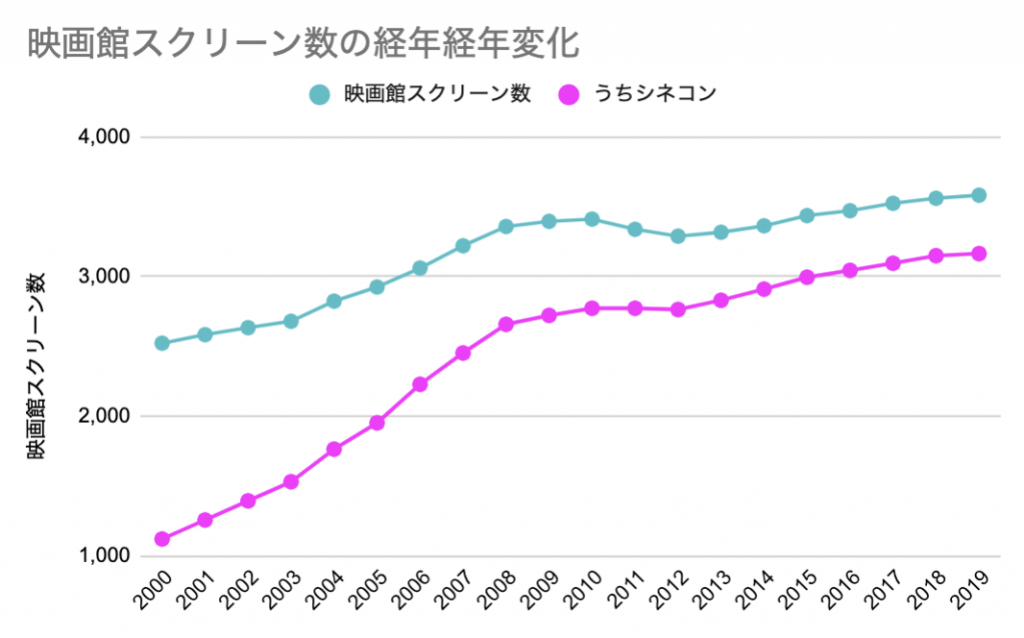

このようにグラフで見ると映画館業界は「映画館離れ」とは程遠く、かなり順調のように見えますが、冒頭で紹介した「映画」指数の低下はなぜ起こっているのでしょうか?その答えは映画館数の増加にありました。

銀座館スクリーン数の経年変化を見ていくと、2000年代初頭からシネマコンプレックス(通称シネコン)の拡大を受けて、スクリーン数は増加傾向にあり、わずか20年で、1000スクリーンも増加しています。

出典:過去興行収入一般社団法人日本映画製作者連盟

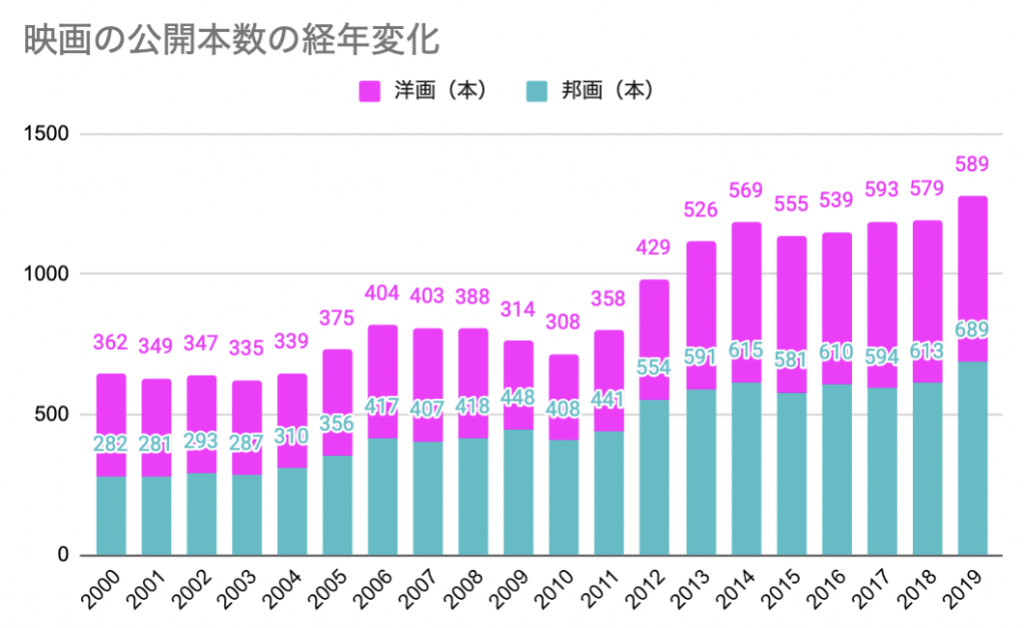

さらに、公開される映画の数も年々増加しており、コンテンツが増える中で今後も映画館のスクリーン数は増加していくのではないかと考えられます。

出典:過去興行収入一般社団法人日本映画製作者連盟

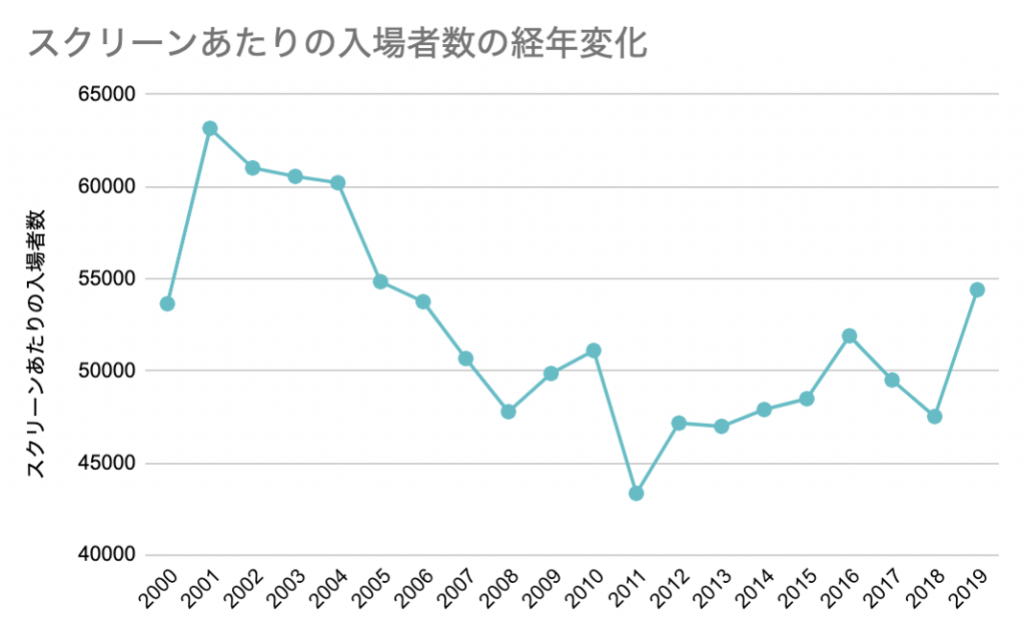

映画館の入場者数が増えているが、映画館のスクリーン数も増えているということが分かったところで、スクリーンあたりの入場者数の平均値の推移を見てみると以下のようなグラフになりました。

過去興行収入一般社団法人日本映画製作者連盟を基に作成

グラフを見ると、 スクリーン当たりの入場者数は2000年年代にぐっと下がり、2011年に極小値を迎えると、その後少しずつ増加してきていることがわかります。

このような推移の背景には、コンテンツの増加に伴って、人々が映画館に足を運ぶ回数が増えたこと、さらに、4DXなど、新たな上映形式や複合的なシネマコンプレックスが増えたことがあるのではないでしょうか。

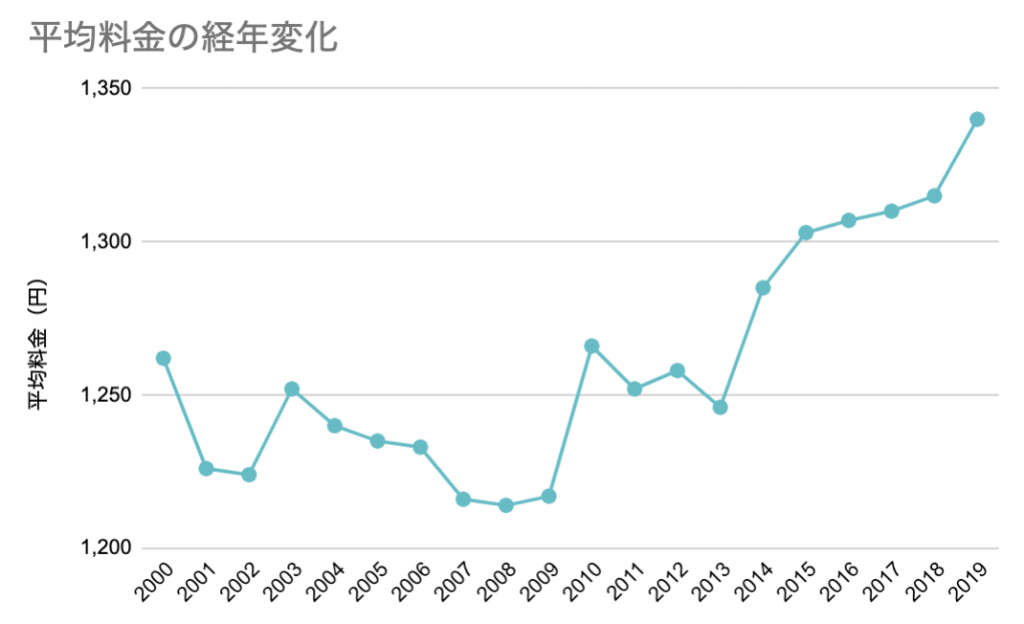

実際、2013年以降映画館における一人当たりの平均料金の値上げが進んでおり、2019年は、過去最高値となっていますが、客足は増えています。

出典:過去興行収入 一般社団法人日本映画製作者連盟

動画配信サービスの普及などの後押しもあり、良質なコンテンツが次々と生み出される中、複合的な環境整備や、機材のアップデートなどで、映画館に行くという体験の価値が向上させ、手軽な動画配信サービスとの棲み分けを行うことで、映画館業界は多様に成長を遂げています。

選択肢を増やすことで、従来の指標であった主要映画館の入場者数は減っても、業界自体は成長する、というこの事例は他の業界にも当てはまりうるものです。

どんな業界においても、従来の指標に縛られるのではなく、多角的にデータをとらえることが、今後の動向を見極める際に重要になるのかもしれませんね。

【参考引用文献】 ・ 平成28年社会生活基本調査 ・ 平成18年社会生活基本調査 ・ 第3次産業(サービス産業)活動指数|経済産業省 ・ 2019年の年間興収2611億円で過去最高を記録、若い世代がライブ感覚で映画鑑賞 ・ 過去興行収入 一般社団法人日本映画製作者連盟

(大藤ヨシヲ)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!