目次

三井E&Sシステム技研株式会社 代表取締役社長 森重 利文 氏

三井E&Sシステム技研株式会社(以下MSR)は、旧三井造船時代から培ってきたハードウェア設計・製造技術を基盤に、計測・制御・監視技術を活用したハードウェアとソフトウェアを融合させたデジタルサービスを得意としている。三井E&SグループのITシステムを担い、ユーザー系SIベンダーとして、特定のメーカーやプロダクトにとらわれず、多岐にわたる業界のお客様に最適なソリューションサービスを展開している。

同社は2019年から既存の業務システムを止めずに各システム間のデータを繋ぐ統合データベースを構築し、データの重要性を社内に浸透させてきた。2022年よりデータ活用を中心としたDXに取り組み、社内に「データ活用プラットフォーム」を構築し、BIツールを用いたデータ活用を推進。社内で得られた経験や知見を元に、お客様への様々な提案を行っている。

代表取締役社長の森重 利文氏はデータ活用について次のように語る。

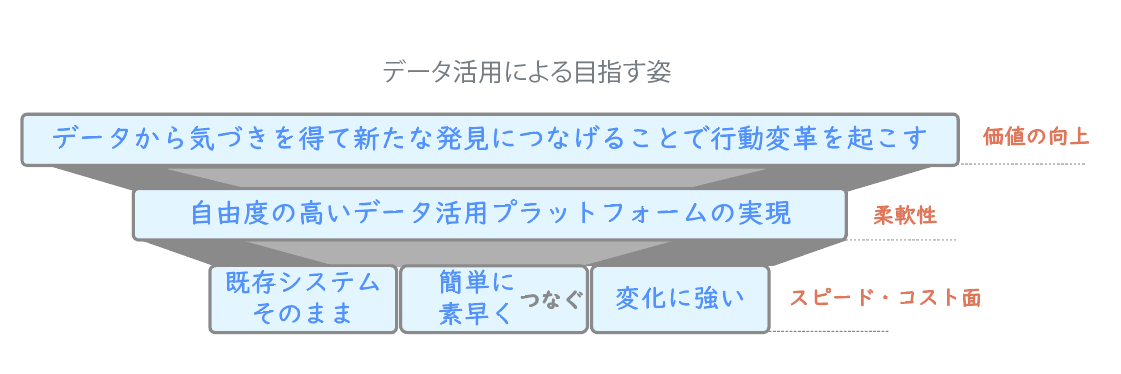

「変化の激しい現代においては課題を正しく認識し、物事の本質を見極め、先見性をもって環境の変化や不測の事態に素早く対応する必要があります。現在、お客様のデジタル化はますます加速しています。デジタル化の根幹となるのがデータであり、意思決定を支えるべきものであると思っています。データ活用の最終的な目標は、データによる行動変革を実現することです」。

三井E&Sシステム技研株式会社が考えるデータ活用による目指す姿(森重氏のスライドより)

森重氏は入社以来ハードウェア設計、ネットワーク、ERP、システム開発と一貫して技術畑を歩いてきた。データ活用への取り組みの原点となったのは、2003年基幹システム事業部の事業部長に就任したとき、当時の社長からかけられた言葉だった。それは『データというのは生き物だから古くなると腐ってしまい、時には毒になることもある。だから常に新鮮な情報を元に行動しなければならない』というものだった。

「データをあまり意識せず、人と話して得た情報と自分の感覚によって行動を決めていたのですが、それ以降、例えばある事業を行うかどうかを決断する際、最新データによる裏付けをとるようになりました。現在は勘や経験からだけではなく、データを元に意思決定し、経営や業務を進めるデータドリブンによるDXを目指しています」(森重氏)。

MSRでは、お客様のDXを推進する上で、「自分たちが経験したもの」を提案の基礎とすることを原則としている。そうすることで成功事例だけでなく、失敗した部分、苦労した部分も踏まえ、より説得力のある提案を行うことができる。

「弊社はDXを『テクノロジー×業務知識×データ活用』と考え、自社の経験を活かすとともに、お客様の業務を理解して、お客様のDX推進を支援します」(森重氏)。

ただ、データ活用についての経験を深めるには、社内で使いこなす人材を育成しなければならない。そのため森重氏は2022年4月に、DX分野への取り組みを全社横断的に牽引する部門として、DX推進部を創設した。

「各部門、各部署から『頼りにしてもらえる人材』をポイントに優秀な人材を経営者の責任で選出をしました」(森重氏)。

それ以来、DX推進部がデータ活用のためのシステムや社内体制の構築、活用のための教育を担当している。

現在、森重氏が重視しているのは激変するビジネス環境への対応力だ。

「時間をかけてソリューションを開発したとしても、環境が変わり、もはやそのビジネスが存在していないこともあり得ます。ビジネスを強力に推進するためには、パートナー企業との協力関係も重要です。開発リードタイムを短縮することや変化に柔軟に対応することが求められるなか、従来型の自社が全てを開発するスタイルから、他社のツールやソリューションを上手に活用し、ビジネスの本質を見極め、お客様に素早く価値を提供することが今後ますます重要になると考えています」と森重氏は語る。

このような森重社長のビジョンや思いを具現化し、実装しているのがDX推進部の多賀 洋志氏、頼成 匡氏、岩佐 幸紀氏だ。全員SE出身で、現場で活躍していたところDX推進部メンバーに抜擢された。

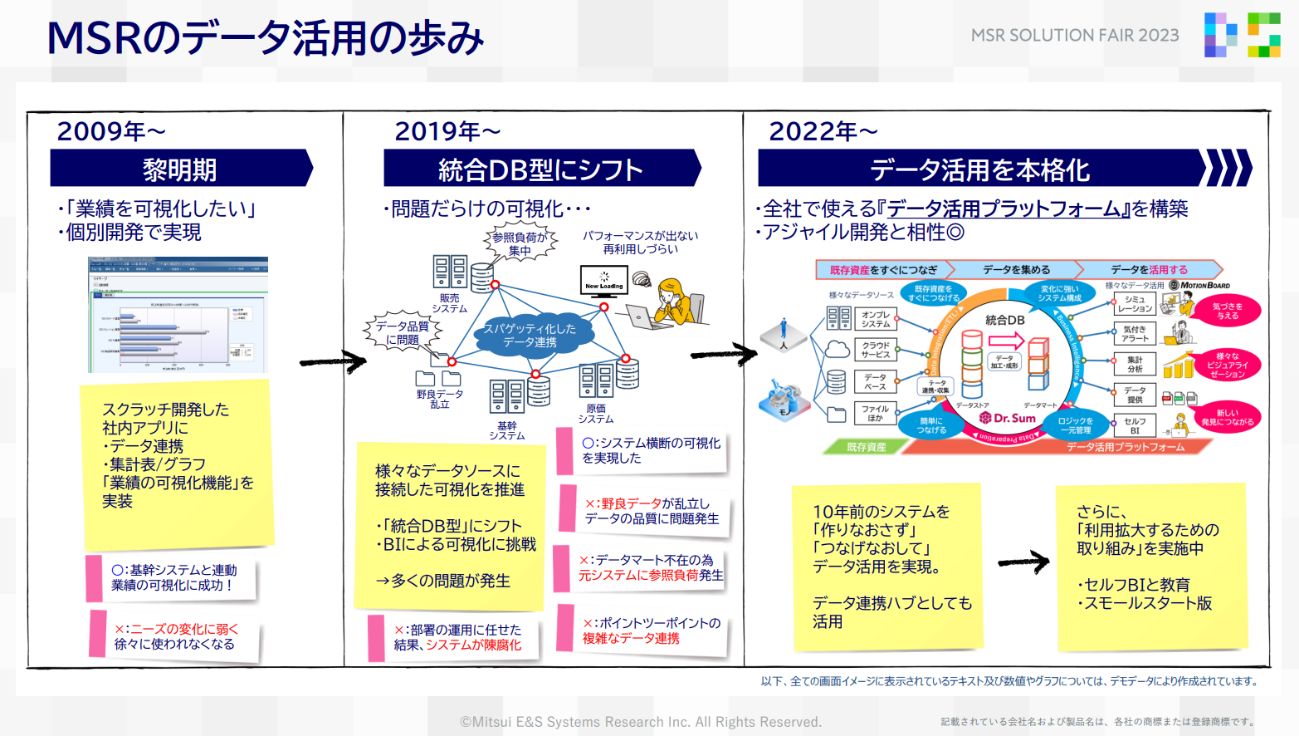

MSRのデータ活用の歩み(MSRソリューションフェア2023資料より)

MSRは2009年にスクラッチ開発したアプリケーションと基幹システムを連動させ、業績の可視化を実現。2019年には複数のデータソースを接続した「統合DB型」にシフトし、BIによる可視化に取り組んだ。しかし出所のわからないデータが乱立したり、元システムに多大な負荷がかかったりなどの問題が生じたため、2022年、既存のシステムを“作り直す”のではなく、“つなげ直す”という発想のもと、データを統合DBに集約し、「データ活用プラットフォーム」を構築。そのデータをBIツールによって可視化し、シミュレーションや集計・分析など、気づきを得るために活用している。

DX推進部 部長の多賀 洋志氏は「データ活用プラットフォーム」構築のポイントとなったのは、統合DBに集めたデータを加工・成形し、アウトプットに即したデータマートを作成したことだと話す。

三井E&Sシステム技研株式会社 DX推進部 部長 多賀 洋志 氏

「同じ内容を示す数値データでも、システムによって表記方法が異なることがあり、不揃いなデータを整える処理が必須となります。また、求める結果を得るために必ずしもすべてのデータを参照する必要がないケースも多い。データマートを作成することで、扱うデータを軽量化し、システム負荷を大幅に軽減しました」(多賀氏)。

DX推進部 企画開発室長の頼成 匡氏はアジャイル開発による「データ活用プラットフォーム」構築を主導した。

「重要だったのは、DX推進部が接続元システムの業務ロジックを十分に理解し、データマートを一元管理することでした。各システムがどのように運用・管理されているのかを理解することに最も力を注ぎました」(頼成氏)。

MSRは「データ活用プラットフォーム」のデータをBIツールによって可視化し、利用者に気づきを与え、新しい発見へとつなげることに取り組んでいる。

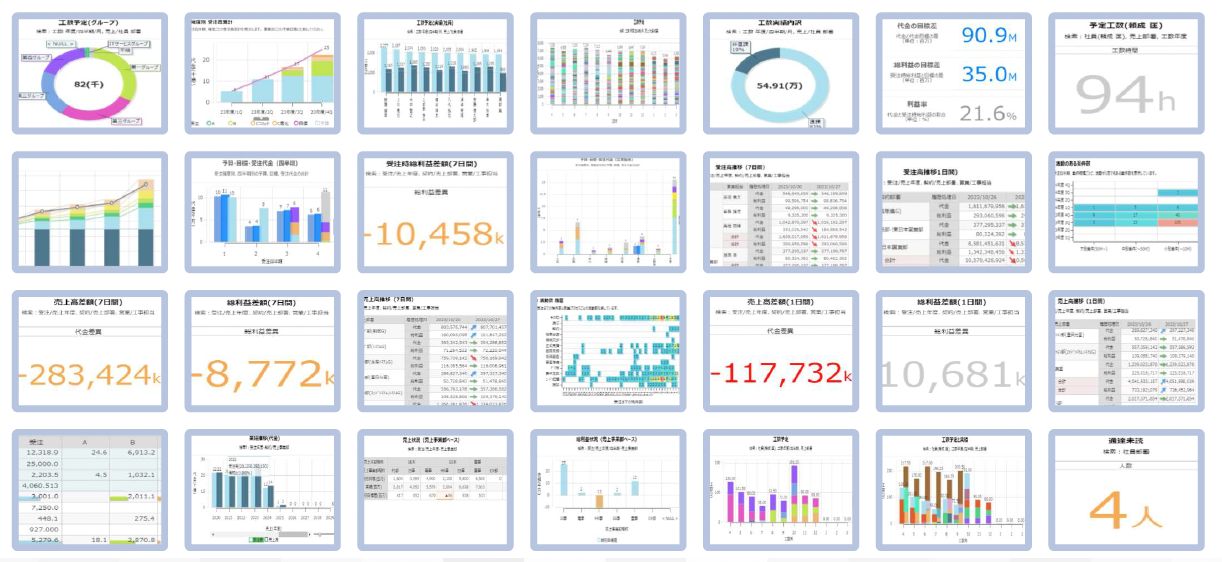

DX推進部 新規事業推進室長の岩佐 幸紀氏はBIツールの社内導入を担当し、活用の体制を整えた。BIツールによって利用者の目的やレベルに合わせたダッシュボードを作成し、活用促進とより多くの気づきをもたらすことを目指している。

三井E&Sシステム技研株式会社 DX推進部 新規事業推進室長 岩佐 幸紀 氏

「個人向けにはセルフBIとして、その人が必要なアイテムをコピー&ペーストするだけで好みのダッシュボードが作成できるようにしています。一方、組織向けには公開ボードとして、管理会計や技術、月別確度別受注高など特定の用途に特化し、細部まで開発標準を定めて作り込んでいます」(岩佐氏)。

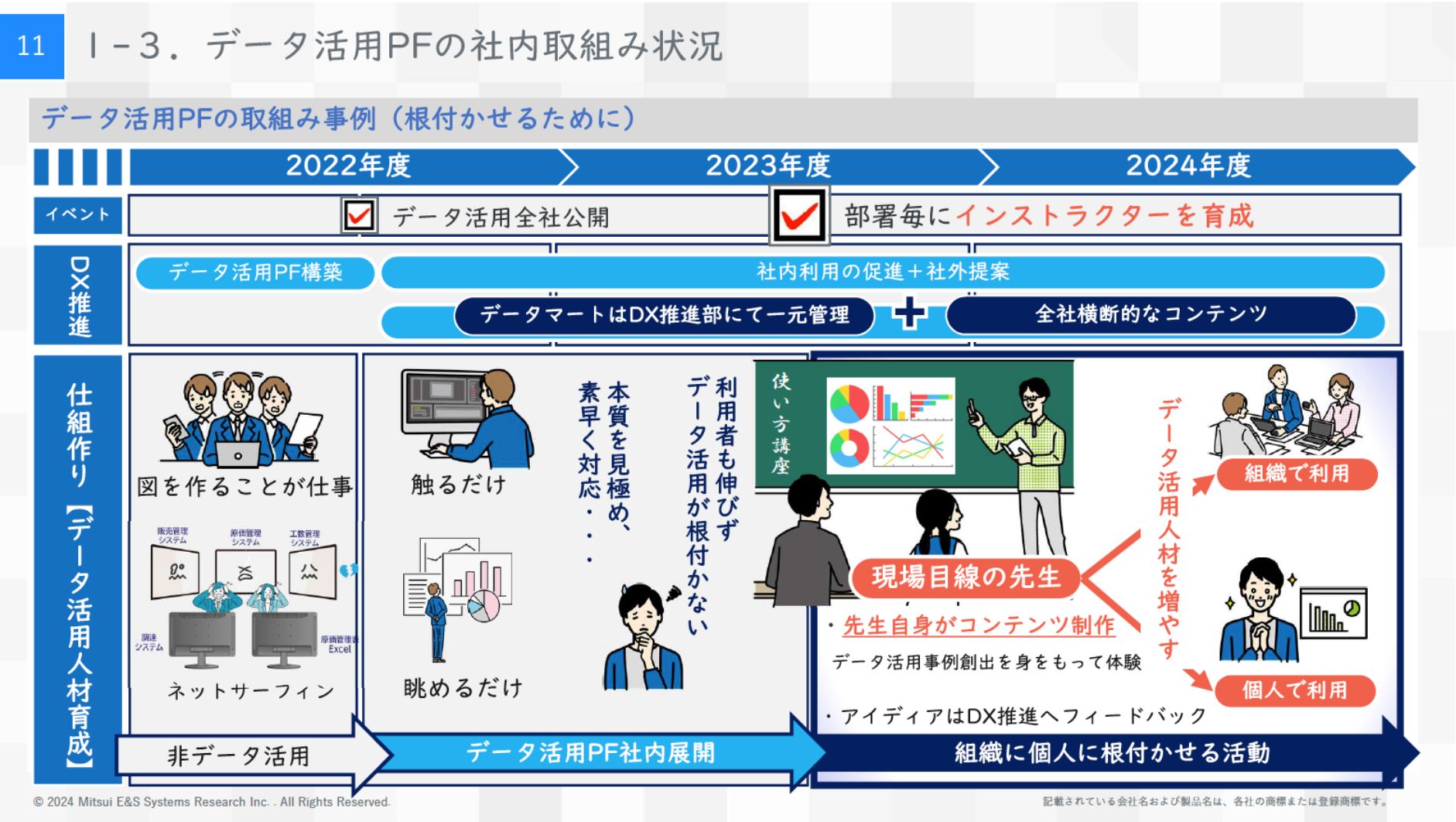

DX推進部では社内のデータ活用推進のため、人材の育成にも取り組んでいる。2023年度より部署ごとにインストラクターを育成し、配置。インストラクター自身がコンテンツを制作し、現場目線の教育が全社横断的に広がることが狙いだった。2024年度からはインストラクターをデベロッパーという考え方に発展させ、開発チームの中に一定期間入って本格的に学ぶシステムへと進化。そうして学んだメンバーが各部署に戻り、さらに活用を広げることを期待している。

このようにデータ活用を推進することで、社内に様々な成果が生まれている。一部の営業会議などでは紙の資料を配らず、BIツールの画面を見ながら話し合うようになった。その場でボードを見て進捗を議論するため、案件情報として営業担当が入力するデータの質も向上。さらにレベルの高い議論が交わされるようになった。

Excelによる資料作成のための多大な作業負荷もBIツールの活用によって大幅に軽減。必要なデータ、見たいデータを瞬時に確認できるようになったため、データを元に考え、話し合い、行動するスタイルが定着しつつある。

三井E&Sシステム技研株式会社のデータ活用を根付かせるための取り組み(MSRソリューションフェア2023資料より)

多賀氏は「データドリブン文化が少しずつ社内に浸透し、社員の意識や業務のスタイルに変化を生じています」と語る。

MSRでは社内で培ったデータ活用に関する知見やノウハウを元に、社外のお客様に対して提案・営業活動を行っている。特に社内で取り組んだ経験によって生み出された「スモールスタート版データ活用プラットフォーム」の提案は、素早く手軽にクラウド上に構築できることから、いまあるデータでも十分に価値があるということを実感してもらうための手段として大きな注目を集めている。

「『社内で実際に取り組んでみたのですが、このような成果が上がっています』という提案を行うと、お客様からとても良い反応をいただけます。自分たちで使いこなしているからこそ、活用のポイントや注意点などを経験に基づいてお伝えすることができます」(多賀氏)。

大事なのはお客様に具体的なメリットを感じてもらうことだという。

「たとえばお客様にExcelで作っている実際の会議用レポートフォームを見せてもらいます。それと同じ内容のものをBIツールで作成してお見せしながら『もっと簡単に作成し、その場で明細まで追うことができます。当社では会議での議論の質が向上しました』と説明すると、より具体的にメリットを感じていただけます」(岩佐氏)。

データ活用を推進する方法も、社内での経験に基づきアドバイスする。

「BIは見なくても現状の仕事は回るため、見に行く理由を作ることが必要です。最初は『数日前と数値が違う』などの『気づき系』ボードから始め、ドリルダウン機能などでデータの隅々まで見える『可視化系』ボードへ、さらに時系列を絡めた比較などの『分析系』ボードへと段階を踏んで見せることで、活用のメリットを実感してもらうことができます。最初に誰が何のために使うシステム・ボードか、それにどれだけの価値があるかなど、ユーザーペルソナを決めてから進めることをご提案しています」(頼成氏)。

※ユーザーペルソナとは、特定のサービスや製品においてターゲットとなるユーザーの代表的な人物像を具体的に定義したもの。

三井E&Sシステム技研株式会社では、組織や個人によって作成されたダッシュボードが40以上に達しており、自律的なデータ活用を担う人材が続々と増えている(MSRソリューションフェア2023資料より)

「何もかも自分たちで抱え込むのではなく、上手に社外のツールを組み合わせたり、パートナー企業と協力したりしながら、スピーディーに柔軟にビジネスを進めるスタイルが広がってきました」(多賀氏)。

【関連記事|WARPの歩き方】

「データ活用の最終的な目標は、データによる行動変革を実現すること」-社内利用で経験した”データドリブン”を顧客へ提案-三井E&Sシステム技研株式会社の挑戦

MSRは今後どのようにデータ活用やDXを進めていくのだろうか?

頼成氏はシミュレーションや高度な統計学を用いたデータ分析や従業員が自ら考えるセルフBIの強化を計画している。

三井E&Sシステム技研株式会社 DX推進部 企画開発室長 頼成 匡 氏

「AIでの予測や分析機能を最大限活用して、たとえば『入金が遅れているからアラートを出す』から『過去のパターンから考えると入金が遅れる可能性がある』など、より人間の判断に近いロジックを持たせるよう開発を進めています。また、大規模言語モデル(LLM)とデータ活用を絡め、実際の成果につなげることにも取り組んでいます」(頼成氏)。

MSRは出退勤管理システム「TIME-3X」やWeb上の問診に答えるだけで健康増進、病気予防が可能になる「Dr.セルフチェック」などHR領域のソリューションを提供している。

TIME-3Xと連携できるDr.セルフチェックは予防医学の研究に約20年間取り組んできた医学博士金城実氏監修の人工頭脳による従業員の健康増進、病気予防プログラム。問診、検査結果の入力などわずか10分で自分のカラダの状況・改善方法を知ることができる。

岩佐氏は人事部とともに社内のHR系データ(勤怠、人事評価、賞罰、適性検査の結果、アンケートなど)を分析・シミュレーションする機能を開発している。

「今後は様々なデータを用いて従業員のメンタル不調防止や離職防止などに役立つダッシュボードを作成し、お客様に対して提案していきます」(岩佐氏)。

多賀氏はより高度なデータ活用を行うことで、データドリブンによる変革をもたらすことを目指している。

「現状は『気づき系』が中心で、『分析系』は一部にとどまっています。データ活用のレベルを一段階上げて、より高度な分析やシミュレーションを行えるようにしたい。そうすることで業務を本質的に変えられるところまでもっていきたいですね」(多賀氏)。

森重氏は30代の課長時代、SI企業など開発を共に進めるパートナー企業の大事さに気づいた。それ以来パートナー企業の元にたびたび足を運び、自社の取り組みや構想をこまめに伝えるなど、コミュニケーションの強化に努めてきた。ソフトとハードの両方に取り組む同社にとって、社内のリソースだけではすべてのお客様ニーズに応えることができないと早くから気づいていたためだ。

パートナー企業はお互いの信頼関係があってこそ大きな力となる。そのため社員には「お客様だけでなく、パートナー企業ともしっかりした関係を構築してほしい」と話してきた。

森重氏は「目指すのはデータドリブンによるDXです。今は企業の系列やグループなどに関わりなく、企業同士が時には競合し、時には協業する時代です。枠や既成概念にとらわれず、本質は何かを見抜き、自分たちの経験を元に、お客様やパートナー企業と力を合わせてデータドリブンを実現していきます。特に製造業出身であることを活かして、現場で起きている様々な課題、例えば労働力不足、後継者不足を補うべく、現場データを活用し職場を豊かにするような、製造業におけるDXも今後進めて行きたいと考えています」と語った。

(取材・TEXT:市川哲男 PHOTO:倉本あかり 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。