‟役に立つ”知識を身につけなければならない。

現代社会で生きる方の多くは多かれ少なかれ、そのようなプレッシャーを感じることがあるはずです。

──コスパ・タイパに気を配り、限りある金銭的・時間的資源を「選択と集中」していかなければならない。

そのような考えに疑義を呈するのが2017年にプリンストン大学出版局で刊行され、2020年理化学研究所の研究者の企画の元、東京大学出版会より邦訳出版された『「役に立たない」科学が役に立つ(原題:The Usefulness of Useless Knowledge)』です。

そんな同書にはどんな内容が記述されており、どんな背景を持つのか。書評を通して知ってみてください。

『「役に立たない」科学が役に立つ』は、プリンストン高等研究所の2名の所長のエッセイを収録する形で構成されています。

2012年~2022年までプリンストン高等研究所の9代目所長/レオン・レヴィ教授職を務めた数理物理学者。行列模型、トポロジカル弦理論、超対称場の量子論のつながりやブラックホールの研究など幅広い領域で業績を持ち、2003年にはオランダ最高の科学賞スピノザ賞を受賞。2012年にはオランダ獅子勲章騎士に任命され、2024年現在はオランダの教育・文化・科学大臣を務める。

1930年~1939年までプリンストン高等研究所の初代所長を務めた教育改革者。人種、宗教、性別あるいは目先の有用性や確実性にとらわれず好奇心に従って研究ができる‟学者の楽園”としてのプリンストン高等研究所を構想し、ルイス・バンバーガー/キャロライン・バンバーガー兄妹の寄付を得て実際に立ち上げた。

プリンストン高等研究所(Institute for Advanced Study)は、ノーベル賞、数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞やアーベル賞の受賞者を数多く輩出したアメリカ合衆国ニュージャージー州プリンストン市に位置する民間独立研究機関です。歴史学、数学、自然科学、社会科学の4部門があり、約30名の常任教授が毎年200名近くのメンバーを世界中から選抜・指導します。

初代メンバーのアルバート・アインシュタインをはじめ、‟現代コンピューターの父”フォン・ノイマン、原爆の開発計画を主導し、その伝記映画が2024年アカデミー作品賞を受賞したロバート・オッペンハイマー、日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹など、歴史に名を遺す学者が教授や所長として同研究所にかかわった例は枚挙にいとまがありません。

そんな研究所の立ち上げ以来受け継がれる研究哲学を一冊の本にまとめたのが『「役に立たない」科学が役に立つ』なのです。

それでは、『「役に立たない」科学が役に立つ』にはどのようなエッセイが収められているのか、ざっくりとご説明しましょう。

先に収録されているのは9代目所長ロベルト・ダイクラーフ氏による『明日の世界』です。『1939-40ニューヨーク万国博覧会』のテーマをタイトルに冠したこのエッセイでは、その万博では登場しなかった核エネルギーとコンピュータという2つの発明がプリンストン高等研究所で生まれ世界を席巻したこと、それらも一見有益かどうか判断しかねる研究が合点して生まれたことがつづられます。

電気も、量子力学も、ウェブも、現在のように使われることを想定して研究されていたわけではない。そのような事実が広範な知識を背景に述べられ、基礎研究と学者の好奇心にリソースを投じることの重要性が述べられる、ダイクラーフ氏の危機感と初心が伝わる内容となっていました。

1939年10月、1850年創刊の歴史ある月刊誌『ハーパーズ・マガジン』に掲載されたエッセイ。翻訳家の山形浩生氏によりCCライセンス(表示—継承)の形で邦訳版が無料公開されており、こちらのリンクから読むことができます。「今の世界は、文明そのものさえ脅かす不合理な憎しみに満ちており(※)」という書き出しで始まるこの文章は、そのようななかで好奇心に従って無益に見える活動を追求することの意義について語ります。

『明日への世界』を読んでから『役に立たない知識の有用性』に目を通すと、前者が後者の内容を踏まえて記述されたことがよくわかります。逆に言えば、フレクスナーの思想をもう一度伝え広めるべきだとダイクラーフが考えたからこそ、『The Usefulness of Useless Knowledge』は2017年に刊行されたのでしょう。

『明日の世界/ロベルト・ダイクラーフ』では、アメリカの研究開発費がGDPに占める割合や企業の基礎研究への投資が縮小していることへの危機感が記述されています。

ここで日本に目を向けてみましょう。

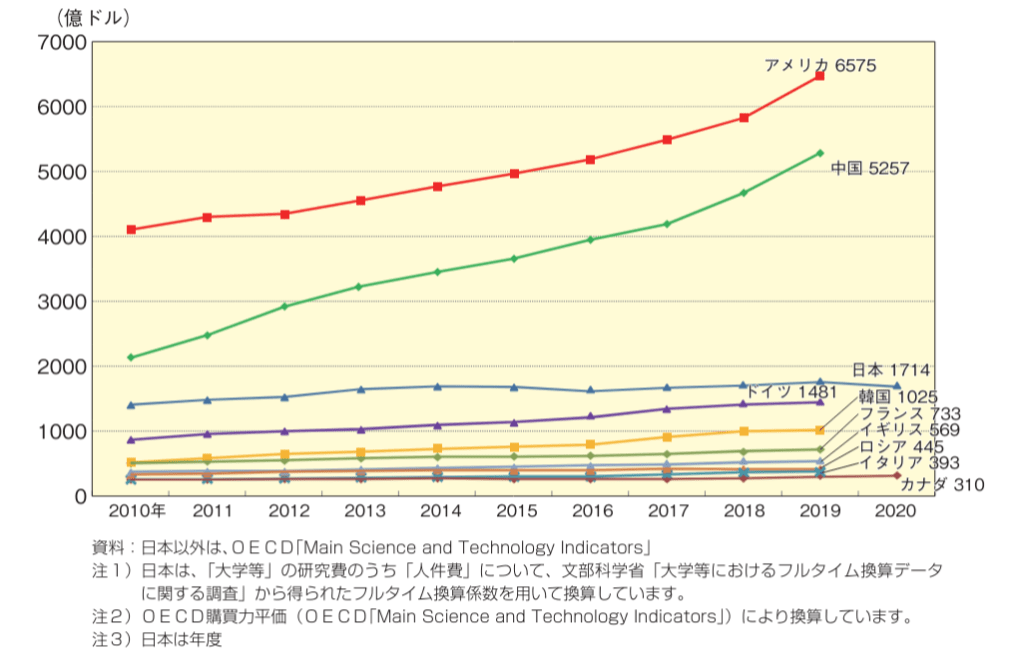

『統計でみる日本の科学技術研究』(総務省統計局)によると、2020年度の日本の科学技術研究費は1714億ドルで、アメリカ、中国に次ぐ3位。その推移を見ると右肩上がりの両国に対し横ばいのまま引き離され続けています。

引用元:統計でみる日本の科学技術研究┃総務省統計局、2ページ

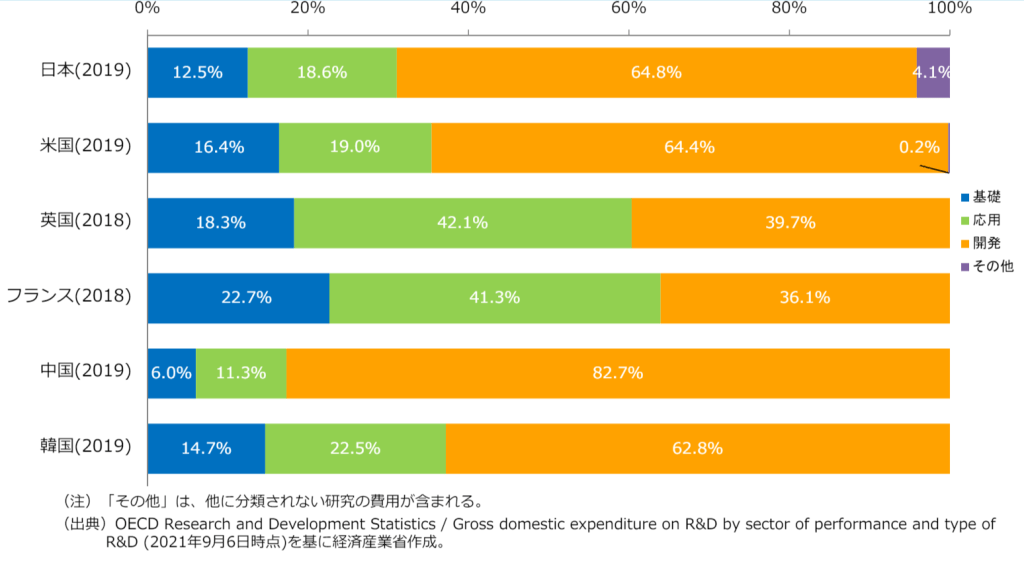

また、『我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向-主要指標と調査データ-』(経済産業省)に掲載されている基礎・応用・開発・その他の性格別の研究費の比率は以下の通り。

引用元:我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向-主要指標と調査データ-┃経済産業省、19ページ

日本は米国、中国、韓国などと同様に開発研究費の割合が大きく、それに応用、基礎、その他とつづきます。そして、基礎研究に充てられる割合は6カ国中5番目であり、他国と比べて低いのが特徴といえるでしょう。

すなわち、ダイクラーフ氏の危機感は米国以上に日本に当てはまるはずなのです。もちろん開発研究が産業や我々の生活にとって非常に重要であることは確かなのですが、博士号取得者数や論文数、注目度の高い論文数などで日本のプレゼンスが低下してきていることはデータに表れています。

『「役に立たない」科学が役に立つ』はそんな現状を見直すにあたって‟役に立つ”本といえるでしょう。下記の座談会の内容もなかなか興味深いのでぜひ合わせて読んでみてください。

映画『オッペンハイマー』(2024)はマンハッタン計画を指揮したオッペンハイマーが原子爆弾という大きな負の遺産の当事者となる課程を描いていました。『「役に立たない」科学が役に立つ』中でも指摘されている通り、好奇心や使命感は倫理や道徳によって統制されなければ大きなマイナスの結果をもたらす可能性があります。そこで「役に立つ」ものは、基礎研究以上に‟役に立たない”と切り捨てられがちな人文的な智慧・知識ではないでしょうか。

好奇心に従って行う読書は、すぐには「役に立たない」が(いつかは)「役に立つ」(かもしれない)ものの代表例です。興味を抱いた方はぜひ、ダイクラーフ・フレクスナーのエッセイに直接目を通してみてください。

・エイブラハム・フレクスナー (著), ロベルト・ダイクラーフ (著), 初田 哲男 (翻訳), 野中 香方子 (翻訳), 西村 美佐子 (翻訳)『「役に立たない」科学が役に立つ』東京大学出版会、2020 ・Institute for Advanced Study ・Robbert Dijkgraaf┃UNIVERCITY OF AMSTERDAM ・Robbert Dijkgraaf『The Most Successful Route Often Begins with a Short Step to the Side』┃Institute for Advanced Study ・統計でみる日本の科学技術研究┃総務省統計局 ・我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向-主要指標と調査データ-┃経済産業省

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。