データのじかん週報では、データのじかんの編集部内で会話されるこばなしを週1度程度、速報的にお届けいたします。

大川:今週は国内最大級の国立研究所である産業技術総合研究所(産総研)が主催したスタートアップ/オープンイノベーションイベントに参加しました。結論、非常に濃く熱量のある内容でした。数年前までは、この手のイベントは研究者や技術者の理屈・志向が強くて、聞いていても「ありゃー」と思うことが多かったのですが、最近は課題やユーザーに寄り添う姿勢が出てきたなぁと思っていて、今回のイベントも「へー」と感心するピッチとディスカッションばかりでした。

藤冨:私のような超文系で分野外の人間からすると、産総研がスタートアップ/オープンイノベーションのイベントをすることだけでも意外というか(笑)。すごく高度で難しい基礎研究などを行っているイメージだったので。

大川:そうですね。産総研の取り組み、ひいては国の「研究開発型スタートアップ」を支援する姿勢については良い意味で世間一般とイメージが大きく離れていると感じました。ピッチに登壇した産総研の研究者から起業した3人の方々とその内容を見れば多くの気付きが得られると思います。

産業用ロボに付ける全方向移動機構(球体) 石田 秀一 氏 / 国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員 センシングシステム研究センター https://researchmap.jp/shuichi_ishida |

ピンポイントのマイクロ波の加熱デバイス 西岡 将輝 氏 /みなも株式会社 代表取締役 https://researchmap.jp/m-nishioka/ |

廃熱など熱源を使って発電するモジュール 舟橋 良次 氏 /国立研究開発法人産業技術総合研究所 首席研究員 (ナノ材料研究部門) |

大川:一つひとつの技術は非常にユニークで魅力的ですが、着目すべきは「存在していたものの普及していなかった機構(石田氏)」や「比較的簡素な構造(舟橋氏)」を活用していることです。もちろん、バックボーンには多様な技術が盛り込まれているでしょうが、藤冨さんが抱いていたような「ものすごく難しい研究」をプロダクトにしたスタートアップとはイメージが離れているのではないでしょうか。

藤冨:確かに。技術研究や研究開発といった言葉に、勝手にハードルを高くしていたような気がします。

大川:産総研だけでなく、国の施策も創業直前の研究者や既にスタートアップしている研究開発型の「高成長」を支援するために、柔軟でアジャイル志向を取り込もうという意識も感じられましたね。例えば、「SBIR」という各省庁の技術開発に対する補助金を統合支援するサイトが公開されているのですが、ここでは補助金の対象を0,1,2,3と区分しているんです。0や1はなんと「法人化前」の事業者が対象。このフェーズから支援を打ち出していくのは、国の「必死感」や「本気感」を感じましたよ。

内閣府 総合科学技術・イノベーション会議が運営しているSBIR制度のHP

SBIR制度とは、Small Business Innovation Researchの頭文字を取った制度で、スタートアップ等による研究開発を促進し、その成果を円滑に社会実装し、それによって我が国のイノベーション創出を促進するための制度。

藤冨:少し前までの支援内容とは大きく違っているんですか?そのきっかけも気になりますね。

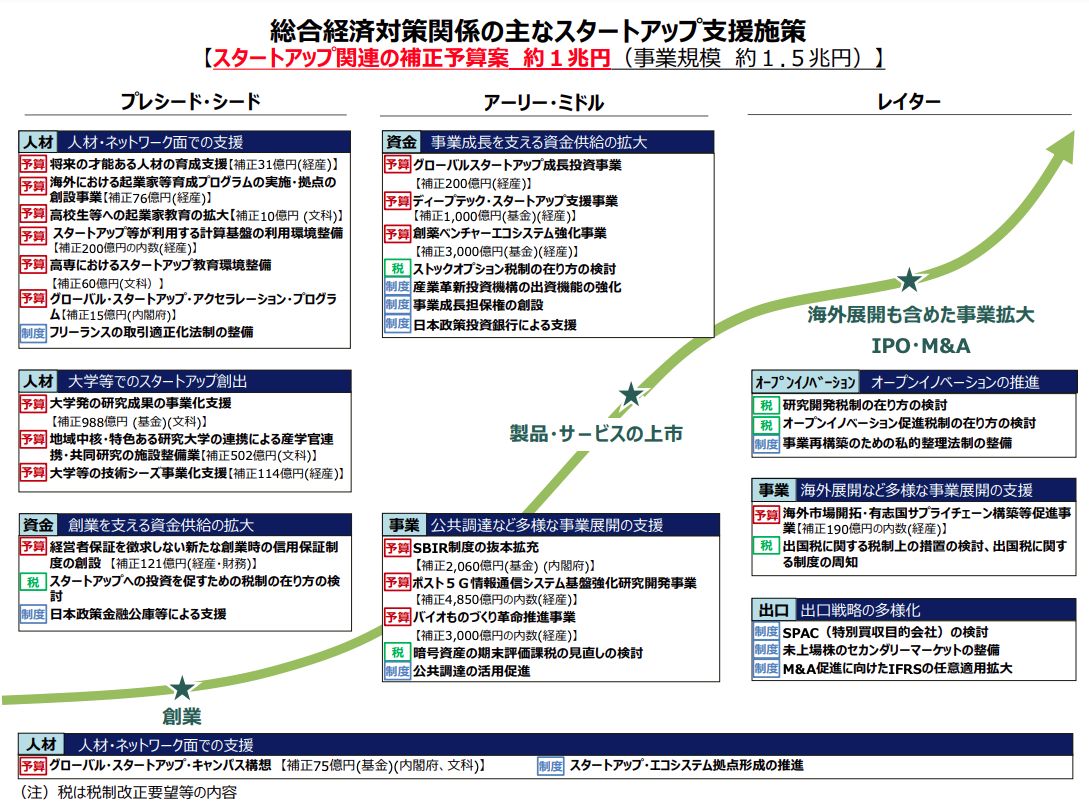

大川:恐らく、政権が打ち出している「スタートアップに対する1兆円規模の支援施策」が影響を与えています。ただ、この手の話は以前からあったんですよ。例えば、ドイツ発の産業革命「インダストリー4.0」が注目された2011年以降の官民一体となった取り組みでは、盛んに求められていました。ただ、やはり縦割りというか硬直した支援内容だったのだと感じています。それが近年、大きく変わったのは一周目をミスって、それを踏まえた「二周目」がやってきている最中だからでしょう。産総研も今年の4月にオープンイノベーションのための外部企業をつくる予定とのことですし、メディア関係者すらまだ気付いていない人が大半ですが、国のトップの「やり方」は大きく変わっていますよ。そして個人的にはこの変化は非常に面白いと感じています。

内閣官房HP–総合経済対策関係の主なスタートアップ支援施策

大川:明治大学法学部の教授で明治大学サービス創新研究所の所長を兼任する阪井和夫先生の最終講義の内容も、ぜひ今週は共有したいです。私の恩師であることを差し引いても、非常に面白いテーマでしたよ。そのタイトルは「隠蔽され誤解される創造性」です。

藤冨:実に不穏な表題ですね(笑)。「創造性」というとビジネスはもちろんですが、私生活も含めた色々な場面に通じるキーワードな印象です。不可侵な領域というか「追及したり、高めたりして間違いない」みたいな。

大川:そうですね。実際、創造性があるからこそ「何かが生まれる」というイメージが世間一般だと思います。ただ坂井先生の考えは実は真逆で、創造性はある種の成果を引き起こす「人の性質に関連した」要因の一つであるものの、その多くは「後知恵」であるというんですよ。

藤冨:後知恵というと、何か物事が起こった後にその原因について言及することを指しますよね。ということは、ビジネスやプロダクトを生み出した後、成功要因などを「創造性」という言葉を使って解釈するという意味になるんですかね。

大川:その通りです。しかも創造性によって要因を解釈すれば、周りの納得感を得られやすいと阪井先生は指摘しています。「よく理解していないけれどなんかすごそう」という重要性を確信させる作用も強力なんですよ。

藤冨:確かに、さっき触れましたが「創造性」という言葉には不思議な圧というか絶対感がありますよね。

大川:そのイメージを踏まえて考えると「怖いポイント」も理解しやすいと思いますよ。阪井先生は創造性を言語化した時点で腹落ちした「納得感」を自身も周囲も得られてしまうため、思考停止になってしまうという非常に恐ろしい副作用があると主張しているんです。この要因は創造性と密接な関係がある「後知恵バイアス」です。阪井先生いわく、ある事象に対して後から「そういうことだったんだ!」と解釈してしまうのが後知恵バイアスであり、決して「後知恵で創造性は捉えられない」というんですよ。

藤冨:確かに大川さんから聞く限り、創造性と後知恵は相容れないとは思いますね。ただ、実際は多くのケースで「創造性(実は後知恵)」で解釈してしまうケースが多く、その他の視点での追及を阻んでしまい思考停止になってしまっている……というイメージですかね。

大川:大枠はそのようなイメージです。だからこその「隠蔽され、誤解される創造性」なのだと思います。後知恵で「こうすればいい」とか断定してしまうと、戦略によって創造性が抑制されてしまうというのは私も同意です。日本のPDCAが思考停止型のロジックになっているのも「C」が後知恵を多分に含むチェックになっているからで、本来は、Cは「学習」を指し、学ぶためにD(行動)することですから。阪井先生は本来の創造性を発揮するには、心理的に安全な場所でワクワクできる集中的な活動が条件としているので、「個の事象やワークフロー」よりも「場や関係性」が大切なのだと述べています。

藤冨:創造性は非常に根源的なテーマだったので、掘り下げればさらに多くの方が学びになる内容かもしれませんね!

大川:リアルにお会いしたのは5年振りですが、阪井先生は当時から言っていることは変わらない。ただ、10年前は私が理解できない部分も今になって改めて聞くと分かるのが、個人的にはとても嬉しかったです。私もぜひいつか、阪井先生を取材させていただきたいですね。

IT企業を経て三菱総合研究所に約12年在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、製造業のデジタルサービス事業、中小企業のデジタル化。(一社)エッジプラットフォームコンソーシアム理事、東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長、内閣府SIP My-IoT PF、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 中堅中小AG、明治大学サービス創新研究所客員研究員、イノベーション・ラボラトリ(i.lab)、リアクタージャパン、Garage Sumida研究所、Factory Art Museum TOYAMAを兼務。官公庁・自治体・経済団体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。直近の出版物は「アイデアをカタチにする!M5Stack入門&実践ガイド」(大川真史編、技術評論社)

経済週刊誌の編集記者として活動後、Webコンテンツのディレクターに転身。2020年に独立してWEBコンテンツ制作会社、もっとグッドを設立。ライター集団「ライティングパートナーズ」の主宰も務める。BtoB分野を中心にオウンドメディアのSEO、取材、ブランディングまであらゆるコンテンツ制作を行うほか、ビジネス・社会分野のライターとしても活動中。データのじかんでは編集・ライターとして企画立案から取材まで担う。1990年生まれ、広島県出身。

(TEXT・編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。