目次

機械工具卸売業者の同社は、全国に28カ所の物流センターを構え、約60万アイテムの豊富な在庫を保有し、即納体制を構築している。最先端の物流機器を駆使することで省人化と自動化を実現し高密度収納と高効率出荷を行なっている。商品・物流・販売にデジタルをかけ合わせることで、顧客価値の最大化を図ってきた。経済産業省と東京証券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄(以下、DX 銘柄)2023」の「DXプラチナ企業2023-2025」に選定されるなど、DXのロールモデルとしても注目を集める同社の取り組みとは。

トラスコ中山株式会社 取締役 経営管理本部本部長 兼 デジタル戦略本部本部長 兼 オレンジブック本部本部長の数見篤氏

トラスコ中山は工場や建設現場などで求められる工具・作業用品・消耗品などのプロツールを幅広く取りそろえ、「必要なときに」「必要なモノを」「必要なだけ」お届けできるよう他社とは異なった在庫方針を持つ。一般的に「売れない在庫は置かない」「在庫回転率を重視」「在庫は必要最低限に抑える」と言われているが、同社では最重要KPIを「在庫出荷率」としている。「在庫出荷率」とは、「お客様からのご注文のうち、どれくらい同社の在庫から出荷できたか」を示すものであり、サービスの最大のバロメーターと考えている。

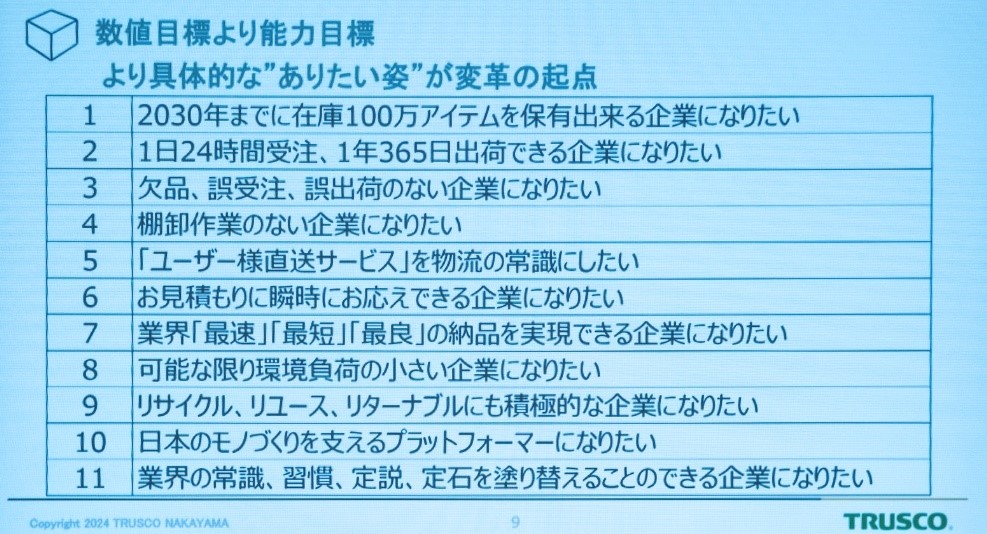

同社の代表取締役社長である中山哲也氏は、トップメッセージとして「当社は数値目標よりも能力目標を大事にしている。お客さまが注文されたプロツールを、より早くお届けするのが当社事業の本来の目的。即日出荷・翌日出荷のために在庫をどれだけ確保するか、どれだけお客さまのストレスのないようにお届け(納品)するか、それを実現する能力を備えることが目標です。そのための施策を一つ一つ取組んでいくうちに、DXとのつながりが強くなってきた」と語っている。

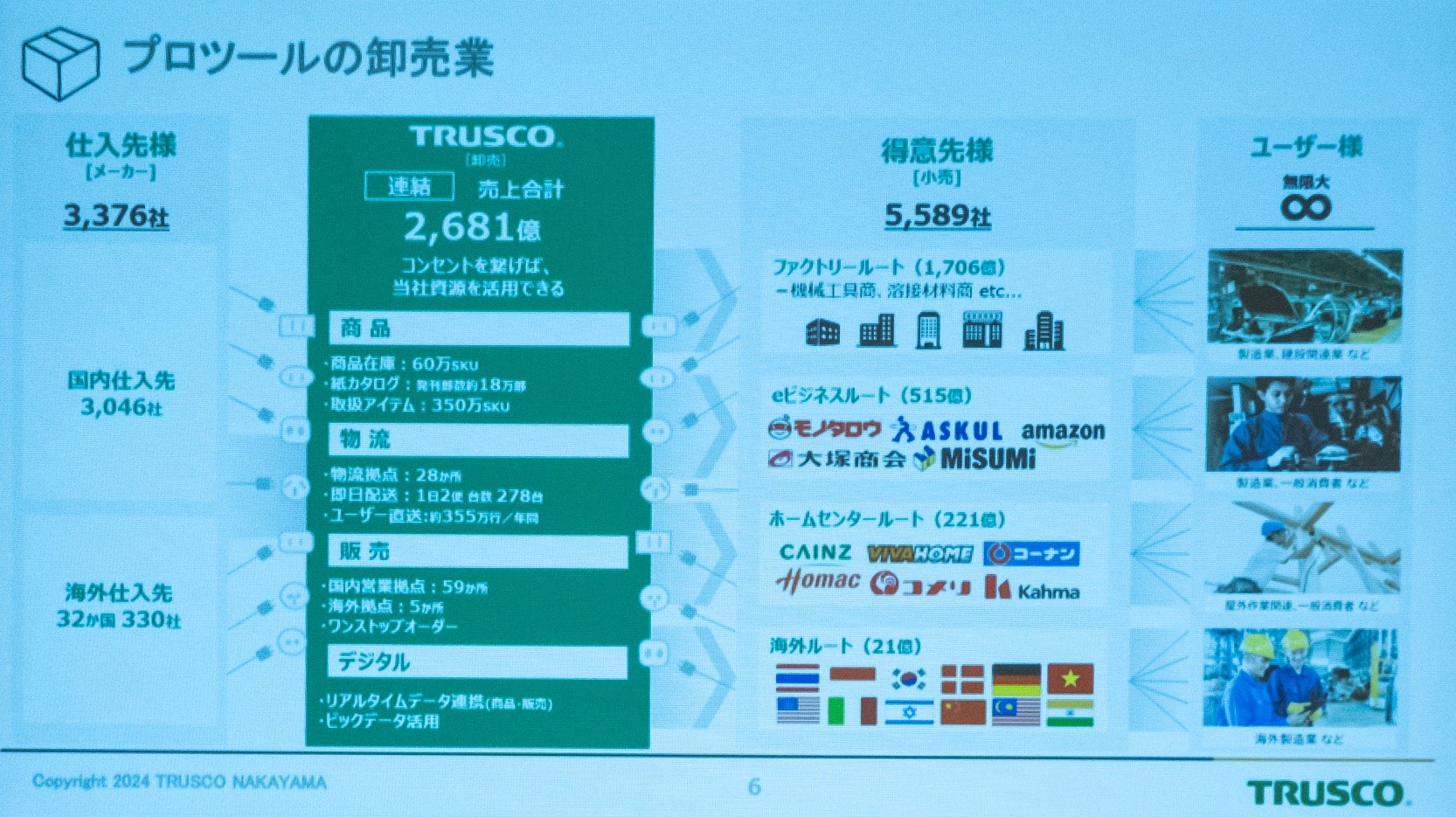

中山社長の指揮のもと、長年営業職を務め、現在はIT、DX推進を担っている数見氏も「当社の最大の特徴は、プロツールならなんでもそろう卸売りに特化した業態」だと話す。同社はおよそ3500社の仕入先から5600社ほどの得意先(小売店)に納入している。得意先への即納のために、在庫アイテムは60万点、在庫金額にして508億円分と膨大な量だ。

「当社は、1959年に創業し、機械工具の卸売業界では最後発企業になります。先輩企業と肩を並べるためには、他社と同じことをしていても成長できないと考え、から徹底的に利便性を追求してきました。現在はお客様の利便性をさらに高めるために11個の能力目標(ありたい姿)を掲げ、取り組んでいます。またこの目標を実現するためにはデジタル技術やデータ活用は必須であり、当社でのDXの基本的な考え方になっています」(数見氏)

トラスコ中山が掲げる11個の能力目標(ありたい姿)

同社が取り組んできた具体的な事例は多いが、そのうちから3点を以下に紹介する。

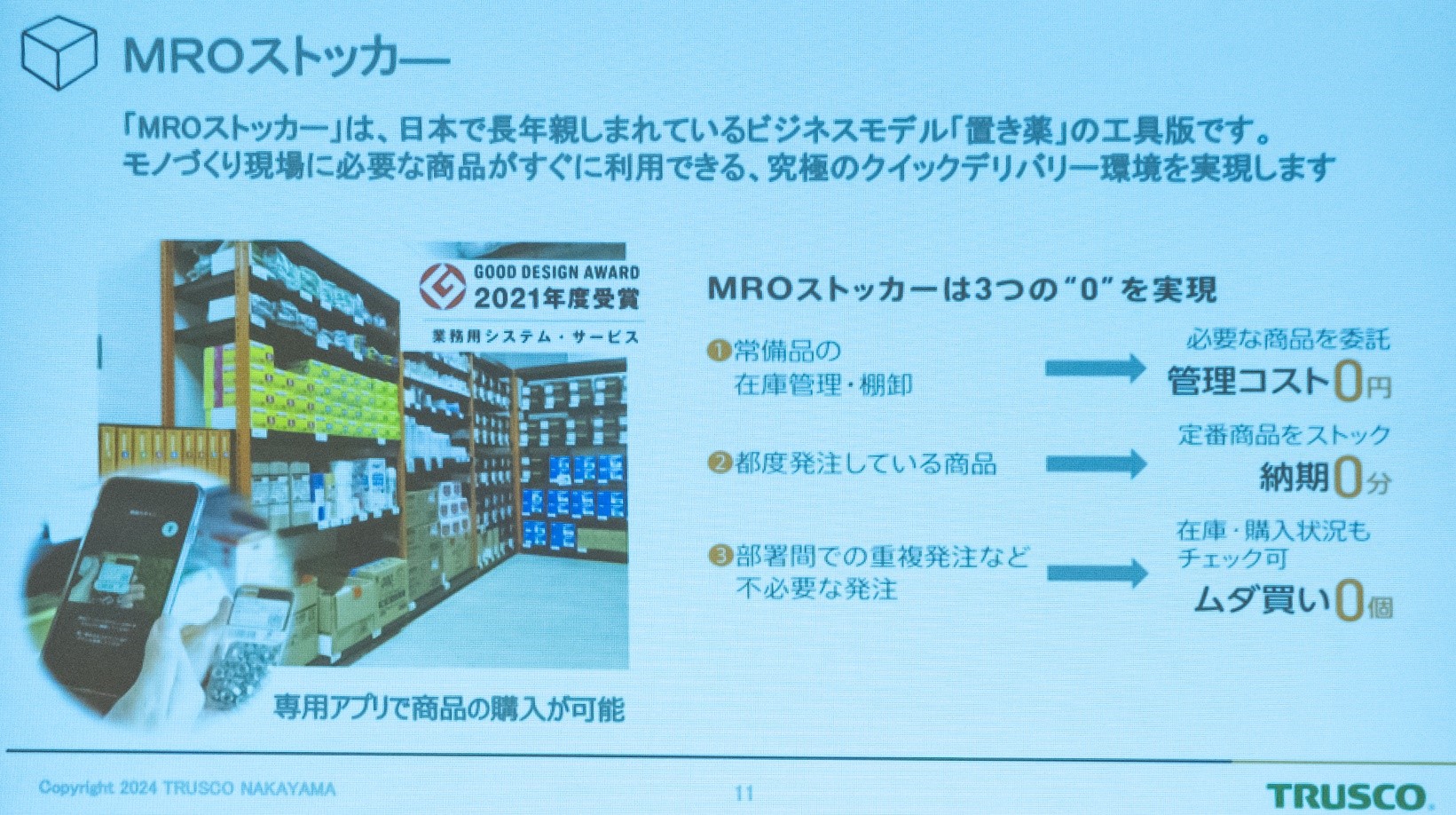

日本で長年親しまれている「富山の置き薬」の工具版サービスである「MROストッカー」。このサービスは、工場や建設現場などの空いているスペースにユーザーが必要とする各種工具や消耗品などをトラスコ中山の資産として常時陳列。スマートフォンで商品バーコードを読み込むことでその場で支払手続きが完了し、商品を使用することができる。利用状況をデータで把握することで、不足が生じる前に補充が可能となる。いわば究極の即納システムで、ユーザーは在庫管理や棚卸しの必要がなくなり、補充漏れや注文の手間もない。「置き薬のようなアナログで古いビジネスモデルにデジタルの発注システムや管理システムを組み合わせることで実現したサービスとなっています」(数見氏)。

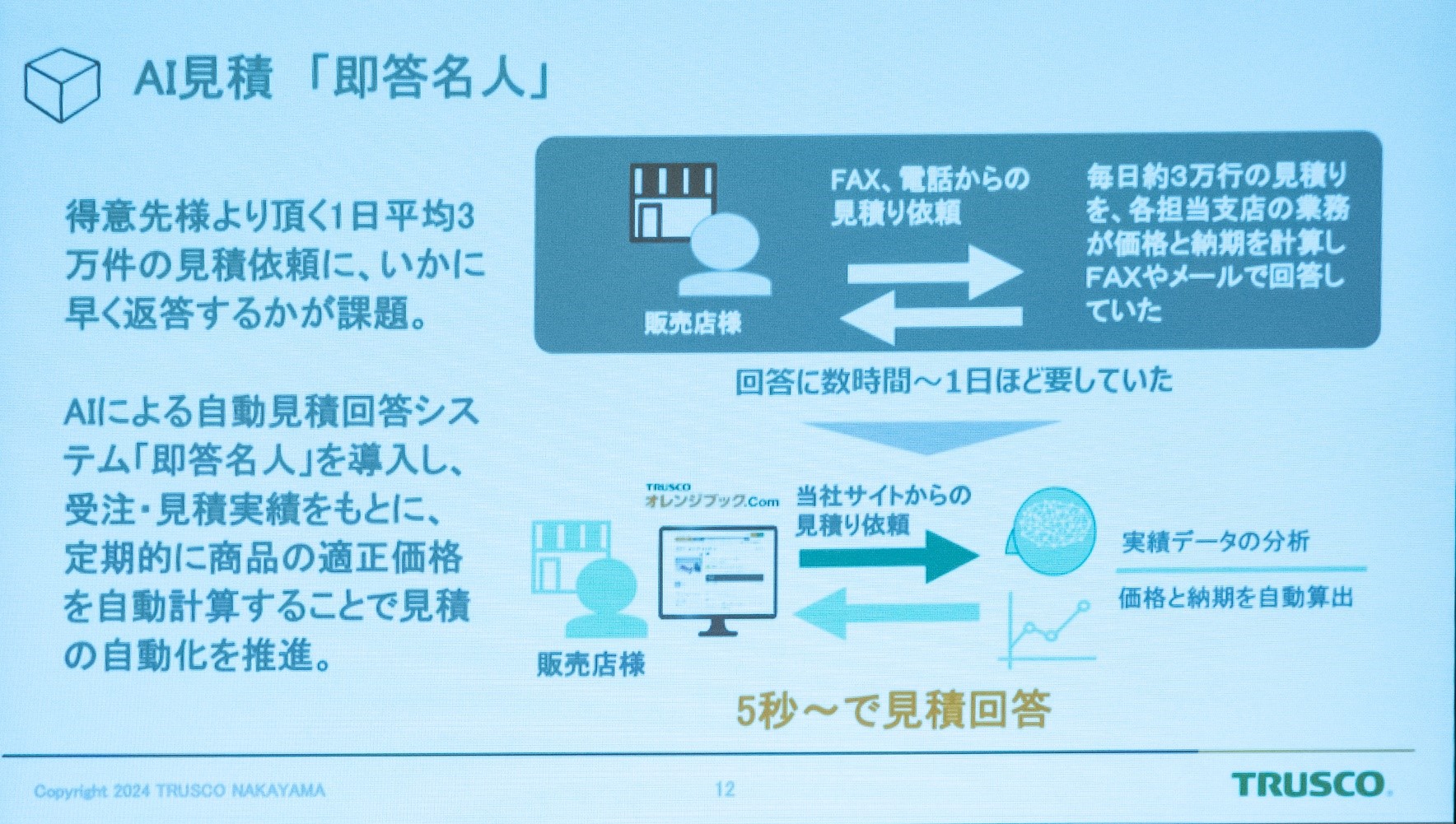

トラスコ中山への注文は、EDIシステムとWebサイト『トラスコ オレンジブック.Com』での注文が86%を占め、注文は物流センターの作業者まで自動的に指示がとぶようになっている。その一方、見積や納期確認を求める顧客も多く、1日に平均3万件の依頼がある。依頼への回答は担当者が1件1件値段や納期を返答するため、従来は仕入先への問合わせ時間なども含めると数時間〜1日ほど返信に時間がかかっていた。これをできるだけ短縮するために、同社がとった解決策が、AIを活用した自動回答システム「即答名人」だ。同システムでは、これまでの受注・見積実績などのデータをもとに、商品の適正価格を自動計算、納期も算出して5秒程度で回答を届けることができる。これにより同社の作業効率が格段に向上し、また見積から受注に至る確率も増大しているとのことだ。

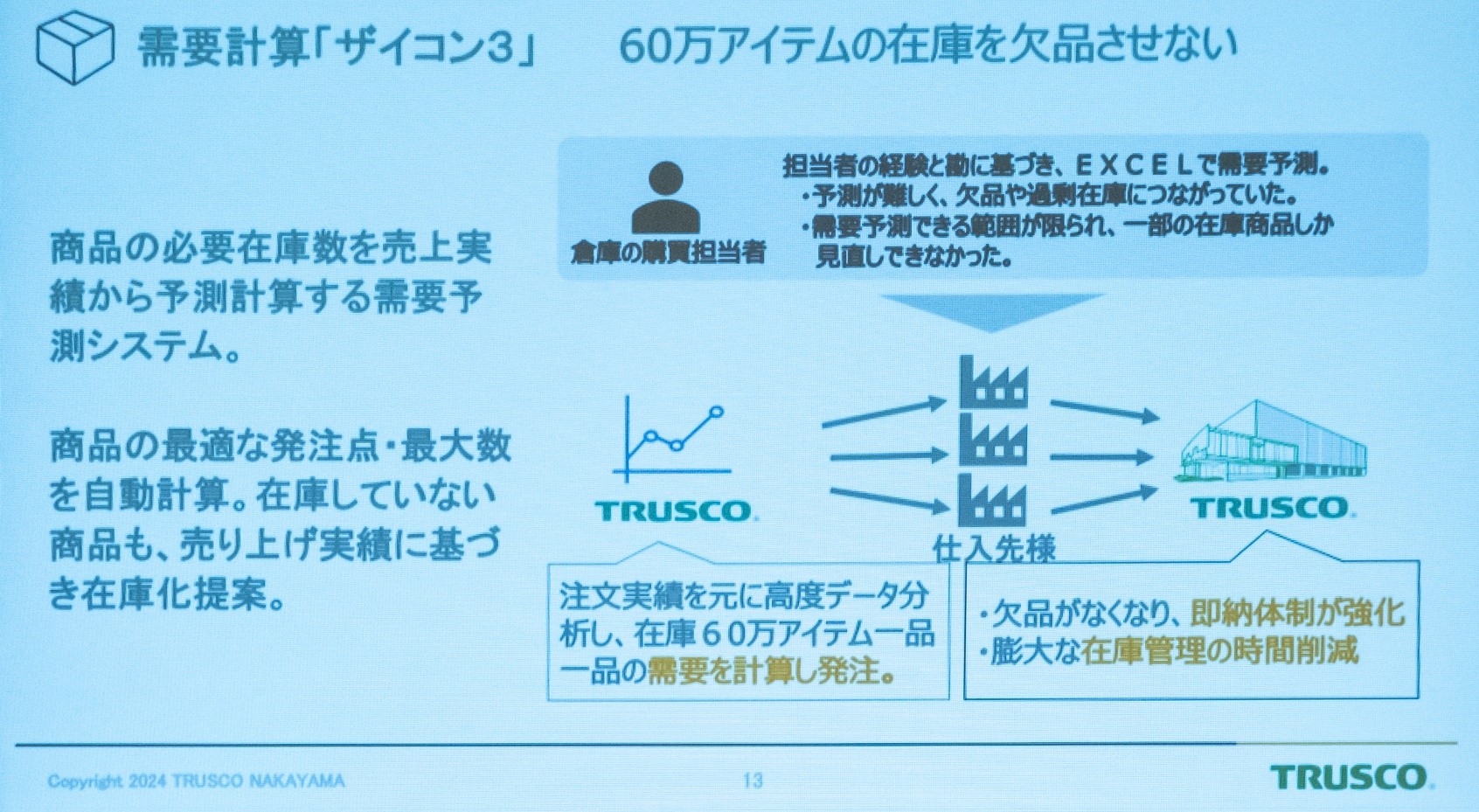

60万アイテムを超える在庫の管理に関わる需要予測、適正在庫量、在庫すべきアイテムの選別などについて、人手を軽減し自動化する施策も進めている。「ザイコン3」は、従来担当者が経験と勘に頼ってExcelシートで行っていた需要予測から脱却するために開発したシステムだ。注文実績データを高度に分析して60万アイテム一品ごとの最適な発注点・最大数を自動計算により予測し、未在庫アイテムも売り上げ実績にもとづいて在庫化を提案する。それまでの人手作業では一部の在庫商品についてしか需要予測ができなかったが、ザイコン3によって、全ての在庫アイテムの需要予測が可能になり、欠品を生じない体制が実現した。

このような自動化・システム化などの取り組みを背景に、同社はこの10年で売上高を2倍超(1322億円から2681億円へ)に拡大してきたが、社員はおよそ1.5倍増(1179人から1678人へ)に収まる。売り上げ増と社員増が一致していない理由は、まさにDXをはじめとする施策が、生産性の向上に寄与したと見ることができる。

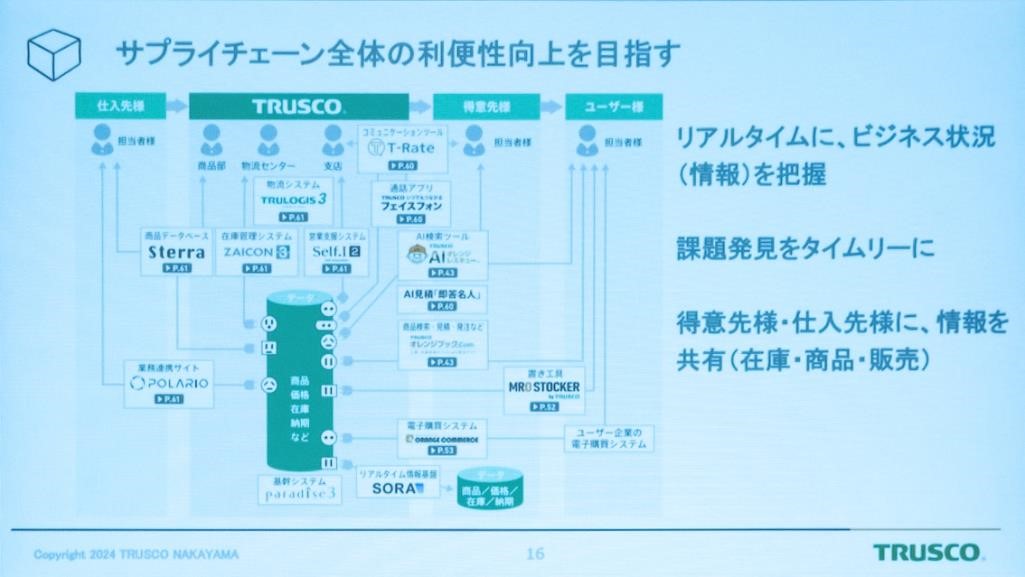

ただ、一社単独の取り組みでエンドユーザーまでの利便性を向上するには限界がある。そこで、いま同社が挑んでいるのが、サプライチェーン全体の把握だ。

「仕入先様から当社、そして得意先様、エンドユーザー様までサプライチェーン全体を視野に入れた利便性向上を目指しています。そのためには、全体のビジネス状況をリアルタイムに把握して課題をタイムリーに発見、対応していく必要があります。仕入先様や得意先様と在庫・商品・販売の情報を共有し、エンドユーザー様が情報を自由に活用できるシステムが理想だと考えています」(数見氏)

サプライチェーン全体を視野に入れた取り組み

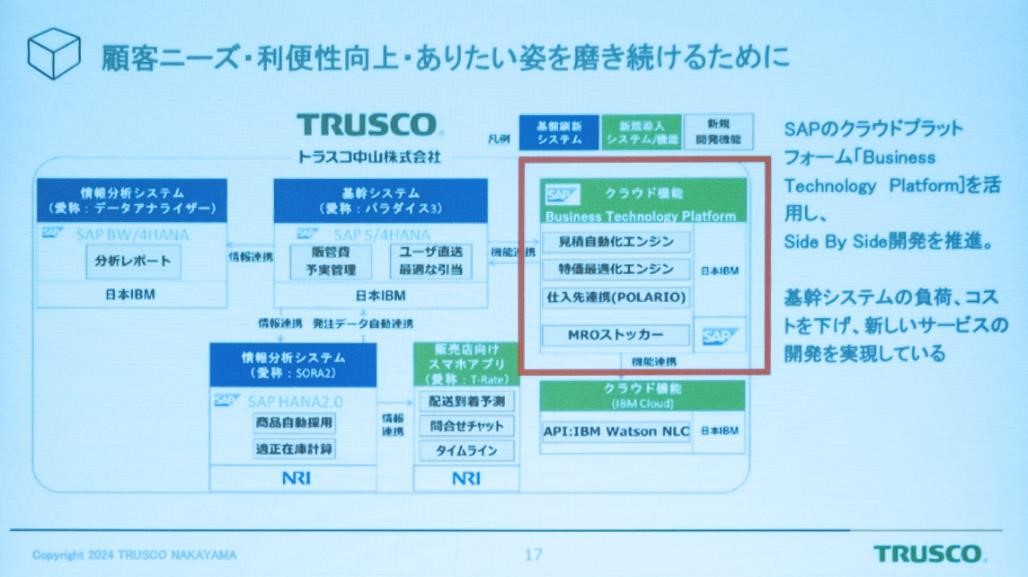

この取り組みを具体化したのは、2020年に刷新した基幹システム(SAP S/4HANA)である。これを中心とし、仕入先や得意先とのシステム連携を行うために、SAP S/4HANAと連携するカスタムアプリケーション構築を容易にするSAP Business Technology Platform(SAP BTP)を導入した。これにより、クラウド基盤に見積自動化エンジンや仕入先連携機能、MROストッカー機能などを構築、基幹システムとの機能連携、他の情報分析システムやスマホアプリとの情報連携などを実現した。

基幹システムと疎結合するクラウドプラットフォーム上の各種システム

「環境変化への対応を含め、クリアしたいことは増えていきます。それに伴ってサービスの種類を増やすことを検討する際に課題になるのが、システムが複雑化していくことです。それを解決するには、クラウド基盤やAPIによるシステム疎結合などの標準技術を有効に活用することが必須になります。できるだけ簡素化し、標準的なソフトを使うことを念頭に置き、競争力に影響する機能を基幹システムの外部で開発していける環境を整えていくことがますます重要になっていきます」(数見氏)

同社のDXを大きく前に進めた基幹システム刷新はどのように行われたのか。2018年に営業職から情報システム部門に移った数見氏、基幹システム刷新計画の前にはメンバーからの抵抗もあったという。

「情報システム部門内では旧システムの保守期限切れでリプレースが必要なことは認識していても、業務変革を伴うシステム刷新はリスクが高く、中身はそのままにストレートコンバージョンする方がよいというイメージがありました。リスクを恐れ、固定概念にとらわれていたのです」(数見氏)

そのマイナスイメージには相応の理由があった。業務変更には調整に時間がかかる、クラウドにはリスクがあるので利用したくないなどの保守的でネガティブな意見が出ていた。「あのときそのまま進んでいたら変革が何年も遅れてしまっただろう」と数見氏は振り返る。

しかし、新しく着任した数見氏には、そうした情報システム部門の固定概念はなかった。

「システムリプレースやバージョンアップに数億〜十数億円かけて同じ業務を続けるよりは、サポート切れを好機として、システム移行プロジェクトではなく『業務改革プロジェクト』としてメンバーに理解してもらうことに時間をかけ、大変ではあるがやりがいもあると説得していきました」(数見氏)

業務改革プロジェクト推進のためには、情報システム部門だけでなく各部門の力を合わせなくてはならない。同社は「未来構想メンバー」として営業・商品・物流・経営企画・経理・海外部門からリーダーを集め、外部ベンダーや経営層も含めた新ビジネス検討会を開始した。

ところが各部門のメンバーは、未来に向けた改革という総論には賛成でも、どのような改革にしたいかについては、どうしても個別最適に向かう要望が出てきてしまい、全体最適に向かいにくい議論になってしまう。そこで数見氏は、特に各部門担当者と向き合って対話することに注力し、現場の声に共感しつつ、対立する要望はお互いが向き合って会話して理解を深めていく手法をとった。

「ここで手抜きをすると『破綻する』という危機意識を持ち、毎日時間をとって丁寧に進めていきました。メンバーは個別によく考えていて、要望は約600件にも上りました。それぞれについて『企業として在りたい姿は何なのか、そのために業務をどうすればよいか』を軸にして本音で対話を進めていきました。これを繰り返してシステム刷新を含めた業務改革の方針に合意がとれました。しかし、詳細に落とし込むとやはり『できない』『反対だ』という意見が出てきます。そのようなネガティブな意見をシャットアウトせず、真正面から受け止めた上で、対話することに集中しました」(数見氏)

一般的に業務変革を推進しようとするとき、業務部門からは「今までのやり方は変えたくない」という意見が出る。経営層は、経営・ビジネスとITをひもづけて考えることができない場合がある。さらにIT部門はビジネスの知識・経験がないため自信を持って判断できず、業務部門の下請け的な意識になってしまう。

「当社でも、同様の『負のループ』が生じていました。この負のループをなくすには、問題を他の部門にあると考えるのではなく、自分の部門に矛先を向けて追求していく姿勢が大事なのではないかと思います」(数見氏)

数見氏の献身的な対話により、同社のDXは大きく前進した。数見氏は「社風・風土を脈々とつくり続けることが大事です。例えば、『正直で、誰にも気持ちよく接し、相手を思いやり、お客さまも仕入先さまも全てを大切にし、仲間と笑顔を分かち合う』という、当たり前のことをやり続けることができる社風を育んでいくことが、新しい取り組みを強く支えていると、感じています」と話す。そうした社風づくりの要素として、数見氏は人事制度の特徴を挙げる。その一つは、経営管理本部、物流本部、デジタル戦略本部、営業本部、商品本部の全部門のジョブローテーションの実施だ。

「各部門の大変さとか楽しさ・やりがいなどを実感することは、社員がお互いを理解するのにとても有効です」(数見氏)

最後に数見氏は、CIOに求められるリーダーシップの重要ポイントを、「ビジネス、また財務・人事など現場の実態を把握し続ける」「経営トップ・経営メンバーとの主体的なコミュニケーションができる」「目先のトレンドではなく本質的かつ中長期な視点を持つ」の3つを挙げた。

「これ以外にもあるとは思いますが、この3つが重要です。まず、ビジネスのことや財務・人事の状況を把握・理解することが大事です。それがあってこそ経営トップ・経営メンバーの意見を正しく聞くことができ、誤りに気づくことができます。CIOが主体的にコミュニケーションすることで、議論の方向性のつけ方が変わってきます。また、新技術やサービスが目まぐるしく変わる中でトレンドに乗ろうとするのではなく、コンプライアンスを含め中長期的な視点で物事を捉えて判断することもとても重要です。この3つのリーダーシップを備えることで、さまざまな環境と要因を総合したCIOとしての判断が可能になると考えています」(数見氏)

(取材・TEXT:JBPRESS+稲垣 PHOTO:野口岳彦 編集:野島光太郎)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!