2023年5月に開催され46チームの将棋AIが参戦した第33回世界コンピュータ将棋選手権において、見事優勝を飾ったのが、HEROZのAIエンジニアメンバーで構成された『dlshogi with HEROZ』だった。前回の32回大会に続いて2回連続の栄冠となった。彼の将棋AIはいま世界で最も強い将棋AIといっていい。

「『dlshogi with HEROZ』は去年のバージョンとは比較にならないほど強くなっており、昨年のバージョンと100回戦った場合には70回以上勝利するくらいとんでもないスピードで進化しています。人間はそんなに速く成長できません」とHEROZ社代表取締役の林さんは語る。

将棋AIはこれまで順調に進化してきたように見える。2007年に『Bonanza』は当時の渡辺明竜王と対局して破れたが、2012年から17年にかけてプロ棋士とAIが戦う「将棋電王戦」では、14勝5敗1引き分けとAIが大きく勝ち越した。17年には当時の佐藤天彦名人が『Ponanza』に敗れた。このニュースは、将棋界だけでなく社会的にも大きな衝撃を与えた。

人間とAIのどちらが強いか。もはやそれが将棋界で話題になることはない。

「基本的に人間はもうAIに歯が立たない状態です。100回やって100回負ける、1万回やっても1万回負けますね。陸上100mの世界記録保持者ウサイン・ボルトと自動車が競争してどちらが速いか、そんな議論のようになってしまいました」(林さん)。

将棋や囲碁、チェスなどの、いわば盤上や手駒がすべて見えているゲームを「完全情報ゲーム」(*)という。林さんは、完全情報ゲームおいては、AIはもはや人間をはるかに超越しており、その差も広がる一方だという。「翌年には自らに80%、90%勝つAIが生まれるわけですから、人間が追いつくのはもう不可能でしょう」。

(*)言い換えれば、展型ゲームのうち、すべての情報集合が1つのノード(接点、状態)からなるゲーム

将棋AIはなぜ、そこまで急速に強くなることができたのか。林さんは「機械学習の手法からディープラーニングへ移行したことが大きい」という。『dlshogi with HEROZ』もディープラーニング系と呼ばれる将棋AIだ。進化プロセスについては「ABCD」で考えると分かりやすいと、林さんは説明する。

「Aはアルゴリズム。これ自体がディープラーニングです。Bがビッグデータですね。膨大な量の棋譜を集めて解析する。Cがコンピューティング・パワー。CPU(中央演算処理装置)やGPU(画像処理半導体)です。そして、Dがドメイン・ナレッジ(専門領域の知識・知見)」。

HEROZでは、ディープラーニングなどの高速演算処理に最適なGPU「Tesla V100」(NVIDIA製)を128機搭載した自社サーバを2018年から活用してきた。理論上の最大演算能力は16ペタFLOPS(ペタ=10の15乗)だ。

「相応な資金をかけて、いち早く整えました。ディープラーニングを進めるなら、GPUがないと局面学習が難しいので。最高レベルのマシンを使って、いいアルゴリズムもあって、優秀な人材もいるからビッグデータを量産できる。AIの進化は総合力の戦いです」(林さん)。

2023年12月には新たにH100搭載サーバ8基を導入すること決まっており、LLMを活用したプロダクト開発にさらに拍車をかけていく方針だ。

最後のD、ドメイン・ナレッジは何に生かされるのだろうか。

「何をやるにしてもドメイン・ナレッジは結構大事。例えば、将棋のビジネスをやるのだったら、棋士やお客さまがどのようなペイン(困りごと)を感じているか、それをどう解決してほしいのかを早く把握することができるでしょう」。

アマチュアとしては最上位レベルである六段の林さんほか社内に将棋有段者が多いHEROZは、その意味でも強みがある。

「特にビジネスに乗せるという点で大きいと思います。小さな工夫で利益が取れるポイントを見つけるとか、ナレッジがないと気づかないし、いろいろなアイデアが浮かばないと思うんですよね」と林さん。

林さんは、AIの進化とビジネスの拡大において、B2Cの自社プロダクト『将棋ウォーズ』を持っていたことも大きいと感じている。将棋ウォーズとは、同社が開発・提供しているオンライン将棋対戦ゲーム。日本将棋連盟公認で、超初心者からプロ級まで700万人が利用している日本最大級の将棋アプリだ。

「『将棋ウォーズ』というB2Cプロダクトがあって、そこで収益が期待できると思えたからこそ、コンピューティング・パワーや人材に資本投下できたという部分はあります。ユーザーのペインやニーズもすぐに拾うことができましたし。将棋ウォーズが我々のAIの進化に果たした意味は大きいと思います」と林さんは解説する。

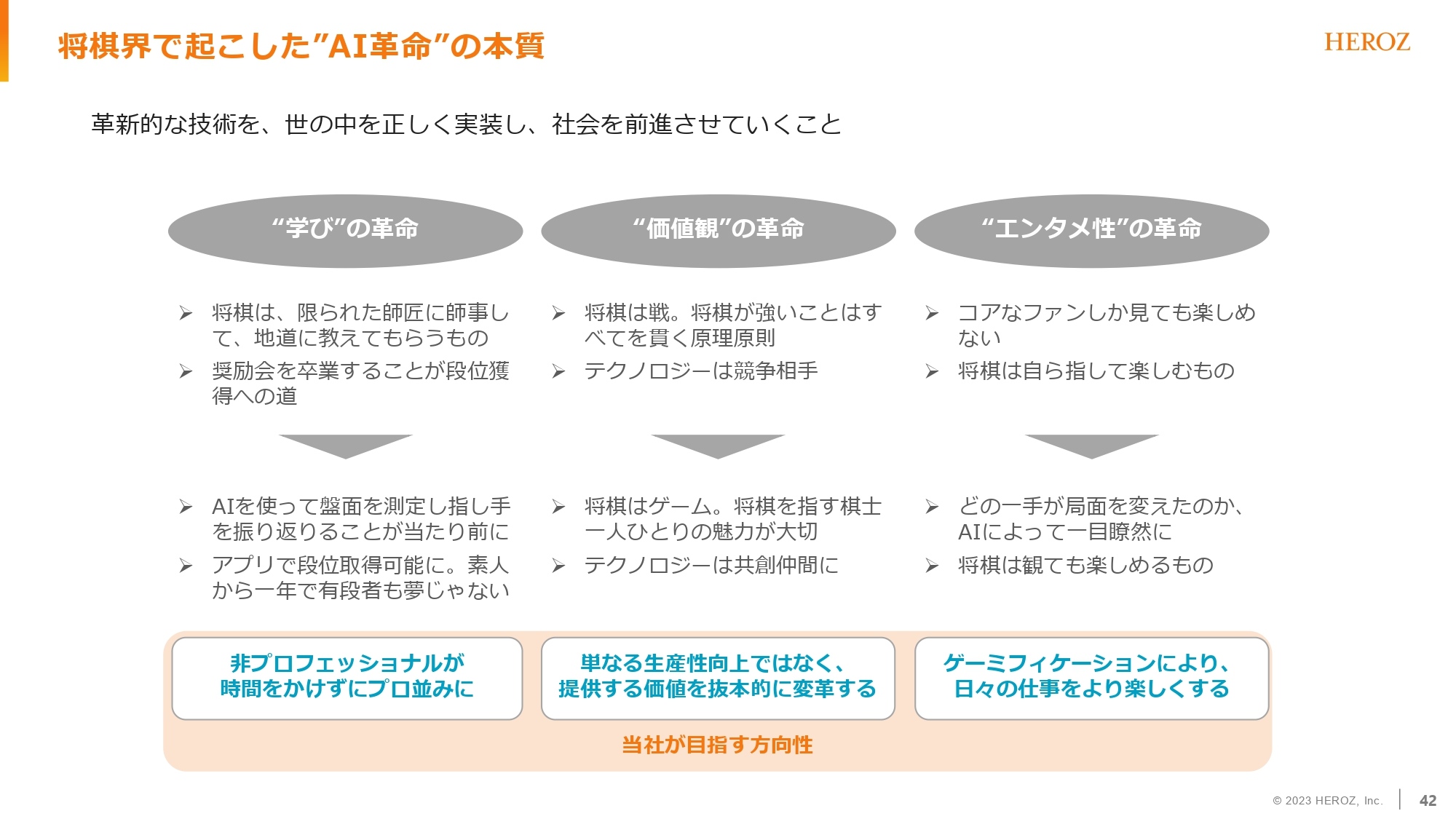

(出典: HEROZ株式会社 2023年4月期 通期決算説明資料 P42)

プロ棋士の間には「棋譜を残す」という考え方がある。単に対局の勝ち・負けではなく、後世に残るような戦い方・指し回しを目指すという意味だ。逆の意味は「棋譜を汚す」。将棋が一手ずつ指し合う対戦ゲームである以上、棋譜を残すためには互いが最善手を追求し続けることが必要になる。将棋は対局相手との協働作業なのだ。

林さんは「AIの開発もまさに協働作業」だという。

「人間が、競争相手から共に創る『共創相手』になった感じはあります。AIを活用して自らが学習していく、役立てていくなど、AIの立場や役割は人間の先生のようなものになりつつあります。AIで学びながらどう自分の血肉にするか、どう解釈をして活用していくか。そんな時代になってきているんじゃないかと思っています」。

確かに将棋AIもそのような道を歩んできた。プロ棋士の競争相手として生まれて最初は歯が立たず、猛烈な進化を遂げて名人を負かし、いまははるか彼方を進んでいる。プロ棋士や将棋愛好家たちはAIを使って将棋を勉強し、メディアは対局中に時々刻々と変わる局面をAIで評価。視聴者はそれを楽しんでいる。

「我々HEROZは国内でいちばん早く協働作業を体験したし、いちばん多く体験してきたと思います。AI革命なんていわれていますが、そもそも革命とは主権の交代です。王様から民衆に主権が移るとか。これまでは、膨大な時間と恵まれた環境、常人離れした愛情とかを持っている人しか学ぶことができなかったことが、AIの登場と活用によって誰もが平等に学べる社会が来た気がします。そしてこれは、間違いなくさまざまな業種・業態で広がるはずです」(林さん)。

AIの「先生」としての仕事ぶりは良い、と林さんはいう。教育との相性がいいのだ。将棋でいえば、対局後に棋譜をさかのぼって敗着(負けた原因になったと思われる一手、ポイント)を素早く指摘することができる。例えば、長考して指した手は総じて指し手の苦手な局面だったりするという。

「長考するのは、その人の経験則が染み込んでないから。その一手が正解だったとしても、思考時間が長かった部分を反復練習させてあげると、効果的な学習になり得ます。いわれてみればなるほどという感じですが、人間は結構気づかない。そういうことをAIが推察してくれるんですよね」。

「即時フィードバック」も効果的な学習に有効だ。林さんは「人間は1時間半くらいすると、記憶をどんどんなくしていくとされています。AIなら、その場で間違いをフィードバックできるので理解度合いが深まります」と説明する。また、進行状況を記録に残して、後で自分の分析に利用することもできる。AIがきちんとデータを取っていると、さまざまな場面で、より効率的な学習サポートができるのだ。

合理的な学習方法はユースケースによって違ってくる。「藤井聡太七冠のライバルを育てるのとアマチュア初段の免状を取るのではまったく違います。学校の勉強もそうです。偏差値50を目指す勉強法とハーバード大学に入るための勉強法は違うでしょう。一般的なAIを活用した教育メソッドを前提とすれば、平均値を上げることは難しくないでしょうね」(林さん)。

さまざまな業界・業態での応用が期待されているAIだが、AIそのものに関しては明確な棲み分けが生まれつつあるという。林さんは続ける。

「LLM(大規模言語モデル)にしても、現在はChatGPTをはじめとする汎用のものがありますが、例えばChatGPTを企業のDXやAIX(AI Transformation)の一部として採用するのであれば、当該分野に長けている特化したナレッジシステムの方がいいでしょう。特化したナレッジを持つ人間と組むことで、より精度が高いシステムができるからです」。

「今後は汎用型AIを応用した特化型AIが成長する可能性があります。業種特化や業務特化のようなサービスもあるでしょう。より精度を高めていくことで、1つのプロダクトが新しいコアコンピタンス(他社がまねできない競争力)をどんどん生んで、それが事業変革を加速させるのではないか、と考えています」。

そこでいま、同社が注力しているが、AIポリシーの確立である。AI技術の構造や活用方法の理解は進んできたが、日本における倫理と法規制はまだまだ遅れていると、林さんは指摘する。

「最近でも生成AIで制作された写真集が回収される事態が起きましたが、個人のプライバシーや権利に影響を及ぼす事例が出てきています。そのあたりのガイドライン制定は業界を上げて取り組むべき大事なテーマ。厳しくすれば国際競争力が弱まるでしょうし、緩ければ制定する意味が問われます。そこは絶妙な舵取りが求められていますね」。

いわば将棋AIが主導する形で、「人間 vs AI」から「人間 with AI」のステージへ進化してきた我が国のAI開発。その背景には、自己研鑽によって優れた棋譜を残したいプロ棋士と、プロ棋士の偉大さをリスペクトしつつも強さを追求するAI開発者たちとの「信頼の共創」がある。新たな倫理観が求められていくなかで、AIは今後どのように進化していくのか。

次回はHEROZの取り組みをベースに、AI活用の可能性を探ってみる。

林 隆弘(はやし・たかひろ)氏

HEROZ株式会社代表取締役CEO。早稲田大学卒業後、1999年にNECに入社。技術開発職として、IT戦略部や経営企画部に在籍。同僚だった高橋知裕氏(現HEROZ 共同代表CRO)とともに2009年4月にHEROZ設立。AI(人工知能)を活用したオンライン将棋アプリ「将棋ウォーズ」をヒットさせる。現在はAIを企業向けビジネスに展開中。将棋はアマ六段。

(テキスト:小島淳/写真撮影:奈良則孝/ディレクション・編集:データのじかん編集部 田川薫)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。