目次

日本でこどもの貧困が大きな社会問題となっています。7人に1人が相対的な貧困状態にある現実だと言われています。実際、人口19万人の文京区だけでも千世帯以上が貧困状態にあると言われています。

国としての支援制度も存在しますが、本当に必要な人には届いていないのが現実です。豊かなはずの国で実際に社会的生活が困難な状態は、自己責任だけで片付く問題ではありません。直接声を上げられないこどもにとって、未来を諦めざるを得ない状況は、世代を超えた経済格差の固定につながり、社会の構成をゆがめてしまう大きな問題と言えるでしょう。

こどもの未来は社会の将来を左右する喫緊の課題として、すべての人が認識する必要があります。急速な少子化とともに社会全体で解決すべき課題が目の前にあり、社会支援の制度をつくるだけでは解決しない。だからこそ、社会全体で積極的に手を差し伸べる必要があるのです。

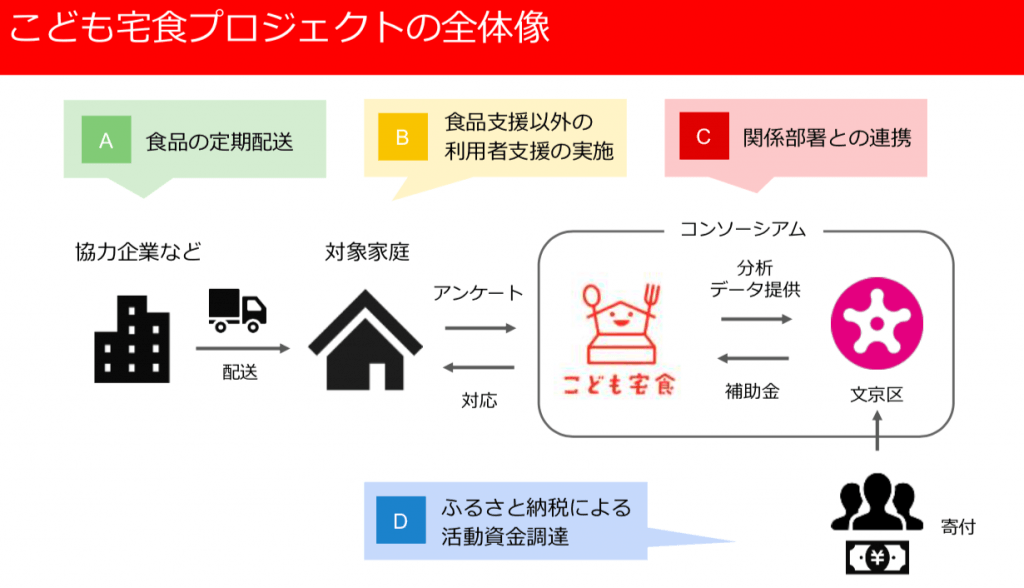

2019年10月23日、東京六本木で、第1回「全国こども宅食サミット」がウイングアーク1st(株)本社のイベントスペースにて開催されました。「こども宅食」とは、生活に困っている家庭に、食料品を定期的に届けることで「より豊かなこどもの未来を創造していこう」という社会的事業です。

出典:文京区こども宅食

今回のサミットは、社会支援事業を行う一般社団法人「こども宅食応援団」(事務局:認定NPO法人フローレンス)が主催し、全国各地で実際に活動を行っている事業団体だけでなく、フードドライブ事業やこども宅食を支援する企業、行政組織の方、国会議員など100名以上の参加者を集めました。こどもの貧困問題と「こどもの居る家庭に直接届ける」という、従来の待ちうけ型の社会支援から一歩踏み込んだ、いわゆる「アウトリーチ型」の社会支援事業に対する関心の高さを伺わせる会議となりました。

こどもの貧困問題は、困窮状態にあるこどもたちがいじめにあうのではないかという懸念からその状況を周囲に伝えなかったり、厳しい経済状状況を周囲に知られたくない、という当事者の心理状況などが歯止めとなり、年々表面化しづらくなってきています。常に誰かのお古やツギハギのある服を着ているなど、かつては家庭が苦しい経済状況にあることを示唆する手がかりが多くありましたが、ファストファッションや100円ショップなど新品で安価なモノが手に入りやすい現代においては、見ただけでは困窮状態にあるとは想像もつかないこどもたちが増えているのが現状です。

加えて、公的な支援制度が周知されていないことや、支援を受けるための手続きの煩雑さなどの問題もあり、必ずしも支援を必要とする人すべてに行きわたっていないのが現状です。

今回開催された、「全国こども宅食サミット」は、各地で行われている活動内容の実態や支援方法を参加者間で共有するとともに、地域に根ざした取り組みについて多くの報告が寄せられました。

こども宅食事業は、家庭と支援者が直接つながることで社会からの孤立を防ぎ、支援者側から手を差し伸べることで、貧困問題を少しでも改善し、扶助を必要とする家庭と関係性を高め、必要な食品や情報を積極的に届けることも可能になります。各地で支援事業を手掛けるNPO、社会福祉協議会、行政なども増加し、従来の福祉の枠を超えた支援への関心が高まっているのです。

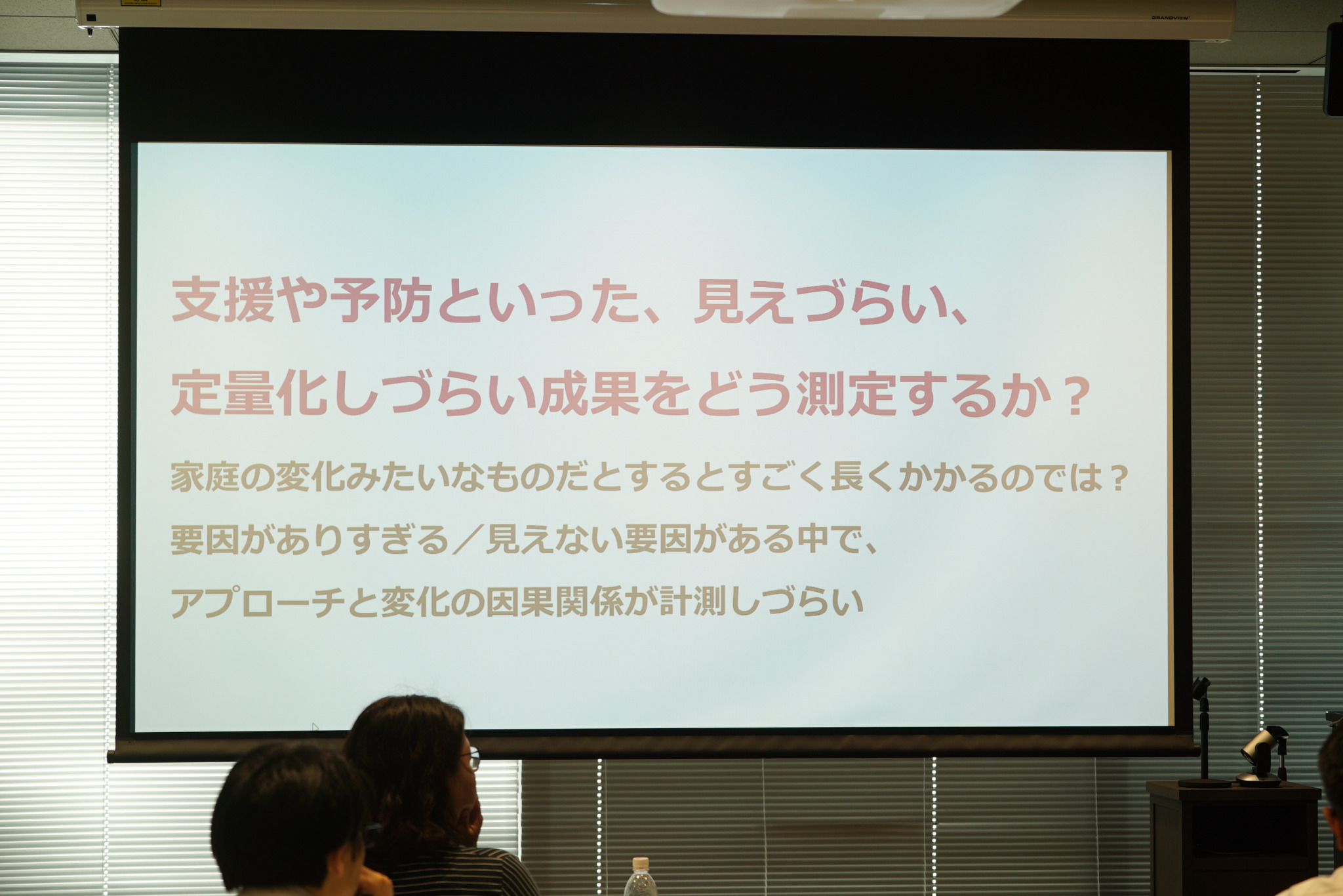

「データで進む福祉。変わる福祉」のパネルディスカッションでは、デジタル化の遅れている福祉分野での取り組みや、インターネットやスマートフォンを活用したシステムの紹介や情報発信の必要性が議題に上がりました。また、AIを活用した児童虐待の防止アプリケーションの開発、SNSやインターネットを連動した効率的な相談支援システムなど、新たな形のアプローチが行われていることの紹介もあり、福祉をより進化するためにはデータの蓄積が欠かせないとの提言があり、福祉の分野においてもデータの活用の重要性が少しずつ浸透しつつある印象を受けました。

「NPO・企業・行政が取り組む!親子に食品を届ける仕組みをつくるには」というテーマのパネルディスカッションでは、こども宅食やこども食堂などを運営する事業者がもっとも関心の高い、食品を届ける仕組みつくりについて議論が行われました。

企業や生産者からの食品の支援とともに、フードロスの削減や集配送を効率的に行うためには、企業の食品仕入れ慣習の見直しやフードドライブの効率化が必要であること。また、行政や企業が総合的に考える必要があることが提起されました。

認定NPO法人フローレンス/こども宅食応援団代表理事 駒崎弘樹氏がモデレーターを務めたクロージングセッションには、元厚⽣労働副⼤⾂・参議院議員 ⼭本⾹苗氏、総務大臣政務官 衆議院議員 木村やよい氏、文京区長 成澤廣修氏らが登壇し、「食のアウトリーチ支援をどのように制度にしていくべきか」との議題でディスカッションが行われました。

駒崎氏:「こどもの貧困問題を考えると、制度的な社会支援が必要だと考えていますが、いかがでしょうか。」

成澤氏:「一足先に全国に広がったこども食堂事業を見ていると、こどもの居場所を作ることに成功していますが、声を上げられない本当に支援の手が必要な人たちに届けるために、こども宅食事業は効果があると考えています。」

山本氏:「地元の大阪・豊中には、約30のこども食堂がありますが、本当に来て欲しい人に来てもらえないという事業者の声を聞いています。こども宅食というアウトリーチ型の支援は、こちらから家庭内に入っていける有効な手法だと思います。」

成澤氏:「文京区は、住民の方々の所得水準が高い地域ではあるものの、実際には、支援を必要とする人たちもいます。声をあげることのできない人たちを、こども宅食事業で支援できるのです。」

木村氏:「社会支援の入り口が、公的機関でも民間でも、対応に差があってはいけません。必要とする人に支援の手が差し伸べられるのが当然です。さまざまな“つらい”を感じている家庭が社会的な孤立を防ぐためにも、食をきっかけにしたアウトリーチ型の福祉は効果の高い方法でしょう。」

成澤氏:「“食”をきっかけに家庭内にアプローチすることは非常に効果があります。それぞれの本当に必要な支援方法も見付けやすくなる。継続的に支援を必要とする家庭と関係性を続けることが可能なこども宅食事業は、きめ細やかな福祉を行うためにも効果的ですね。」

木村氏:「行政だけでは、隠れた貧困や支援を必要とする人をすべて見つけることはできません。こども宅食などの活動によって生活困窮家庭へのアプローチがしやすくなり、公的な支援制度をつくるためのニーズや必要な支援制度の情報が集まりやすくなります。」

駒崎氏:「では、こども宅食事業がさらに、持続可能な制度にしていくための取り組みについてはどのようにお考えでしょうか。」

成澤氏:「文京区では、全国に先駆け『ふるさと納税』制度を利用し、こども宅食事業への区の予算化による支援を開始しています。官民が協力することで、より良い社会支援を実施したいと考えています。」

木村氏:「家庭の貧困問題を解消するために必要な支援は何なのか。宅食事業を通じで得た情報をもとに、こどもの学習支援や親の就労支援。各種の既存の支援システムとの連携を図って、地域の実情に合わせ、より実情に合わせた社会支援方法を実現できると思っています。」

山本氏:「こども宅食事業の普及も大切ですが、総合的なこどもの貧困対策も立てていかねばなりません。政府内でも生活困窮者自立支援法などの法整備も進めています。こども宅食事業も、私の地元でも学習支援団体などの協力を得ながら進めて行きたいですね。」

世界でも有数の豊かな国であるはずの日本国内で、貧困状態にある17歳以下の子どもの割合は、2015年時点で13.9%にも達しています。つまり、7人に1人の子どもが相対的貧困状態にあることをこのデータは示しています。この大きな社会課題を放置してしまうと、将来的には42兆円を超える社会的損失が生まれてしまうと言われています。(公益財団法人 日本会議「子どもの貧困の社会的損失推計レポート」2015年12月より)

生活に困っている家庭のこどもたちが適切な教育機会や職業訓練を受ける機会を失う、ということは社会的な損失でもあります。経済的な格差を放置することで、将来の社会保障費の増大や税収の低下など、すべての人にかかわる重大な問題なのです。

こどもの貧困問題は、NPOや社会福祉団体の積極的な活動だけで解消するものではありません。経済格差や貧困の連鎖を断ち切り、すべての人に均等な機会が与えられる社会の構築は、国や地方自治体の制度の拡充や財政的な支援も含めた社会全体で取り組むべき課題といえるでしょう。こどもの未来がそのままこの国の未来の姿になることを考えると、国民一人一人が意識的にこどもたちの今をできるだけ支援することが求められてきます。そして、これらの事実を知り「支援したい」と考えている人たちができるだけ簡単に支援手続きを行うことができるような仕組みも極めて重要であるように感じました。

今回の会合では、国会議員や行政組織の長、そして企業や社会全体がこの大きな課題に向き合っていく必要性を再認識していました。声を上げづらいこどもの貧困問題に、最前線で向き合っている参加者たちの声が社会福祉制度に適正に反映される日が来ることを望んで止みません。

こども宅食応援団の今後のイベントをチェックしたい方はぜひこちらのこども宅食応援団のページをどうぞ。FacebookやTwitterでも最新情報を入手できますので、ぜひフォローしてみてください。

(大屋敏文)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!