まいどどうも、みなさん、こんにちは。

わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。いやはや日本でニュースを眺めているのに、この一週間はアメリカの大統領選と大谷選手の話題がかなりの割合を占めていて、あれ、ここはアメリカだったっけ?と錯覚してしまう瞬間もありましたが、今週はハロウィンなんかもあり、わたくしのウサギコスチュームは今年も「わぁ、まるで、本物みたい」と言う感想を多数頂きとても好評でした(笑)。本物ですから(笑)。

ま、大谷翔平選手が活躍するロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズで優勝、というニュースは、ドジャースに移籍する理由として掲げていた「ワールドシリーズで優勝すること」をなんと移籍一年目にして達成、という相変わらずさすがにマンガでもボツになるだろうと思われるほどの急ピッチなストーリー展開を大谷選手はいつも見せてくれたわけであります。日本の野球ではDeNAが26年ぶりに日本シリーズを制し、心なしか華やかなニュースが多めだったように感じましたが、一方で、再稼働した女川原子力発電所2号機がトラブルで停止したり、北朝鮮によるミサイルの発射、内閣支持率の低下、音楽家 クインシー・ジョーンズ氏の死去、漫画家 楳図かずお氏の死去などのニュースもなかなか印象的でありました。わたくしの世代としては、日本シリーズのニュースはかつては年に一度のビッグニュースという感じもあったのですが、近年ではスポーツの多様化が進んだこともあり、さほど大きく取り上げられなくなったものだなぁ、と時代の変化を感じる一面もあったりしました。気がつけば11月となり、わたくしの連載のアイキャッチ画像も色を変えるタイミングとなりましたが、みなさまいかがおすごしでしょうか?

さて、ちょっとビールの季節真っ盛りというわけではないですが、やはり夏でも冬でもよく冷えたビールをキュっと飲むのはやはり人生、あるいは兎生における快楽の一つであり、その冷たいビールがどこまでその冷たさ持続してくれるのか、というのはイコールそのビールをどこまで心から楽しめるか、ということであり、ビールはなるべく長い時間冷たいままでいてほしい、と願うのは至って普通の、かつ切実な願望であります。わたくしはクラフトビールのお店とか結構好きで行くのですが、パイントで注文した方が若干割安である、ということもわかっていながら、どうしてもパイントグラスの最後の方はビールが常温に近い状態になってしまい、最後の一口は惰性で飲み干すような状態になりがちですので、計画的な経営をモットーとするわたくしとしてはやはりハーフパイントを頼んでできるだけ冷たいうちに飲む、という戦略を好んで実行している、ビールに関しては「冷たさ重視主義者」であります。

最近では、保冷性の高いステンレスの保冷タンブラーなんかも結構浸透してきていますが、なぜだか、ビールはなるべく透明なグラスで飲みたい、という意味不明な欲望もあったりするもので、これは人間社会のややこしさ、あるいはAIには真似はできない人間らしさを象徴しているようにも感じるのですが、この問題に科学の力で対抗しよう、せめて最善の方法を検証しよう、という科学者が発表した論文が最近話題になっておりますので、今回はその論文のお話をピックアップしていきたいと思います。

この論文を発表したのはブラジルのサン・ジョアン・デル・レイ連邦大学の熱流体力学教授であるクラウディオ・ペレグリーニ氏。その研究目的は「ビールをできるだけ長く冷たく保つための最適なグラス形状を科学的に算出すること」となっており、まさにこれは、温暖化する地球で、冷たいビールを飲む、というせめてものささやかな喜びをなんとか担保しようとする人間たちの最後の抵抗と言っても過言ではないかもしれません。その論文がこちらのPDFファイルなのですが、まぁ、パッと見た感じ、このふざけた内容に不釣り合いにも思えるほど数式が満載されており、これをきちんと読破するとなると確実にビールはぬるくなるであろう代物なのですが、要約するとこんな内容が書かれています。

この研究では、あくまでもグラスの形状のみを考慮した熱伝導率の計算を行い、外的要因(手の温度、グラスの素材)は考慮に含みません。また、底部は断熱、熱損失は上部と側面からのみ、と仮定し、同じ温度のビールを注ぎ、グラスの熱抵抗は今回の計算には含めない、という前提条件の元に行われました。

そして、保冷性で言うとグラスよりも保冷性が高い素材が存在することは確かなのですが、ビールは透明なグラスで飲んだ方がおいしい、という至って人間的な意見をこれと言った科学的根拠なしに優先しているところなどが、この研究の愛嬌のある、愛すべき部分だと言えるかと思います(笑)。しかも、実際に工業製品として作ることができるレベルの形状に研究範囲を留めることにより、実生活で十分にこの研究結果を活用できることがこの研究では重要視されている、という点も見逃せません。まさにビール愛好家の、ビール愛好家による、ビール愛好家のための、なんならイグ・ノーベル賞まっしぐらな研究なのです(笑)。

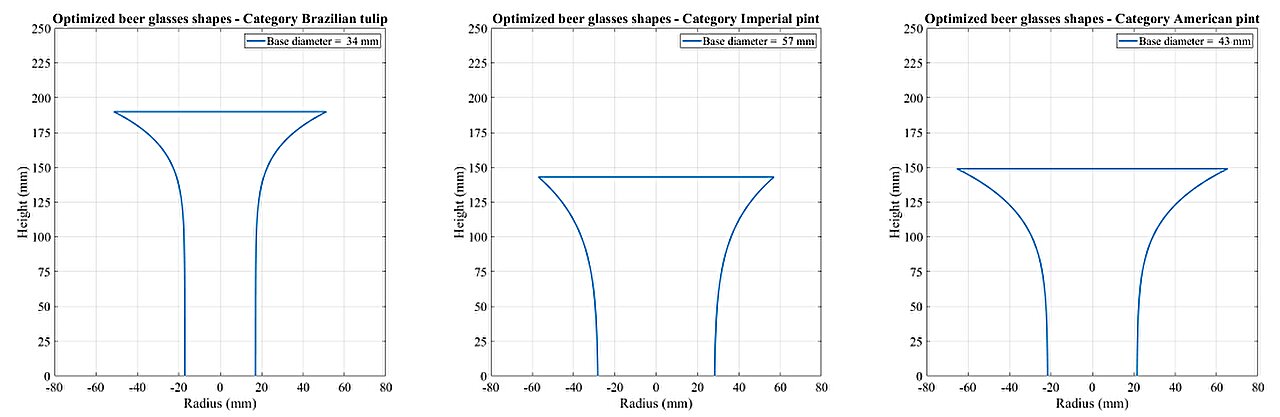

Brazilian tulip (300ml)、Imperial Pint (567ml)、American Pint(474ml)の最適とされるグラスの形状 | 出典:Optimizing Beer Glass Shapes to Minimize Heat Transfer – New Results

この研究の結果わかったのが、底が小さく、上部に向かって幅が広がるいわゆるピルスナーグラスのような形状が最も保冷性が高いということでした。しかし、それはすでに最も一般的で最もポピュラーなビールグラスの形状であり、これは人間の叡智の集合体と科学的に導き出された結果とが見事に一致した、という一例でもあります。つまり、めっちゃ難しい数式を駆使して頑張って研究した結果、特にイノベーティブな発見はなかったが、この研究に尽力した結果、研究者たちは、達成感というめっちゃおいしいビールを飲むために不可欠な要素を手にし、わたくしたちのような平凡なビール愛好家はビールを飲む時に欠かせない、大した意味のないスモールトークを手に入れ、この研究に携わった全ての人はこの研究によって幸福度がほんのちょっとだけ上がった、ということであります。つまり、大袈裟に言うと科学の力によって人はまた一歩幸せに近づいた、ということでもあるのですが、結論の部分に追加されていた、理論的には正論となる「1-2口で飲み干せる小さいサイズのグラスで飲むことが最も冷たさを保持できるが、そのような飲み方ではビールを飲む意味がない」という極めて主観的な部分も研究者たちのヒューマンネイチャーを象徴しており、最後まで非常に好感が持てる研究となっておりました。そこらへんの哀愁部分も含めて今回はこの研究を取り上げてみました。

ちなみに、この研究を行った方はブラジルの方で、わたくしも何度かブラジルに足を運んだことがあるのですが、たしかにブラジルの人たちはキンキンに冷やした、なんならちょっと凍りかけているくらいの冷たさのビールを好む人が多い、という印象でした。そのせいか、日本で最も頻繁に見かける350mlより一回り小さい269mlのスリム缶が人気なエリアもあるそうです。たしかにあの大きさの方が最後まで冷たいままで呑めるので缶のゴミが増えるという若干SDGsに反するデメリットはあれど、冷たいビールを楽しむ、という点では理にかなった選択のように思いました。あと、グラスの形によって飲み物を飲む速さが変わるかどうかについて調べた研究によると、まっすぐな円筒形のグラスよりも、底から飲み口に向けて広がった形のグラスを使った時の方がより速く飲む、ということがわかったらしく、しかも、その理由が、広がった形のグラスだと残量の確認がしづらくペースが乱れるから、というこれもまた極めて人間らしい理由となっております(笑)。

さて、そんなわけで、今回のちょびっとラビットは「ビールをできるだけ長く冷たく保つための最適なグラス形状を科学的に算出する」という冷たいビールを飲みたい人たちがビールをおいしく呑むために色々頑張った軌跡について取り上げてみました。それでは、また来週お会いしましょう。ちなみに、ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!アデュー、エブリワン。

(ウサギ社長)

・注いだビールをできるだけ長く冷たく保持できるグラスを科学的に算出するとどんな形になるのか? | Gigazine ・Optimizing Beer Glass Shapes to Minimize Heat Transfer – New Results | Cl´audio C. Pellegrini ・Professor calculates optimal glass shape for preserving chill in beer glasses | Phys.org ・街角ちょっと見=飲料用アルミ缶生産が増加=缶ビールの家飲み消費が影響 | ブラジル日報 ・飲み過ぎはそのグラスのせい?形によって飲み干す速さに違いが | スラド

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。