「日本ではイノベーションが生まれない」。海外企業に技術革新や製品開発の遅れをとるたびに繰り返されるフレーズです。政府も何とか「イノベーション」を起こそうと躍起になっており、2021年4月には「科学技術・イノベーション基本法」を施行、産官学連携の強化を目指しています。

しかし、イノベーションとは上から押しけられて起きるものでもありません。とはいえ、「日本人にとってイノベーションは難しい」と諦めるべきでもありません。

ここでは、イノベーションを起こすために必要なのは「知のぶつかり合い」という前提に立ち、企業の中途採用比率との関係を解き明かします。

そもそもイノベーションとは何でしょうか。そして、なぜ私たちはイノベーションを起こさないといけないのでしょうか?

経済産業省は、2019年にイノベーションを「研究開発活動にとどまらず、社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイディア)で新たな価値(製品・サービス)を創造し、社会・顧客への普及・浸透を通じて、ビジネス上の対価(キャッシュ)を獲得する一連の活動」と定義しています。

イノベーションの定義には他にもさまざまなものがありますが、この経済産業省の定義に基づく限り、見えてくることがあります。それはイノベーションとは、多くの人が考えるような単なる技術革新ではないということです。

技術革新はあくまでも入口に過ぎず、そこから新たな価値が生み出され、それが社会に浸透していかなければならないのです。その結果、最後にようやくイノベーションが「キャッシュ」という実を生み出します。

つまり、イノベーションとは技術革新から始まる一連の進化のプロセスであり、長い時間がかかります。いくら先進的な発明だったとしても、社会が待ち望むものではなく、大衆のニーズとマッチしなければ、「新奇な技術」止まりで終わってしまい、せっかくの火種も消えてしまいます。

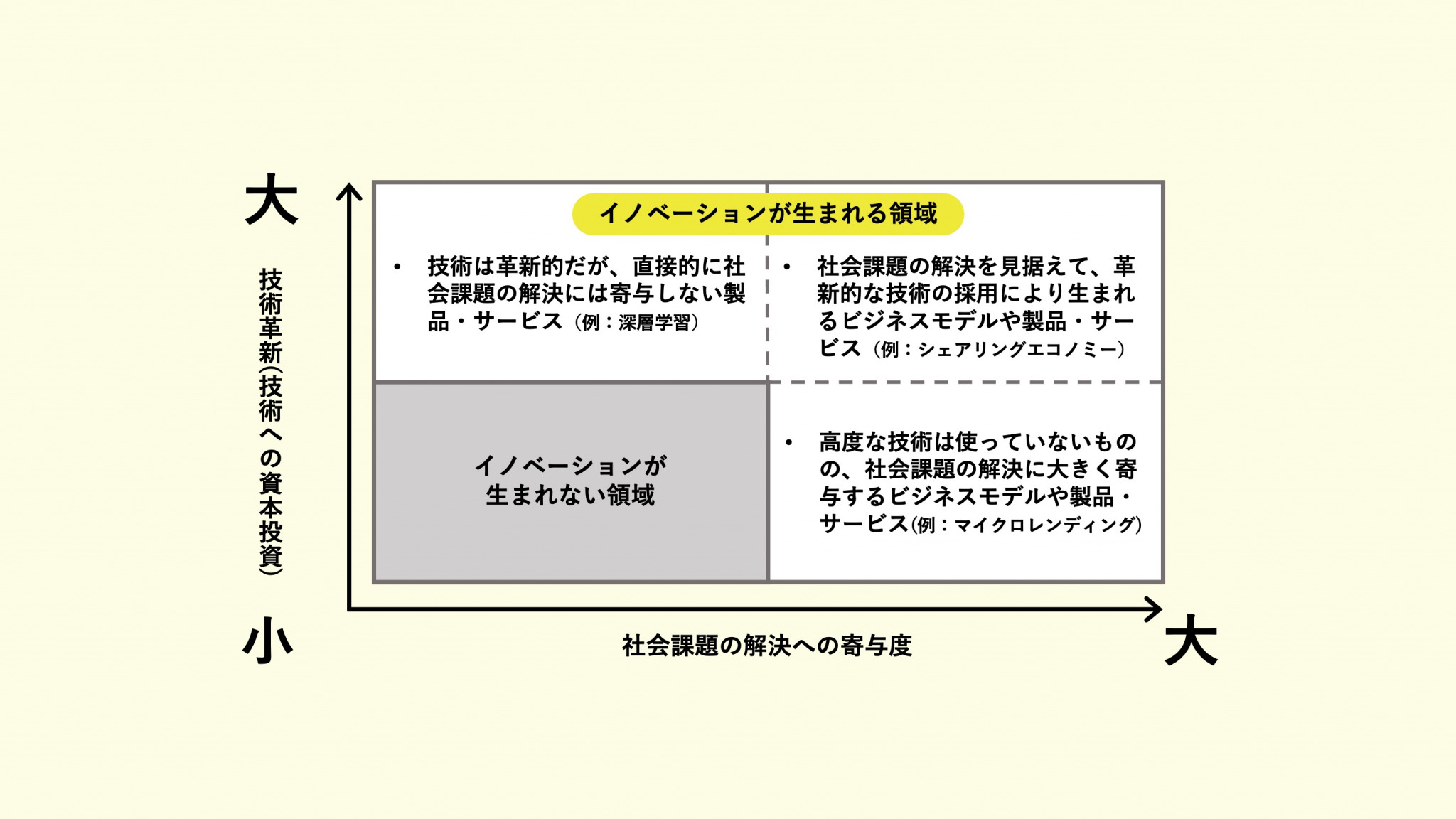

出典(https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/052500050/122100019/)を元にデータのじかんで作成

上図が示すように「社会課題の解決への寄与度」と「技術革新」が掛け合わされることで初めてイノベーションは生まれるのです。

このように考えると、イノベーションに多くの「知」が必要である理由が分かります。いくら優秀な技術者が最先端のテクノロジーの知見を持っていても、マーケットのニーズを把握していなければ、イノベーションは起きませんし、逆もまたしかりでしょう。

さらに、イノベーションを起こすためには資金調達や法制度などハード面での整備が欠かせませんし、さまざまなメディアを活用し、「いかに情報を拡散していくか」という戦略も必要になります。それらを長い時間かけて行うのですから、組織がイノベーションを起こそうと思う場合、多様な人材が必要になります。

それぞれの「知」が異種格闘技のようにぶつかり合うことでイノベーションが醸成されていくのです。

そして、ここに全ての企業、そして日本が国家としてイノベーションを起こしたい理由があります。企業は自らがイノベーションを起こす側に回らなければ、常に他社が起こしたイノベーションに追随する形をとらざるを得なくなる、ということです。

特に「VUCA」と呼ばれる不確実性が高く、先が見通せない時代にあって、イノベーションを起こせない企業の将来は「一寸先は闇」、いつどのように淘汰されるか分かりません。

経済産業省が2016年8月にまとめた報告書「イノベーション政策について」でも、日本における現状と課題について触れられています。「企業における短期主義」や「人材や資金の流動性の低さ」、「グローバルネットワークからの孤立」が課題として挙げられており、イノベーションに長い時間と多様な「知」が必要という認識と一致していることがお分かりいただけると思います。

では、企業はどのようにして多様な「知」を獲得できるのでしょうか? 「産」と「学」の人材流動性を高め、できるだけ多くの研究人材を獲得することも必要ですが、上述したように技術力があればイノベーションが起こせると考えるのはあまりに短絡的です。

より効果的に、しかもスピーディーに多様な人材を調達する方法はないのでしょうか?

この点、企業がとれる一つの戦略は「中途採用を増やす」ということです。コロナ禍を経て多くの企業が人材不足に悩んでいる中、即戦力を求めて中途採用を増やすのは自然な流れです。

しかし、長期的な視点に立ってイノベーションを目指すなら、むしろ未経験者や他業種からの中途採用を歓迎すべきです。

早稲田大学大学院経営管理研究科准教授の入山章栄氏はこう述べます。

「イノベーションは、既存の知と別の既存の知の新しい組み合わせから生まれるーこれは『イノベーションの父』とも呼ばれた経済学者J・シュンペーターが約80年も前に提唱した有名な概念です。”知”は人の中にありますから、企業がイノベーションを生み出すためには、組織のメンバーができるだけ多様な知に出会えるような仕組みや工夫を取り入れていくことが不可欠です」

2021年4月より、正規雇用労働者に占める中途入職者の割合を示す「中途採用比率」の公表が義務化されました。対象は「常時雇用する労働者が301名以上の企業」で、その狙いは、働き方に対する多様な価値観が広がる中、ライフステージやライフスタイルに応じたさまざまな働き方を実現すること、また日本型雇用の典型である「新卒一括採用」をとってきた大企業の人材調達戦略を変容させる狙いもあります。

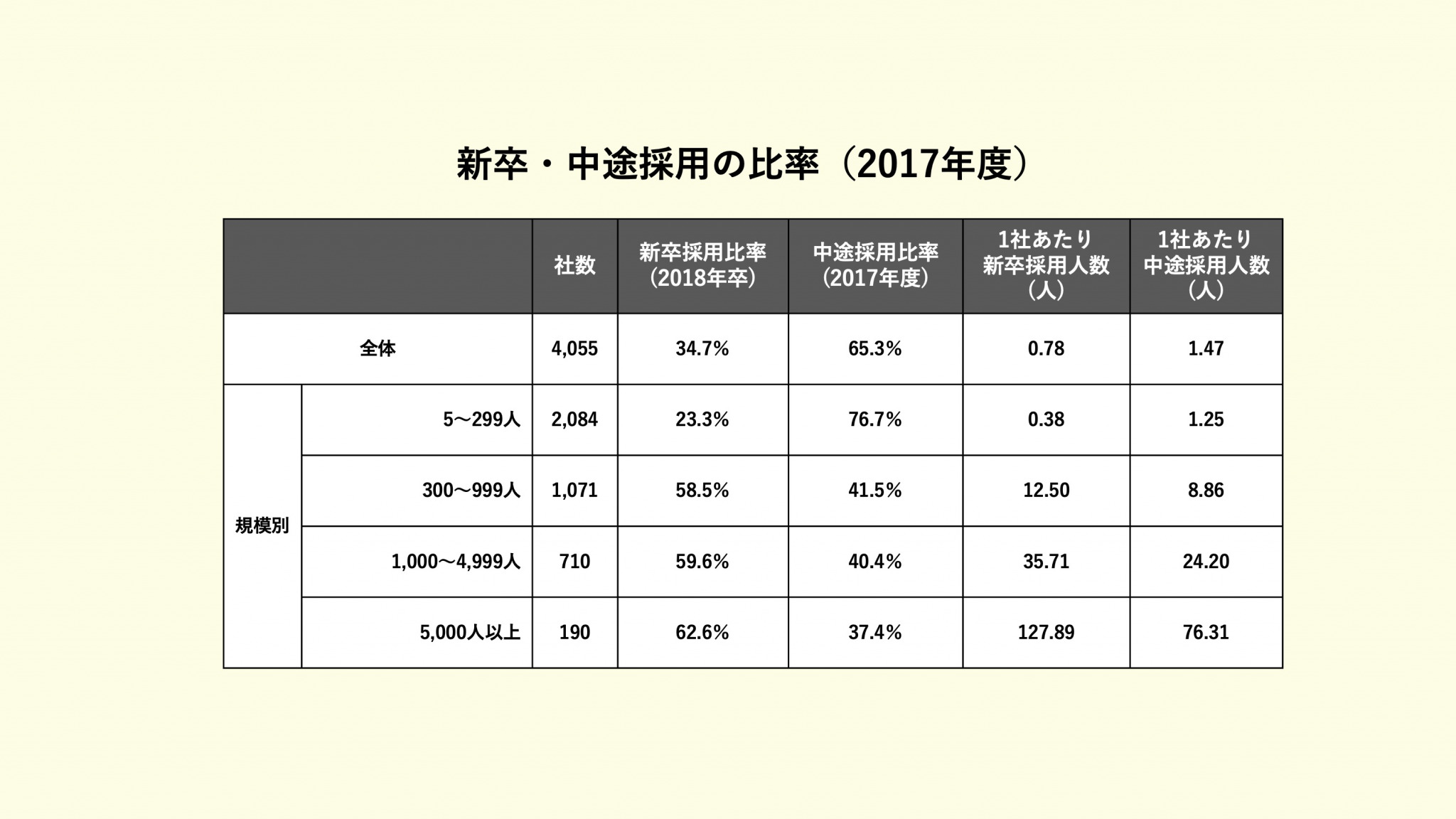

出典(『中途採用に係る現状等について』令和元年9月27日厚生労働省)を元にデータのじかんで作成

上図が示す通り、全体の中途採用比率は65.3%で、新卒採用比率を大きく上回っています。しかし、企業規模が大きくなればなるほど、新卒採用比率は高くなり、5,000人以上の大企業では中途採用と新卒の比率はほぼ逆転してしまっています。

つまり、社会に対して大きな影響力を持つ、イノベーションを起こすインパクトを秘めている企業が中途採用に消極的ということです。中途採用比率の公表義務化が大企業の経営層の意識を変化させ、中途採用を増やす方向に戦略転換することが期待されます。

経営方針に「人材のダイバーシティ」の導入が提唱されるようになって、しばらく経ちます。確かに大企業の多くは多国籍からなる人材を登用したり、積極的に障がい者の雇用支援をしたりしています。

ただし、そうした見えやすいダイバーシティは人材の多様性に寄与し、幅広い層に向けて雇用機会を提供できるものの、「知のぶつかり合い」を生み出すものではありません。

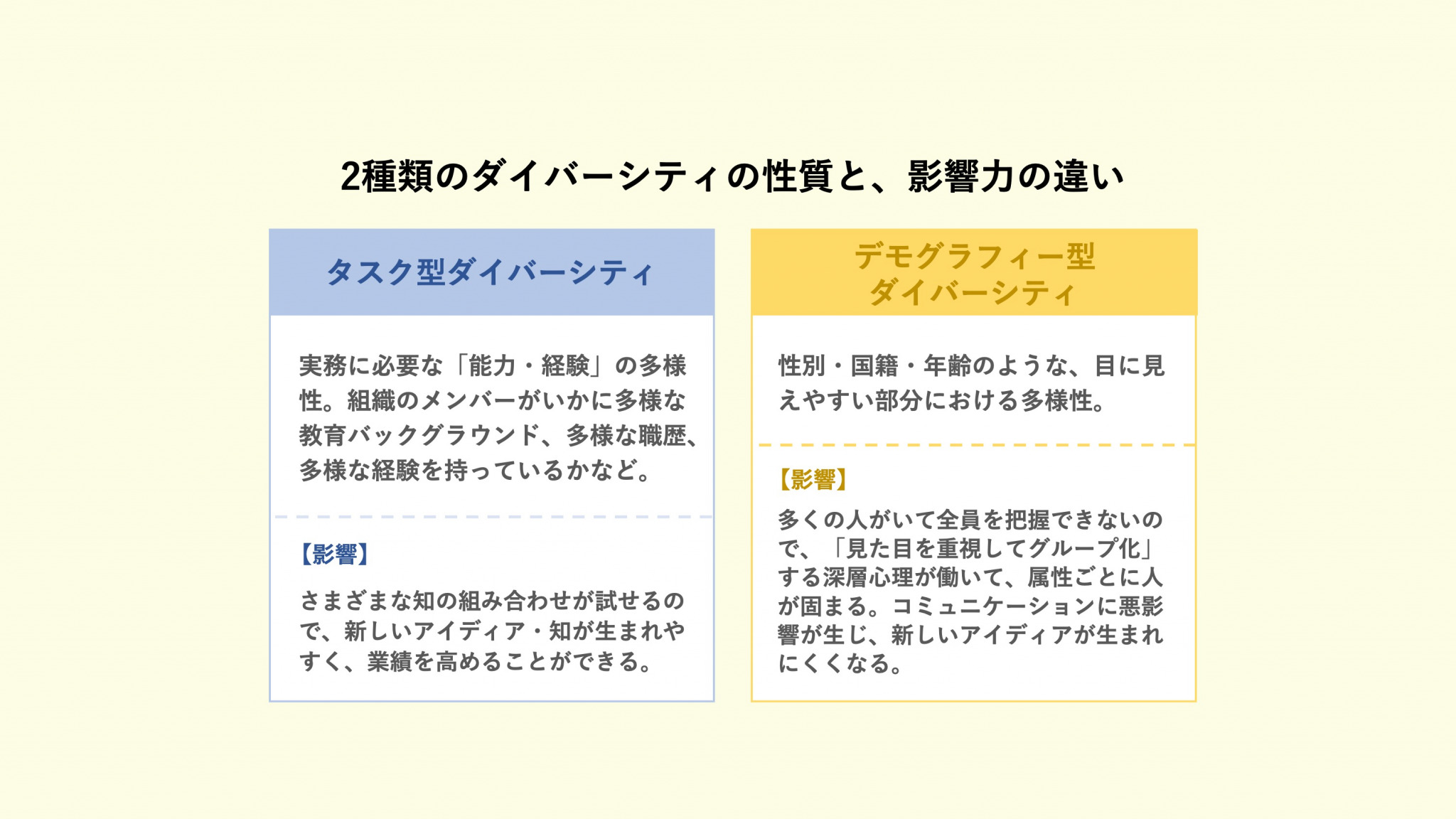

上述の入山氏は、ダイバーシティには「タスク型」と「デモグラフィー型」の2種類があり、イノベーションを生み出すダイバーシティは前者であると主張します。

出典(https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/016)を元にデータのじかんで作成

これから日本企業が目指すべきダイバーシティとは「タスク型ダイバーシティ」であり、その実現には中途採用比率をいかに向上させていくかが鍵になります。

例えば、オムロン株式会社は従業員数約4万人の大企業ですが、創業以来一貫してモノづくりを通して新たな価値を創造してきました。オムロンの場合も「知のぶつかり合い」を生み出すために、多様な人材を確保することを重視しています。2019年に27%だった中途採用比率を2021年には73%まで向上させたのです。

その背景にあるのが、オムロン株式会社イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長の竹林一氏がいう「コミュニケーションないところにモチベーションなく、モチベーションないところにイノベーションは生まれない」という考え方、クリエイティブな人が孤軍奮闘しても、イノベーションは生まれようがないのです。

今後、中小企業も含めてもっと多くの企業が、単なる人材不足の解決策として中途採用を実施するのではなく、長期的な夢を見据えて異業種から多様な人材を取り入れていかなければなりません。そうすることで、日本社会で多種多様な人材が行き交いあい、行く先々でイノベーションの種がまかれていくことでしょう。

著者:河合良成(かわいよしなり)

2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。

(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。