目次

IoTは、もはやバズワードではなくなっている。

特に製造業ではIoT導入が活発に進み、生産設備や生産活動の「見える化」のみならず、

マーケティングや人材育成にまで応用が進んでいる。

その一方で「PoC(概念実証、実証実験)ばかりでなかなか本番業務に落とし込めない」と悩む企業や、まだPoCに至っていない企業が数多くある。

IoT導入に成功している企業となかなか成功しない企業の違いは何なのか、どうすれば成功できるのか

――あらゆる業種・業界でIoT導入が急がれる現在、この問いに1つの答えを示すセミナーがウイングアーク1stの主催で開催された。名付けて「IoT塾 2017」。全国4都市での開催となるが、その初回である東京開催分についてレポートする。

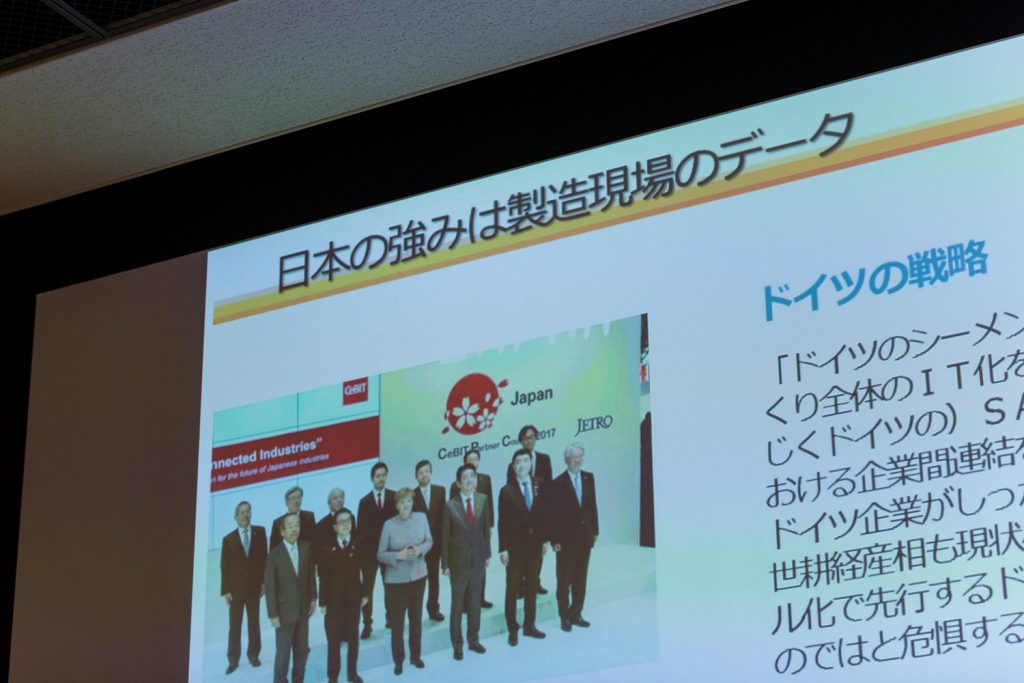

現在、日本では経産省が中心になって、「コネクテッドインダストリーズ」を提唱し、国策としてIoTを重要視している。ただドイツの「インダストリー4.0」のような、アーキテクチャ主導によるトップダウンの改革とは趣が異なる。

これまで、製造現場へのIoT導入が進んでいなかったドイツは、「インダストリー4.0」によって官民をあげてIoT化を推し進めようとしているのに対し、日本では「つながる工場」はすでに実現しているという意見がある。

しかし、インダストリー4.0が目指しているのは単につながればよいわけではない。

IoTとCPSとクラウドによって構成される、高度なレベルで標準化されたスマート工場が求められているのだ。

同じくモノづくり大国でもドイツと日本でこのような違いがある理由を、「日本では各企業でかなり改善が進み、効率化の成功体験ができあがっていること、またインダストリー4.0のようなトップダウンの改革が日本にはなじまない発想であること」と藤元氏は説明する。

では、日本とドイツを比較した場合、日本の強みと弱みとは何だろうか。

強みは、製造現場に大量の良質なデータが蓄積されていることだ。たとえば、Preferred Networks(PFN)とファナックが連携して、ロボットが大量に出力するデータを活用して、故障予知や熱源制御を実現している。またファナックはFIELD systemというモノづくりIoTプラットフォームをNTT、シスコ、ロックウェル、PFNの4社と共同で開発した。

こうした連携は、技術競争が加速する中で増加傾向にある。KDDIによるソラコム買収や、トヨタのPFNへの105億円もの追加投資(従前は10億円)などはその具体例だ。

一方弱みについては「IoTではつなげることで生まれる価値が重要だが、そのためにはビジネスモデルやソフトウェア、あるいはセキュリティといった“目に見えないもの”が大事になる。だが、これは日本企業があまり得意でない分野だ」と藤元氏は指摘する。

たとえば、シリコンバレーがソフトウェアだけなく、モノづくりにシフトしてきている。

グーグルはGoogle Glassを復活させ、産業分野へ進出する。マイクロソフトのHoloLensも同様だ。「産業分野でGoogle GlassやHoloLensが使われることによって、現場の外に出て行かないデータが大量に取れる」と藤元氏はこの2社の狙いを推測する。

Amazon Echo、Google Homeなどのスマートスピーカーは、この家庭版だ。お茶の間に置かれることによって家庭情報を収集でき、スマートフォン以上に強力なデータ収集ツールになり得る。

これらの是非は別として、顧客とコミュニケーションしながら、いかに体験を提供するかが重視される社会になってきた中、顧客とダイレクトにつながる必要があり、そのためにIoTを活用する「コネクテッドな会社」になることが重要だと藤元氏は提言した。

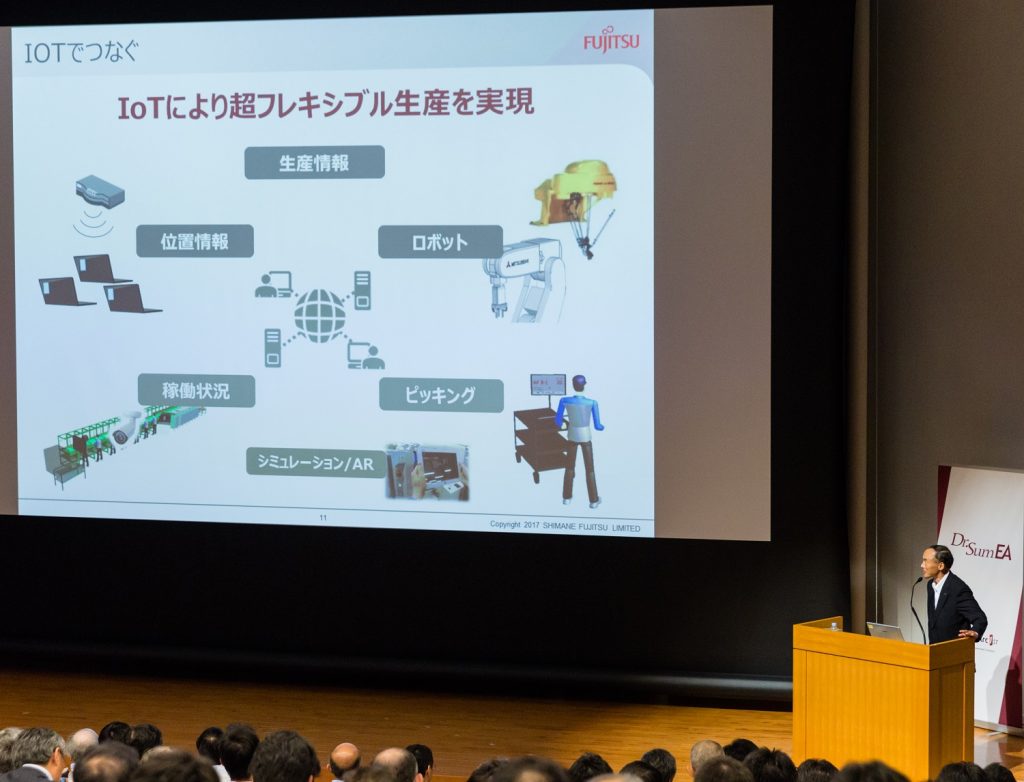

「スマートものづくり」はトヨタ生産方式をベースに、製造工程におけるIoT活用、生産革新活動、およびシミュレーション・ロボット活用の3つの柱を連携させながら、マスカスタマイゼーションの実現を狙うものである。

「スマートものづくり」が必要な背景を宇佐美氏はこう語る。

「島根富士通は現在、受注生産がほぼ100%であり、10台以下でのモノづくりがおよそ9割を占めている。1日に800パターン、プリント板の種類も70種類。これを今日5千台、明日1万台という作り方にすると非常に効率が悪い。顧客から物流までをつなげて、納期やオプションまで考慮して平準化しなければならない」

まず必要となるのが設計と生産現場をつなげることである。この際に欠かせないのがシミュレーションだ。富士通のシミュレーターVPSとGP4を活用して、最終的にはメンテナンス用のドキュメントも作り上げるトータルシステムを構築している。シミュレーションはこの他、作業手順指導や設備導入前の作業動線最適化などにも活用している。

設計段階で製造と試験のしやすさを考慮しているかどうかも重要だ。ノートパソコンにはアンテナ類が多いため、できるだけ組み立てやすい設計が求められる。量産に入る前の設計妥当性評価も欠かせない。

こういったことは、開発段階で部品を共通化しないとできないと宇佐美氏は言う。つながっているのは社内のサプライチェーンだけではない。カスタマイズやパソコンのライフサイクル管理サービスを提供することで顧客ともつながっている。従来、これらのサービスには多大なコストとリソースが必要だったが、IoT活用による「ものづくり力の強化」でコストとリソースを削減して価格を抑えつつ、サービスの付加価値を高めることができ、顧客とのつながりも強化された。

日本では現場で働く人材確保が難しい。機械化・自動化が必要だ。そのための様々な工夫について宇佐美氏は次のように語る。

まずできるだけ紙をなくして、RFIDやビーコン、2次元バーコードなどに移行しなければならない。実際ラインの変更などを、2次元バーコードで自動的に判断できるようになってきた。部品のピッキングでは、部品1つ1つにRFIDタグを取り付け、作業者にウェアラブルデバイスを装着してもらうようにした。これにより紙の無駄と取り間違いが激減した。

機械化では、機械に作業指示を自動配信する仕組みが必要だ。プリント板は自動製造が進んでいるが、パソコン等のユニットでは柔軟物が入るので自動化は難しい。その中でも、柔軟物のないアクセサリーやキーボードなどは自動化している。

不良品が発生すると、製造の優先順位が崩れてしまう。これを収束するためにIoTを活用して、どれを優先して修復しなければならないかを見える化した。

残るボトルネックはデータを作成することだが、これについては富士通のAI Zinraiを活用し始めている。「これらの取り組みをスライドだけで理解してもらうのは難しい。ぜひ工場見学で理解を深めてほしい」と宇佐美氏は締めくくった。

| 製造業 | 設備情報や部品のトレーサビリティを見える化し、 |

| 運輸・物流・ ロジスティックス | デジタルタコグラフやスマートフォンを活用して運転状況、 労働状況、ヒヤリハットなどを可視化、ドライバー指導に活用。 |

| 空間・ビル | ビル内設備のモニタリングを可能にし、警備員の巡回を効率化。 トイレの利用状況や室温などがリアルに見えるようにし、 社員の無駄を削減。 |

さらに、セゾン情報システムズのHULFT IoTとMotinBoardを使って、ノンプログラミングでエッジデバイスからのデータ収集と可視化までを実現できることを示した。

続いて、IoT業界でいま非常に勢いのある3社から、株式会社ウフル 八子氏をモデレーターに、株式会社ソラコム 松下氏、株式会社Preferred Networks 奥田氏、

株式会社MAGLAB 武市氏の3人のパネラーを迎えて以下のテーマで意見を聞いた。

「顧客価値を考える会社は成功し、技術ありきで考える会社は失敗する」(松下氏)

「丸投げせず、自分達でも技術を理解しようとすることが結構重要」(奥田氏)。

「顧客に自分たちのビジネスを変える意志があること」(奥田氏)

「スピードアップのためにパートナーを集める力」(武市氏)

「総務的な業務を極力減らして、開発に集中する仕組み」(松下氏)。

「PoCを気づきのツールにすること」(武市氏)

「単に量を求めず質のいいデータをお客様と一緒に集めること」(奥田氏)

「速いサイクルで顧客からのフィードバックをサービス化すること」(松下氏)

と言った意見が出た。

株式会社Preferred Networks CTO 奥田遼介氏(写真上中)

株式会社MAGLAB Founder / Magnetic Producer 武市真拓氏(写真上右)

モデレーター:株式会社ウフル 専務執行役員 八子 知礼 氏(写真下)

全体を通して共通するIoT活用における重要事項をまとめると、以下の4つになるだろう。

こうして得られた知見を、どうやって新しいビジネスモデルに結びつけるか、あるいはビジネス課題や社会問題の解決に役立てるのか、単なるバズワードとしてのIoTは終わり、社会・企業において、本質的なビジネスとしての価値が今問われている。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。