目次

アジア諸国の中でもデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が一向に進まない国として知られている日本。そのような中、テクノロジーとノウハウを組み合わせ、ユーザー企業の求める最適なシステムを構築するSIerの役割は大きいはずなのですが、一方で、従来通りのやり方が通用しなくなっているのも事実です。

企業の「本質的なIT化」が喫緊の課題となる中、SI産業にとってDXの進展は何を意味するのでしょうか。また、SIerが今後も企業のIT部門にとって欠かせない存在であり続けるためにはどのような姿を目指し、どのような関係を築いていけばいいのでしょうか――。

本特集「なぜ、日本企業のIT化が進まないのか?」では、普段、SIerの顧客側としてユーザー企業内でシステム企画に携わる情シス部長を聞き手に、エンタープライズ業界を取り巻く問題の本質を探るとともに、IT化を成功に導くための情シスとSIerの関係を考えます。

7本目の本記事では、日本企業のIT化の遅れを、「データの分散と分断」という視点で分析し、自著「システム構築の大前提——ITアーキテクチャのセオリー」(リックテレコム刊)とブログで“ITアーキテクチャに基づくシステム設計の重要性”を説く、アイ・ティ・イノベーションのコンサルタント、中山嘉之氏に話をお聞きしました。

中山氏は、協和発酵工業(現・協和発酵キリン)の情報システム部で30年間、社内システムの構築に携わり、企業が基幹システムのクラウド移行やビッグデータ・AI活用を考えたときに困らないよう、「データセントリックの視点」でシステムを設計してきたことで知られています。現在は、その経験を生かし、ITコンサルタントとして古いアーキテクチャで作られたシステムの刷新を支援しています。

そんな中山氏が、DXを推進する上で重視するのは、プロジェクトに関わるプレーヤーの関係性。社内であれば、他の部署や経営層、チーム内のメンバーの関係性、社外であれば、コンサルタントやSIer、ITベンダーとの関係性のあり方が、DXプロジェクトの成否を大きく左右する——というのが同氏の考えです。

DXが成功する企業と失敗する企業は、それぞれの関係性がどう異なるのでしょうか。DXを推進するためには、それぞれのプレイヤーがどのようなスタンスでプロジェクトに望むべきなのでしょうか——。AnityA代表取締役の中野仁氏を聞き手に、これからのIT部門、コンサル・SIer、ITベンダーの関係性について、あるべき姿を探ります。

中野氏 欧米の企業と比べて、日本企業はなかなかデジタル・トランスフォーメーション(DX)が進まないと言われています。中山さんは、どのあたりに原因があるとお考えですか?

中山氏 DXはそもそも、デジタル技術でビジネスに革新をもたらすための取り組みですから、ビジネスに対する理解が不可欠です。

でも実際には、本来、社内でDXの取り組みをリードしていくべき立場にある情シス部門が、ビジネスのことを理解できずに「何をやっていいのか分からない」という状態に陥ってしまっているのが実状ではないでしょうか。

この背景には、「情シスのSIerへの過度な依存体質」があると考えています。

これまでエンタープライズITの複雑化・分業化がどんどん進んできた中で、情シスが多くの仕事を外部のSIerに依頼していった結果、ほぼすべての仕事を丸投げするようになってしまいました。そのため、今や多くの企業の情シスは、自社のビジネスやシステムについてきちんと把握できなくなってしまいました。

中野氏 その一方で、今日では、デジタル技術が一般にも広く浸透してきましたから、事業部門のIT感度が高い人が情シスを通さずに、独自にデジタルサービスを導入する動きも目立っています。いわゆる「情シス飛ばし」と呼ばれる現象ですね。

中山氏 同様の現象は、かつて1980年代後半に、PCが企業システムに初めて導入された際も見られました。あのときも、現場部門が情シスを通さず、独自にPCを現場に導入しましたが、その後、PCのビジネス利用が一般化するにつれて、徐々に情シスを中心にガバナンスをきちんと効かせるPC管理体制へと移行しました。

同じことが、現在のDXについても言えるのではないかと思っています。やはり情シスが中心になって、全社規模のガバナンスや整合性をみていかないと、結局は社内に部門ごとの独自の仕組みが乱立する「DXのサイロ化」が起こってしまいますから。

中野氏 部門の限られた予算では、結局のところ限られたことしかできませんし、他部門のシステムとのデータ連携もとれませんから、サイロ化してしまいます。少なくとも、企業規模が大企業に近づけば近づくほど、情シスを中心とした全社的な取り組みでないと、ビジネスに大きなインパクトを与える取り組みは難しいですね。表面上の症状を潰し続けるような施策を繰り返しても、本質的な問題の解決につながらないばかりか、コスト増で首がしまるだけです。

また、部門独自のシステム導入は、運用でつまずいて、どうしようもなくなってから情シス部門に引き渡すようなことも起こりがちです。システムは「入れてからの運用が本番」なのに、業務部門は往々にしてそれが分かっていない。「ゴミ掃除」や「尻拭い」と呼ばれる、情報システム部門が最も嫌うパターンですね。

中山氏 本来はCIOや情シスのマネジメント層がもっと頑張って、ビジネス部門としっかりコミュニケーションを取ってビジネスに対する理解を深める必要があると思います。

ただ、「ビジネスを理解する」というと、業務現場に入っていって実務の詳細を学ぶというイメージが強いですが、そうではなくて、むしろ事業全体の「ビジネスモデル」を抽象的に理解することの方がはるかに重要です。表面的な業務のディテールを知るよりは、その根底にあるビジネスモデルをまずはきちんと把握しなくてはなりません。

中野氏 確かに、コーポレートITを担っている人たちが「自社のビジネスモデルや収益構造にまったく興味がない」というのは、比較的、よく見かける現象です。

中山氏 先進テクノロジーに興味を持って、積極的に触れてみる姿勢も確かに重要ではあるのですが、テクノロジーだけにひたすら埋没してビジネスから遊離してしまうと、結局は社外のベンダーとまったく変わらなくなってしまいます。これは情シスやCIOだけの問題ではなく、企業の経営者やCEOにとっても頭の痛い問題です。

本来はこうした立場の人々が、自社の情シスに積極的にアプローチして、ビジネスにもっとコミットするようどんどん要求を出すべきだと思います。そうした働き掛けがないと、情シス側もなかなか新しいこと乗り出そうという気運が生まれにくいでしょう。

結局、情シスが何をやっているのか、社内でもなかなか理解されていないんですよね。しかも情シス自身が、インフラのお守りのような専門性が高い仕事に妙なプライドを持っていて、「自分たちの仕事は誰にも理解されないけど、実は特別なことをやっているんだ」という自尊心に囚われてしまっているところがあります。

でも、そうした姿勢では、いつまで経ってもビジネスとの接点を見いだせません。本来なら、情シスが経営会議で自社のDX戦略について堂々とスピーチをして、億単位の予算を獲得できるようでなくてはなりません。

そうではなく、部門のポケットマネーで「とりあえず、1,000万円で何とかしろ」と言われるので、結局、小規模なPoCをやっただけで尻すぼみで終わってしまうのです。

中山氏 ネットワークやサーバのお守りは、情シス以外の部門では決してできない仕事ですから、そこに特化することで技術者は社内での居場所を確保できます。それは確かに心地いい状態なのかもしれませんが、会社全体でDXを推進していくという意味では決していい傾向だとはいえません。情シスのそうした閉塞状況を打破するには、やはり上の人間が思い切って背中を押してあげる必要があると思います。

中野氏 そう考えると、DXとは技術の話ではなくて、結局は「組織や人の話」ということになりますね。

CIOや情シス部長のもっとも重要なミッションは、5年先、10年先のITの潮流を先読みした上で、会社の人的リソースや予算の適正配分を検討していくことです。そうやって人や組織を最適化していくことが、DX実現への第一歩となるはずです。

ただしこれをきちんと行うには、テクノロジーだけを知っていてもダメだし、ビジネスだけが分かっている状態でもダメです。両方をきちんと理解した上で、将来を見据えた投資計画や組織設計をする必要があります。

中山氏 同感です。さらに言えば、会社側もCIOや情シスのそうした動きを後押しする必要があります。

しかし、実態はといえば、せっかくCIOが新しいことをやろうと考えていても、「そんなことの前に、炎上プロジェクトを早く鎮火しろ」「リモートワーク環境を早く整備しろ」と、目先の成果ばかりを要求される。その結果、どうしても近視眼的なシステム施策に取り組まざるを得なくなり、レガシーシステムに増改築を重ねた挙句、極度に複雑化した「スラム街」のようなシステムが出来上がってしまうわけです。

本来なら情シスも、事業部門と同じようにバランストスコアカードを用いて長期的なビジョンに基づいた戦略とアクションプランを明確化し、その実施状況を可視化するためのKPIを定義するべきです。特にスラム化してしまったレガシーシステムをきれいなアーキテクチャにモダナイズする取り組みはかなりの時間を要しますから、CIOや情シスが長期的なビジョンと計画を打ち出さなくてはなりません。

中野氏 中には既存のシステムを全部捨てて、スクラップ&ビルドで新たなアーキテクチャを導入しようとする企業もありますが、とてもリスクの高いやり方ですよね。

中山氏 そうですね。多くの日本企業の基幹システムはあまりに複雑化しすぎてしまって、そう簡単にアーキテクチャを変えられる状況にはありません。

従って、私はよく、企業のCIOや情シス部長に、「数年でできるとは思わないでください。10年はかかると覚悟してください」と言っています。これだけ時間がかかるとなると、もはや1世代で終わる話ではなくなってきます。次世代どころか、場合によっては3世代、4世代先までかかるぐらいの長期的な取り組みになるでしょう。

そういう意味でシステム構築は、時代の変化に応じた対応を続けていく「都市計画」に似ています。

そもそも、システムアーキテクチャの改善にゴールはないので、絶えず先を見据えながらローリングプランニングしていくしかありません。そんなところも、システム設計が都市開発に似ているというゆえんです。

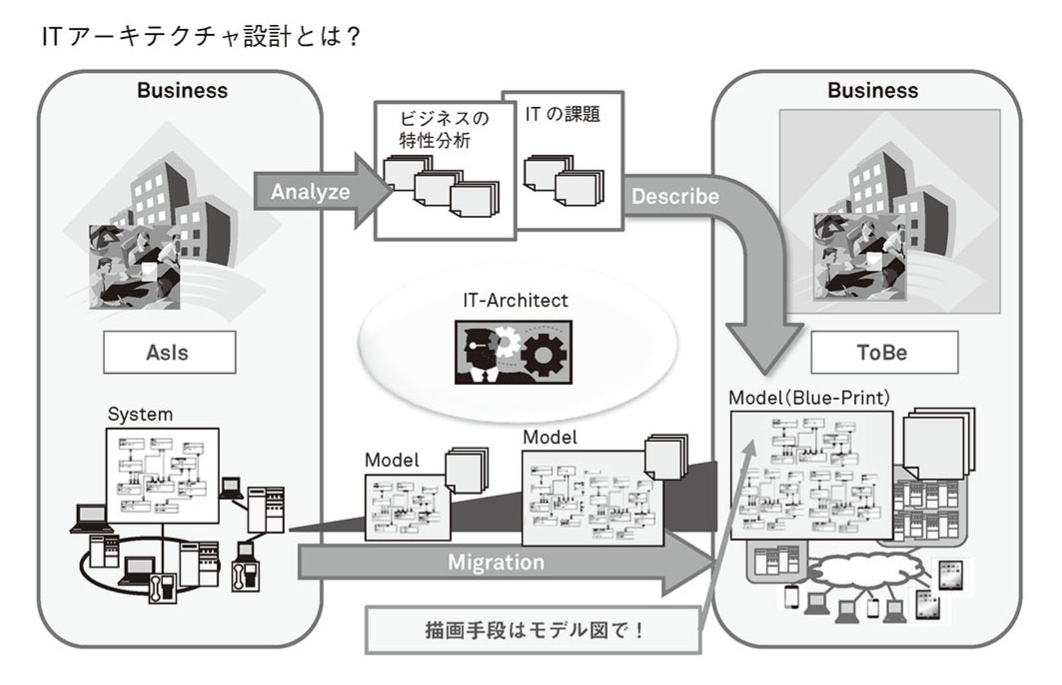

自著「システム構築の大前提—ITアーキテクチャのセオリー」においても、ビジネスのROI向上のため、その企業にとって最適なIT構造の青写真(アーキテクチャ:構造)を移行計画とともに描くことの必要性を説いている。

中野氏 よく耳にする「グローバルの基幹システムを、SAPのシングルインスタンスで一発統合!」というようなシンプルなソリューションは、実際にはそう簡単には実現できませんよね。

これまで10年、20年かけてスラム化してしまったシステムを明確な方針と目的をもって整理するには、やはり同じく10年、20年かかることを覚悟しなくてはなりません。「システム構築は都市計画」というのはまさに、中山さんがおっしゃる通りだと思います。

しかし、残念ながら多くの企業はシステムアーキテクチャに対する理解が進んでおらず、そもそもそれが何なのか分からないので、「何としても、今期中に結果を出せ」と短期的な取り組みを続けてしまう。短期的に成果がでる施策はもちろん必要ですが、それを企業全体が抱える問題の解決にどう同期させていくのか——という観点が欠けると、対処療法的な施策に終始してしまいます。結果として、システムのスラム化がより複雑化した状態で拡大していくのです。

中山氏 そうですね。複数世代に渡るような長期的なアーキテクチャ再構築の意義や価値を社内で広く理解してもらい、皆で同じ方向を向いて進んでいくためには、やはり、そうした取り組みを是とするカルチャーが不可欠になります。

複数世代に渡る仕事だからこそ、人が入れ替わっても機能し続けるように、システム設計の方針が企業カルチャーと一致している必要がある。

企業のトップは、システムの価値やアーキテクチャの重要性をきちんと理解した上で、その価値を皆が共有できるような企業カルチャーを育み、さらにはそうしたカルチャーにマッチした組織を設計して日々の仕事をきちんとマッピングしていく必要があります。

中山氏 情シスがビジネスを理解してDXの取り組みをリードしていく上で重要なキーワードとして、「越境」が挙げられます。

これまでITのことばかりやっていた人がビジネスを理解するには、自らビジネスの領域に越境して踏み込んでいくしかありません。セクショナリズムが強い組織では、こうした越境をよく思わない風潮もありますが、ITからビジネスへの越境なしにはDXは実現できません。

そのため、企業は越境を歓迎するカルチャーを社内で醸成する必要がありますし、越境を試みる個人も、他分野の知見を吸収してできるだけの「基礎学力」を身に付ける必要があります。

情シスの担当者にとっては、プログラミングやシステム運用のスキルはもちろん重要ですが、「そもそもソフトウェアというものがビジネスや社会にどのような価値をもたらすのか」という基礎工学的な知見があるのとないのとでは、他の分野に越境したときの吸収力がまったく違ってきます。

従ってDXを実現しようと思うなら、そうした基礎学力を養うためのトレーニングが不可欠です。

中野氏 SIerにも同じことが言えますね。多くのSIerでは、入社したてで何の基礎学力もない若手を、いきなりシステム開発の現場に投入します。

こうしたやり方では、確かにプログラミングやシステム運用のノウハウは実地で学ぶことができるかもしれませんが、システムの全体アーキテクチャを見渡したり、それを自ら設計できるようになるためのスキルはなかなか身に付けられないでしょうね。

中山氏 そうですね。プログラミングやデータベースチューニングなどのスキルや知識も確かに重要ですが、ビジネスの理解も同じぐらい重要なんです

むしろ情シスは、企業のあらゆる部門に渡って業務を見渡すことができる稀有なポジションにいますから、本来は自社のビジネスを誰よりも深く理解できるとても面白い仕事なんです。そうした魅力をきちんと伝えていかなくてはいけません。

ただし、先ほどもお話しした通り、情シスは必ずしもすべての業務をリアルに体験して知る必要はありません。社内のあらゆる業務を実際に体験していては、それこそ何十年かかっても終わりません。そうではなく、あくまでもバーチャルに業務を知ることができれば十分です。

会社のメカニズムをバーチャルに知るための手法をカリキュラム化して、早い段階からトレーニングしていけばいいわけです。具体的にはモデリングやデータベース設計などの手法を学びながら、企業システム全体のアーキテクチャの青写真を描くための方法を学んでいくのですが、こうしたトレーニングを適切に施せば、5年ほどで全体アーキテクチャを描けるだけの力を身につけることができます。

中野氏 現在ではそうした学習を、技術者一人ひとりの個人的な自助努力に委ねている状態ですね。

学習意欲が高い技術者は、プライベートの時間を削りながらでもどんどん学んでいって自身の市場価値を高めていけますが、そうでない技術者は置いてきぼりになる。。やはり越境し続けるためには、学習に対して貪欲である必要があるでしょう。

これができる人は、企業の全体像をきちんと理解して、自分の業務がその中でどのような位置を占めているかを理解した上で、「この先に行くには、こんな知識が必要だ」と、さらに先の学習に自らつなげていけます。でも学習意欲がない人は全体像が見えないまま、ただ目の前のことを深堀して積み上げていくだけです。

自分の役割に応じて、必要なら自分の仕事の範囲を飛び越える、つまり、「越境」し続けることで身につく能力が、全体観をもって考える力や、分断された要素をつなげたりする力を養うわけですね。

中山氏 誰しも、初めのうちは全体像は見えませんから、最初は積み上げ式でもいいんです。でも、ほどほど積み上がったら、そこからものの見方を転換していく必要があります。

その際には、自身が専門とする分野を1つでも持っていると強いですね。ネットワークでもデータベースでもプログラミングでも何でもいいのですが、何か1つ得意な分野があれば、そこを取っ掛かりにしてアーキテクチャ全体のイメージを自分なりに描いていくことができます。

中山氏 越境によるコミュニケーションは、何も社内だけのものではなくて、社外とのコミュニケーションにも当てはまります。特に企業の情シスにとっては、社外のベンダーとのコミュニケーションがとても大事になってきます。

中野氏 エンタープライズITの世界では「ユーザー企業」「コンサル・SIer」「製品ベンダー」という3つのペルソナが存在しますが、これまで3者の間で情報共有や人材の交流があまり見られなかったのが、日本企業のIT活用が立ち遅れてきた原因の1つだと考えています。

コミュニティや人間関係をみると、ユーザーはユーザー同士、ベンダーはベンダー同士で固まりがちです。混ざったとしても、「お客と受注者の壁」がそのまま持ち込まれているような距離感がある。妙な遠慮があるんですよね。それはたぶん、「受発注関係」という「ただの役割」が身分の上下につながっていることとも無縁ではないでしょう。

この「ユーザー企業」「コンサル・SIer」「製品ベンダー」という3つのペルソナ間での越境を活性化できれば、日本企業のDX実現もかなり現実味を帯びてくるのではないでしょうか。ユーザー企業はもちろんのこと、SIerや製品ベンダーも「企業の課題をITで解決する」というゴールは共通しているわけですから、本来はもっと交流があってしかるべきです。この3者が、上下関係に縛られることなく相互理解を深め、企業が目指す姿を達成するためのワンチームになれば、日本のIT化はもっと進むと思うんです。

中山氏 特に企業の情シスは、これまで社外のコミュニティなどに積極的に参加する文化があまりなくて、もっぱら社内コミュニケーションに終始する傾向がありました。確かにビジネスの情報やネタを集めるには社内コミュニケーションが不可欠ですが、一方で、実際にテクノロジーを活用した体験談やノウハウのほとんどは、社外にしか存在しないので、積極的に社外に出ないかない限りは新たな発想やアイデアはなかなか生まれません。

しかし、ここに来て、そうした内向きの風潮もかなり変わってきたように思います。

世の中の情報の流通もかなり早くなってきましたし、企業のマネジメント層の若返りも徐々に進んでデジタルネイティブな世代がリーダーシップをとるようになってきましたから、少なくともITに対してアレルギーを持つ人はかなり減ってきました。外部から情報やテクノロジーをどんどん取り入れようという気運は少しずつ高まってきていますから、本格的な変革を実現できるまであともう一押しのところまでは来ているような気がします。

中野氏 今や、企業が抱える経営課題を抜本的に解決できる手段は「ITしかない」という共通認識を前提に話をした方が、最短で課題解決のための「最良の打ち手」にたどりつけると思うんです。本当は、そのほうが話が速いはずなんです。

ITの話を抜きで課題解決しようとすると余計に手間がかかる。「ITはHow(手段)であり、IT前提の話はしない」というのはある意味正しいのですが、HowによってToBe(企業としてあるべき姿)が大きくかわったりする。「IT前提」の姿勢を、もう少し強くしても良いのではないかと思います。

経営トップやリーダーがいまだに人手に頼ったシステム運用を頑なに続けようとしたり、とにかくITコストを抑えることしか頭にない状態だったりすると、かえって問題解決を複雑なものにしてしまいます。たとえ、検討の結果がITを使った解決策ではなかったとしても、検討の段階でITの視点を入れた上での判断である必要があります。

中山氏 今や「ITが遅れていることは、すなわちビジネスが遅れている」という時代なんですね。ITはもはや飛び道具ではなくて、企業にとって第四のリソースになっているわけです。

それに、たとえ今は突拍子もないように聞こえるアイデアでも、テクノロジーが進化した10年後にはすっかり当たり前のことになっている現象は、これまで何度も起きています。

例えば、これから本格的に普及が始まるモバイル通信規格の5Gは、通信速度が従来の100倍になると言われています。こうした先進技術を使って既存のビジネスにどんなイノベーションを起こせるのか、既成概念を取っ払った上で一度皆で自由闊達に議論してみればいいと思います。

中野氏 まさにジュール・ヴェルヌの“Anything one man can imagine, other men can make real.”という言葉通り、「ITを使えばこんなことが実現できるのでは?」と人間が想像したことは、「大抵の場合は実現できてしまうのだな」と思う事例がふえてきました。

中山氏 そうですね。なので「DXをやらねば!」と肩ひじ張らずに、身近なところから気軽にアイデアを出してみるところから始めてみるのがいいと思います。

その際には、周囲から「まだ技術が追い付いていない」「コストが掛かりすぎる」「法律の制約がある」と、さまざまな理由でダメ出しをされるかもしれません。でも、逆にいえば「もし、そうした制約がクリアされたら、どんなことが実現できるのか?」と想像してみることこそがDXの営みですし、そうしたハードルが高ければ高いほど、それをクリアできたときに得られるインパクトも大きいはずです。

中山氏 ちなみに、日本企業の経営層がデジタル技術やDXの本質を理解できていないことは、企業のIT投資の金額にも表れていると思います。

金融や通信といった情報産業ですら、せいぜい売上高の2〜3%で、これが製造業ともなると1%以下です。今、日本企業の中には極めて高い利益を上げている企業も決して少ない中、もっとITに予算を割り振ってもいいような気がします。

中野氏 大企業の方と話をしていると、「IT予算は潤沢にあるんだけど、それをきちんと使いこなせる人がいない」という悩みをよく聞きます。ここでもやはり「人の問題」がクローズアップされているわけです。予算は確保できても、それを有効活用できる人材を育ててこなかったツケが回ってきているんですね。

それに、予算が大きな大企業ほど案件の規模も大きくて、過去の経緯もシステム構成も入り組んでいますから、それらをきちんとひも解いて把握した上で投資計画を立てるためには、かなりの時間と労力がかかります。また、いざ計画を立てても、社内稟議を通すためにまた膨大な労力を費やさなくてはなりません。

そうなると、優秀な人材ほど「こんな面倒なことに労力を費やすぐらいなら、もっとフットワークの軽い会社に移った方がいい」と転職してしまいます。特に、技術職志向の人材ほど、その傾向が強い。「社内政治のための資料作りや、金勘定のためだけのExcelワークをやるためにここにいるわけじゃない」と見切りをつけるでしょう。

中山氏 確かに大企業は腰が重いですよね。本来なら「DX実現」いう目標に向けた先行投資をいち早く計画的に実施していきたいところなのですが、実際は目の前の火消しに多額の予算を費やしていて、本当にもったいないと思います。

一方で、大企業の基幹システムのアーキテクチャはもはや、複雑化・硬直化しすぎていて、そう簡単には身動きが取れない状態になっているのも事実です。これに根本的に手を加えるとなると大きなリスクを伴うため、経営層も「俺が会社にいる間はそんな難しい再構築はやめてくれ」「俺が辞めるまでは余計な波風を立てないでくれ」と根本解決を先送りにしてきたんですね。

年齢を重ねてそれなりの地位に就くと、「保身に走ってしまう」気持ちも分からなくはないですが、それにしても「もう少しちゃんと考えてやろうよ」と思います。自分の世代だけで達成できなくてもいいから、次の世代においてアーキテクチャの再構築を達成できるように、せめて自分の世代でアーキテクチャの青写真ぐらいは描いて終わろうよ、と提言したいですね。

中野氏 もう、円満なキャリアのゴールが見えているのに、「ITなんてよく分からない上に、金がかかるものの面倒な意思決定なんてしたくないし、リスクも負いたくない」と思うのは自然な流れなのでしょうね。まだキャッシュもあるし、既に回っているビジネスモデルもあるんだから、リスキーな挑戦をするより、マーケティングと営業に資金を投入して売上を上げればいい——という話になる。

ただ、もはやビジネスにおけるITの位置付けは、そういう人たちが若かったころとは様変わりしています。ITは今や、ビジネスを先導する役割を担っていますし、実際にそのことにいち早く気付いて実践してきたGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)のような巨大IT企業が世界経済を席捲しています。

中山氏 個人的には、ずっと以前から「攻めのIT」ということを提唱してきましたが、これまでは技術が追い付いてこなかったので絵に描いた餅に終わっていました。しかし、テクノロジーがこれだけ進歩した今日、ようやくそれが現実のものとなったのです。この流れにいち早く乗ることができる企業は、きっと躍進のチャンスをつかめるはずです。

ですから、DXというバズワードをうまく使って、どんどんトライしてみるのがいいと思います。もちろん、その過程においては失敗や空振りもあると思いますが、ひょとしたらポテンヒットだって生まれるかもしれません。野球と同じで、「打率3割でOK」という意識でどんどんバットを振っていくべきです。幸いなことに、現在、多くの日本企業は十分な利潤を得ていますから、これを元手にどんどん先行投資してほしいですね。

「越境」:ミッションを達成するために役割や専門領域を越境し、全体観を身に付けていく。分断されたシステムやデータをつなぐのは越境できる人たちである。

「都市計画」:システム設計は都市計画のようなものであり、CIOや部門長のリーダーは、次の世代が変化に応じて再構築しやすいシステム設計をするとともに、それを実現できる組織カルチャーを醸成する。

「IT前提」:ビジネス課題の解決策を考える際には「ITで実現できるかどうか」を考える。

特集記事一覧

アイ・ティ・イノベーション ビジネステクノロジー戦略部 部長 中山 嘉之氏(写真=右)

1982年より協和発酵工業(現、協和発酵キリン)情報システム部で30年間社内システムの構築に携わる。メインフレームからオープン、クラウドとプラットフォームが変遷する中、14の社内アプリ構築でDBモデラー兼PMを務める。2005年以降は部門長兼ITアーキテクトとして活動し、2010年にエンタープライズ・データHubを中核とする疎結合アーキテクチャの完成に至る。2013年1月よりアイ・ティ・イノベーションにてコンサルティング活動を開始し、同年7月よりビジネステクノロジー戦略部を立ち上げる。近年、スパゲッティ&サイロ化した巨大システムを美しく整理されたデータ環境に徐々に移行するモダナイゼーション手法を確立。既存システムの運用を妨げることなく緩やかに移行する様は現代の都市計画に酷似している。仕事のモットーは”直観を大切にしたアーキテクトたれ”。ユーザ企業目線を大切にし、ベンダー中立にこだわり続ける。

[聞き手]AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真=左)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2019年10月からラクスルに移籍。また、2018年にはITコンサル会社AnityAを立ち上げ、代表取締役としてシステム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

取材:中野仁(AnityA) TEXT:吉村哲樹 PHOTO:Inoue Syuhei 企画・編集:後藤祥子(AnityA)・野島光太郎

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。