目次

アジア諸国の中でもデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が一向に進まない国として知られている日本。テクノロジーとノウハウを組み合わせ、ユーザー企業の求める最適なシステムを構築するSIerの役割は大きいはずなのですが、一方で、従来通りのやり方が通用しなくなっているのも事実です。

企業の「本質的なIT化」が喫緊の課題となる中、SI産業にとってDXの進展は何を意味するのでしょうか。また、SIerが今後も企業のIT部門にとって欠かせない存在であり続けるためにはどのような姿を目指し、どのような関係を築いていけばいいのでしょうか――。

本特集「なぜ、日本企業のIT化が進まないのか?」では、普段、SIerの顧客側としてユーザー企業内でシステム企画に携わる情シス部長を聞き手に、エンタープライズ業界を取り巻く問題の本質を探るとともに、IT化を成功に導くための情シスとSIerの関係を考えます。

本記事では、クラウドの持つ可能性にいち早く着目し、アマゾン ウェブ サービス(AWS)専業SIerとして企業のクラウド化を支援してきた株式会社サーバーワークス代表取締役社長の大石良氏に話をお聞きました。

企業がクラウド移行を進める際に直面する「情シス部門の新たな役割へのシフト」という課題に気づいたサーバーワークスは、数年前から「クラウド時代の IT人材育成支援」に取り組んでおり、既にいくつかの企業で成果を上げています。本記事では、この取り組みを通じて見えてきた“クラウド時代の新たなSIの役割”と、“DX時代の人の成長と働きがい”について考えます。

市場環境の変化は年々加速し、企業のビジネスには“かつてないほどのスピード感”が求められるようになってきた。それに伴い、ビジネスを下支えするITも、ビジネスの変化に素早く追随できる俊敏性や柔軟性が重要視されるようになってきている。

こうしたニーズを満たすのが、クラウドだ。素早くITインフラを調達でき、かつ、その規模を柔軟に調整できるクラウドは、企業のITインフラの主力を担うと目されており、事実、多くの企業が自社のITインフラをオンプレミスからクラウドへとこぞってシフトしている。

この潮流の中心にいるのが、国内でいち早くクラウド専業ベンダーとしての地位を固め、AWSのソリューションプロバイダーとして国内随一の実績を誇るサーバーワークスだ。

日本におけるクラウドの黎明期から、さまざまな企業のクラウド導入プロジェクトやクラウドビジネスの変遷を目の当たりにしてきた同社代表取締役社長の大石良氏は、企業のIT活用や人材育成についても一家言を持つ。そんな同氏のユニークな経営哲学に、AnityA 代表取締役 中野仁氏が迫った。

中野氏 なぜ、クラウド黎明期に「これはイケる」と思ったのでしょうか。サーバーワークス設立の背景や経緯と密接に絡んでいるような気がするのですが。

大石氏 実は私の家系は両親も親族も皆会社を経営していたので、私自身も物心つくころには何となく「将来は自分も会社を経営するんだろうなあ」とぼんやり思っていました。

ちなみに私の父親は、ちょっと変わった教育方針の持ち主だったんですね。私が小学生のころに「ファミコンを買ってほしい」とねだったところ、父は「人に与えられたものなんかで満足するな!ゲームなんか自分で作れ!」と言うんですよ。それで父と2人で秋葉原に行って、PCを買って帰りました。それ以降、ずっとPCに親しんできたので、「将来、会社を経営するとしたらITの会社になるんだろうなあ」とも、おぼろげに思っていました。

中野氏 なかなか強烈な原体験ですね(笑)。

大石氏 ただ、大学を卒業して社会に出る頃には、「いきなりITの会社に就職すると視野が狭くなる」と思い、まずは総合商社に入社して、ISP関連の事業に5年ほど携わりました。その後、2000年に独立して、いよいよ念願だった「自分のIT会社」を設立しました。

当初の事業は今とは違って、ECパッケージ製品の開発と販売をメインで行っていました。このビジネスは当初は苦戦したものの、携帯電話向けのモバイル対応製品を出したところ、これがヒットして、かなり多くのお客さまに導入していただきました。中でも大学のお客さまが多かったため、当時、大学でニーズが高かった「大学入試の合否照会サービス」を新たに提供することになりました。

中野氏 当初はインフラというよりアプリケーション側中心のビジネスを手掛けていたのですね。

大石氏 はい。ただ、この合否照会サービスを始めてみると、合格発表日の午前10時から15分間にトラフィックが一気に集中するため、このピークに耐え得るキャパシティを持ったサーバインフラをあらかじめ用意しなければなりません。この「たった15分間のために高額なインフラ投資を行う」というのは、明らかに費用対効果が悪かったので、何かいい方法はないものか——と模索していたところ、AWSの存在を知りました。

AWSを初めて触ったときに、「これはITの世界をひっくり返すぐらいのインパクトがあるぞ!」と直感して、早速、自分たちで徹底的に試してみることにしました。2008年に「社内サーバー購入禁止令」を出して、物理サーバーは一切使わずにAWSのクラウドインフラだけで業務を行うようにしました。そうやって自社内で徹底的に検証した結果、その導入効果の高さを十分実感できたので、2009年からは自社でAWSを売る側に回って、現在の「AWS専業ベンダー」へと業態を転換しました。

中野氏 2009年というと、まだAWSが出てきたばかりの頃ですね。日本国内の保守的な企業ITユーザーの間では「こんなよく分からないもので稼働保証できるのか?」とまだまだ懐疑的な見方が大勢を占めていましたね。「とりあえず導入事例はないのか?」と(笑)。

大石氏 当時のお客さまは、かなり先進的な方々が多かったですね。「この新しい技術を使って自分たちのITの仕組みを変えてやるんだ!」という、いわば“ロックな人たち”が多かったですね。

中野氏 新たなソリューションと心中する覚悟があるくらいの「変わり者」じゃないと、なかなか初物には手が出せないですよね。私も以前、日本でまだ導入実績がないプロダクトが複数含まれたシステム刷新プロジェクトを手掛けたことがありますが、前例がないだけに、不安は大きかったですね。システム導入はただでさえ“不確定要素”が多いのですが、初物導入はさらにそれが増える。それを限られたリソースでやり切らなければならないわけです。

それほど大変なことであるにもかかわらず、「できて当たり前、失敗したら責任問題になる」という減点方式の評価をされる場合がほとんどです。しかもミドル・バックオフィスの細かい話だと、経営も専門性が高すぎて分からなかったりする。リスクを取ってもリターンが見合わないことも多いので、普通に考えたら割に合わないですよ。

大石氏 しかもクラウドは、現場からのボトムアップではなかなか導入が進まないので、「変わり者」であり、かつ「立場が上の人」を見つけなければならない。そういう人は得てして顔が広くて、ほかの会社のキーマンともつながりがあるので、一度そういう人とパイプができると一気に広がっていくんですよね。

中野氏 2009年といえば、私はとあるメーカー企業の情報システム部門にいて、インフラの入れ替え時にクラウド導入を企画していたのですが、当時は実現できなくて悔しい思いをしたのを覚えています。今は、当時に比べればクラウドをはじめとする先進技術にいち早く飛びつくアーリーアダプターは増えていますが、まだまだ少数派です。昔から言われている「日米のIT格差は10年」という世界からあまり変わっていないような印象があり、このことがひいては、国全体の産業競争力の低下につながっているような気がしています。

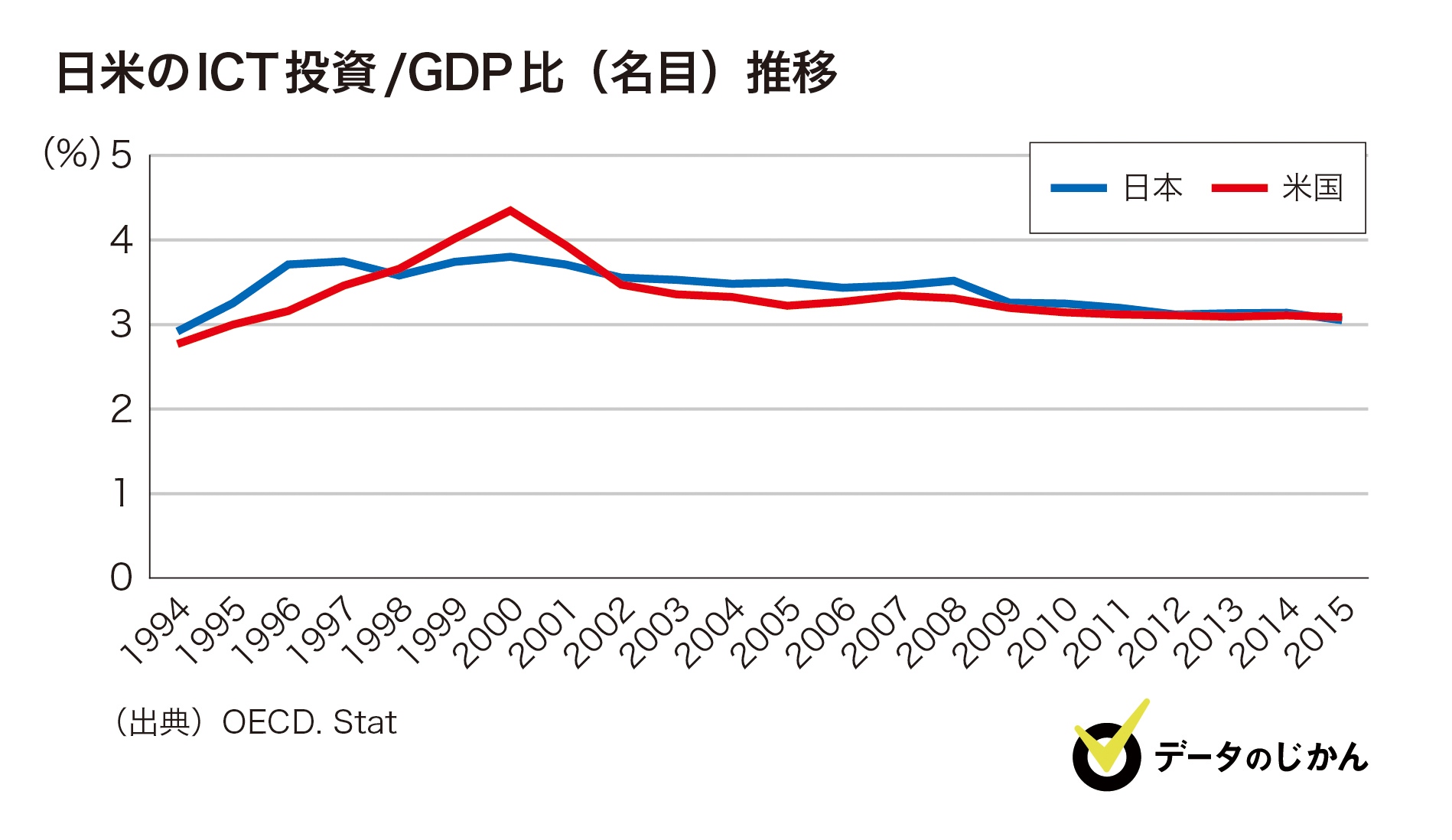

大石氏 でも、GDP比のIT投資額は、恐らく日本も米国もそう大差ないような気がします。では何が違うかというと、日本は「極端なプロセス思考」で、プロセスにお金を投じたがる傾向があります。日本人の思考は演繹法的な志向が強くて、少しずつ積み重ねていく「直線的な思考」は得意なんですね。いわゆる「改善」というのが、その典型例です。一方米国人は、帰納法的な発想が得意なような気がします。

OECD.Statによると1994年から2015年までの「GDP(名目)に対するICT投資の比率」は、各年で日米ともおおよそ3%~4%の間となっており大きな違いは見られない。

中野氏 確かに日本企業は、システム自体にはそれなりの金額を突っ込んでいるものの、とにかく投資効率が悪くてお金が蒸発してる感が否めない。米国の人たちは、日本人のように「As Is(現在の姿)」を起点に積み重ねていくというよりは、まずは「To Be(あるべき姿)」を設定して、そこから逆算してアイデアやコンセプトをはめ込んでいくようなやり方を好みますね。

そもそも米国はバックグラウンドが違う人が多いので、話を複雑にすると、説明に時間がかかりすぎて実行できない、というのもあるのだろうと思います。コンセプトやToBeを決めて、後は「それをどうやったら実現できるか」というHowについて、ひたすら手を替え品を替えで交渉するみたいな話になる。

大石氏 「この違いがどこから来るのか」を、先日、ある方とディスカッションした時に、興味深い話がありました。米国は国土が広いから米国国立公文書館のような広大なスペースを使って古い資料を大事に残しておく文化があるんですね。一方、日本は国土が狭いので、「蔵に入りきらない資料」はどんどん捨ててしまう。この文化の違いが、現代におけるデータの扱いにも連綿と受け継がれているような気がします。

今の時代は、人間が考えなければいけない問題領域があまりにも複雑化しているので、改善や積み重ねなどの「演繹法的な考え方」では、いつまでたっても「解」に辿り着けません。むしろ求められているのは、「帰納法の考え方」に基づいた「ジャンプアップ」、いわば「非線形的な成長」です。

これを実現するための鍵を握っているのが、データです。ライドシェアサービスのUberをはじめ、ジャンプアップを遂げた企業のビジネスモデルはすべて、蓄積された大量のデータを活用するところから始まっています。データを基に、まったく新しいビジネスモデルの可能性を見いだしたり、その有効性を検証したりするところから、非線形的な成長が生まれます。

逆に、「蔵に入りきらないから書物を捨てよう」「ストレージ領域がもったいないからデータを捨てよう」という「もったいない」文化が行動様式を支配している日本では、「大量のデータを貯めて活用する」という発想はなじみにくいのかもしれません。

中野氏 日本企業お得意の「改善」にも、負の側面がたくさんありますよね。現状の業務プロセスを改善しようとするあまり、承認プロセスや伝票の種類が無駄にどんどん増えていって、逆に業務効率やサービス品質を悪化させてしまう。「なんでその業務が必要なの?」という問いに「前の担当者がやっていたから」という答えが返ってくるのはおなじみのパターンで、既存のやり方をひたすら磨き込むことに注力しがちですね。

大石氏 ありがちなパターンですね。あと米国には、「たとえ今の世代では課題を解決できなくても、次の世代が解決してくれるかもしれないので、そのためにデータを残しておこう」という考え方が根底にあるようにも思います。こういう「若い人に対するリスペクト」みたいなものが、IT投資やDXを考える上では大切な気がします。

中野氏 日本の組織は、年功序列に根ざした長老主義が健在な企業も少なくないですから、「若いもんは黙っとれ!」みたいな風潮が未だにありますよね。経営会議に定年間近の人が並び、皆が口を揃えて「IT投資は分からん」と言っているような……。

大石氏 もったいないですよね。先日、とある企業のCIOの方とお話しした際に、社内でDX人材を育成するために有効な手段の1つとして「社内留学」を挙げていました。DXの実現にはITとビジネスの両方の知見が必要ですから、IT部門と事業部門の両方で人を流動させて、「ビジネスとITが分かる人材」を育成しようというわけです。

こうした大胆な人事異動は「日本企業ならでは」のもので、雇用契約とジョブディスクリプションでガチガチに固められた米国企業の人事制度の下では決して実現できません。もちろん米国企業のこうした人事制度には、専門性の高い「プロCIO」のような人材が育ちやすいというメリットがあるのですが、ジェネラリスト的な資質が求められるDX人材の育成という点においては、実は日本企業の方が有利なのかもしれません。

中野氏 そういう意味だと、企業の情報システム部門でエンタープライズITに携わっている人たちには、大きなポテンシャルがあると思います。自社の事業とITとの間を橋渡しする役目を担っているわけですから、両方の知見を深めることで自ずとDX人材に近付けるはずです。「IT」と「ビジネス」と「経営」——。DX人材には、この3つの観点が必要になるわけで、それを身につけるには、複数の視点から仕事をした経験が役に立つと思います。

でも、実際には、その多くが仕事に対して保守的な印象が強いですね。サービス開発系の人たちがとても勉強熱心で、コミュニティや勉強会で社外の人たちと積極的に交流して転職にも前向きなのとは対照的です。

大石氏 確かに、企業の情報システム部門の社内での地位が相対的に低かったり、そこで働く人たちの待遇やモチベーションがなかなか上がらないという話は方々で耳にしますね。ちなみに当社では、社内のIT部門には選りすぐりの精鋭たちを配置しています。

よく情報システム部門は「コストセンター」だと言われますが、当社では明確に情報システム部門のミッションは「売り上げを上げること」だと宣言して、特に優秀な人材を配置しています。そうすると、自然と「自分たちの活動を社外に向けてアピールしていこう」という気運が高まりますし、ひいてはそれが新たなサービスの商品化へとつながってきます。

中野氏 大半の企業では情報システム部門は「稼げない」と思われているから、いつまでたっても低い地位に甘んじているわけですね。そこで働く人材も、「自分では稼げないし、市場価値も大したことないだろう。代わりはいるし、居なくなっても大勢に影響ない」と思っていたりする。この限界を突破するには、「自身で稼ぎを生み出す」ということが必要なのかもしれません。

少なくともそれぐらいの気概を持って、「好きな時に、どの企業へでも行けるような状態を作るにはどうしたらいいか」を真剣に考える必要があると思います。選択肢を持たない人は、残念ながら足元を見られて買い叩かれてしまうのが道理です。

大石氏 でもイケている会社はどこも、考えることはだいたい同じですよね。

中野氏 そうですね。社内のシステム構成にしても、突き詰めて考えていくと最適解は似たり寄ったりになってきます。であれば、いっそのこと「皆で同じ製品を導入して、互いにノウハウを融通し合えばいいのではないか」とすら思います。少ししか違わない個別の要件でバラバラのシステムを使ってノウハウ共有ができなくなるくらいなら、デファクトスタンダードを使い、ノウハウを共有してシステムを使い倒した方がいい。少なくとも、規模や業態が近ければ寄せられるところもあるはずです。

特に規模が小さくて、自社でIT専門のスタッフを抱えられない企業は、そうやって企業の垣根を超えてコミュニティを形成し、互いにノウハウを共有した方が絶対にお得です。場合によっては、互いのニーズや事情に応じて、人材も企業間で行き来できるようになれば、なおいいと思います。専門職として会社を選んで自分のキャリアを創っていく感覚が必要だと思います。

大石氏 当社でも、うちの会社に入る最大のメリットは「どこへでも転職できる力が身につくこと」だと言っています。なので、自社特有の業務プロセスは極力排除し、バックオフィスをスリム化して、その分、競争力の源泉である「AWSスキルの強化」になるべく多くのリソースを投入できるようにしています。

中野氏 海外では会社の垣根を超えたコミュニティの活動が活発化していて、情報や人材の交流の規模が日本よりかなり大きい。例えば、SalesforceやServiceNowといったプラットフォームのユーザーコミュニティは、海外の方が盛んですね。もちろんユーザーの絶対数が多いから成立するという面もあるでしょうが。

逆に日本では、ERP製品などの導入時に既存の業務プロセスに合わせて大掛かりなカスタマイズを施すので、会社ごとにそれぞれ独自の仕様が出来上がってしまい、ノウハウの共有がなかなか進みません。ERPはノンコア領域で利用するシステムなのですから、本来は独自性を極力排除すべきです。

大石氏 日本企業がなぜパッケージ製品をカスタマイズしたがるのか、その理由を考えてみたことがあるのですが、恐らくかつての高度成長期からバブル期にかけて、日本の製造業があまりにうまくいきすぎてしまったことが原因であるような気がします。

当時の成功体験が刷り込まれているため、「製造業お得意の“プロセス改善”さえやっていれば、必ず業績は上向くんだ」という思い込みから抜け出せずにいるのではないでしょうか。そうやってプロセスを大事にするあまり、ERPパッケージを導入する際も、既存プロセスに製品を合わせるために、大々的にカスタマイズを施してしまうのだと思います。

確かに昔はそうしたプロセス偏重のやり方でもうまくいったのでしょうが、現代のビジネス環境はかつてと比べて課題領域がはるかに複雑化していますから、モノ作りの改善の発想だけでは、もはや立ち行かなくなってきています。非線形的な成長やジャンプアップが必要なDXの実現を目指すとなれば、なおさらです。

中野氏 これまで、多くの企業のクラウド移行を支援して来られたサーバーワークスさんに、ぜひお聞きしたいと思っていたのが、人材活用の問題です。DXやクラウド化が進むと、これまで情報システム部門でサーバーのお守りをしていたような人たちの仕事がなくなってしまうことも考えられます。そうした人材の生かし方について、何か考えはお持ちですか?

大石氏 例えば当社のお客さまであるAGC(旭硝子)さんでは、社内ITインフラのAWSへの移行を機に、情報システム部門にPoC部隊を新設しました。 これはAGCの部長さんのアイデアで、情報システム部門が事業部門のニーズに迅速かつ柔軟に応えられるように、PoCでソリューションのプロトタイプ開発や検証をやることにしたんです。逆に言えば、「PoCの後に続く本番開発と運用にはタッチしない」としたことで、運用に人手が取られて「最も大事な企画の仕事が疎かになってしまう事態」を防ごうとしたのです。

これを実現するには、それまでインフラの運用しかやってこなかった人たちを、クラウドを使ったPoC開発ができるようにスキルトランスファーする必要がありました。私たちも「エンジニアの教育支援」という形でこれをお手伝いさせていただいたのですが、実は実際に教育メニューを受講していただいたエンジニアの方の中には、これまでCOBOLしかやったことがない年配の方も1人、いらっしゃいました。

しかし、とても興味深いことに、この方が最もモチベーションが高くて、しかもいち早く最新のクラウド技術をマスターしたのです。恐らくこの方はこれまで、ポテンシャルは十二分にあるにも関わらず、「COBOLしかできないレガシー人材」というレッテルを一方的に貼られて、成長の機会を与えてもらえなかったのだと思います。

中野氏 「COBOLおじさん」が「クラウドおじさん」へと一気に進化を遂げたわけですね。すばらしい。技術的素地がしっかりしていて、学ぼうという意欲があれば不可能じゃないのですね。

大石氏 その通りです。やっぱり「社員に機会を提供する」というのは、会社の本質的な機能の1つだと思います。当社のケースでいえば、最新のクラウド技術を習得できる機会を社員に提供するのが、会社としての責任だと考えています。それによって結果的に、うちで働けば「どこへでも転職できるスキルが身に付く」というわけです。

中野氏 私も前職で基幹システムの刷新プロジェクトを立ち上げる際に、「グローバル標準製品の企画・導入・運用の経験と日本市場における希少性があれば、皆さんの市場価値は絶対に上がります」と宣言しました。やっぱり、「会社の仕事を通じていかに成長できるか」というのが最も重要ですね。

大石氏 ちなみに当社では、12年前から必ず毎年新卒を採用しているのですが、その主な理由の1つは「新卒に教えることを通じて中途入社の社員の成長を促せるから」です。新卒入社の社員は、2カ月間の集合研修が終わると、その後10カ月間かけて社内のさまざまな部署を転々としながらOJT(On-The-Job Training:職場内訓練)を受けます。その際、現場の社員は普段の仕事の傍ら、新卒に仕事を教えなければならないのですが、その経験が実は社員たちの成長に大きく貢献していることが分かってきたのです。

中野氏 新卒のOJTを通じて社員の成長を促すというのは、とても面白い発想ですね。

大石氏 一方、当社の人事制度にはシビアな面もあって、半年に1回の頻度で降級や降格もあります。ただ、そういう制度を設けている真の理由は、子育てや介護などの都合で、どうしてもこれまで通りのパフォーマンスを上げられなくなった社員の報酬を一時的に下げることで、社内で不公平感が出ないようにするためです。

従って、やむなく一時的にパフォーマンスと報酬が落ちた社員も、後に再びフル稼働できるようになった際には、またどんどん価値を発揮して評価を上げてもらえばいいわけです。こうした柔軟な「評価の軸」を設けるとともに、先ほど述べた「教育の機会」「成長の機会」を加えてセットで運用することで、はじめて人材が育つようになるのだと考えています。

中野氏 最近「エンジニアにとって魅力的な環境を作るためにはどうすればいいか」という議論に参加する機会があったのですが、週5日間、フルに勤務してもらうより、むしろ週3、4日の勤務で報酬を抑える代わりに副業を全面的に許可した方が「働きやすい」と感じるエンジニアも多いのではないかという意見も出ていました。

その方が、場合によってはエンジニア個人の収入は増えますし、副業によって本人が成長でき、会社としても副業で得たノウハウを持ち帰ってきてくれればメリットになるのではないかというわけです。現在、さまざまなところで副業に関する議論が行われていますが、副業を契機に「会社の外に出る」ことはとても重要だと思いますね。関わった仕事の多さと深さは成長の要因になりますし、外のものさしに触れて「自分や自社の立ち位置を知ること」は、変化の時代に人として成長していく上でとても大切なことだと思います。

中野氏 ちなみに配置転換や異動に伴う育成期間中は、どうしてもその人のパフォーマンスは落ちてしまいますが、その間の評価についてはどうお考えですか?

大石氏 その異動が「会社都合」なのか、「本人都合」なのかによって違ってくると思います。会社都合の異動であれば、異動先で必要なスキルを身に付けるまでの期間は、たとえ一時的にパフォーマンスが落ちたとしても一定期間は評価を据え置くべきでしょう。

一方、「たとえ一時的に評価が落ちても、別の仕事にぜひチャレンジしたい」という本人の希望による異動の場合は、本人の了承のもとに一時的に評価を落とした例もあります。ただ、いずれにせよ、異動先でも以前と同じパフォーマンスが出せるよう、教育の機会をきちんと与えることは会社の責任だと思います。

中野氏 逆にいえば、そうした機会を与えられるかどうかで、会社に対する社員のロイヤリティや定着率も変わってきますよね。

大石氏 そうですね。それに人事異動には、ポジティブな効果もあります。ある部署ではなかなか成果が上げられなくて半ば腐っていた社員が、異動によってまるで生き返ったかのように高いパフォーマンスを発揮するようになったケースを何度も目にしてきました。こうして異動によって社員に成長の機会を与えられるのは、米国企業にはない日本企業ならではの良さだと思います。

中野氏 ただ、中には、機会を与えられてもどうしても伸びない人もいますよね。そういう人たちに粘り強く機会を与え続けることはもちろん大切ですが、回収の見込みのない教育投資を永遠に続けるわけにもいきません。そうなると、ある程度のところで見切りを付けざるを得ないでしょう。あと難しいのが、高齢化したエンジニアの処遇です。皆が皆、先ほどの「クラウドおじさん」のようにはいかないですよね。

大石氏 その点については、実はもう具体的なプランを思い描いているんです。大半のエンジニアは、年を取ってくると最先端の技術にキャッチアップするのが難しくなってきますから、そういう高齢エンジニアだけで構成される「シルバーワークス」という会社を設立しようと考えています。

サーバーワークスを定年退職したエンジニアは皆この会社に入ってもらって、サーバーワークスの若手エンジニアがやりたがらないようなレガシー案件を引き取ってきて、おじいちゃん・おばあちゃんエンジニアが「昔取った杵柄」でこなしていくわけです。

中野氏 なるほど、面白そうですね!

大石氏 この職場では周りは高齢者ばかりですから、おじいちゃん・おばあちゃんエンジニアも相対的に若返ったような気になって、再び生き生きと働けるようになると思うんです。それに、こうして働くことを通じて「社会から必要とされている」という実感を持つことができれば、自ずと生きがいも湧いてきます。会社の具体的なイメージはもう頭の中ではでき上がっていますから、近いうちには絶対に実現したいと思っています。

中野氏 最近では、事業の収益化が難しくなる一方で、定年が引き伸ばされたために、「まだ仕事ができる人たちまでが閑職に回される」という話もあるようです。そのような施策で雇用が安定するならともかく、その停滞した状態で突然、「整理解雇」というケースもありうる。エンジニアは技術的な変化が激しい領域とはいえ、時間をかけて変化していく領域もありますから、やり方次第ではうまくマッチするかもしれません。

特集記事一覧

[聞き手]AnityA 代表取締役 中野仁氏 (写真左)

国内・外資ベンダーのエンジニアを経て事業会社の情報システム部門へ転職。メーカー、Webサービス企業でシステム部門の立ち上げやシステム刷新に関わる。2015年から海外を含む基幹システムを刷新する「5並列プロジェクト」を率い、1年半でシステム基盤をシンプルに構築し直すプロジェクトを敢行した。2019年10月からラクスルに移籍する。また、2018年にはITコンサル会社AnityAを立ち上げ、代表取締役としてシステム企画、導入についてのコンサルティングを中心に活動している。システムに限らない企業の本質的な変化を実現することが信条。

株式会社サーバーワークス代表取締役社長 大石良氏(写真右)

1973年新潟市生まれ、1996年東北大学経済学部卒業。丸紅入社後、インターネット関連ビジネスの企画・営業に従事。2000年にサーバーワークスを設立、代表取締役に就任。「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」というビジョンを掲げ、企業の業務システムのクラウド移行に注力している。

取材:中野仁・後藤祥子(AnityA)TEXT:吉村哲樹 PHOTO:落合直哉 企画・編集:後藤祥子(AnityA)・野島光太郎

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。