目次

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を頻繁に耳にするようになりました。一般的に、DXと聞くとIT化・デジタル化といったイメージを抱かれる方も多いのではないでしょうか。

しかし、DXは業務の部分的な変化ではなく、社会全体を変革していくことを指す言葉です。本記事ではDXとは何かというところから、推進する上での課題や注意点、業界別の動向まで詳しく解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉の初出は、2004年にスウェーデンのウメオ大学エリック・ストルターマン教授が論文中で提唱したものです。「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されています。2014年にはガートナー社、2015年にはIDC Japan社よりも定義され、2018年には、日本でも経済産業省が、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」にてDXを定義しました。

2018年に経済産業省が発表したDX(デジタルトランスフォーメーション)の定義は以下です。

“「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのも のや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」”

引用:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)Ver. 1.0」

経済産業省の定義するDXでは、製品やサービスの変革だけでなく、それを提供する企業の文化・風土など基盤も含めた変革が必要であると示されています。

| 取組み | 目的 |

| DX | 組織の変革を目的とした戦略 |

| IT化 | 主に業務効率化を目的とする戦術 |

DXとI T 化において、明確な違いはありませんが、敢えて違いをあげるならば「目的」において違いがあります。

DXにおける目的は、ビジネスモデルや組織そのものの変革です。経済産業省の定義にもある通り、企業文化や風土の変革も含まれるため、より本質的な変革が求められます。一方で、IT化は「ITを導入することによる業務効率化」が主な目的です。もちろんDXを行う中で業務効率化が必要なプロセスも存在するため、DXの方がIT化よりも広義の意味と言えそうです。

DXに似た言葉に、デジタイゼーション””デジタライゼーションという言葉が存在します。

DXとは、全社規模で価値創出にこだわるデジタル化のことを指します。例えばDX化によって、医療機関が患者記録を電子化することで、デジタルヘルスケアを実施できるようになります。

各機関が連携することで、専門分野の違う医療機関への患者情報の連携がスムーズになるような影響が考えられるでしょう。

デジタライゼーションは特定の業務プロセスに限ったデジタル化のことを指します。例えばデジタライゼーションを導入することで、契約の作成や署名などの管理をデジタルプロセスに移行することが可能になります。デジタル化することで、紙の契約プロセスを廃止でき、業務の効率化に影響を与えるでしょう。

デジタイゼーションは紙やパンチカードなどの物質的な情報をデジタル形式へ変換することを指します。デジタルプロセスを自動化させることで、顧客エクスペリエンスの向上が可能になります。例えばデジタイゼーションを導入すれば、博物館・図書館・古い写真などもスキャンしデジタル化することが可能になるでしょう。

現在DXが求められている理由は主に以下の3つが挙げられます。

ここからはそれぞれの理由の詳細を解説していきます。

IPAによれば、老朽化したシステムの運用・保守に人材を割かれてしまっていることが原因で、DXを推進する人材が大幅に不足していると言われています。

高いIT技術を持った人材が入ってきたとしてもその能力を発揮しきれずに離職してしまうなど、IT人材の確保に苦労している実情があるのです。

現在の企業で導入されているシステムが老朽化しているため、DX化が求められています。

例えば、データの連携が困難なツールを使用していたり、不具合があった際の改修に大きなコストがかかってしまっているシステムを使用し続けている企業があります。

そういった企業では、既存システムの運用に大きなリソースが割かれてしまっており、デジタルを活用した新たな価値を創造することが難しい状況に陥っています。

経済産業省は2018年に”2025年の崖”という課題についてDXレポートにて発表しました。DXが進まない場合は2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告を鳴らしています。

日本においては、伝統的な経営スタイルを持っている企業が多いことや、DXへの投資が控え目なことによって、個社単独でのDXが困難な状況にあると言われています。

そのため、業界全体で変革する分化を形成することが重要なポイントとなっているのです。

DX化を促進させるためには4つのステップが必要と言われています。

1. 現状の課題を整理して課題を把握すること

2. 人材の確保と組織の改革をすること

3. デジタル化により業務の効率化をすること

4. データを蓄積・分析して改善すること

ここからはそれぞれのステップの詳細について解説していきます。

まずは、自社の現状の課題を把握することが大切です。現状を把握し可視化することでDXの方向性を策定することができます。またDXの方向性は、現行プロセスの評価や競合状況や市場状況など、常に情報を更新していく必要があります。

先入観や固定概念にとらわれるのではなく、自社の強み、弱みを定期的に更新して把握することでより高い的確な課題を洗い出すことが可能です。

DXを促進させるためには、人材の確保が重要なポイントになります。既存チームでの進行か、DX推進のための新しいチームの編成を検討することも必要になってきます。

DXを促進させるためには、主に以下の7つの要素が必要になります。

・ プロジェクトマネジメント

・ ビジネスデザイナー

・ テックリード

・ データサイエンテイスト

・ 先端技術エンジニア

・ UI/UXデザイナー

・ エンジニア/プログラマ

高い技術が必要となるので、リスキーリングや人材育成が重要です。在籍している社員のみで回すことが難しい場合には、外部から人材を確保することも検討をおすすめします。

業務の効率化を図るためには、SaaSや業務システム、ツールなどを導入してデジタイゼーションを推進させることが重要です。複数のツールを契約することによる機能の重複やコスト増加などのリスクがあることも注意が必要です。

業務をデジタル化することで、企業は競合情報や顧客データなど、さまざまな情報を手に入れることが可能になります。しかし、取得した情報を蓄積し分析することができなければ、業務効率を高めることができません。

デジタル化することで、顧客の行動パターン・商品の売上動向など取得した情報を分析・業務改善することで競争力を高められます。

ここでは、業界ごとのDXの動向について解説します。

現在行政や自治体では、少子高齢化の加速やサービス品質・地域の活力の向上といった観点からDXが求められています。

そのためには、行政・自治体が抱える問題を「自分ごと」として捉えることや、デジタルリテラシーの養成、地域社会が目標とするデジタル社会のビジョンの明示・KPI設定と共有が必要です。

デジタル技術やデータを活用した、柔軟に対応できる社会の構築が求められています。

製造業では、業務プロセスにおけるDXが望まれています。DXの実現により、生産から受発注まで生産性が向上するだけでなく、各プロセスが結びつくことで新たな付加価値の創出を期待可能です。

物流業界は、他の業界と比較するとアナログな面が色濃く残る業界と言えます。日本の場合、他国と比べ荷主は状況に応じて柔軟な対応を期待する傾向にあり、臨機応変に対応するためには、IT化による標準化よりもアナログな対応の方が良い面もあるためです。こういった状況から、DX推進に踏み切れないという企業は少なくありません。

不動産業界において、DXの実現により、業務効率化による働き方改革の推進や人材不足の解消、新しい事業の創出などが期待されています。DX推進における課題は、不動産業界のもつ根強いアナログ文化やレガシーシステムからの脱却などが挙げられます。

教育業界では、ICT教育の実現を目的とした「GIGAスクール構想」という取組の実現年度を前倒しするなど、国主導の積極的なDX推進の動きも見られます。そういった取り組みが進む一方、現在教員のデジタルリテラシー不足やインフラ整備などが喫緊の課題になっています。教育業界におけるDXが実現した場合には、教育の質・幅の向上や、学習機会の増加などが期待可能です。

実は早期のIT導入が、金融業界におけるDX実現の足かせになっています。システムのセキュリティの高さを求め構築した結果、手間やコストがかかるものの柔軟性の低いレガシーシステムになってしまいました。DX実現に向け、システムの整備や社内の見直し、意識改革などが必要とされています。

建設業界では、少子高齢化に伴い人手不足となっているため、DXを実現することで建設事業各段階(計画、設計、施工、維持管理)における労働生産性向上が期待されています。また、3D モデルを施工段階から導入し連携させることで、情報共有や一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図ることを目的としたワークフローであるBIM/CIMの活用が進められています。

アクセンチュアが 2014 年に保険会社 141 社に対して実施したデジタル化に 関する意識調査によると、デジタル化戦略を策定している企業は半数以下の 47%に留まっていました。また「DX推進指標 自己診断結果分析レポート2020年版」を見てみるとDX推進指標に回答した企業数は全体の5.6%ほどで、DX推進の初期段階と言えます。

小売業界では、EC化への対応や決済方法の多様化、社内オペレーションの改善、顧客データの活用などが課題として挙げられます。DXの実現に向けて、実際にオンラインとオフラインを融合させた販売手法であるOMOの導入や消費行動に関するデータ活用を行っている企業も。また、デジタル技術を活用したオペレーションの改善などが実施されている企業もあります。

食品業界において、労働生産性が望まれています。DX推進による省人化、低コスト化、人材育成による高度かつ効率的な作業の実現が必要です。人材不足が深刻化するなか、デジタル技術を活用した業務の生産性向上が求められており、柔軟な体制づくりが必要不可欠でしょう。

現在、日本国内におけるDX推進の課題は大きく分けて以下の3つです。

● DXに対する理解不足

● DX推進に必要な人材不足

● レガシーシステムによる障害

それぞれの項目について、詳細を解説していきます。

DXに対する理解不足は、大きな障害のひとつです。例えばDX推進にあたり、各企業が既存システムの問題点を把握しきれておらず、経営層が不明瞭な要件定義を行ってしまっている場合があります。

またベンダー企業主導になっており、ユーザー企業において各部署が果たすべき役割が果たされていないケースも散見されます。DX実現にあたり、経営層がしっかりとその意義や目的を理解し、現場まで落とし込む必要があるでしょう。

2021年5月に発表されたガートナーによる調査「CDOサーベイ」によると、データ活用・データ分析のリーダーの72%が組織内のDXを主導している、もしくはそれに準ずる立場で関与していると報告されています。このようにDX推進には現場レベルでの対応には限界があります。いかにしてリーダー層にもDXに理解の深い人物を配置するかが重要になります。

リーダー層だけでなく、DX推進に必要とされるIT人材全体の不足も大きな課題です。ITを活用することで何が実現できるのか理解している人材がおらず、DX推進にあたり障壁となっているケースも多く見受けられます。しかし、データサイエンティストなどのIT人材だけが増えても問題が解決しない場合もあります。近年ではデータサイエンティストだけでなく、ビジネストランスレーター不在の状況も問題視されています。2016年のマッキンゼーグローバルインスティテュートの調査によれば、米国だけでも今後10年間で200~400万人のビジネストランスレータ―の需要が見込まれると発表しています。

Point|ビジネストランスレーターとは?

ビジネストランスレーターとは、技術系部署と経営層やビジネスチームの橋渡し的な役割をする人材を指します。データサイエンスの知識だけでなく、経営に関する知識や業界への深い洞察を兼ね備えているのが特徴です。

ビジネストランスレーターが不在の場合、データサイエンティストは経営に関する情報が少ないために目標を立てることができず、経営層はITの知識が少ないために経営課題を解決する手段を持ちえないのです。このような両者の情報の差を埋めるためにビジネストランスレーターが近年注目されています。

レガシーシステムとは、老朽化、肥大化、複雑化、ブラックボックス化したシステムのことを言います。レガシーシステムには保守・運用に人材や資金が必要となる場合が多く、DX推進の大きな障壁となります。 レガシーシステムは時間が経過すればするほど、ブラックボックス化・複雑化が進むため、早期脱却が必要です。経済産業省の「DXレポート~~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」によれば、約7割の企業がDX推進に当たって、レガシーシステムが足かせになっていると回答しており、6割がレガシーシステムの保守・運用が属人化し継承が困難と回答しています。

DXを促進させると大きく2つメリットを得ることができると言われています。

● 多様な社会課題をよりスピーディに解決できる

● 働き方改革になる

社会の問題や顧客のニーズは多様化していて、目まぐるしく変化しています。DXを促進させれば、時代の移り変わりを素早く察知して状況に合わせた戦略を練ることが可能になるのです。

また、業務効率化が進むことで労働時間と残業時間を削減することができます。従業員が充分に休息をとり業務にあたることができるようになるので、職場環境の改善につながり、採用状況の改善も期待できます。

DXを促進させるのは、1部のチームや人材だけの努力だけで実現させるのは困難です。DXを促進させて、業務の効率化を図るためには、企業や会社全体の協力が必要になるでしょう。

しかし、実際はそれぞれの部署で意見が異なることがほとんどです。また、DXを促進させるためには、新しいシステムやツールの導入が必要となるため、コストがかかるのもデメリットに感じることもあるでしょう。しかし初期投資はかかるものの、業務の効率化を図ることができれば、長期的にデメリットと言い切ることはできません。

DX推進指標とは、企業がDXを進めていく中で自社における課題を診断するために2019年7月に経済産業省が公開した指標です。DXを進めるにはまずは自社の現状を理解することが欠かせません。DX推進指標は9つのキークエスチョンとサブクエスチョンから構成されており、活用することで自社の課題を把握できます。

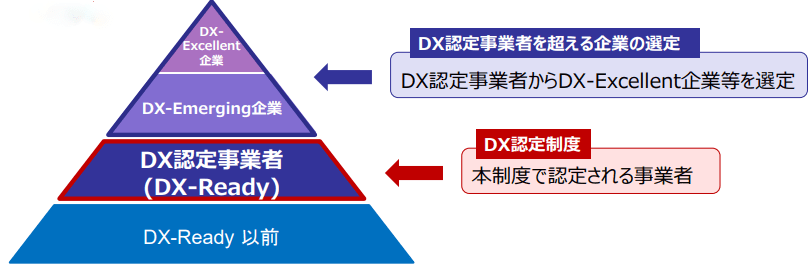

引用:経済産業省「DX認定制度 申請要項」

DX推進策の一環として、「DX認定制度」も始動しています。

DX認定制度とは、2020年5月に施行された「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づく認定制度のことを指します。具体的には、「情報処理の促進に関する法律」に基づいて作られた指針を用いて、申請のあった優良な取り組みを行っている事業者を認定するというものです。DX認定を目指すことで、自然と自社のDX推進を進められるだけでなく、信用やブランド力の向上などにも繋がります。

DXが必要とされる理由は、デメリットに比べ、成功した時のメリットが大きなものとなる可能性が高いからです。この見出しでは、DXを促進させることで得られるメリットを攻めのDXと守りのDXの2つの観点から解説していきます。

| 攻めのDXにおけるメリット | 守りのDXのメリット |

| ・ビジネスの変革を起こす可能性を秘めている ・多様化するニーズへの対応が可能 | ・「2025年の崖」への対応 ・業務の抜本的な変革・再設計 |

攻めのDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「ITを活用して顧客体験やビジネスモデルを変革させる」といった市場に対して革新を起こすDXのことです。攻めの視点からみたDXの具体的なメリットは以下の2つです。

現在、世界中でDX先行企業による既存のビジネスモデルの破壊と再構築(デジタル・ディスラプション)が行われています。様々な産業に新規参入者が現れ、新たなサービスや商品を創出しており、業界を牽引していた企業が新規参入企業にシェアを奪われてしまうことも考えられます。DXに取り組むことで、このようなビジネスの変革を自社から巻き起こせる可能性があり、その時のメリットは計り知れません。

DX推進は多様化する消費者ニーズへ対応するためにも、必要不可欠です。現在、モノ消費からコト消費へ、消費行動が変化しています。必要なものが手に入りやすくなったため、商品の価値よりも体験や経験が重要視されるようになりました。企業はこういった消費行動の変化にも対応する必要があり、その手段としてDXの導入が求められています。

「守りのDX」とは、業務効率化や意思決定の際のスピードアップといった、自社内部の改善を中心としたDXのことを指します。「攻めのDX」と比較すると、自社でコントロールできる部分が多く、比較的取り組みやすいのも特徴です。では守りの視点からみたDXの具体的なメリットをそれぞれ見ていきましょう。

「2025年の崖」とは、今後DX推進が十分に進まなかった場合に考え得る、デジタル分野における競争への遅れや国の損失を指す言葉です。現在中核を担うIT人材が高齢化・引退することによる人材不足や、レガシーシステムのブラックボックス化などが原因で発生するとされています。

現状の課題が解決されなかった場合、DXが実現できないだけでなく、2025年以降に年間最大12兆円の損失が生じるとされています。こうした問題に対応できる可能性があるということも、「守りのDX」のメリットと言えるでしょう。

守りのDXは業務効率化をするだけでなく、業務を抜本的に変革することを目的としています。従来の業務効率化は既存業務をスリムにしていくものでしたが、「守りのDX」の場合は業務そのものを再設計します。業務を再設計した結果、業務がスリムになるだけでなく、消滅するものも出てくるでしょう。こうした変革によって、人材一人あたりの生産性を高め、持続力の高い組織を実現します。

DX推進にあたって、注意しなければならないポイントがあります。その代表的なものが「DXデッドロック」と呼ばれる5つの阻害要因です。

自社でDX推進を行う際には、下記の5つに注意しながら行うと良いでしょう。

● サイロ化したDXイニシアティブ

● サイロ化したイノベーション

● 戦術プラン

● 時代遅れのKPI

● 専門知識の不足

それぞれの項目について詳細を解説していきます。

部門ごとにDXを行う場合、その部門ごとに主導権を分けてしまうと、その部門だけの最適解になってしまうことがあります。こうした状況が続くと、各部門で異なるシステムを使用することになり、データを横断的に活用することができなくなります。部門ごとの最適解ではなく、なるべく全体の最適解を考えられる仕組みが必要です。

イノベーションには最新テクノロジーが欠かせませんが、ただ技術を取り入れることが目的化してしまうと、DX推進にはつながりません。AIやIOT、VRなど技術を取り入れることを中心に考えるのではなく、サービスや目的を中心に考え、必要に応じて最新テクノロジーを取り入れるようにしましょう。最新テクノロジーを場当たり的にとりあえず導入してしまうと、それぞれの最新テクノロジーが会社の成長に結びつくことはなく、形骸化してしまいます。

DXを推進し自社のプロダクトを改善していくには市場の未来を想定し、今後どのようなユーザー体験を提供するべきなのかを策定する必要があります。現状必要な技術だけでなく、この先に何が必要なのかを捉えたうえで戦術プランを構築し、ロードマップ化すると良いでしょう。

基本的にビジネスのKPIを実現するために、ITにおけるKPIが存在します。しかし実際に、ITがどのような役割を果たし、結果を出せば良いのか十分に策定されていない場合も多くあります。

その結果、ビジネスの成長には全く関係のないITのKPIが立てられてしまうこともあります。

人材資源やビジネスプロセス、テクノロジーに関する知見をもとにした体制の構築や運用がDXには必要不可欠です。最新テクノロジーがあっても、使いこなせるノウハウや人材が無ければ意味がありません。

下記4つはDXの実現において重要な技術であると言われています。

これは第3のプラットフォームとも呼ばれており、DX推進におけるキーワードともいえるでしょう。ここでは、DX推進の根幹をなすこれら4つの技術について解説します。

● クラウド

● モビリティ

● ビッグデータ/アナリティクス

● ソーシャル技術

Point|そもそも第3のプラットフォームって何?

第3のプラットフォームとは、IDC Japanが提唱し始めた「クラウド」「モビリティ」「ビッグデータ/アナリティクス」「ソーシャル技術」のことを指し、DX実現における重要な要素です。

一般的に第1のプラットフォームは「コンピューターシステム」や「メインフレーム」、第2のプラットフォームは「クライアントサーバ・システム」だとされています。

クラウドとは、インターネットなどネットワークを経由してサービスなどを提供する形態のことを指します。クラウド・コンピューティングとも呼ばれ、サービスだけでなくソフトウェアの機能なども利用可能です。

モビリティとは、移動性や流動性、うごきやすさなどを意味する言葉です。IT分野においては、情報機器や通信サービス、情報システムなどが移動時・外出時に普段と変わりなく利用できる点や、その度合いの高さを意味するのが一般的です。

ビッグデータとは、一般的なソフトウェアでは扱いきれないほど膨大な様々なデータのことです。従来では扱うのが難しかったビッグデータを解析(アナリティクス)することでデータの規則性や性質などを読み取り、新しい知見を発見します。

ソーシャル技術とは、不特定多数のユーザー同士が繋がりを持ち、情報の発信・共有・交流などのコミュニケーションを行うことや、それを実現するために必要な技術などの総称です。ソーシャル技術から得られたデータをプロダクト開発に活かすことで、より質の高いユーザー体験を提供できるようになります。

DXは一部の業界、一部の組織ではなく全企業が取り組む価値のあるものです。DX推進にあたり経営層がDXの本質について理解し、実際に取り組みを行う現場レベルまで落とし込むこと必要があります。

自社の課題を見極め、戦略を策定し、社内全体を巻き込みながらDXを推進していきましょう。

ウイングアーク1stでは、「守りのDX」と「攻めのDX」という2ステップを経て、DX推進を行います。ウイングアーク1stのDX推進について詳しくは以下のページで解説していいるので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。

メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。

ChatGPTとAPI連携したぼくたちが

機械的に答えます!

何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。

ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。

無料ですよー

30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。

本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。